全球储备货币体系是国际金融秩序的核心支柱,其演变深刻反映了全球经济权力的转移。作为被各国央行广泛持有的货币形式,储备货币不仅承担着国际贸易结算和价值储藏功能,更在国家间经济博弈中扮演关键角色。历史上,主导货币的更迭往往伴随着大国兴衰与技术变革,从葡萄牙Real到西班牙比索,再到英镑与美元,每一次替代都重塑了全球资本流动格局。当前,美元虽仍占据主导地位,但其结构性挑战日益显现,非传统储备资产正在获得关注。在此背景下,比特币凭借去中心化、抗审查、固定供应上限等特性,正逐步进入政策制定者的讨论范畴,成为未来储备货币体系中不可忽视的新兴变量。

世界储备货币的历史演进轨迹

葡萄牙Real(1450-1530):大航海时代的货币霸权

葡萄牙Real作为早期全球储备货币的崛起,与其在大航海时代建立的海上贸易网络密切相关。随着葡萄牙帝国在全球范围内拓展殖民地、开辟新航路,其铸造的银币Real凭借稳定的成色和广泛流通性,在欧洲与亚洲之间的跨区域贸易中占据主导地位。这一时期的Real不仅是葡萄牙经济实力的象征,也标志着贵金属支撑下的国家货币首次具备国际储备属性。

西班牙比索(1530-1640):帝国统一与白银标准

西班牙比索(又称“西班牙美元”)在16世纪成为全球主要交易媒介,得益于西班牙对美洲白银矿藏的大规模开采及帝国统一后的货币制度改革。西班牙国王斐迪南与伊莎贝拉推行雷亚尔德阿奥乔(Real de a Ocho)作为标准银币,该货币被广泛用于国际贸易结算,并影响了包括英国殖民地在内的多个地区的货币体系。西班牙比索的普及确立了白银作为国际价值储存手段的地位,为后续全球货币体系奠定基础。

荷兰盾与法郎的交替主导

17至18世纪,荷兰凭借强大的金融体系与全球贸易网络,使荷兰盾成为继西班牙比索之后的重要储备货币。阿姆斯特丹银行的成立及其清算机制提升了荷兰盾的信用度与流动性。进入18世纪后,法国通过路易十四时期的财政改革与对外扩张,推动法郎逐步取代荷兰盾的部分国际职能,形成两国货币交替主导的局面。这一阶段体现出金融制度创新与国家综合实力对储备货币更迭的关键作用。

英镑的世纪统治(19世纪)

19世纪是英镑的黄金时代。英国凭借工业革命带来的经济优势与全球殖民体系,将英镑确立为世界核心储备货币。1821年英国正式采用金本位制,进一步增强了英镑的稳定性与国际接受度。伦敦成为全球金融中心,英镑广泛用于跨国投资、债务发行与大宗商品计价。这一时期,英镑不仅代表英国的经济实力,也成为全球资本流动与贸易结算的核心工具。

美元霸权的确立(1921年至今)

第一次世界大战后,美国凭借强大的工业产能与黄金储备逐步取代英国成为全球经济领导者。1944年布雷顿森林体系确立美元与黄金挂钩、其他货币与美元挂钩的国际货币秩序,标志着美元正式接替英镑成为全球主导储备货币。尽管1971年美元与黄金脱钩,但凭借其在金融市场深度、科技实力与地缘政治影响力方面的综合优势,美元仍维持着全球储备货币的核心地位。

美元体系的现状与结构性挑战

布雷顿森林体系的建立与黄金脱钩历程

1944年,布雷顿森林会议确立了以美元为核心的国际货币体系。该体系规定其他货币与美元挂钩,而美元则与黄金保持固定兑换比例(35美元/盎司黄金)。这一制度使美元成为全球主要储备货币和国际贸易结算工具。然而,随着美国对外支出扩大及贸易赤字加剧,黄金储备逐步流失。1971年,尼克松政府宣布美元与黄金脱钩,标志着布雷顿森林体系正式瓦解,也开启了美元信用本位时代。

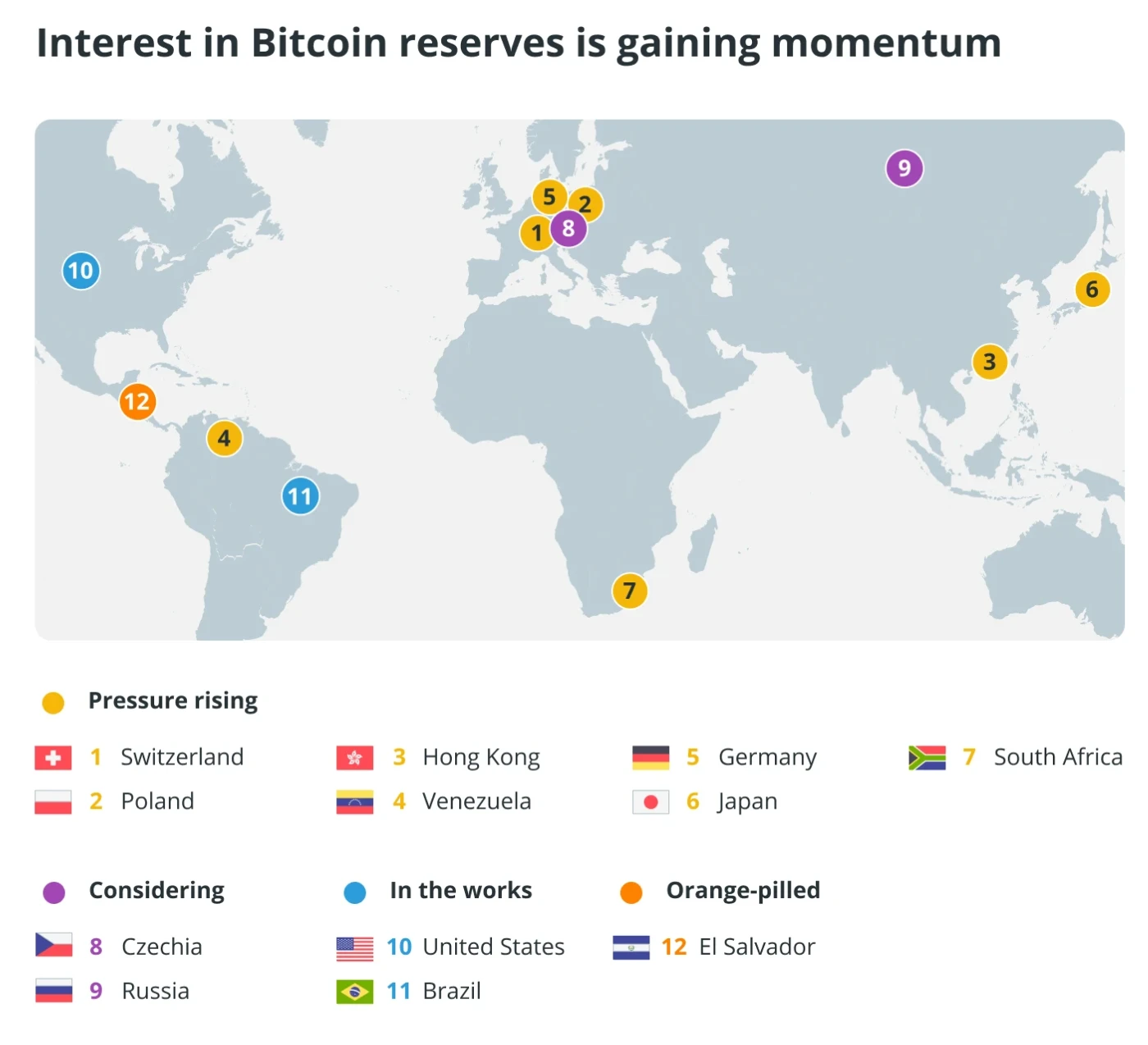

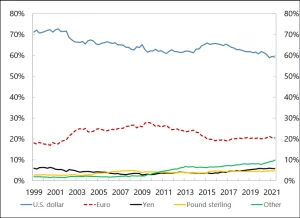

IMF数据显示的美元储备份额持续下滑

根据IMF发布的《官方外汇储备货币构成》(COFER)数据,美元在全球外汇储备中的占比呈现长期下降趋势。 截至2021年,美元储备份额已降至约59%,较世纪初下降超过10个百分点。这一变化反映出各国央行对单一货币依赖的审慎态度,以及多元化储备配置的趋势增强。

截至2021年,美元储备份额已降至约59%,较世纪初下降超过10个百分点。这一变化反映出各国央行对单一货币依赖的审慎态度,以及多元化储备配置的趋势增强。

非传统储备货币崛起:欧元/日元/人民币的替代效应

欧元自1999年推出以来,已成为仅次于美元的第二大储备货币,占比稳定在20%左右。日元凭借其流动性与避险属性,在亚洲及部分新兴市场中具备一定影响力。人民币近年来通过加入IMF特别提款权(SDR)篮子、扩大跨境支付系统(CIPS)等举措,逐步提升其国际使用比例,尽管当前份额仍较低,但增长潜力不容忽视。

数字技术革新对美元护城河的冲击

数字技术的发展正在重塑全球金融基础设施。电子交易平台、自动做市商(AMM)机制和智能合约技术显著降低了交易成本与结算时间,削弱了美元因网络效应带来的优势。此外,央行数字货币(CBDC)和去中心化金融(DeFi)的兴起,为非主权货币提供了新的流通路径,进一步挑战美元在全球支付与储备体系中的主导地位。

比特币作为储备货币的核心优势分析

1. 去中心化特性消除地缘政治风险

比特币的去中心化架构是其区别于传统主权货币的关键特征。由于没有单一发行机构或中央控制节点,比特币不受任何国家政策、外交关系或制裁机制的影响。这一属性使其在当前地缘政治冲突频发、国际金融体系高度政治化的背景下,具备成为中立储备资产的潜力。各国央行无需担忧因政治立场差异而遭遇流动性冻结或交易限制,从而有效降低储备资产的地缘政治风险敞口。

2. 抗审查属性助力发展中国家金融自主

对于资本管制严格或金融基础设施薄弱的发展中国家而言,比特币的抗审查性提供了绕开传统金融体系壁垒的可能性。公民和企业可通过点对点网络进行跨境支付与价值存储,规避外汇管制与银行系统的低效服务。例如,部分拉美及非洲国家已出现将比特币用于国际贸易结算的案例,显示出其在提升金融包容性和自主权方面的实际应用价值。

3. 区块链技术带来的交易效率革命

基于区块链的交易确认机制实现了全天候、近乎实时的价值转移,显著优于传统SWIFT系统数日的清算周期。此外,比特币网络的不可篡改账本降低了交易对手风险,智能合约等衍生技术进一步优化了结算流程。尽管当前吞吐量受限,但Layer-2解决方案(如闪电网络)的成熟正在逐步提升其可扩展性,为高频、小额跨境支付提供高效通道。

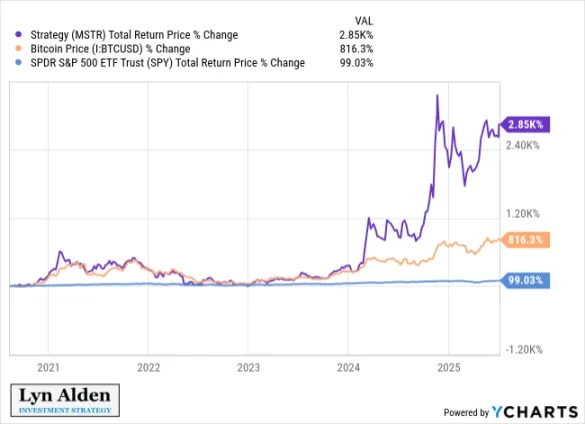

4. 固定供应量模型对抗主权货币超发

比特币总量上限为2100万枚的硬编码规则,构建了其稀缺性基础。相较于各国央行可根据政策目标灵活调整货币供给的传统法币体系,比特币的抗通胀属性在长期更具吸引力。尤其在美元持续量化宽松、新兴市场货币贬值压力加剧的环境下,比特币被视为抵御购买力稀释的“数字黄金”,其价值储存功能日益受到机构投资者认可。

5. 与CBDC融合构建新型金融基础设施

尽管比特币本身不具备央行数字货币(CBDC)的监管合规性,但其底层区块链技术为CBDC的设计提供了重要参考。未来可能出现以比特币为锚定标的的稳定币,或通过跨链协议实现与CBDC的互操作性,从而构建兼具去中心化与合规性的混合型金融基础设施。这种融合模式既能保留比特币的技术优势,又能满足各国对货币政策可控性的需求,推动全球储备体系向多元化演进。

未来货币体系的多维竞争格局

全球货币体系正进入一个多元共存、技术驱动与制度适应并行的新阶段。传统储备货币如美元、欧元等仍占据主导地位,但加密资产特别是比特币的崛起,正在重塑国际金融秩序的基础结构。与此同时,IMF等国际金融机构也在调整角色定位,以适应去中心化金融(DeFi)和央行数字货币(CBDC)并行发展的新格局。

首先,传统储备货币与加密资产并非完全对立,而是呈现出共生演化的趋势。部分国家已开始探索将数字资产纳入外汇储备框架,以提升流动性管理效率并降低单一货币依赖风险。其次,IMF等机构正从单一规则制定者向多维度协调者转变,其政策建议和技术标准制定需兼顾主权货币稳定与新型数字资产合规性。

此外,技术互操作性的提升正在重构全球金融系统。区块链跨链协议、智能合约结算机制以及CBDC与加密货币之间的兼容性增强,使得跨境支付效率显著提高,资本流动壁垒逐步削弱。最终,全球储备货币格局正朝多元化方向发展,主权货币、超主权稳定币与去中心化资产或将形成新的平衡结构,共同支撑未来国际货币体系的稳定性与韧性。