美国证券交易委员会(SEC)正式批准现货比特币ETF,标志着加密资产监管迈入新阶段。这一决定不仅为机构投资者提供了合规通道,也意味着数字资产在主流金融体系中的地位获得实质性认可。自2013年首只比特币ETF申请提交以来,历经11年、十余次否决与司法审查,此次获批成为监管态度转变的关键节点。它打破了此前SEC对加密资产“缺乏足够监管框架”的限制,预示着未来更多合规产品将陆续落地。

从监管演进角度看,该事件折射出SEC内部立场的分化与博弈。尽管主席加里·詹斯勒仍强调比特币的投机属性及潜在风险,但其“中立表态”本身已构成政策松动信号。而委员海丝特·皮尔斯则明确指出,过去十年的严格监管阻碍了市场创新,导致散户投资者被迫采用非效率方式获取比特币敞口。此次批准可视为监管层面对行业诉求的部分回应,也为后续政策调整奠定基础。

更深远的影响在于整个加密资产生态的结构性变化。现货ETF的推出将提升市场流动性,降低投资门槛,并推动更多传统资金流入。同时,它强化了比特币作为可被主流金融工具承载的资产类别身份,增强了其在全球资产配置中的可见性与接受度。这一事件不仅是技术与金融融合的里程碑,也为未来监管与创新之间的平衡提供了实践样本。

SEC内部的监管博弈全景

加里·詹斯勒的矛盾表态与监管中立性争议

SEC主席加里·詹斯勒在批准现货比特币ETF时的表态引发了广泛争议。尽管SEC最终同意该产品的上市交易,詹斯勒却在声明中强调比特币主要是一种“投机性、波动性资产”,并指出其被用于非法活动,包括洗钱和恐怖融资。这种矛盾立场凸显了SEC在数字资产监管上的模糊定位:一方面承认市场对合规产品的强烈需求,另一方面又试图通过负面定性规避政策背书的风险。这种“监管中立”的自我标榜并未平息外界对其监管逻辑一致性的质疑,反而加剧了公众对SEC是否真正履行投资者保护职责的疑问。

海丝特·皮尔斯的行业反思与创新呼吁

作为SEC内部的重要异议者,委员海丝特·皮尔斯对委员会过去十年的监管路径提出了系统性批评。她指出,SEC对数字资产行业的过度压制不仅阻碍了产品创新,还导致散户投资者被迫采用效率更低的方式获取比特币敞口。皮尔斯列举了SEC行动带来的多重负面影响,包括人力资源浪费、声誉受损以及疏远新一代技术开发者。她明确表示,监管机构不应将自身对比特币的价值判断强加于市场,而应尊重投资者通过合规渠道表达资产偏好的权利。这一立场反映了监管框架需更具包容性和前瞻性的发展方向。

委员会十年监管策略的得失分析

回顾SEC近十年对加密资产的监管实践,其以证券属性为依据对代币发行和交易平台实施严格审查的做法,在一定程度上维护了传统金融体系的稳定性。然而,这种高度保守的策略也抑制了区块链技术在资产证券化、去中心化金融等领域的潜在应用空间。SEC在多次否决比特币ETF申请时援引的“市场操纵风险”和“投资者保护”理由,虽具一定合理性,但未能有效回应行业提出的透明托管方案和技术治理机制。此次ETF获批标志着SEC监管思路的局部调整,也为未来如何在风险防控与技术创新之间寻求平衡提供了重要参考。

ETF市场格局与发行商策略

费率逐底竞争现象解析

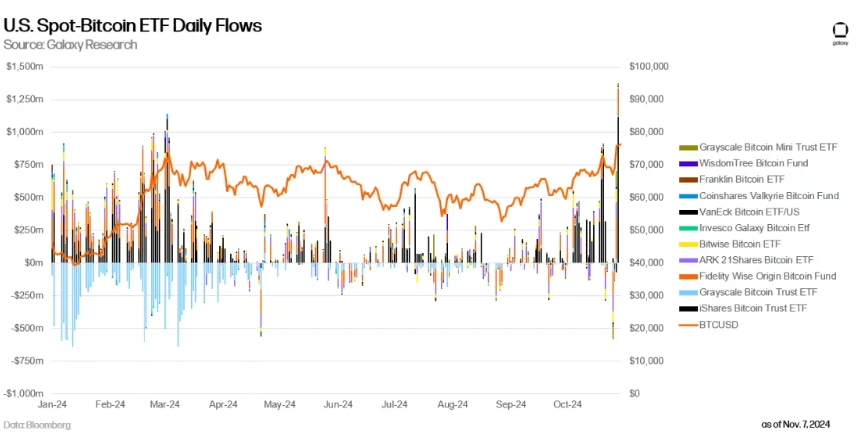

现货比特币ETF获批后,多家发行商迅速进入费率竞争阶段。从数据来看,多数ETF的管理费率已降至0.25%以下,部分甚至低于0.2%,并辅以前期费用减免或AUM门槛豁免等激励措施,以吸引早期资金流入。这种“费率战”本质上是发行商在争夺市场份额初期采取的典型策略,旨在通过低成本优势快速积累资产管理规模(AUM),建立流动性基础。然而,长期来看,持续压低费率可能压缩盈利空间,对中小型发行商形成压力,加剧行业集中度。

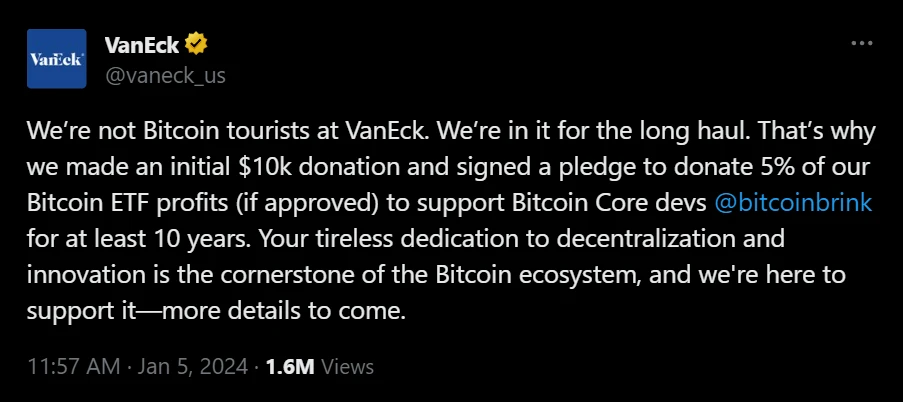

VanEck创新模式:开发者捐赠机制

在同质化竞争中,VanEck采取了差异化路径,提出将ETF前十年利润的5%捐赠给比特币核心开发者。这一机制不仅体现了对底层协议可持续发展的支持,也增强了其产品在技术社区中的认同感。相较于单纯依赖费率优惠的短期策略,VanEck的模式更具战略性和生态导向,有助于构建长期品牌价值,并可能引导更多机构关注区块链基础设施建设。尽管该举措的实际影响力尚需时间验证,但其在理念层面的创新为ETF产品设计提供了新思路。

Grayscale差异化战略的市场影响

Grayscale则选择不参与费率竞争,维持相对较高的1.5%管理费。这一决策基于其已有客户基础和品牌认知度,尤其在传统投资者中具备较强吸引力。此外,Grayscale的BTC信托产品已具备一定流动性,转换为ETF后或将延续其市场地位。尽管高费率可能限制其对价格敏感型投资者的吸引力,但在合规性、托管服务及机构服务方面仍具优势。未来观察重点在于其是否能凭借成熟的产品体系和用户信任,在费率之外构建可持续的竞争壁垒。

短期市场波动预期

机构资金涌入的虹吸效应预测

现货比特币ETF获批后,预计将引发机构资金的大规模流入。BlackRock等头部资产管理公司已表明存在大量“待命资金”,仅BlackRock一家就可能释放超过2亿美元的初始投资。这种集中性流入将形成显著的虹吸效应,吸引场外资金快速进入加密资产市场,推动比特币价格短期内出现剧烈波动。然而,这一过程也可能导致传统金融市场的部分流动性局部抽离,加剧跨市场联动性。

“谣言买入新闻卖出”的潜在风险

在事件驱动型交易中,“谣言买入、新闻卖出”(Rumour Buy, News Sell)是常见现象。随着ETF正式获批,前期积累的乐观情绪可能迅速兑现,导致投机者获利了出,从而引发短期回调。历史数据显示,重大利好公布后市场往往出现“买预期、卖事实”行情,此次事件亦不例外。SEC对投资者FOMO情绪的预警也印证了监管层面对市场非理性行为的担忧。

营销战驱动的市场教育加速

ETF发行商之间的竞争已从费率战延伸至品牌与用户教育层面。Bitwise等机构已在社交媒体和主流媒体投放广告,系统性普及比特币作为“未来资产”的价值主张。VanEck则通过利润捐赠机制强化其产品与比特币生态的绑定关系。此类营销活动将加速公众对比特币的认知进程,提升合规投资渠道的渗透率,为长期资本沉淀奠定基础。

中期生态演进关键节点

比特币现货ETF的获批标志着加密资产合规化进程的重要一步,但其对行业生态的深远影响将在中期逐步显现。这一阶段的关键节点包括减半事件、FASB会计准则变革以及监管与技术创新之间的动态平衡。

首先,2024年即将发生的比特币减半事件将区块奖励从6.25 BTC降至3.125 BTC,进一步降低新币发行速率。这一机制设计强化了比特币作为价值存储资产的稀缺性属性,历史上每次减半后都伴随价格中枢上移。此次减半叠加ETF带来的机构级流动性注入,有望推动比特币在数字黄金叙事中占据更核心地位。

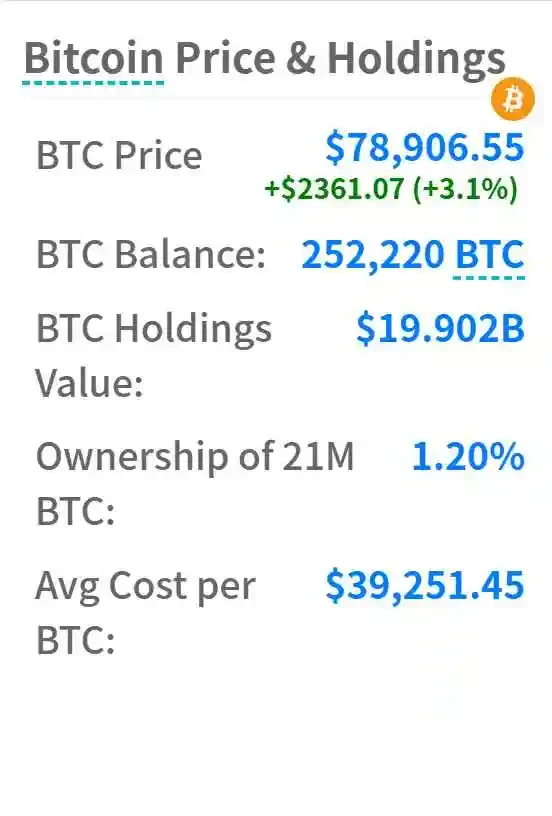

其次,FASB(美国财务会计准则委员会)将于2025年初实施的“公允价值”会计准则变革,将允许企业按市价计量比特币持仓,消除原有减值规则带来的财务负担。这一变化预计促使更多上市公司将比特币纳入资产负债表,MicroStrategy模式或将从例外变为可复制的资本运作范式。

最后,在监管层面,SEC对现货ETF的有条件批准显示出“监管沙盒”思维——既维持投资者保护底线,又为市场创新保留空间。这种动态平衡将成为未来两年各国监管机构的共同挑战:如何在防范系统性风险的同时,避免扼杀区块链技术的去中心化特质与金融普惠潜力。

传统金融与加密资产的融合前景

黑石和富达等传统金融巨头对加密资产的背书,正在为合规资本进入数字资产领域提供明确信号。这种机构级信任不仅降低了投资者的心理门槛,还通过严格的合规框架引导更多受监管资金流入市场。随着现货比特币ETF获批,这些机构的参与将加速加密资产从边缘化走向主流配置的过程。

然而,加密资产的核心价值之一在于其去中心化属性,而主流化进程不可避免地引入中心化元素。这种矛盾在ETF结构中尤为明显:一方面,它提供了合规、便捷的投资渠道;另一方面,也可能削弱原生区块链网络的抗审查性和分布式特性。如何在两者之间取得平衡,将是未来生态演进的关键议题。

从更宏观的视角看,加密资产的制度性接纳可能推动全球金融基础设施的重构。清算结算机制、托管服务、风险控制体系等都将面临适应性变革,以兼容链上资产的独特性。这一过程或将催生新的技术标准和运营范式,重塑现有金融系统的底层逻辑。