比特币自2009年诞生以来,其创始者"中本聪"(Satoshi Nakamoto)的真实身份始终笼罩在迷雾中。这个署名背后是个人还是团队?为何选择彻底隐匿?这一谜题不仅是加密货币领域的"圣杯之谜",更折射出区块链技术的核心哲学与时代背景。

核心嫌疑人:那些被猜测的"中本聪"

尽管中本聪从未公开露面,但技术社区通过代码贡献、邮件通信和历史痕迹,勾勒出几位可能的候选人,却均无实锤证据:

哈尔·芬尼(Hal Finney) 被视为最接近真相的人选。作为密码学先驱,他不仅是首个比特币交易的接收者(2009年1月,中本聪向其转账10枚BTC),还曾参与PGP加密协议开发,技术背景与中本聪高度吻合。更关键的是,他与中本聪的通信记录显示,两人对工作量证明(PoW)机制的理解几乎同步。不过,芬尼2014年因渐冻症去世前始终未承认身份,其家人也否认这一猜测。

尼克·萨博(Nick Szabo) 的嫌疑源于思想传承。这位智能合约概念提出者在1998年设计的"Bit Gold"系统,已具备比特币的核心要素——去中心化账本、工作量证明和点对点交易,被视为比特币的"前身"。更巧合的是,萨博的文字风格与中本聪白皮书高度相似,均偏好长句和精确的技术表述。但萨博本人多次公开否认:"我不是中本聪,也不知道他是谁。"

多利安·中本聪(Dorian Nakamoto) 则因姓名巧合进入视野。这位居住在加州的日裔工程师,2014年被《新闻周刊》报道为"比特币发明者",但调查显示其技术背景与中本聪的密码学造诣相去甚远,且其银行账户从未出现过比特币相关资金流动,最终被证实为乌龙事件。

隐匿的逻辑:技术哲学与生存智慧

中本聪的匿名选择,既是技术理念的实践,也是对现实风险的规避:

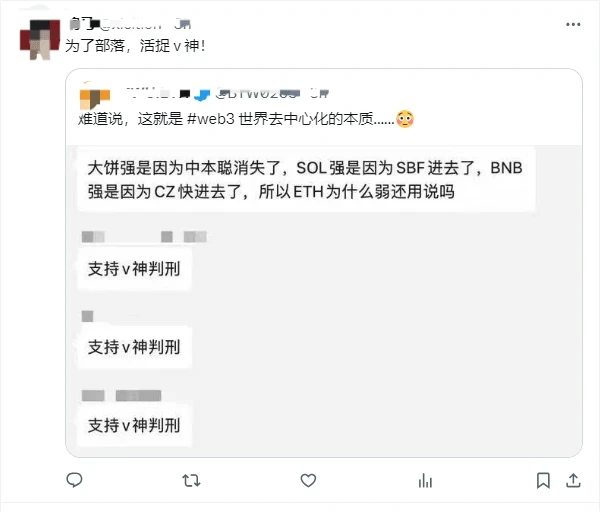

去中心化的终极践行。正如《鼠辣觀點》分析所言,中本聪的隐退是其"货币控制权必须从人类意志中解放"哲学的体现。比特币设计的核心是去中心化,若创始者身份公开,可能导致个人权威干预协议升级(类似后来某些项目的"创始人特权"争议),或成为政府监管的"单点攻击目标"。更重要的是,早期比特币社区对"创始人持股"高度敏感,中本聪持有约100万枚创世比特币(按当前价格价值数十亿美元),公开身份可能引发市场对"巨鲸抛售"的恐慌。

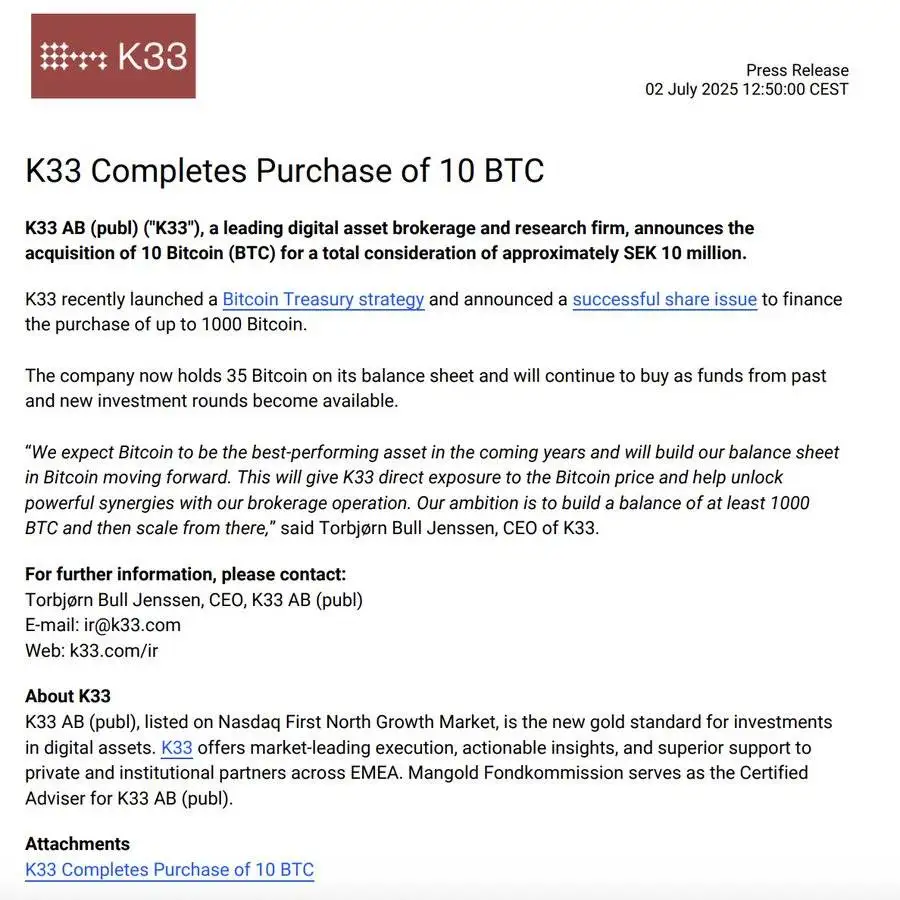

生存风险的现实考量。网易历史档案显示,中本聪最后一次公开留言定格在2011年4月:"我已移交给 Gavin Andresen 继续开发",随后彻底消失。这一时间点恰与比特币交易所兴起、监管关注升温重合——2011年2月,首个交易所Mt.Gox上线;同年6月,美国司法部查封"丝绸之路"暗网市场,加密货币开始进入官方视野。社区推测,中本聪可能担忧FBI调查,或为避免因巨额财富成为犯罪目标,选择以"消失"维护项目纯粹性。

破解困境:技术与证据的双重壁垒

尽管全球研究者持续追踪,中本聪身份仍难以确认,核心障碍来自技术隐匿与证据矛盾:

链上追踪的盲区。区块链分析公司Chainalysis指出,中本聪持有的创世区块比特币(约50万枚)从未有过转账记录,钱包地址间无关联痕迹。早期挖矿使用的CPU设备特征(2009年主流为Intel或AMD处理器)无法锁定特定硬件;而其通信使用的邮件服务器IP经Tor等多层代理加密,物理位置无从追溯。

语言学与行为证据的矛盾。学术研究显示,中本聪的白皮书和邮件存在"身份迷雾":英文用词混合英式拼写(如"favour")与美式术语(如"checking account"),地域特征模糊;2011年3月日本地震后,中本聪在邮件中提及此事,却在此后突然中断通信,疑似刻意制造"因灾难消失"的假象,增加身份破解难度。

谜题的重量:从技术事件到文化符号

中本聪的匿名性已超越个人选择,演变为加密货币文化的重要符号:

行业价值观的锚点。富达投资等机构曾设立100万美元悬赏,要求提供可验证的私钥控制证据(证明对创世区块比特币的所有权),但至今无人认领。这强化了"代码即法律"的信仰——比特币的价值不依赖创始人背书,而源于协议本身的数学确定性。

大众文化的灵感来源。2010年程序员Laszlo Hanyecz用1万枚比特币购买两个披萨的交易(后被定为"比特币披萨日"),常被用来对比中本聪的财富观;国内社区更将中本聪比作"区块链界的金庸",其隐匿身份与作品(比特币)共同构成"事了拂衣去,深藏功与名"的传奇叙事。

结语:未解之谜的启示

中本聪身份之谜或许永远无法解开,但这恰恰印证了比特币的成功——一个无需中心化权威背书,仅凭代码和社区共识运行的金融系统。随着区块链技术成熟,学界已逐渐转向"去人格化研究":2024年比特币减半后,算力分布优化、Layer2扩容方案等技术进展,比"寻找中本聪"更关乎行业未来。

正如中本聪在创世区块中留下的那句暗语:"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks"(2009年1月3日《泰晤士报》:财政大臣即将实施第二轮银行救助),他的隐匿,或许正是对"去中心化货币无需英雄"的最佳诠释。