当中本聪在2010年悄然退出比特币开发时,他不仅留下了一个开源代码库,更埋下了去中心化治理的基因密码。这种“创始人缺席”的设计,与比特币UTXO模型的不可篡改性、PoW共识的抗审查性共同构成了区块链技术的哲学三角。本文将透过中本聪消失这一历史隐喻,结合比特币生态从主链到二层网络的分层实践,从技术架构、治理博弈与应用范式三个维度,剖析去中心化在安全与效率、公平与可扩展性之间的动态平衡,探讨其在Web3.0时代从理念到工程实现的进化路径。

1. 中本聪消失:去中心化的原初验证

1.1 隐匿行为的技术社会学意义

中本聪的主动隐匿,堪称比特币去中心化架构的首次实践验证。从密码学角度看,其采用的P2P网络设计与SHA-256哈希算法,本就预设了“无中心节点”的运行逻辑——正如2024年Reddit CryptoCurrency板块热议所示,一个没有单一权威的系统,反而更能抵御政治干预与利益集团操控。这种设计暗合Vitalik提出的“治理去中心化”内核:当协议演进依赖社区共识而非个人意志时,“代码即法律”才具备真正的去信任化基础。

1.2 安全博弈中的预防性架构

关于中本聪消失动因的诸多猜测中,“规避监管风险”的假设具有技术合理性。2008年金融危机暴露的中心化金融体系脆弱性,正是比特币诞生的现实土壤。作为点对点电子现金系统,其去中心化特性天然与传统金融秩序形成张力。中本聪通过消除“可被攻击的个人节点”,实质是对系统抗审查能力的一次压力测试——这种思路在后续DeFi协议中持续演化,例如Uniswap通过多签钱包分散治理权,Compound借助COMP代币实现投票权分布式分配。

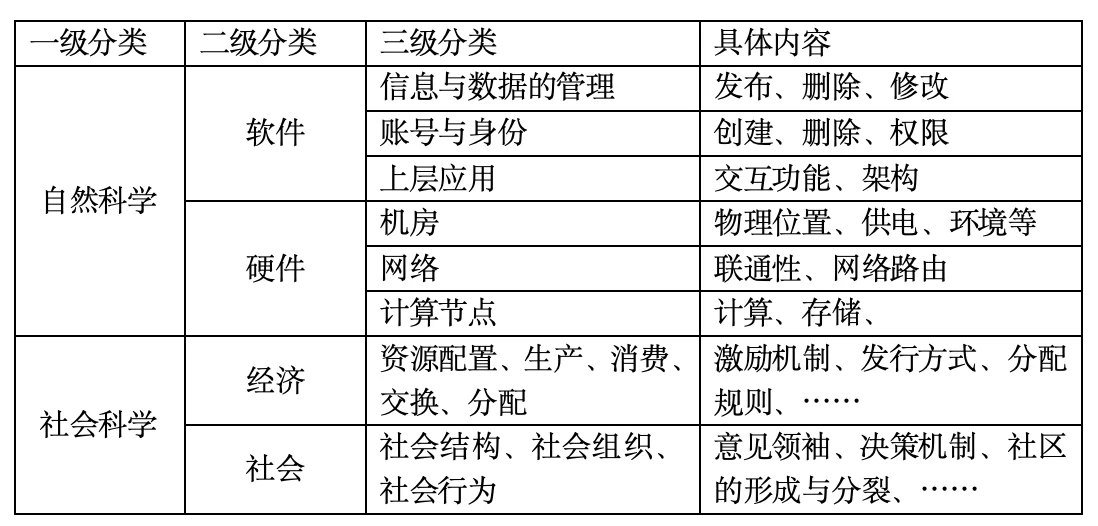

2. 去中心化的三重维度:从技术到治理

2.1 技术架构:去信任账本的数学根基

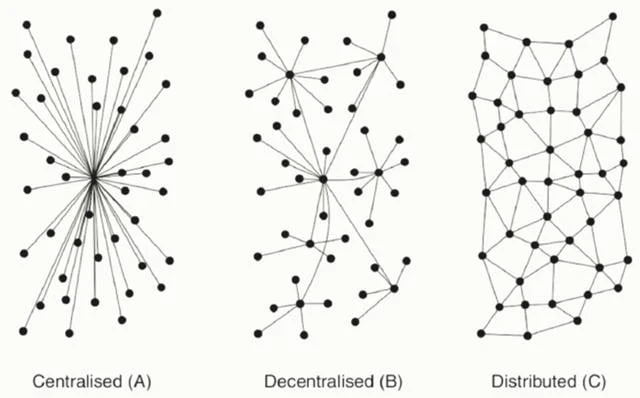

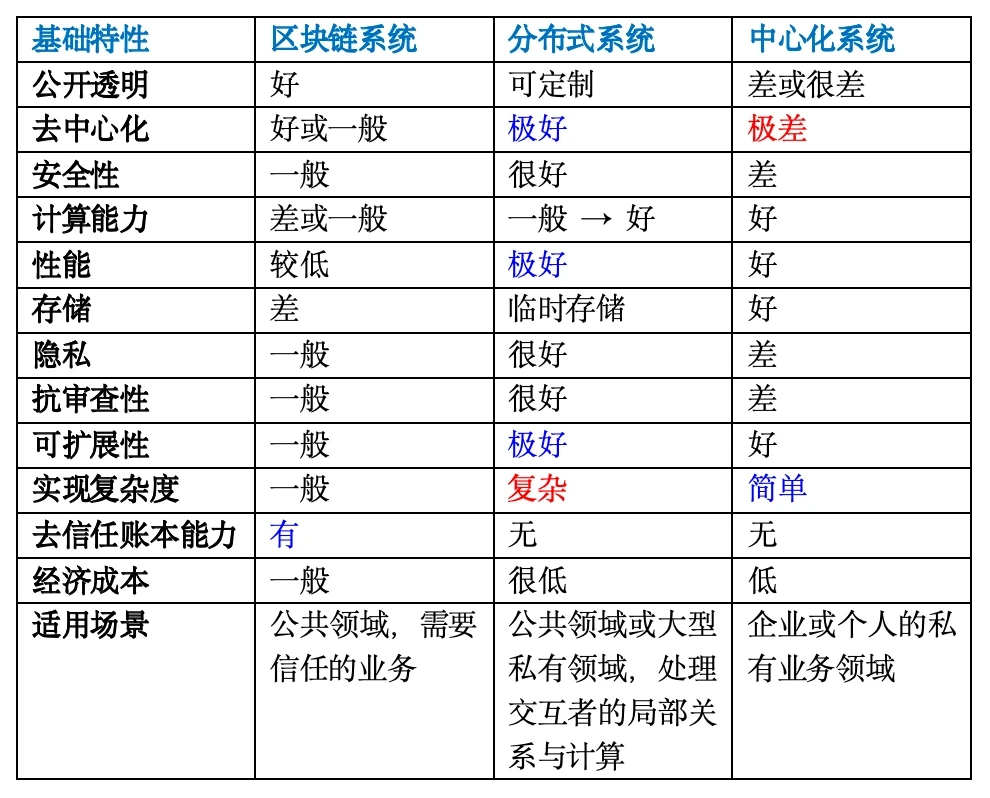

区块链的去中心化本质,是通过密码学构建的“分布式信任机器”。与Apache Hadoop等传统分布式系统相比,其核心突破在于无需可信第三方的价值确权能力:比特币全节点通过PoW算力竞争达成账本一致性,单个节点的恶意行为或故障无法影响全局共识。这种Nakamoto共识机制创造了一种新的容错范式——即使30%节点作恶,系统仍能维持账本完整性,这与传统分布式系统依赖中心节点协调的设计形成根本差异。

2.2 治理模型:权力分配的量化框架

Vitalik提出的“架构-治理-逻辑”三维评估体系,为去中心化程度提供了可操作的分析工具:

- 架构去中心化:衡量节点崩溃容忍度。比特币全球超1万个全节点构成的分布式网络,较EOS等DPoS链的21个超级节点,展现出更高的抗单点失效能力。

- 治理去中心化:考察协议变更控制权。中本聪退出后,比特币通过BIP(比特币改进提案)机制实现治理去中心化——2023年BIP-300(Covenants)提案的社区讨论过程显示,任何技术变更需经开发者、矿工、用户多方博弈达成共识,单一主体无法主导协议演进。

- 逻辑去中心化:关注系统接口的耦合度。以太坊2.0通过分片技术实现逻辑层解耦,而传统银行数据库的单体架构则呈现高度逻辑中心化,易成为系统性风险点。

2.3 哲学张力:效率与公平的再平衡

经济学视角下,去中心化实质是对“帕累托最优”的重构。传统中心化系统(如VISA每秒2.4万笔交易的处理能力)通过集中决策实现效率最大化,但代价是2008年次贷危机式的系统性风险。比特币以牺牲效率(当前TPS约7)为代价,通过挖矿奖励机制将记账权平等分配给所有节点,这种设计暗合罗尔斯“无知之幕”下的公平原则——每个参与者在初始状态下享有同等机会。近年DAO治理中兴起的“二次投票”机制,进一步通过数学算法平衡资本权重与个体意志,探索效率与公平的动态平衡点。

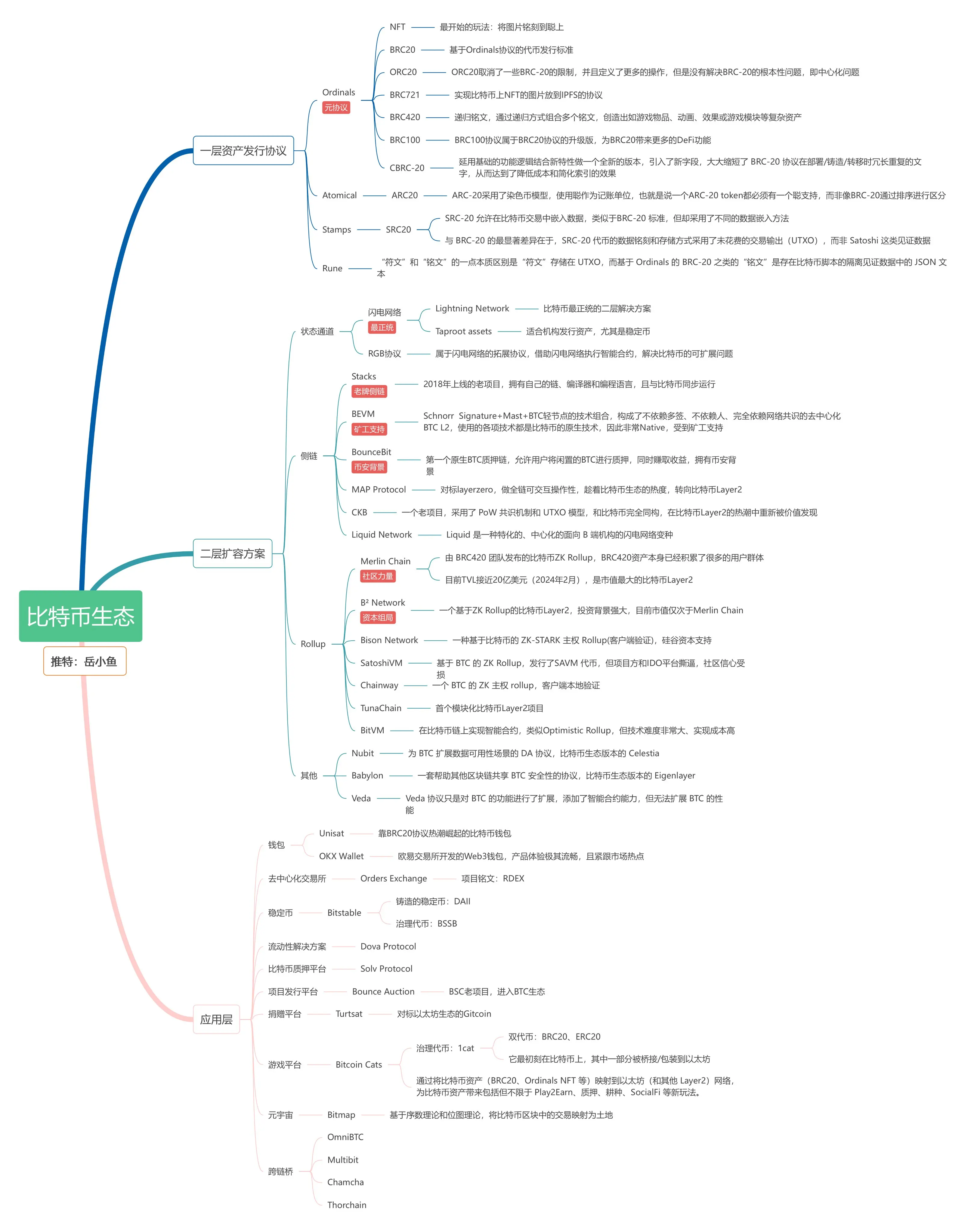

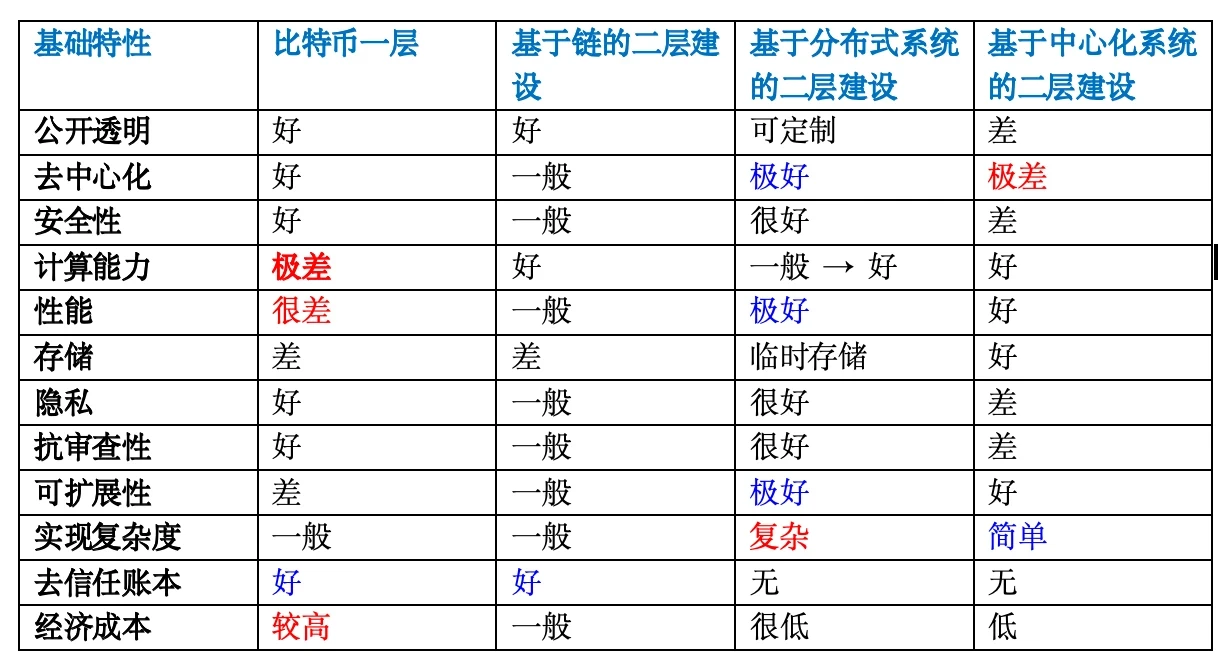

3. 比特币生态分层:去中心化的实践梯度

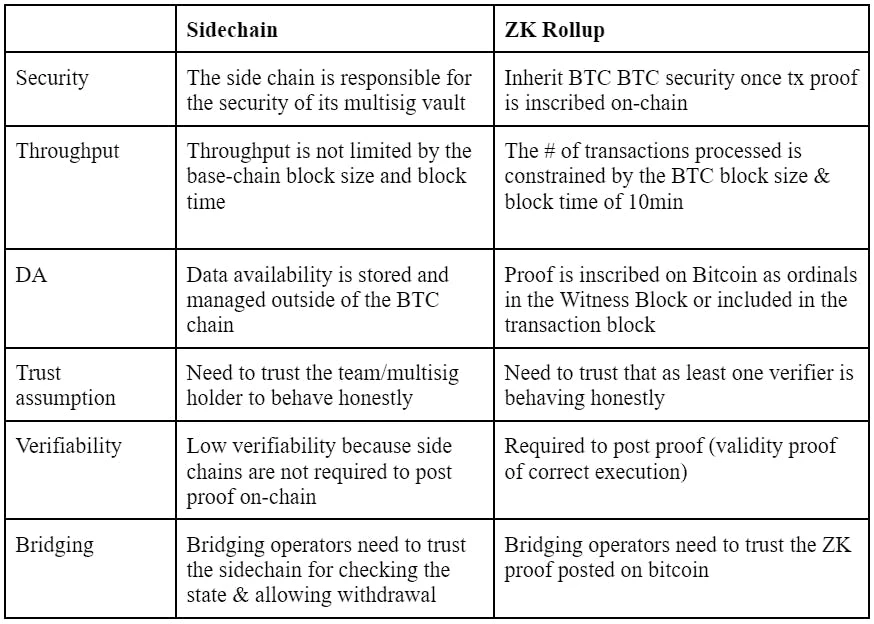

3.1 二层网络的技术取舍图谱

比特币生态的二层扩展呈现清晰的去中心化程度梯度:

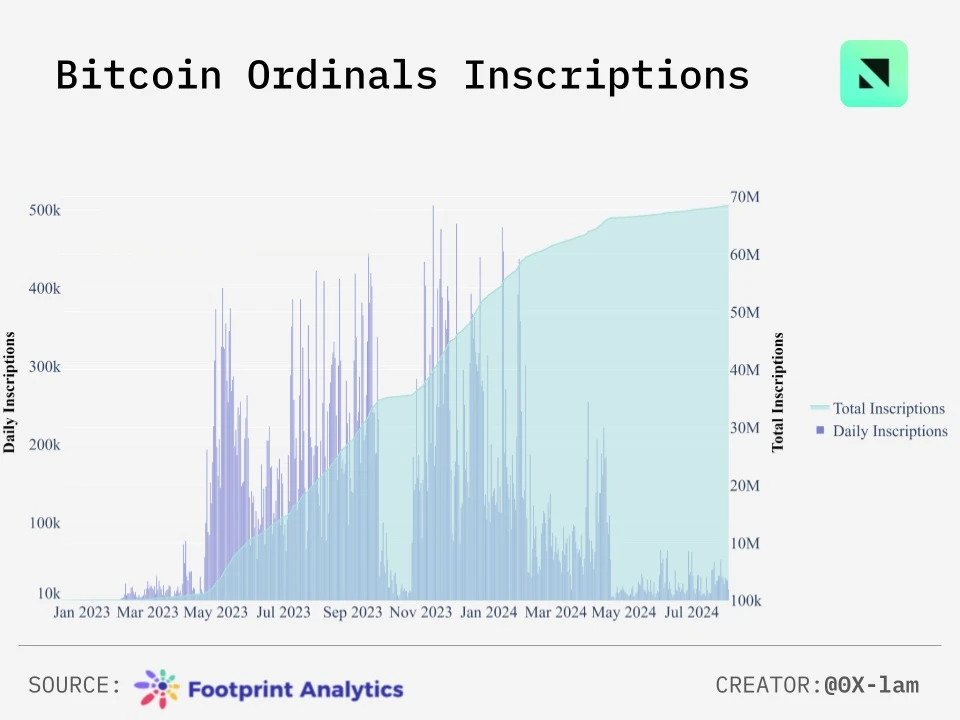

- 链上二层(Ordinals协议):通过OP_RETURN字段与聪级铭文实现数据上链,完全继承主链去中心化特性,但面临区块空间竞争导致的Gas费波动——2023年12月铭文热潮期间,比特币平均区块大小从1.2MB飙升至3.8MB,引发“存储战争”争议。

- 分布式二层(闪电网络):基于HTLC(哈希时间锁定合约)构建链下支付通道网络,当前网络容量超5000 BTC,理论TPS可达百万级。但其去中心化程度受节点分布影响——2024年数据显示,前10大节点控制32%的通道容量,这种“中心辐射型”拓扑引发社区对路由中心化的担忧。

- 托管二层(Coinbase Custody):通过中心化服务器处理高频交易,仅在充值提现环节与主链交互。这种模式完全放弃去中心化属性,但实现了传统金融级的用户体验,典型应用于USDC等合规稳定币的比特币网络发行。

3.2 Web3.0的混合架构范式

下一代Web3.0应用将呈现“核心去中心化+边缘中心化”的分层架构:

- 价值层:由比特币、以太坊等区块链承担资产确权,确保去中心化不可篡改性。2024年兴起的“链上身份”应用(如基于Ordinals的去中心化域名),通过UTXO模型实现身份所有权的链上固化。

- 信息层:采用IPFS与中心化云服务混合部署。例如Decentraland元宇宙项目,将场景资产存储于IPFS网络,同时依赖AWS服务器处理实时渲染,在数据持久性与交互延迟间取得平衡。

- 应用层:保留中心化前端界面降低使用门槛。MetaMask钱包作为中心化入口连接去中心化网络,这种“瘦前端+胖协议”模式已成为Web3应用的主流架构。

4. 去中心化的进化方向:从理念到工程

4.1 技术突破路径

- 跨链互操作协议:THORChain的原子交换技术与Cosmos IBC协议正在打破“价值孤岛”——2024年IBC已实现100+条链互联,跨链交易量占比提升至总链上交易量的17%,推动多链去中心化网络形成。

- 隐私增强技术:零知识证明(如Zcash的zk-SNARKs)与同态加密的融合应用,正在解决去中心化系统的合规性痛点。欧盟MiCA法规将隐私币纳入监管沙盒,预示着“去中心化+合规”的技术融合方向。

- 去中心化基础设施:针对AWS故障暴露的单点风险,Filecoin网络2024年分布式存储容量突破100EB,Arweave的永久存储协议通过“一次付费,永久存储”模式,重构去中心化云服务的经济模型。

4.2 治理机制创新

- 算法治理自动化:Aragon DAO框架与Yearn Finance的策略自动调整机制,将治理规则编码为智能合约。yEarn协议通过链上投票动态优化收益策略参数,实现治理响应速度提升40%。

- 代际治理设计:比特币的难度调整算法与以太坊EIP-4844(Proto-Danksharding)的预设升级路径,展现“跨周期治理”思维——通过数学规则自动适应网络演化,减少人为干预带来的治理摩擦。

总结:去中心化的技术哲学本质

中本聪的消失不仅是一个历史事件,更是去中心化理念的行为艺术——它证明一个技术系统可以脱离创始人而自主演化。从比特币主链的PoW共识到闪电网络的二层扩展,从BIP提案机制到DAO治理创新,去中心化始终是一场关于“度”的工程学实验:在技术层面平衡安全与效率,在治理层面协调分权与共识,在应用层面融合理想与现实。

未来十年,去中心化技术将呈现两大趋势:一是从单一链网向“去中心化互联网”演进,通过跨链协议实现价值与数据的自由流动;二是从极客乌托邦走向商业实用主义,在合规框架内探索“适度去中心化”的工程边界。正如互联网重构信息传播方式而非颠覆通信本身,去中心化技术的终极价值,在于为数字文明提供一种更具韧性的信任基础设施——在代码与共识、个体与集体、创新与稳定的永恒博弈中,续写人类对去中心化治理的探索篇章。