引言

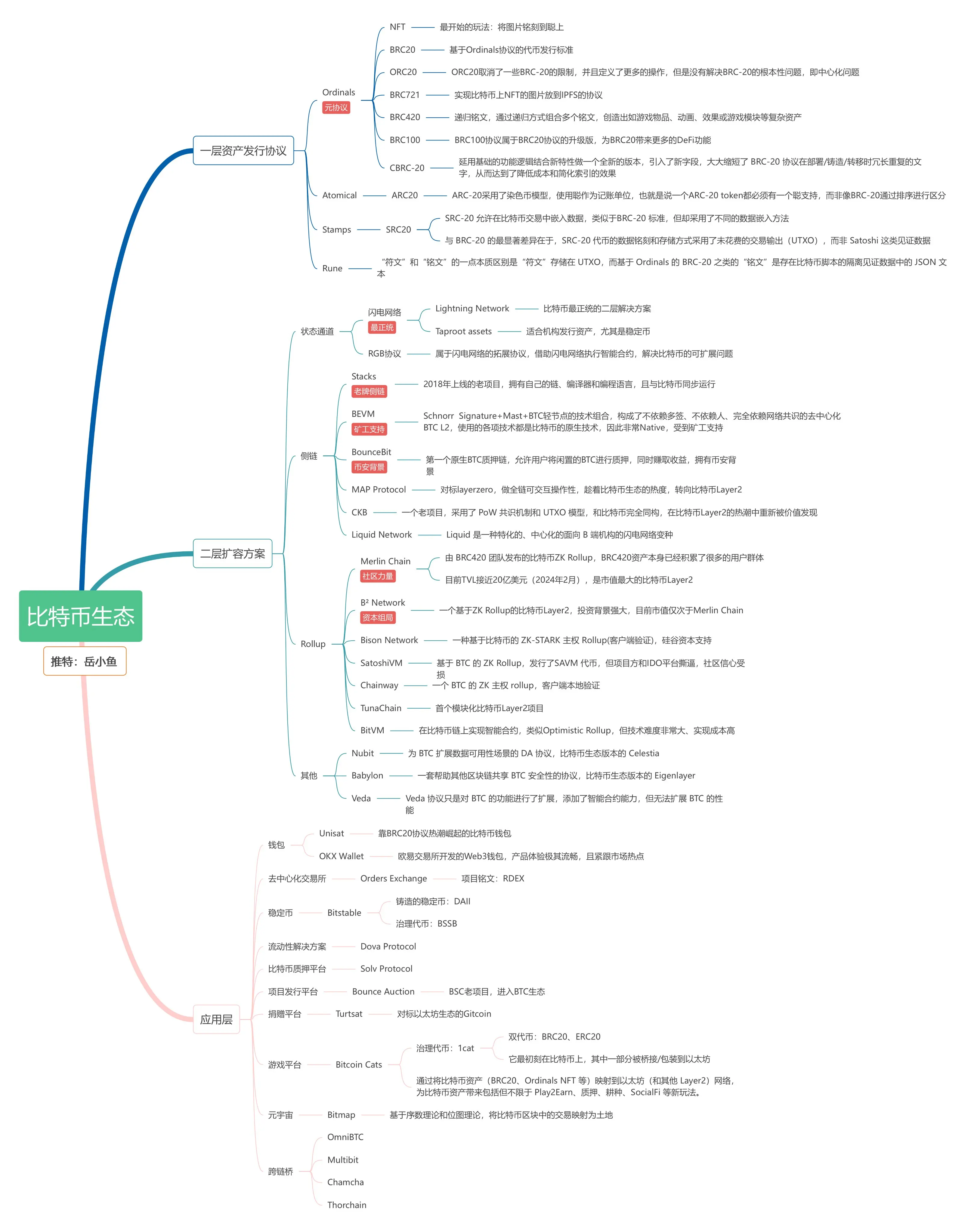

自2023年Ordinals协议激活比特币网络的资产发行能力以来,这个以「数字黄金」定位著称的区块链网络,正经历从单点技术突破到多层次生态体系的结构性演进。本文将以技术架构为脉络,深度拆解一层资产发行协议的创新突破、二层扩容方案的技术选型博弈,以及应用层场景落地的实践路径,剖析比特币生态从价值存储网络向可编程价值平台跃迁的底层逻辑,并基于协议兼容性与去中心化特性,审慎评估其未来技术演进的关键方向。

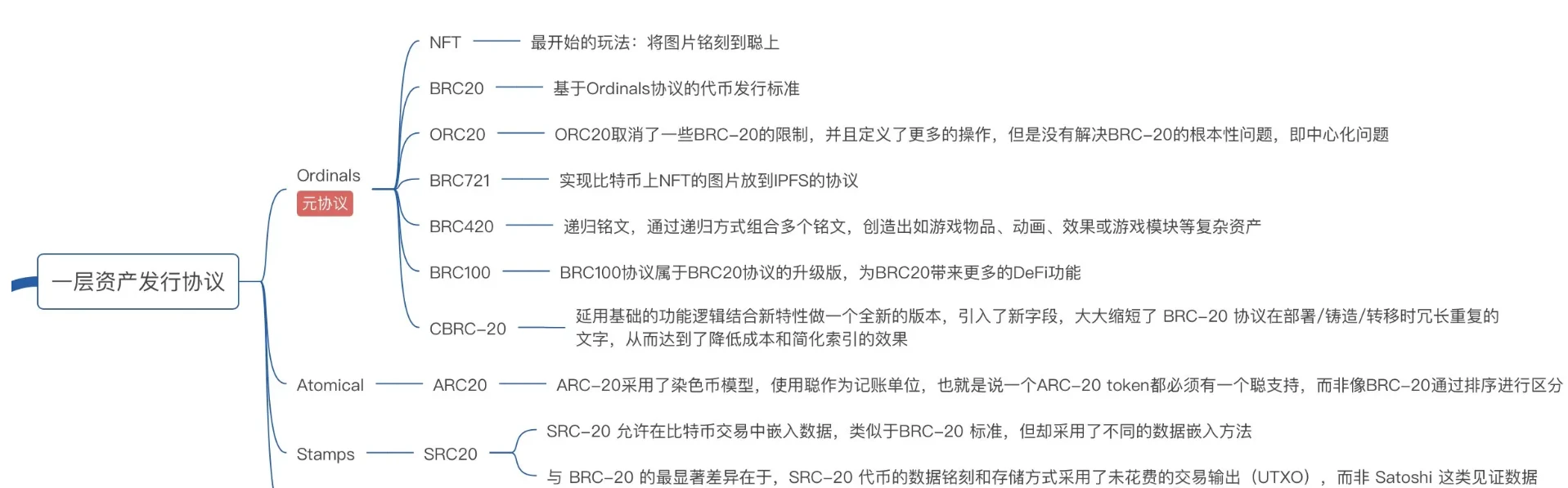

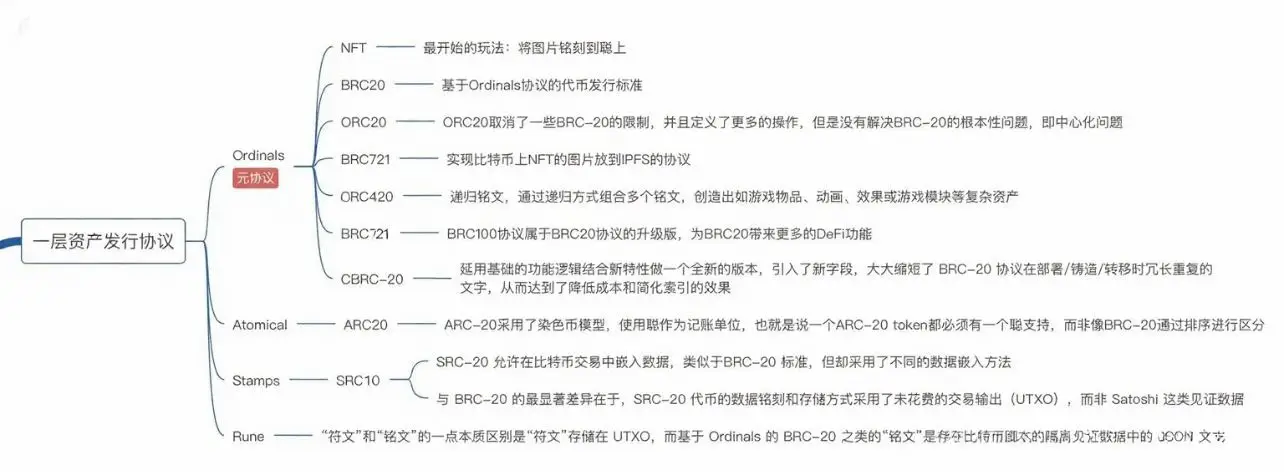

01 一层资产发行协议:从技术突破到生态分化

1.1 Ordinals协议:UTXO模型下的资产铭文革命

Ordinals协议的核心创新在于利用SegWit和Taproot升级释放的交易见证空间,将铭文内容嵌入聪的序列号系统,通过聪的唯一标识构建资产确权机制。其技术实现路径绕开了比特币脚本系统的功能限制,借助SegWit分离的见证数据区存储铭文内容,通过交易哈希与聪序列号的绑定关系,形成不可篡改的资产溯源链条。这种无需硬分叉的扩展方式,不仅为比特币注入原生资产发行能力,更为后续协议创新提供了底层技术基座。

1.2 BRC20协议:同质化代币的标准化实验

作为Ordinals生态首个爆发的子协议,BRC20通过JSON格式的铭文脚本定义代币铸造、转账、余额查询等核心操作,参照以太坊ERC20的代币交互范式,在UTXO模型上构建了同质化代币的发行标准。其「公平启动」机制——允许任何节点通过铭刻聪自主发行代币——迅速激活开发者生态,ORDI、SATS等早期代币通过社区共识形成流动性网络。值得注意的是,BRC20采用的「余额计算依赖全节点遍历铭文历史」的设计,虽实现了去中心化发行,却也带来链上数据膨胀与交易验证效率问题,为后续协议迭代埋下优化伏笔。

1.3 协议矩阵的技术分化与生态竞争

Ordinals协议的成功催生出多元化技术分支,形成三类差异化演进路径:

- 功能扩展类协议聚焦资产表达能力提升:BRC721引入IPFS哈希存储NFT元数据,解决链上存储成本问题;BRC420通过递归铭文(Recursive Inscriptions)支持资产组合嵌套,实现类似ERC1155的批量资产管理;BRC100则尝试集成质押、投票等DeFi原语,扩展代币utility场景。

- 技术优化类协议针对性能瓶颈进行改良:CBRC-20通过压缩JSON数据结构与引入索引机制,将转账操作的铭文体积降低40%;ORC20采用多签控制铭文权限,试图解决BRC20发行者单点控制问题。

- 竞争协议类则探索替代性技术路线:Atomical(ARC20)基于染色币模型,将资产属性直接绑定UTXO所有权;Stamps(SRC20)选择在UTXO输出脚本中嵌入数据,提升与传统比特币钱包的兼容性;Rune Protocol则通过「未花费铭文」设计,实现与Ordinals平行的资产命名空间。

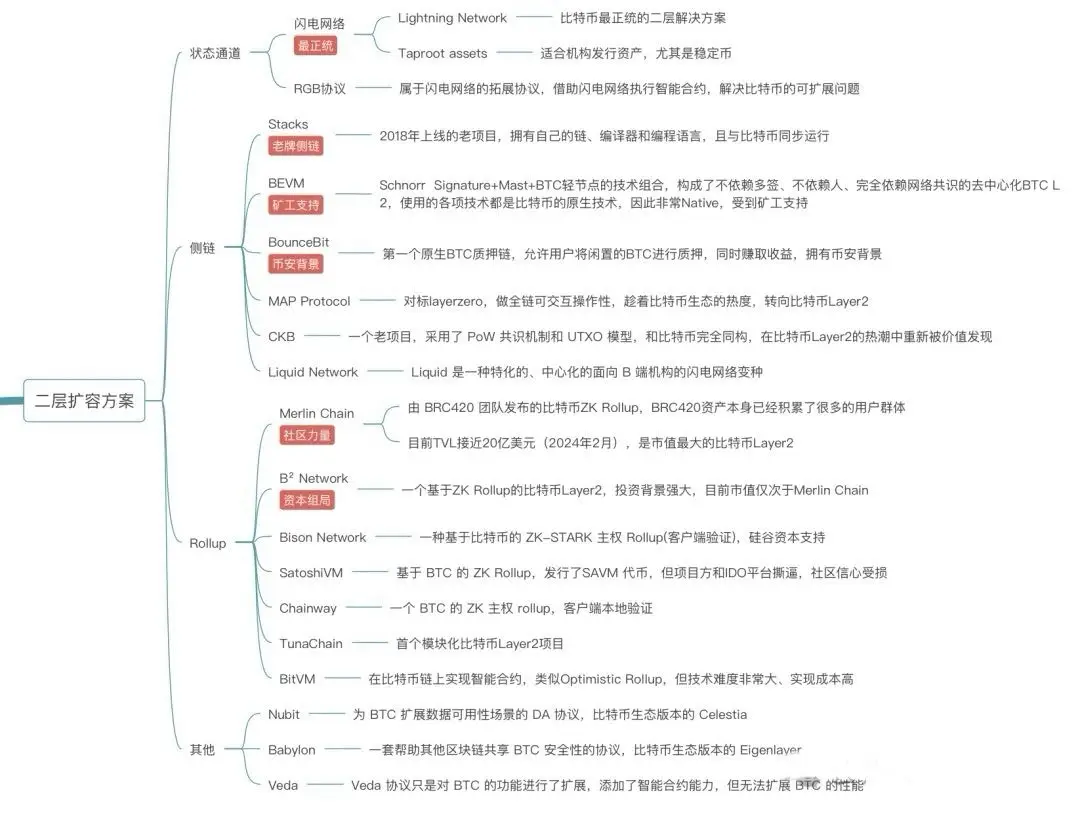

02 二层扩容方案:技术路线的兼容性博弈

2.1 比特币Layer2的定义边界与核心特征

比特币Layer2的广义范畴可理解为「以比特币主链为最终结算层的扩容网络」,其技术实现需满足三个核心条件:以BTC为原生资产、依赖主链完成最终结算、通过密码学证明或跨链机制保障资产安全流转。当前技术探索主要围绕两个方向展开:基于状态通道的链下交易网络(如闪电网络),以及通过侧链或Rollup实现的并行计算层,两者共同目标是在不牺牲主链安全性的前提下,提升交易吞吐量与降低手续费。

2.2 技术演进驱动因素

Layer2方案的加速迭代本质是生态需求与技术约束碰撞的结果:首要驱动来自资产流动性的爆发式需求——Ordinals/BRC20资产的市值增长催生交易、借贷、衍生品等金融场景,而比特币主链3-7 TPS的处理能力与每字节$0.01的存储成本已无法满足高频交互需求。其次,以太坊Layer2的技术迁移效应显著,ZK Rollup的零知识证明压缩、Optimistic Rollup的欺诈证明机制等成熟方案,为比特币开发者提供了可复用的技术框架。更深层矛盾在于比特币社区对「去中心化」的强共识——任何依赖中心化中继或联盟节点的方案,都面临社区接受度挑战,这迫使开发者在技术选型中优先考虑密码学安全性。

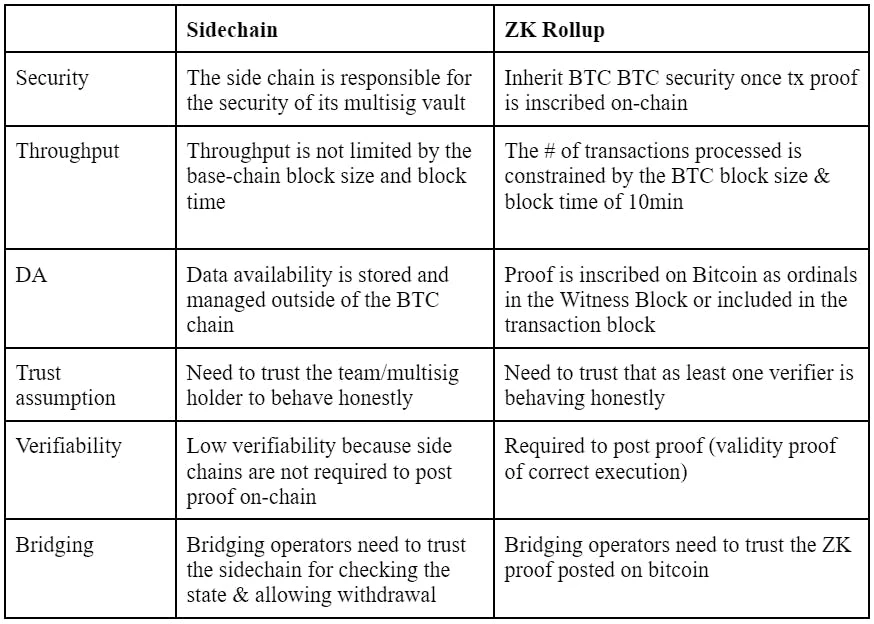

2.3 主流技术路线的技术特性对比

2.3.1 状态通道:闪电网络的资产扩展

闪电网络作为最成熟的比特币Layer2,通过双向支付通道与哈希时间锁定合约(HTLC)实现链下交易即时确认。2024年Taproot Assets协议的激活,使其支持BRC20等铭文资产的跨通道流转,这一升级可能重塑比特币支付基础设施——构建支持NFT原子交换、稳定币微支付的去中心化金融网络。不过,通道网络的流动性碎片化问题仍待解决,多资产路由算法的优化将是关键突破点。

2.3.2 侧链方案:安全性与兼容性的权衡

侧链通过双向锚定机制实现BTC跨链,代表项目呈现技术路线分化:Stacks采用PoST共识(质押BTC挖矿),其Clarity智能合约语言专为UTXO模型设计,但sBTC跨链机制依赖100个验证节点的多签控制,存在一定中心化风险;BEVM则选择「轻节点+Schnorr签名」方案,通过比特币全节点验证侧链区块头,结合Mast合约实现去中心化跨链,目前已支持BRC20资产的侧链部署。CKB(Nervos Network)作为兼容UTXO模型的PoW侧链,通过Cell模型扩展智能合约能力,成为铭文资产Layer3部署的热门选择。

2.3.3 Rollup技术的比特币适配挑战

将Rollup技术移植到比特币网络面临特殊困难:缺乏链上智能合约意味着无法部署验证器合约,数据可用性(DA)也无法直接依赖主链。Merlin Chain的解决方案颇具代表性——作为社区驱动的ZK Rollup,其采用MPC(多方计算)节点管理资产跨链,交易数据通过Ordinals铭文锚定至比特币主链,利用BRC420递归证明实现状态验证。B² Network则尝试混合架构,结合ZK证明的计算压缩与Optimistic Rollup的争议解决机制,通过亚洲资本背书快速推进生态落地。Chainway的「主权Rollup」设计更具实验性,强制将交易数据刻入比特币区块,试图通过主链不可篡改性保障抗审查特性,但也导致其DA成本远高于其他方案。

2.3.4 模块化与共享安全的生态协同

模块化区块链理念正渗透比特币生态:Nubit模仿Celestia的「分离共识与DA」架构,通过PoS链提供数据可用性服务,允许其他Rollup租用其DA层,形成「比特币主链(结算)+Nubit(DA)+应用Rollup(计算)」的三层结构。Babylon则探索安全共享模式,允许PoS链通过质押BTC获取经济安全,通过EOTS(Elliptic Curve Threshold Signatures)实现跨链资产罚没,这种设计可能为比特币闲置算力提供新的价值出口。

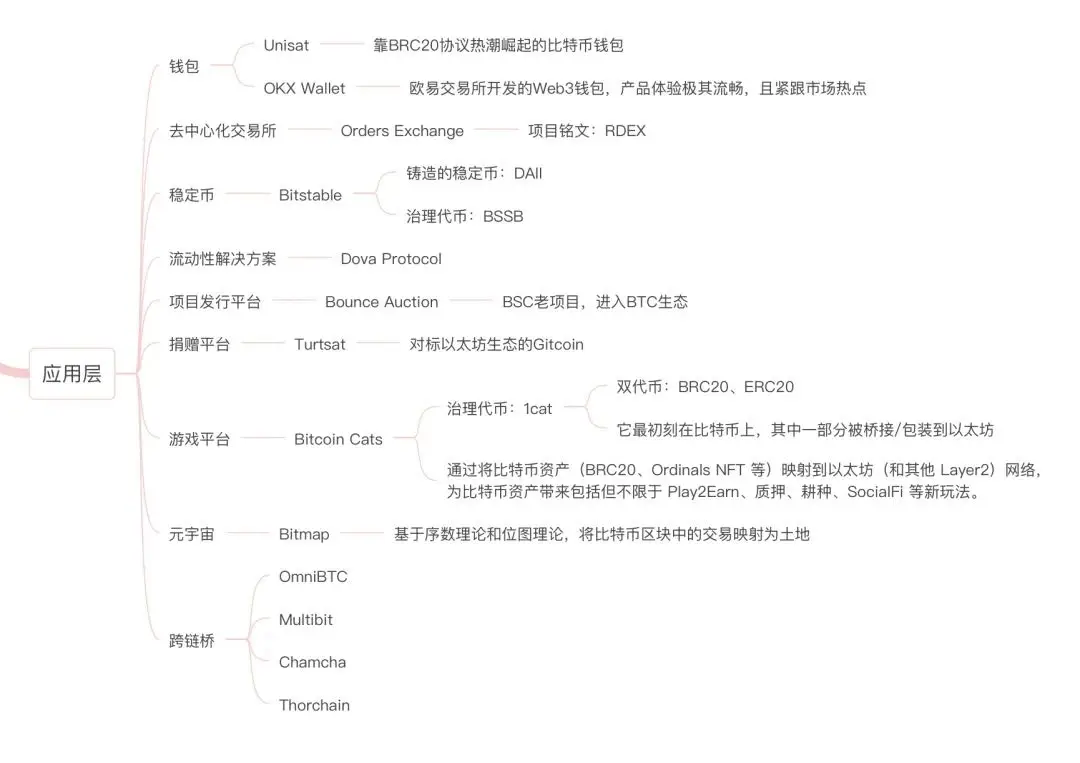

03 应用层:基础设施与场景落地的双向奔赴

3.1 核心基础设施的技术适配

钱包与交易协议的迭代直接反映生态成熟度:Unisat作为BRC20生态的早期入口,已从单一铭文管理工具进化为支持多链资产、跨链桥接、Ordinals市场聚合的全功能钱包,其核心竞争力在于对UTXO模型的深度优化——通过预计算铭文余额与交易路径,将BRC20转账的确认时间从30分钟压缩至5分钟。Orders Exchange则首创「铭文订单簿」模式,通过链下撮合+链上铭文确认的方式,实现BRC20代币的点对点交易,目前已支持ORDI/SATS等主流资产的流动性池。

3.2 金融场景的技术落地挑战

稳定币与借贷协议正突破技术瓶颈:Bitstable采用「超额抵押BTC+动态费率调整」机制发行DAII稳定币,通过预言机获取比特币价格,当抵押率低于150%时触发自动清算。其创新点在于引入「清算铭文」——将清算逻辑编码为Ordinals,确保链上可验证性。Dova Protocol则选择在BEVM侧链部署流动性池,支持BRC20代币质押借贷,通过「跨链资产映射+侧链原生清算」的设计规避比特币主链功能限制,但也面临跨链资产验证的安全风险。

3.3 跨链与多元场景的技术探索

跨链互操作性成为生态扩展的关键:OmniBTC通过「锁定-铸造」模式实现BTC与以太坊资产互通,其安全机制依赖11/21多签节点组,虽中心化程度较高,但已支持BRC20与ERC20的双向兑换。Thorchain则采用去中心化节点网络,通过TSS(Threshold Signature Scheme)实现跨链资产原子交换,但其「BTC节点需运行全节点」的要求导致节点门槛较高。在非金融场景,Bitmap协议通过「区块高度+交易索引」映射虚拟土地,构建比特币元宇宙的底层坐标系统;Bitcoin Cat则将BRC20资产跨链至Polygon,开发Play2Earn游戏,探索资产跨生态流动的可能性。

总结

比特币生态的技术演进呈现出清晰的「约束驱动创新」逻辑:一层协议通过铭文技术突破UTXO模型的资产表达限制,二层方案在去中心化与性能间寻找平衡点,应用层则围绕基础设施与金融场景实现价值闭环。未来竞争的核心变量,将是技术方案与比特币UTXO模型、去中心化特质的兼容性——闪电网络与Taproot Assets的结合可能重新定义小额支付基础设施;社区驱动的Rollup项目(如Merlin Chain)若能解决数据可用性与去中心化的矛盾,有望成为生态枢纽。值得警惕的是,过度依赖中心化组件(如多签跨链、联盟节点)的方案,可能面临社区共识挑战。随着模块化架构的成熟与跨链协议的标准化,比特币或将在多链时代承担「价值结算层」的核心角色,但其技术演进的每一步,仍需在创新与保守、功能扩展与安全稳定之间,寻找微妙的平衡点。