比特币作为区块链领域的开创者,其技术演进始终围绕"稳健中求突破"的路径展开。从最初仅支持简单转账,到如今通过协议升级与Layer-2创新逐步扩展隐私性、智能合约能力与可扩展性,比特币正以独特的"渐进改良"哲学突破传统区块链框架的局限,同时坚守去中心化与安全性核心。

一、技术演进:从基础协议到多层架构的突破

比特币的技术升级并非激进革新,而是通过持续优化实现能力边界扩展,主要体现在三个维度:

协议层的功能深化是突破的基础。2017年激活的SegWit(隔离见证)通过分离交易签名数据与核心交易信息,不仅使区块实际容量提升约40%,缓解了交易拥堵,更修复了交易可塑性漏洞,为闪电网络等Layer-2方案奠定技术基础。2021年上线的Taproot升级则通过默克尔化抽象语法树(MAST)和Schnorr签名聚合,将复杂智能合约(如多重签名、条件支付)伪装成普通交易,既提升了脚本灵活性,又增强了隐私保护——链上观察者无法区分合约交易与普通转账,大幅降低了用户被追踪的风险。

Layer-2解决方案的规模化是突破传统性能瓶颈的关键。闪电网络作为比特币的"链下高速公路",通过双向支付通道实现近乎无限的交易吞吐量(理论支持每秒数万笔),2025年节点数量已突破4.5万个,支付通道容量达5,000 BTC。其核心价值在于将小额高频交易转移至链下,仅在通道开启/关闭时与主链交互,手续费可低至0.001美元,且新型路由算法(如流支付)进一步优化了资金利用率,使跨境汇款、内容打赏等场景实现"即时到账+近乎零成本"。

未来升级提案则指向更长远的能力扩展。BIP-324计划引入端到端加密的P2P通信,防止中间人攻击和流量分析,强化网络层隐私;OP_CAT操作码的重新启用将允许脚本拼接,支持动态逻辑实现(如跨链原子交换、自动化清算协议);BIP-119的交易限制协议则通过时间锁和金额限制,降低支付通道资金冻结风险,提升用户资金流动性。

二、突破传统框架:三大核心领域的革新

比特币正从"简单价值存储"向"兼具隐私、智能合约与高扩展性"的复合型网络演进,在三个关键领域突破了传统认知:

隐私保护从"透明账本"到"可选择性匿名"。传统比特币交易因链上数据公开可追溯,隐私性较弱。而Taproot使复杂交易与普通转账在链上不可区分,BIP-324则从网络层加密节点通信,防止第三方通过流量分析推断交易路径,两者结合构建了"链上匿名+网络层加密"的双重隐私防护网,使比特币在合规前提下提升了用户数据安全。

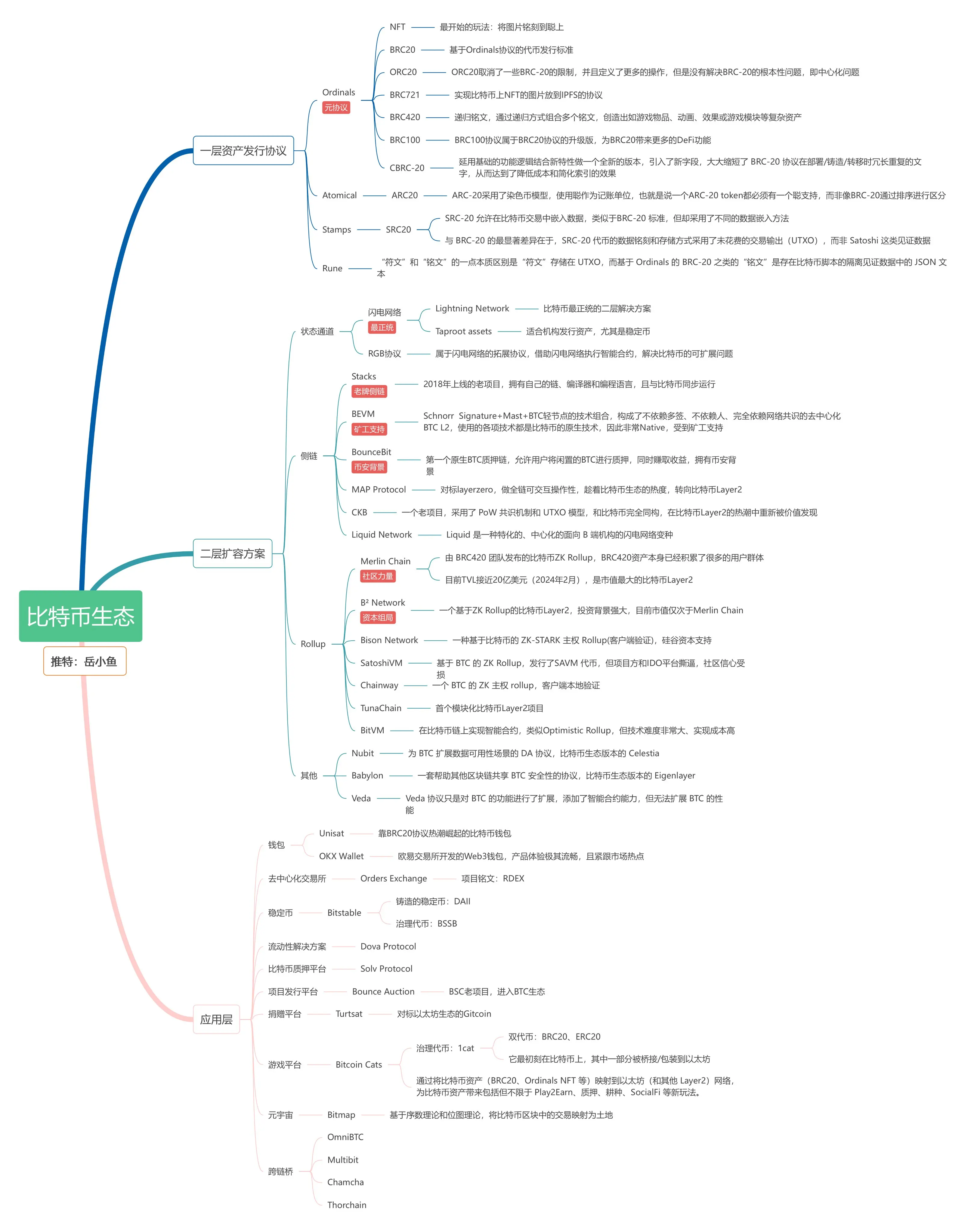

智能合约能力从"极简脚本"到"功能可编程"。比特币最初的脚本系统仅支持简单逻辑(如P2PKH地址转账),而OP_CAT的潜在回归将允许开发者通过脚本拼接实现动态条件逻辑,结合闪电网络的即时结算能力,已催生出基于Layer-2的DeFi应用——例如通过Stacks侧链实现去中心化借贷,或在闪电网络上进行稳定币即时支付,使比特币从"数字黄金"向"可编程价值网络"迈进。

可扩展性从"链上扩容争议"到"多层协同架构"。面对区块大小争议的历史教训,比特币社区选择以"主链安全优先+Layer-2扩容"的路径突破性能瓶颈。2025年企业级节点服务(如Lightning Labs的Neutrino客户端)已降低商户接入门槛,推动闪电网络在零售支付、跨境贸易等场景的商业化落地,BIP-119提案则通过优化支付通道流动性管理,减少用户资金占用成本,进一步提升了Layer-2的用户体验。

三、挑战与平衡:技术野心与现实约束的博弈

比特币的技术突破并非坦途,其演进过程始终面临三大核心挑战:

社区治理的共识难题。去中心化治理虽保障了网络安全,但也导致升级提案难以快速推进——例如OP_CAT的争议已持续两年:支持者认为其可扩展金融生态,反对者则担忧增加协议复杂性可能引入安全漏洞,这种分歧反映了比特币"保守创新"的社区文化与技术野心之间的张力。

Layer-2的中心化隐忧。尽管闪电网络节点数量庞大,但Blockstream、ACINQ等头部运营商控制了超60%的通道流动性,可能导致路由集中化风险,削弱比特币去中心化的核心优势,如何在规模化与去中心化之间找到平衡,成为Layer-2发展的关键命题。

监管环境的不确定性。随着比特币应用场景扩展,监管压力也随之而来——欧盟已考虑将闪电网络交易纳入反洗钱审查,要求节点运营商实施KYC程序,这可能增加普通用户的使用门槛,也对网络的抗审查性构成考验。

四、未来展望:差异化竞争中的定位与潜力

比特币的技术演进路径,本质上是在"价值存储"与"支付网络"双重定位间寻找平衡,其未来潜力体现在三个方向:

技术融合催生新场景。比特币正通过跨链桥接(如Liquid侧链)与零知识证明技术结合,探索类似Zcash的屏蔽地址功能,未来或实现"透明交易+隐私交易"的灵活切换;同时,闪电网络与AI算法结合的新型路由协议,可能进一步降低流动性门槛,推动小额支付场景普及。

机构应用从"持有"到"使用"。高盛、摩根大通等机构已开始测试基于闪电网络的实时结算系统,探索跨境贸易融资等场景——这标志着机构对Bitcoin的认知从"资产配置工具"向"基础设施组件"转变,若成功落地,将大幅提升比特币的网络效应。

竞争格局中的差异化优势。与以太坊等公链追求"全能型智能合约平台"不同,比特币始终以"稳健优先"为原则,其技术演进的保守性恰恰成为独特优势——在监管趋严的环境下,"少而精"的功能升级可能更易获得合规认可,而Layer-2的创新则使其在支付领域与其他公链形成差异化竞争。

总结

比特币的技术演进史,是一部"在传统框架内突破传统"的创新史。它没有追随其他公链的激进扩容路线,而是通过协议层的渐进优化与Layer-2的生态扩展,在隐私性、智能合约能力与可扩展性上实现了突破。未来,其核心挑战在于如何平衡社区共识与技术野心、去中心化与商业化落地、创新发展与监管合规——而这种平衡的艺术,或许正是比特币能够在区块链行业持续保持核心地位的关键所在。