2008年10月31日,一篇题为《比特币:一种点对点的电子现金系统》的论文悄然出现在密码学邮件列表中。这篇由化名"中本聪"的神秘作者撰写的白皮书,不仅催生了第一个加密货币比特币(BTC),更开创了区块链技术的新纪元。十七年后的今天,尽管比特币网络已发生巨大演变,但这份原始白皮书依然是理解区块链本质的基础文献。

白皮书诞生的时代背景与核心使命

2008年全球金融危机后,公众对中心化金融机构的信任降至冰点。正是在这样的背景下,中本聪提出了一个革命性构想:创建一套无需信任第三方的电子现金系统。传统电子支付依赖银行、支付宝等中介机构来验证交易,而比特币白皮书设计了一种纯点对点的解决方案——交易双方直接交互,通过密码学和分布式网络确保安全,彻底摆脱对中心化机构的依赖。

这份白皮书于2008年10月完成初稿,2009年1月3日,中本聪挖出比特币创世区块(Genesis Block),在区块中留下"2009年1月3日,财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘"的文字,隐晦表达了对传统金融体系的质疑。

核心技术框架:构建信任的数学基础

共识机制:工作量证明(PoW)如何防作弊?

白皮书最精妙的设计之一是工作量证明机制。简单来说,矿工需要通过计算复杂的数学难题(寻找特定哈希值)来竞争记账权,这个过程需要消耗大量算力,但验证结果却很简单。这种"按劳分配"的机制确保了:

- 不可篡改性:修改一个区块需要重构其后所有区块,算力成本极高

- 去中心化安全:没有任何单一节点能垄断记账权,51%算力攻击在理论上可行但实际操作成本巨大

区块结构:时间戳与链式存储的创新

白皮书将交易数据组织成"区块-链条"结构:

- 区块头:像每一页账本的"封面",记录着时间戳、前一区块的哈希值(形成链式连接)和交易数据的Merkle树根(快速验证交易完整性)

- 交易数据:记录转账信息,通过脚本系统支持简单的条件支付(类似初级智能合约)

这种设计让比特币账本成为一部全球同步的、不可篡改的交易历史,任何节点都能独立验证账本真伪。

供应模型:稀缺性的数学保证

白皮书明确规定比特币总量上限2100万枚,通过算法控制发行节奏:每产生21万个区块(约4年),区块奖励减半。从最初每个区块50 BTC,到2024年已减至3.125 BTC,最终2140年左右将挖完所有比特币。这种"通缩模型"与法币的无限印钞形成鲜明对比,奠定了比特币"数字黄金"叙事的基础。

白皮书的核心突破:解决电子现金的"双花难题"

去中心化信任网络

传统电子支付中,银行作为中心机构防止"双花"(同一笔钱花两次)。而比特币通过全网节点共同维护账本,每个节点都保存完整交易历史,交易有效性由全网共识决定,无需依赖任何中心化机构。

伪匿名与可追溯的平衡

白皮书采用公钥-私钥体系:用户通过公钥生成的地址进行交易,地址与真实身份无直接关联(伪匿名),但所有交易都永久记录在链上,可追溯至地址行为。这种设计在隐私与监管之间取得了早期平衡,成为后续加密货币设计的参考模板。

经济激励驱动网络安全

矿工通过"区块奖励+交易手续费"获得收益,这种激励机制确保了即使没有中心化组织,仍有大量参与者愿意投入算力维护网络安全。白皮书将经济动机与技术设计深度结合,构建了可持续的去中心化生态。

历史视角下的争议与启示

可扩展性瓶颈:技术理想与现实需求的碰撞

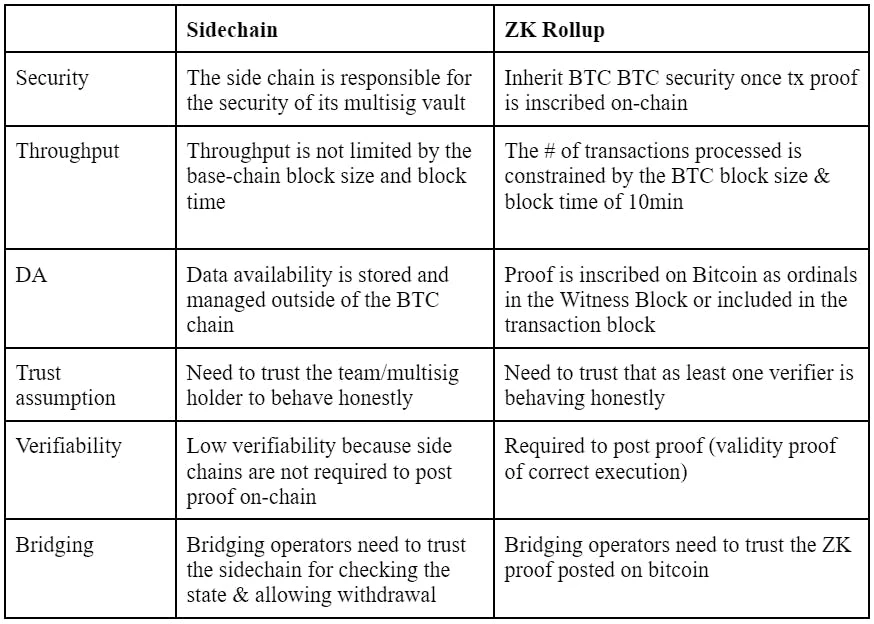

白皮书设计的1MB区块大小,在比特币用户量激增后导致交易拥堵(2017年曾出现单笔交易手续费超百元)。这引发了社区关于"是否扩容"的激烈争论,最终2017年分叉出比特币现金(BCH)。这场争议揭示了去中心化系统的治理难题:如何在不牺牲核心原则的前提下适应发展需求?后续闪电网络(Layer2)的出现,则展示了"链下扩容"作为折中方案的可能性。

能源消耗争议:效率与安全的权衡

PoW机制的高能耗(2025年估算年耗电量约1.5亿兆瓦时,相当于西班牙全国用电量)长期遭诟病。这促使后续项目探索权益证明(PoS)等低能耗共识机制,但也证明了安全往往需要成本——比特币的高能耗本质是其去中心化安全的"护城河"。

监管适应:创新与合规的博弈

从中国禁止加密货币交易,到美国将其列为大宗商品,各国对 Bitcoin 的监管态度差异巨大。这反映了新技术对现有金融秩序的冲击,也推动了全球监管框架的逐步完善。

遗产与启示:区块链行业的"源代码"

尽管比特币白皮书从未更新,但其理念已渗透到整个区块链行业:

- 技术传承:比特币改进提案(BIPs)机制成为区块链协议升级的标准模式(如Taproot升级、隔离见证)

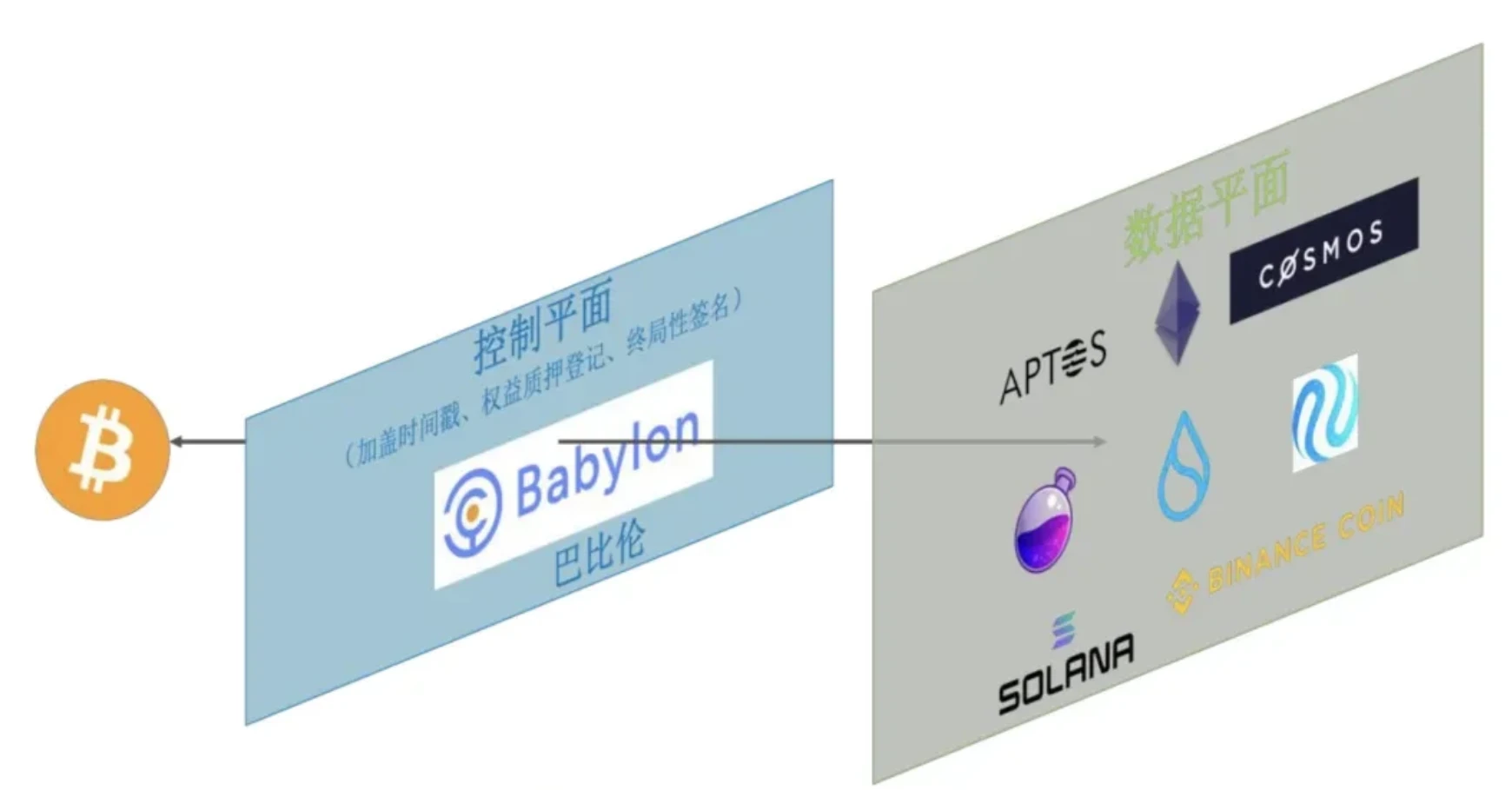

- 生态扩展:以太坊等后续项目在其基础上增加智能合约,拓展了区块链的应用边界

- 思想启蒙:"去中心化信任"理念启发了从金融到供应链、版权等多个领域的创新

比特币白皮书的真正价值不仅在于创造了一种电子现金,更在于证明了无需中心化机构,人类也能通过数学和代码构建大规模信任网络。这份十七年前的文献,至今仍是理解区块链本质的最佳入门教材,其提出的问题(如可扩展性、治理、监管)仍在推动行业持续进化。