引言

比特币网络正处于核心定位的深刻变革中。自铭文(Inscriptions)技术通过序数理论(Ordinals)激活非金融应用场景以来,社区围绕“纯粹电子现金系统”与“通用型区块链平台”的路线分歧持续发酵。这场争论不仅涉及技术实现路径的冲突,更触及去中心化系统的设计哲学内核。本文将从技术冲突本质切入,剖析社区共识的演化逻辑,系统解析元协议(Ordinals、Runes、Alkanes)如何推动比特币突破功能边界,并探讨其作为“价值互联网底层协议”的技术可行性与潜在风险。

一、“极简主义”与“扩展主义”的技术哲学冲突

1. 铭文技术的颠覆性实践

序数理论通过重新定义聪(Satoshi)的唯一性,借助比特币交易见证数据字段实现非结构化数据上链——这一创新直接打破了UTXO模型仅支持金融交易的传统认知。BRC-20代币发行与Ordinals NFT的爆发式增长,实证了比特币网络在资产发行领域的潜力,但也引发区块链存储膨胀问题:2023年第三季度比特币区块链体积同比增长47%,全节点运行成本攀升至1.2TB存储门槛,这一趋势正直接挑战去中心化网络的节点参与基数。

2. 原教旨主义的技术批判

以卢克·达什杰尔为代表的极简主义者将铭文视为区块链资源的“语义污染”。其技术逻辑根植于比特币的“单一职责原则”:区块链空间应仅用于验证交易有效性,非金融数据的永久存储本质上违背中本聪设计初衷。安全模型层面,区块链膨胀会加剧“中心化算力垄断”风险——小型矿工因硬件成本压力退出网络,导致整体抗攻击性下降,这种批判直指比特币作为“数字黄金”的价值根基稳定性。

3. 扩展主义的经济安全观

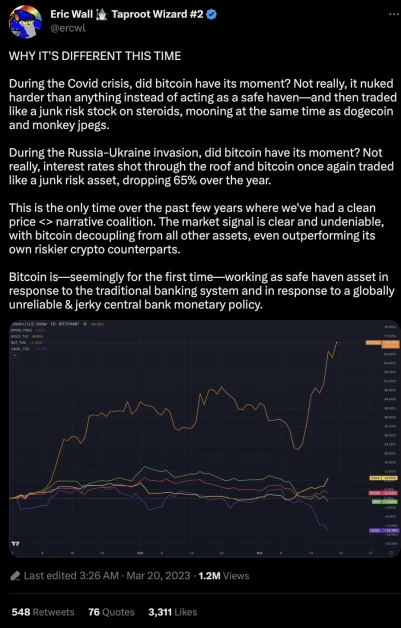

扩展主义者则提出反向论证框架:比特币的安全性根本上依赖矿工收入的可持续性。随着区块奖励减半机制推进,手续费收入占比需从当前15%提升至50%以上才能维持算力安全。铭文生态带来的手续费激增(2023年5月单笔铭文交易手续费峰值达0.1 BTC),实质是通过市场机制为矿工提供经济激励,这种“以应用促安全”的思路,正在挑战“纯粹货币”定位的单一性假设。

二、联名信背后的共识机制博弈

抗审查性原则的技术化阐释

2023年7月发布的《比特币协议中立性声明》联名信,核心策略是将技术争议提升至原则层面。信中明确指出,若允许通过软分叉过滤特定交易类型(如铭文),则开创“基于交易意图审查”的危险先例。密码学视角下,比特币UTXO模型本应仅验证签名有效性与余额合规性,交易内容的语义解析属于上层应用范畴,强行干预将破坏协议中立性,这与比特币“无需信任”的设计哲学形成根本冲突。

矿工群体的经济理性选择

联名信巧妙利用了比特币的经济激励结构:矿工作为区块打包者,其收益直接取决于交易手续费分成。数据显示,2023年第二季度铭文相关交易贡献了全网32%的手续费收入,头部矿池(如AntPool)的收益结构已从“区块奖励主导”转向“手续费均衡”模式。这种经济现实迫使矿工在“理念坚守”与“生存需求”间倾向后者,客观上形成对扩展主义的实质支持,体现了去中心化系统中“经济理性优先于意识形态”的演化规律。

三、元协议进化的技术跃迁路径

第一阶段:Ordinals的概念验证(2023)

Ordinals的技术价值在于首次证明比特币可作为“非同质化资产载体”。通过为每个聪分配唯一序号,实现资产所有权的原子级追踪。但早期实现存在显著工程缺陷:BRC-20代币转账平均生成2.7个碎片UTXO,导致UTXO集膨胀率提升至每日1.2%,严重影响节点同步效率。这种“野蛮生长”模式,暴露了初代元协议在可用性与可持续性上的深层矛盾。

第二阶段:Runes的UTXO模型优化(2024)

Runes协议通过引入“聚合交易”机制,将同一地址的多笔代币转账合并为单UTXO,使UTXO生成量减少68%。其技术创新点在于利用Taproot脚本的多路径验证能力,在单个交易中实现多代币类型的原子交换。这种“比特币原生”的优化路径,既保持UTXO模型的简洁性,又提升资产处理效率,为同质化代币发行提供了更可持续的技术方案,标志着元协议从“实验性”向“工程化”的关键演进。

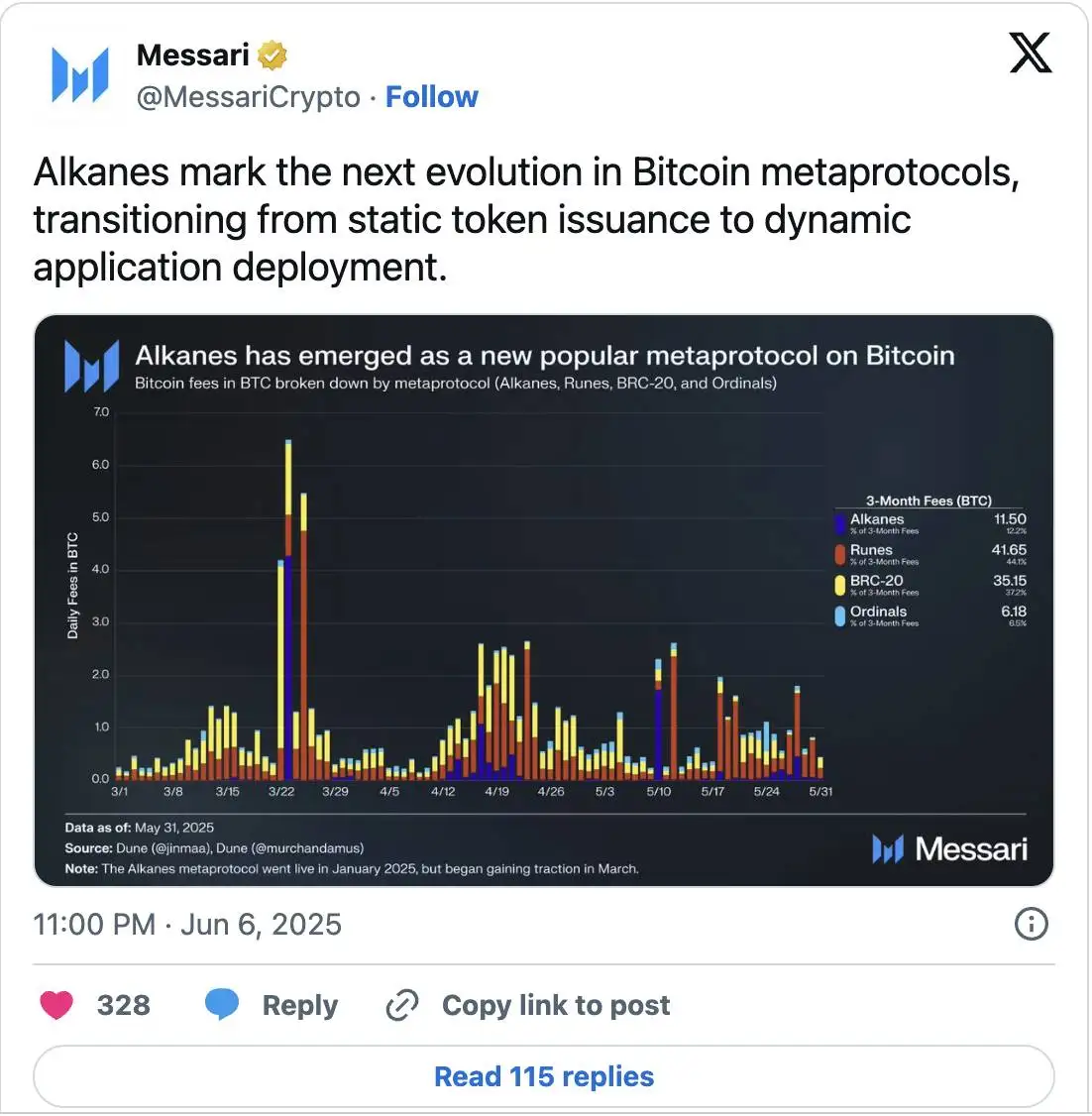

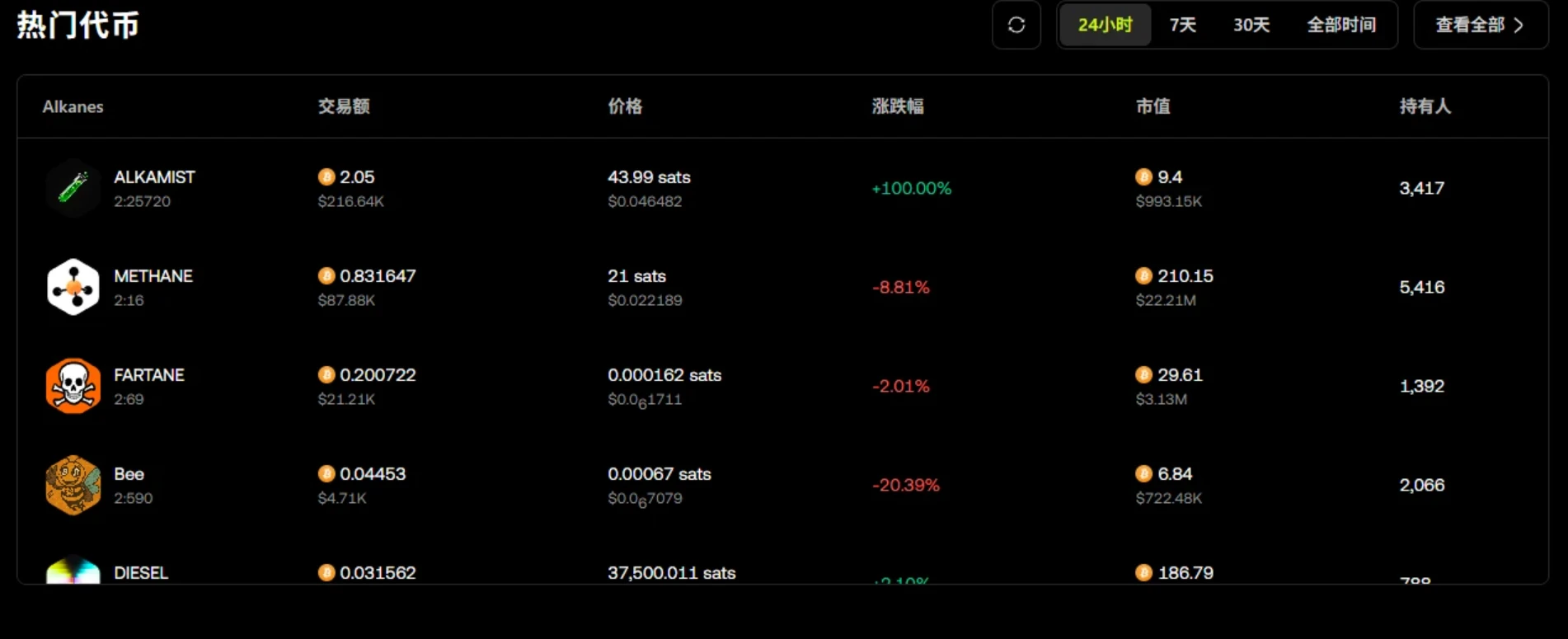

第三阶段:Alkanes的智能合约革命(2025)

Alkanes协议的突破性贡献在于引入WASM(WebAssembly)虚拟机,使比特币具备执行复杂逻辑的计算能力。通过在交易见证字段嵌入WASM字节码,实现链上状态机的可编程性。以即将上线的AMM DEX为例,其核心恒定乘积做市商算法通过预编译WASM模块部署,交易时直接调用链上合约完成流动性池交互,交互交易所产生的手续费达11.5个BTC,相比传统链下撮合模式效率提升3个数量级。这种“底层协议+上层应用”的分层架构,推动比特币从“价值传输层”向“计算层”跨越,为DeFi生态构建奠定技术基础。

四、未来演进的技术挑战与机遇

1. 去中心化与性能的平衡难题

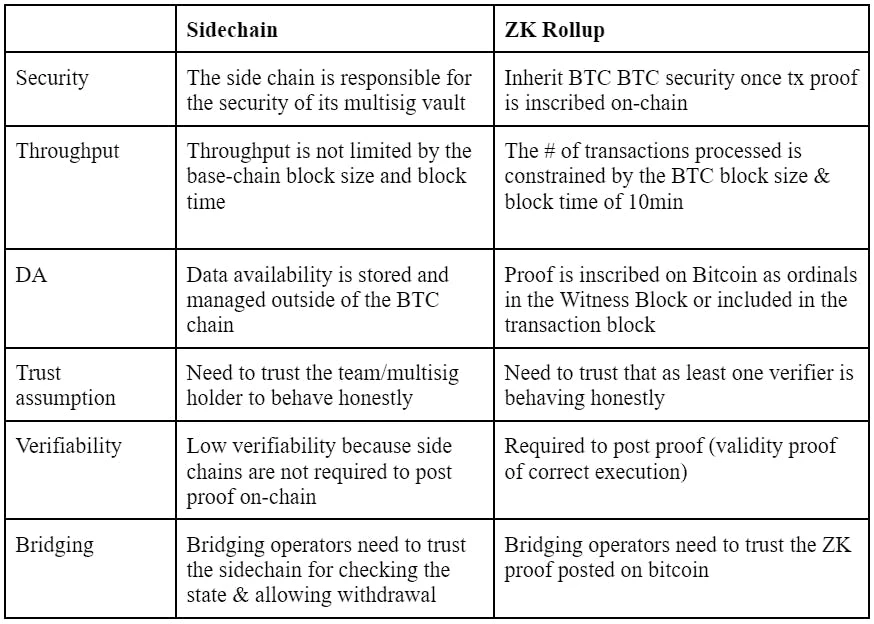

Alkanes引入智能合约后,链上计算复杂度激增可能引发“算力中心化”风险。WASM合约执行对CPU/GPU资源的高需求,可能迫使普通节点放弃全量验证功能退化为轻节点,这与全节点去中心化原则形成冲突。潜在解决方案包括:① 实施合约执行Gas上限控制;② 开发零知识证明(ZK-SNARKs)验证合约状态,降低普通节点计算负担,两种路径均需在安全性与可用性间寻找动态平衡。

2. 跨协议互操作性的技术突破

随着比特币生态多元化,跨元协议交互需求日益凸显。典型场景包括Ordinals NFT与Runes代币的原子交换、Alkanes合约调用外部预言机数据等。未来可能通过“比特币状态通道”或“轻量级跨链协议”(如Bolt 2.0)实现不同协议层的资产与数据互通,构建更复杂的应用组合场景,这一过程需解决跨链验证的安全性与效率瓶颈。

3. 监管合规性的技术适配

智能合约的可编程性可能引发监管关注,涉及税收追踪、资产合规性等议题。技术层面需探索“隐私增强型合约”方案,通过同态加密、环签名等技术实现交易内容匿名化,同时保留监管所需的审计接口,在合规性与抗审查性之间构建技术缓冲带,这对协议设计提出更高的兼容性要求。

总结:从“货币”到“协议层”的范式转移

比特币的演化史本质是去中心化系统的自适应优化史。从区块大小之争到铭文论战,每一次技术冲突都推动协议边界的重新定义。元协议的进化轨迹表明,比特币正从单一电子现金系统,向“抗审查的价值协议层”跃迁——既保留货币属性的核心优势,又通过技术创新拓展应用维度。未来的关键在于维持“极简主义”与“扩展主义”的动态平衡:在确保去中心化安全底线的前提下,通过模块化设计(如Stacks 2.0的分层架构)逐步释放计算能力,使比特币成为承载“价值互联网”的底层基础设施。这场进化的最终形态,或许已超出中本聪2008年的最初设想,但正是这种开放性与韧性,让比特币始终站在区块链技术创新的前沿地带。