风险投资家 Balaji Srinivasan 近期以 1 万美元比特币(BTC)的赌注引发行业广泛关注。该赌局的核心条款由 Twitter 用户 James Medlock 发起,设定若 90 天内比特币价格未达 1 万美元,则 Medlock 获得 1 BTC 和等值 1 万美元的稳定币 USDC;反之,若比特币如期突破目标价,Srinivasan 将赢得全部资产。这一高杠杆赌注不仅考验市场对短期极端行情的信心,也再次将“恶性通胀预期”推至讨论焦点。

当前全球宏观经济环境复杂,美联储为应对银行业危机推出的银行定期融资计划(BTFP)被部分观点视为潜在货币超发信号。历史上,恶性通胀往往与货币体系失衡密切相关,如委内瑞拉和黎巴嫩案例所示,比特币在局部地区已展现出抗通胀属性。

赌注背后的经济逻辑解析

1. 恶性通胀预期的量化依据(SVB危机与美联储救市政策)

硅谷银行(SVB)的突然倒闭成为近期金融体系脆弱性的集中体现,也加剧了市场对美元信用扩张和恶性通胀风险的担忧。在该事件中,美联储迅速推出银行定期融资计划(BTFP),向银行系统注入约2万亿美元流动性,这一规模远超常规货币政策操作。从货币理论角度看,广义货币供应量(M2)的激增往往预示着未来通胀压力的上升。尽管当前美国CPI数据尚未完全反映这一轮宽松的影响,但历史经验表明,过度的货币创造最终将传导至价格体系。Balaji Srinivasan据此判断,恶性通胀并非遥远的假设,而是正在发生的现实趋势。

2. 美元体系贬值风险的多维度论证

美元作为全球主要储备货币的地位正面临多重挑战。一方面,美国政府债务/GDP比率已突破130%,财政赤字持续扩大;另一方面,美联储资产负债表规模在过去几年显著膨胀,基础货币发行机制发生结构性变化。此外,地缘政治格局演变推动“去美元化”进程加速,多个新兴市场国家尝试本币结算机制,削弱了美元在全球贸易中的主导地位。这些因素共同构成了美元体系长期贬值的制度性风险,而非仅仅是周期性波动。

3. 比特币作为抗通胀资产的历史验证(委内瑞拉/黎巴嫩案例)

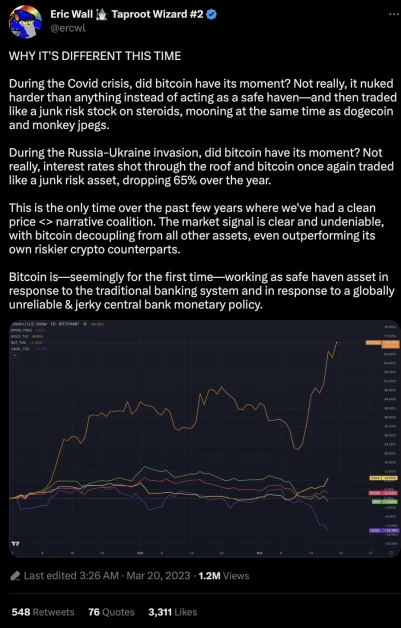

在恶性通胀高发的新兴市场国家,比特币已被部分用户用作价值存储工具。例如,在委内瑞拉,由于本币玻利瓦尔持续贬值,民众通过比特币进行跨境汇款和日常交易的比例显著上升。类似地,黎巴嫩银行业危机期间,比特币交易量在当地加密平台出现激增。这些案例虽未形成大规模、系统化的替代效应,但初步验证了比特币在极端通胀环境下具备一定的避险功能。Srinivasan正是基于此类实证观察,推演出比特币在全球性通胀失控情境下的潜在价值重估空间。

超级比特币化理论的演进路径

1. 去中心化金融体系的技术基础(区块链与2100万上限)

超级比特币化理论的核心在于其技术基础——区块链和比特币的固定供应上限。区块链作为去中心化的分布式账本技术,确保了交易的透明性、不可篡改性和全球可验证性。这种技术架构消除了传统金融体系中对中央机构的信任依赖,使点对点价值转移成为可能。

比特币的总量上限为2100万枚,这一设计使其具备抗通胀属性。不同于法币可以被无限增发,比特币的稀缺性赋予其“数字黄金”的定位。在恶性通胀预期加剧的背景下,这种通缩模型成为抵御货币贬值的重要工具。此外,比特币网络的抗审查特性进一步强化了其在全球金融不稳定时期的避险功能。

2. 数字黄金属性与传统法币体系的冲突

比特币的“数字黄金”属性体现在其抗审查、抗没收、抗通胀三大特征上。这一属性在委内瑞拉、黎巴嫩等恶性通胀国家已得到现实验证。当主权货币快速贬值时,比特币成为民众保值的重要手段。然而,这也直接挑战了传统法币体系的运行逻辑。

各国央行通过货币政策调控经济周期的能力,在比特币的去中心化机制面前受到削弱。一旦比特币获得广泛采用,政府对货币发行权的垄断将被打破,财政赤字货币化路径也将失效。这种结构性冲突使得监管机构对比特币的态度趋于谨慎甚至敌视,也成为超级比特币化推进过程中的关键阻力。

3. 全球货币体系重构的可能性场景模拟

若超级比特币化实现,全球货币体系将经历根本性重构。美元主导地位可能被削弱,国际清算机制将转向链上结算,跨境支付成本大幅下降。同时,基于比特币的金融衍生品、借贷市场和智能合约应用或将重塑现有金融市场结构。

但这一转变并非线性演进过程。短期内,比特币价格波动性、监管政策不确定性及技术扩展瓶颈仍是主要障碍。长期来看,其能否成为全球储备资产,取决于宏观经济环境演变、基础设施完善程度以及地缘政治博弈结果。即便如此,当前全球流动性扩张趋势与地缘金融碎片化正在为超级比特币化提供潜在土壤。

现实挑战与争议焦点

恶性通胀时间尺度争议(魏玛共和国历史对照)

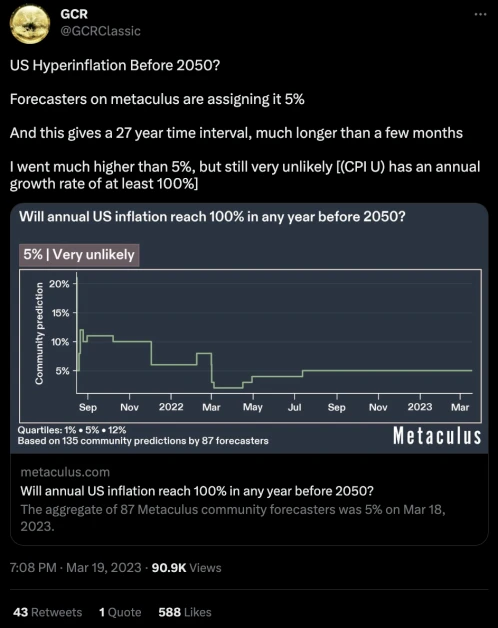

关于恶性通胀是否会短期内爆发的争论,已成为比特币市场叙事的核心议题之一。Balaji Srinivasan 的赌注假设美国将在未来90天内陷入恶性通胀,并推动比特币价格飙升至100万美元。然而,这一预测遭到部分经济学家质疑,他们援引魏玛共和国的历史案例指出,恶性通胀通常是一个渐进过程,而非短期事件。1919年至1923年间,德国经历了通胀率从100%逐步攀升至天文数字的过程,历时数年才达到货币体系崩溃的临界点。若将这一过程压缩至90天内实现,金融系统可能在尚未完成调整前即已全面瘫痪,从而削弱比特币作为对冲资产的实际效用。

监管合规风险的潜在威胁

即便比特币在抗通胀叙事中占据一席之地,其面临的监管压力仍不容忽视。各国政府对加密资产的态度日趋分化,美国证券交易委员会(SEC)持续加强对交易所和项目的审查,试图将其纳入现有金融监管框架。若美联储或财政部出台限制加密货币流动性的政策,或将直接抑制比特币的价格上涨空间。此外,全球反洗钱(AML)和客户尽职调查(KYC)要求的强化,也可能阻碍去中心化金融生态的扩展,使“超级比特币化”愿景面临现实阻力。

技术瓶颈与扩容争议(Layer2方案进展)

比特币网络的可扩展性问题长期制约其成为主流支付手段。当前每秒处理交易量(TPS)仅为7笔左右,远低于Visa或支付宝等传统支付系统。尽管Layer2解决方案如闪电网络(Lightning Network)已在提升交易吞吐量方面取得进展,但其实际应用仍受限于节点集中度、流动性分配不均等问题。若无法在安全性与效率之间取得平衡,比特币在全球支付场景中的渗透率将难以突破现有天花板,进而影响其作为替代性货币体系的技术可行性。

行业生态的长期影响评估

1. 加密货币认知度提升的蝴蝶效应

Balaji 的比特币百万美元赌注不仅引发了加密社区的广泛讨论,也提升了公众对加密货币的关注。这一事件通过社交媒体和主流财经媒体的传播,使“比特币作为抗通胀资产”的概念再次进入大众视野。尤其在银行业动荡背景下,比特币的去中心化属性和抗审查特性被重新审视,推动了更多机构与个人投资者开始研究其潜在价值。这种认知度的提升具有“蝴蝶效应”,可能加速加密货币从边缘资产向主流投资标的的过渡。

2. 机构入场门槛的重构可能性

随着市场波动加剧与监管框架逐步完善,传统金融机构对比特币的态度正趋于理性。此次赌局所引发的舆论热度,促使更多合规资产管理公司重新评估加密资产的风险收益比。未来,若比特币价格持续上涨并展现出更强的稳定性,将可能推动更多养老金、主权基金等长期资本入场。同时,合规化的交易与托管基础设施建设也将迎来提速,从而降低机构投资者的准入门槛。

3. CBDC 与去中心化货币的范式竞争展望

在美联储救市政策与银行救助计划频出的背景下,央行数字货币(CBDC)与去中心化货币之间的理念冲突进一步凸显。CBDC 强调国家对货币体系的控制力与金融稳定性,而去中心化货币则代表了个体金融自主权的崛起。Balaji 所倡导的“超级比特币化”理论,实质上是对当前法币体系的一种挑战。未来,两者之间的博弈将不仅限于技术层面,更将延伸至政策制定、用户信任与全球支付格局的重塑。