比特币作为加密货币的代表,其支付场景正经历从niche应用向大众市场渗透的关键阶段。随着闪电网络等技术成熟、跨境支付与零售场景落地加速,以及机构与政府态度转变,比特币支付是否正迎来价值认知转折点?本文将从技术支撑、落地现状、核心挑战及未来趋势四方面,解析其大众接纳路径。

技术筑基:从“不可用”到“可用”的突破

比特币支付场景的扩展,首先依赖底层技术的革新。闪电网络作为比特币二层协议,通过链下交易通道实现了支付效率的质变——2025年数据显示,其节点数量同比增长200%,通道容量突破5万BTC,单笔手续费可低至0.001美元,吞吐量达数千TPS,解决了比特币主链“慢且贵”的痛点,为零售支付铺平道路。

同时,跨链与原子交换技术打破了单一链的局限。Bitstamp等交易所已支持比特币与莱特币、狗狗币等资产的无缝结算,用户无需通过法币中介即可完成跨链支付,进一步扩大了生态覆盖范围。这些技术进步使比特币从“价值存储”向“支付工具”的转型具备了可行性。

落地加速:从“试点”到“规模应用”的跨越

当前比特币支付场景已在多领域取得实质性进展:

跨境支付成为突破口。墨西哥金融科技公司Bitso与美国Strike合作,利用闪电网络实现墨美元实时结算,手续费较传统SWIFT系统降低90%。麦肯锡2025年7月报告显示,比特币链上跨境交易占比已从2023年的12%升至28%,日均交易额达4.2亿美元,尤其在新兴市场的跨境汇款中占据优势。

零售消费场景逐步渗透。萨尔瓦多、尼日利亚等国超3万家商户已接受比特币支付,星巴克、麦当劳等国际品牌通过Flexa网络在北美试点加密支付。CoinMetrics调研显示,Z世代用户中18%持有比特币用于日常消费,集中在餐饮、数字内容等高频小额场景,反映出年轻群体对新型支付方式的接受度提升。

政策与机构态度转向积极。美国《GENIUS Act》草案提议建立10万BTC国家战略储备,强化其支付结算资产地位;欧盟MiCA法规则通过反洗钱“旅行规则”(即交易所与银行间KYC数据共享要求)推动比特币支付合规化。这些信号表明,比特币正从“边缘资产”向“受监管支付工具”转变。

大众接纳的三道“关卡”

尽管进展显著,比特币支付仍面临三大核心挑战:

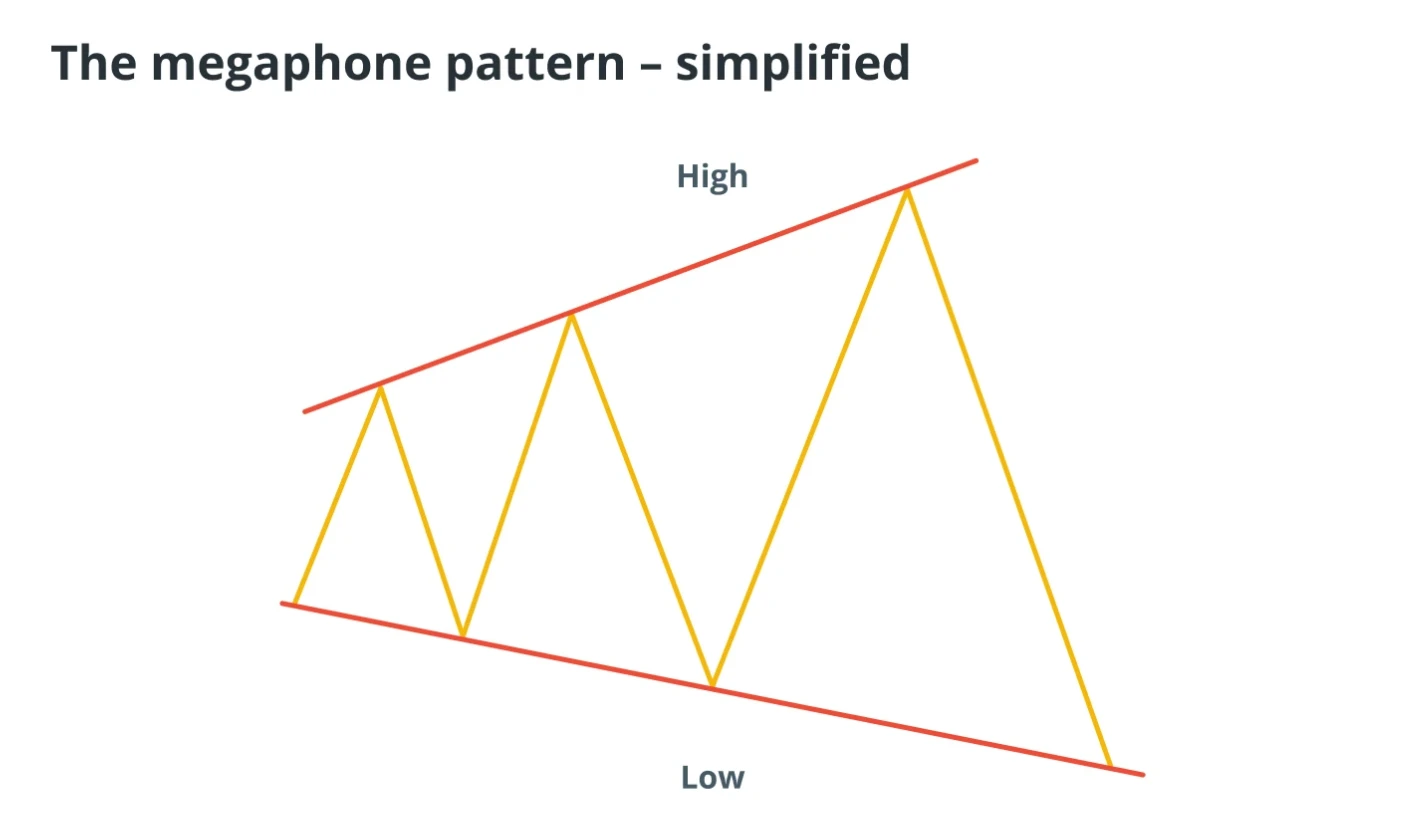

价格波动抑制商户与用户意愿。2025年Q2比特币年化波动率仍达40%,商户难以定价、用户担心支付后资产缩水。目前解决方案包括BitPay等支付网关提供“即时法币结算”(自动将比特币兑换为当地货币),以及探索锚定黄金或国债的比特币衍生稳定币(如tBTC),但普及度仍有限。

全球监管政策“冰火两重天”。东南亚(泰国、菲律宾)开放加密支付牌照,简化合规流程;中国则持续打击交易,印度对加密支付征收1%预扣税,区域市场分化严重。监管不确定性成为跨国企业接纳比特币支付的主要顾虑。

用户体验与基础设施仍有短板。非托管钱包用户虽超5000万,但仅12%用户理解私钥管理风险,操作门槛较高;拉丁美洲比特币ATM达2.1万台,而非洲仅不足500台,基础设施覆盖失衡制约下沉市场渗透。

转折点是否临近?未来趋势前瞻

从技术与市场信号看,比特币支付或正接近价值认知转折点:

技术突破将持续优化体验。Taproot升级深化后,智能合约隐私性提升,小额支付通道可自动续约,降低用户操作门槛;巴哈马央行试点“沙美元”与比特币侧链交互,则探索出法定货币与加密货币融合的支付新模式,或成为未来主流方向。

机构入场与地缘政治催化市场拐点。贝莱德、ARK Invest联合提议的“比特币支付ETF”计划2026年Q1上线,若获批或带来超100亿美元增量资金;而俄罗斯、伊朗等受制裁国家若扩大比特币在能源贸易中的结算应用,可能加速全球支付体系重构,推动更多国家将比特币纳入支付选项。

总结:站在认知转变的“临界点”

比特币支付场景已从技术验证阶段迈入规模化落地初期,闪电网络解决了效率问题,政策与机构态度转向提供了合规基础,但价格波动、监管分化与用户体验仍是待解难题。未来1-2年,若机构资金持续入场、技术优化降低使用门槛、地缘政治推动跨境结算需求上升,比特币支付或将完成从“小众选择”到“大众工具”的认知跨越。对于用户与商户而言,密切关注技术迭代与监管动态,将是把握这一转折点的关键。