比特币在经历价格新高后,其发展并非坦途,2025年正面临技术、能源、监管、市场及竞争等多维度瓶颈。这些挑战不仅制约其从“数字黄金”向更广泛应用场景的突破,也考验着其在加密货币生态中的核心地位。

技术可扩展性:支付愿景的“阿喀琉斯之踵”

比特币网络的技术瓶颈集中体现在交易处理能力与费用稳定性上。当前其平均每秒仅能处理7笔交易(TPS),受限于1MB区块容量设计,这一数据远低于传统支付网络如Visa(24,000 TPS),甚至不及以太坊(30 TPS)。尽管闪电网络等二层解决方案试图缓解这一问题,但其节点数量(1.8万个)和通道流动性($5.2亿)仍不足以支撑大规模商业应用,小额支付场景因费用波动(平均$5-$15,拥堵时超$50)难以落地。这种技术局限性使得比特币长期被困在“价值存储”的叙事中,支付革命的愿景渐行渐远。

能源消耗:环保争议下的生存压力

比特币的工作量证明(PoW)机制带来了显著的能源消耗问题。2025年数据显示,单笔交易能耗相当于美国家庭3日用电量,全网年耗电量超1.2亿兆瓦时,占全球总用电量的0.6%。尽管部分矿场转向挪威、加拿大等地的水电、风电资源,但化石燃料依赖度仍达45%,这直接引发了ESG投资的排斥。监管层面,欧盟《数字金融一揽子法案》要求交易所披露资产碳足迹,美国SEC推动“绿色挖矿”认证,合规成本上升导致中小矿工加速退出,进一步加剧了算力集中化风险。

监管碎片化:全球化与本土化的政策博弈

全球监管政策的差异给比特币发展带来了不确定性。美国虽推动《GENIUS法案》将比特币ETF纳入养老金体系,却要求交易所强化KYC/AML规则,合规成本上升30%;中国维持加密货币禁令,欧盟实施严格反洗钱审查,而东南亚国家(如泰国、新加坡)则采取开放政策。这种“一地一策”的监管格局,使得企业跨境运营面临复杂合规挑战,阻碍了比特币生态的全球化协同发展。

市场波动性与机构化双刃剑

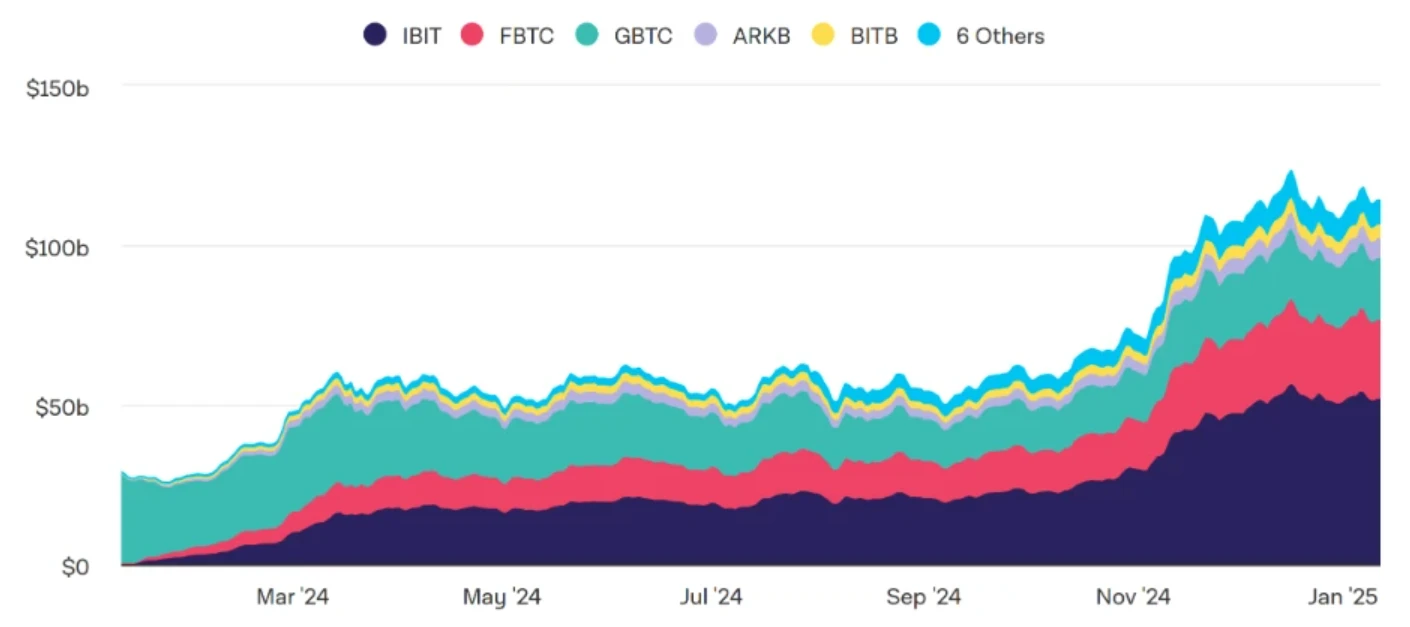

比特币的高波动性仍是其广泛应用的主要障碍。2025年其年度波动率维持在50%-70%,受美联储利率政策(联邦基金利率4.5%-4.75%)、地缘政治(中东冲突)及ETF资金流动影响显著。例如,2025年Q2因美联储暂停加息,现货ETF单周流入$12亿,导致价格单日波动超15%。更值得注意的是,机构持仓的集中化带来系统性风险——贝莱德、富达等机构持有比特币总量的23%,其抛售决策可能引发市场踩踏,如灰度GBTC信托2025年Q1减持5万枚,直接导致价格短期下跌12%。

替代性资产的“分流效应”

比特币正面临来自两类资产的竞争压力:一是央行数字货币(CBDC),欧元区数字欧元试点覆盖10国,中国数字人民币交易额突破GDP的3%,削弱了比特币“去中心化价值存储”的叙事;二是细分赛道山寨币,Solana凭借高性能抢占DeFi市场,Monero以隐私支付为卖点分流用户,导致比特币市值占比从2020年的60%降至2025年的42%,生态主导地位受到挑战。

突破路径:技术创新与政策协同的双重命题

要突破当前瓶颈,比特币需在技术与政策层面双管齐下:

- Layer2技术普及:加速闪电网络商户覆盖,提升节点数量与通道容量,探索跨链原子交换以扩展应用场景;

- 绿色挖矿认证:建立全球统一的PoW碳中和标准,推动矿场与可再生能源项目绑定,缓解ESG压力;

- 监管沙盒试点:联合G20国家设立跨境加密监管沙盒,平衡反洗钱合规与创新需求;

- 机构级风险管理工具:开发比特币波动率期货、保险产品,降低企业持仓风险,稳定市场预期。

总结与展望

比特币在2025年的发展瓶颈本质上是“创新与约束”的博弈——技术上需突破可扩展性天花板,生态上需应对环保与监管压力,市场上需平衡波动性与机构化风险。若能通过Layer2技术实现支付场景落地、建立绿色挖矿共识,并推动全球监管协同,比特币有望从“数字黄金”向“价值互联网基础设施”升级;反之,若瓶颈持续存在,其可能长期局限于小众投资领域,错失支付革命的历史机遇。比特币的下一个“新高”,或将取决于能否在技术创新与政策适应中找到平衡点。