引言

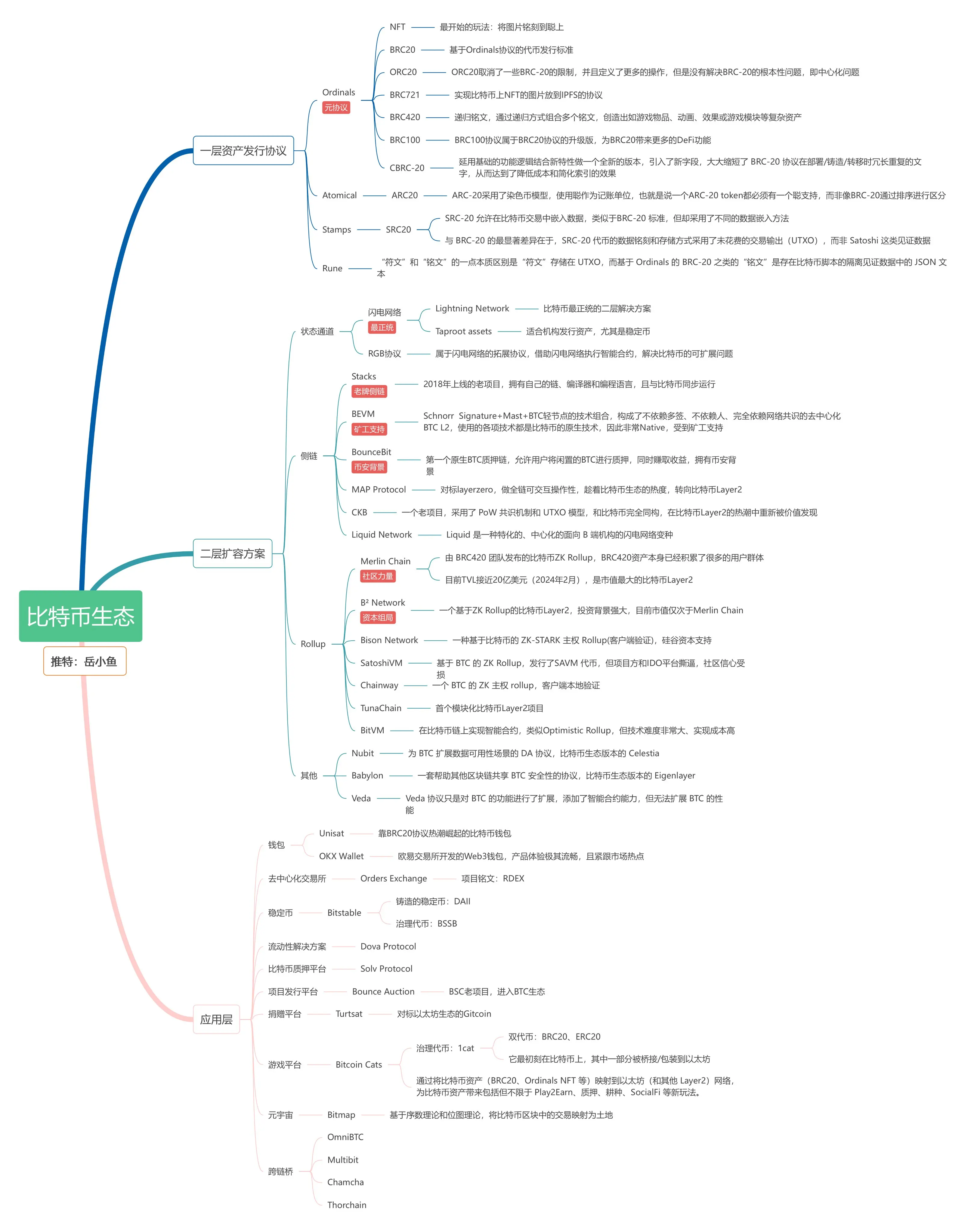

比特币生态正经历自创世以来最深刻的技术转型——从单一价值存储网络向可编程基础设施的跨越。过去12个月,Layer 2解决方案、元协议(Meta-protocol)及铭文技术的爆发,推动其在扩容与功能扩展上取得阶段性突破。然而,生态碎片化、信任假设堆叠及开发效率瓶颈等深层矛盾同步凸显。本文将从技术架构演进、社区治理博弈及协议经济学三个维度,拆解当前生态的结构性挑战,分析核心技术路线的范式转变,并基于第一性原理预测未来三年的演进路径。

一、生态现状:繁荣表象下的技术瓶颈

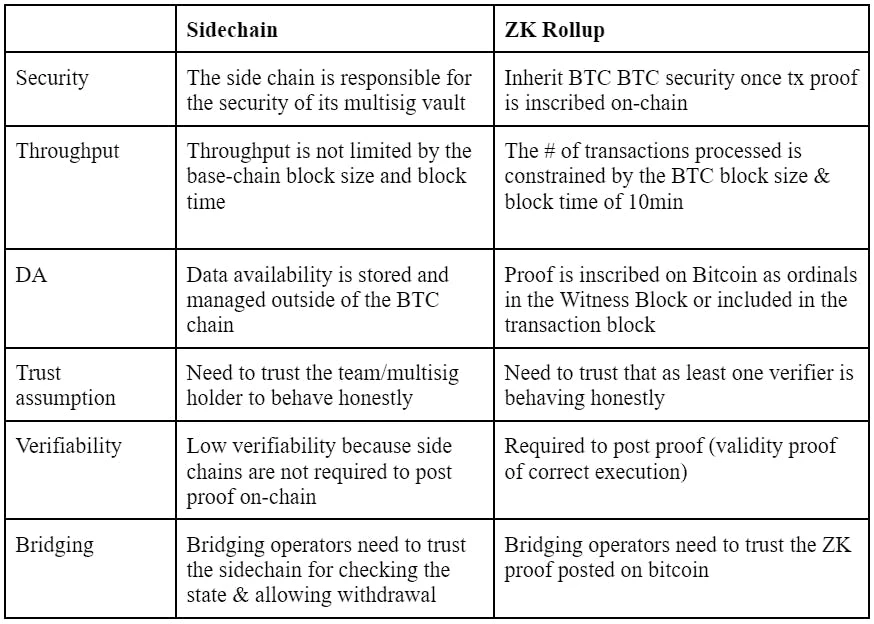

1. L2与侧链竞争:从安全锚定到流量内卷

当前超过25个EVM兼容L2及侧链项目陷入同质化竞争,竞争焦点已从“是否继承BTC主链安全性”转向空投博弈与流动性虹吸。以亚洲市场为例,部分L2项目通过设计“交易挖矿+邀请返利”的复杂空投机制短期吸引用户,而西方项目则更依赖灰度等机构背书获取流动性。这种转向虽推高生态日活至30万+,但其价值主张的模糊性逐渐显现——多数项目既未突破BTC脚本语言的可编程性限制,也未构建差异化应用场景,本质上成为投机资金的过渡性载体。

2. 三重碎片化困境:流动性、协议与基础设施的割裂

流动性碎片化最为突出:BRC-20、Runes、Ordinals等元协议并行发展,导致同类资产分散在不同标准中。以 Ordinals 铭文与 BRC-20 代币为例,跨协议交易需通过中心化交易所中转,用户摩擦成本较单一标准环境增加3-5倍。

协议层碎片化加剧开发负担:目前至少5种主流元协议各自要求独立索引器支持,如BestInSlots为BRC-20提供状态解析API,而Runes需依赖RuneScribe等专用工具。这些索引器作为“链下状态计算器”,其中心化部署模式与比特币去中心化理念存在根本冲突——2024年Q2曾出现索引器同步延迟导致BRC-20代币转账异常的安全事件。

基础设施碎片化形成“链上孤岛”:各L2与侧链独立构建节点网络,缺乏统一的跨层通信标准。以Liquid侧链与Stacks L2为例,资产跨链需通过各自的多重签名网关,不仅增加信任假设,还导致跨层交易确认时间长达30分钟以上。

3. BitVM的理想与现实:技术可行性与经济模型的双重约束

BitVM作为基于乐观Rollup思想的创新方案,试图通过链上逻辑门验证实现L2与L1的无需信任锚定,但其落地面临两大核心挑战。技术层面,实现百万级逻辑门的链上验证需消耗大量区块空间——单次验证约200-300 vBytes,按比特币10分钟出块间隔计算,全网每日仅能支撑约5000次验证,难以满足高频交易需求。经济模型层面,运营商需质押与桥接资产等额的BTC(如桥接10 BTC需额外锁定10 BTC作为保证金),这种“1:1质押”模式资本效率极低,导致当前测试网项目TVL普遍不足100 BTC。社区协调问题进一步延缓开发进度,原计划2025年Q1的主网部署已推迟至2026年,这使得依赖其信任模型的L2项目长期处于中心化多重签名控制状态。

4. 信任假设的千层饼:从侧链到元协议的风险传导链

侧链本质是“中心化托管链”:以Polygon Bitcoin为例,其资产挂钩依赖由11个验证者组成的多重签名委员会,该模式较BTC主链增加至少7个信任节点。ZK Rollups虽通过零知识证明减少信任假设,但序列器(Sequencer)的中心化问题未解——2024年某ZK Rollup项目因序列器宕机导致3小时交易停滞。

元协议存在“索引器单点风险”:BRC-20等代币标准通过索引器将UTXO模型转换为账户模型,若索引器作恶或数据同步错误,将直接导致链上状态计算偏差。DLC(Discreet Log Contracts)合约则受限于外部预言机可靠性,2023年曾发生预言机喂价错误导致合约执行异常的案例。

5. 风投逻辑转向:从质疑到谨慎布局的认知重构

西半球风投对比特币L2的态度已从2023年的全面质疑转向选择性投入,核心逻辑基于三点价值判断:其一,可编程性探索是应对以太坊竞争的必然路径,即使当前方案非最优,技术试验本身具有战略价值;其二,机构对BTC收益产品的需求迫切,L2是突破主链功能限制的唯一可行路径;其三,优质L2若能实现最小信任假设,可能成为BTC生态的“信任护城河”,抵御其他公链的用户侵蚀。数据显示,2024年Q1比特币生态风投额达12亿美元,其中70%流向L2基础设施项目。

6. 区块空间的功能扩展:从支付媒介到数据载体

见证区块与交易区块的非支付用途占比已从2023年的15%升至2024年的40%,典型场景包括:通过OP_RETURN脚本存储哈希值实现奢侈品溯源(如Chanel的区块链认证系统)、版权登记(美国版权局试点项目)等永久存证应用;Ordinals协议将聪(satoshis)转化为NFT载体,2024年铭文交易额突破30亿美元,推动比特币向数字资产平台演进。这种转变倒逼社区重新思考区块空间的定价机制——当前按字节收费的模式已难以匹配数据存证与金融交易的差异化需求。

二、思维范式演变:从保守主义到渐进创新的共识重构

1. 三大核心共识的强化

趋势不可逆性已成社区共识:比特币从“数字黄金”向“可编程资产链”的转型,是技术演进与市场需求共同驱动的结果。元协议与L2的爆发(2024年生态TVL突破80亿美元)印证了这一趋势的必然性,而非短期炒作。

安全优先原则仍是底线:任何扩容方案必须以不牺牲BTC主链安全性为前提,这体现在社区对BitVM的严格审查——即使开发进度滞后,也未降低安全标准。

开发者生态的决定性作用逐渐凸显:尽管当前比特币开发者数量仅为以太坊的1/5,但社区已意识到,构建可持续的开发者激励模型(如区块空间收费分成、协议层代币激励)是生态繁荣的关键。Stacks的Clarity语言开发者补贴计划已初见成效,2024年开发者增长达120%。

2. 路线之争:原生生态vs.xVM兼容的权衡

原生派主张基于比特币脚本语言(如Script、SCrypt)构建专属生态,避免引入EVM等外部虚拟机带来的复杂性风险,代表项目如Stacks——其Clarity语言通过形式化验证确保智能合约安全性,但开发门槛较高。兼容派则认为EVM兼容可降低开发门槛,快速复用以太坊生态资源,代表项目如EthBitcoin——通过WASM虚拟机实现EVM字节码转换,开发效率提升3-5倍,但可能引入未知安全漏洞。

当前两派尚未形成共识,核心矛盾在于“安全简洁”与“开发效率”的权衡:原生方案更符合比特币设计哲学,但生态建设周期长;兼容方案短期提升活性,却可能偏离“最小化设计”原则。这种分歧本质上是区块链“不可能三角”在比特币生态的具体体现。

3. 价值定位转变:从资本效率到可编程性的优先级调整

早期观点认为比特币应聚焦资本效率提升(如质押、借贷),但2024年区块空间需求激增(峰值手续费达40美元/笔)表明,市场对可编程性的需求已超越单纯的金融工具创新。这一转变促使社区重新审视比特币的定位:其不仅是价值存储工具,更可能成为承载复杂经济活动的底层平台。OP_CAT(BIP-347)等提案的推进正是这一认知的直接体现——通过引入条件逻辑与循环语句,为主链原生DeFi应用奠定基础。

三、未来三年:技术突破与生态重构的临界点

1. 关键趋势预测

L2格局将高度集中:预计每种技术路线(EVM、ZK Rollup、元协议)最终仅剩1-2个头部项目。EVM赛道可能由Botanix主导(其跨链消息协议已实现与以太坊的原子交易),ZK Rollup领域BitcoinOS有望胜出(零知识证明压缩率达1:100),元协议则可能统一至BRC-2.0标准(支持跨协议资产互操作)。其余项目将因流动性枯竭逐步退出市场。

信任最小化成为资金流向核心指标:2024-2025年的安全事件将推动用户资金向信任假设最少的L2迁移。纯ZK Rollup方案可能超越乐观Rollup成为主流,因其仅需信任密码学而非第三方。

BitVM替代方案加速涌现:开发者可能转向基于TSS(门限签名技术)的无需信任桥接方案,如Fedi的2-of-2多方计算模型,可将质押要求降至10%,大幅提升资本效率。

原生DeFi迎来爆发期:随着OP_CAT(BIP-347)落地,比特币主链将支持条件逻辑与循环语句,有望支撑去中心化交易所、衍生品协议等复杂应用。保守估计,2026年比特币DeFi锁仓量可能突破500亿美元,接近当前以太坊水平。

统一代币标准呼之欲出:结合Arch无桥基础层方案与Wormhole BTC跨链协议,比特币可能推出类似ERC-20的原生代币标准(暂称BTC-20),打通L2与主链资产流通,终结当前多标准并行的混乱局面。

2. 战略空白领域与技术机会

无桥接基础层应用值得关注:聚焦低速高价值场景(如稳定币发行、机构借贷),通过OP_CAT在主链实现可编程性,避免L2桥接风险。Hodlnaut已尝试基于主链脚本构建借贷协议,其抵押率动态调整逻辑通过Script实现,虽功能简单但安全性与主链等同。

跨L2状态编排是碎片化解决方案:Auran等项目试图通过统一API层整合不同L2的流动性与功能,核心挑战在于跨链原子交易实现与状态一致性维护。其提出的“状态预言机”模型——通过多个L2节点交叉验证状态,可能成为行业标准。

BTC流动性外溢效应将显现:通过Nomad BTC等跨链消息协议,比特币流动性有望引入Solana、Avalanche等公链,捕获其他生态的DeFi收益。当前Solana上BTC锚定资产发行量已达2万枚,年增长率超300%。

机构级链上收益产品加速合规化:基于STX协议的BTC质押收益方案已获美国SEC合规认可,未来可能衍生出ETF挂钩、指数基金等复杂产品。富达投资已试点基于Stacks的BTC质押服务,年化收益约3.2%。

流动性质押创新提升资本效率:借鉴以太坊LST(Liquid Staking Token)模式,BTC-on-BTC质押衍生品(如L-BTC)可能成为主流。通过将质押BTC拆分为流动性代币与质押凭证,在保持安全性的同时提升资本利用率,当前测试网项目Lido BTC已实现1:0.95的流动性兑换比例。

总结:在矛盾中寻找确定性

比特币生态正站在“传统坚守”与“创新突破”的十字路口:一方面,需捍卫去中心化与安全性的核心价值;另一方面,必须通过Layer 2与元协议突破功能边界。未来三年,能够平衡安全、效率与创新的项目将主导生态格局。比特币能否真正实现“可编程通用链”的愿景,取决于两大关键突破:无需信任的跨层互操作性协议落地,以及可持续的开发者生态激励模型建立。对于技术研究者而言,在碎片化的当下识别“真需求”与“伪创新”——如区分基于UTXO扩展的原生创新与简单复制以太坊的同质化方案——将成为把握生态机遇的核心能力。从技术演进的长周期看,比特币的每一次争议与突破,都在重新定义区块链技术的可能性边界。