比特币网络作为区块链技术的基石,其脚本系统的局限性长期制约着智能合约功能的拓展。近年来,Alkanes、Ordinals等协议的涌现,通过创新性技术路径为比特币注入智能合约能力,引发开发者社区广泛关注。本文将从技术底层视角,解析这些协议如何在UTXO模型框架下实现复杂逻辑,探讨WASM虚拟机集成带来的性能提升,以及跨链互操作中的关键挑战,为协议研究者提供系统性技术参考。

一、协议架构:UTXO模型下的智能合约实现路径

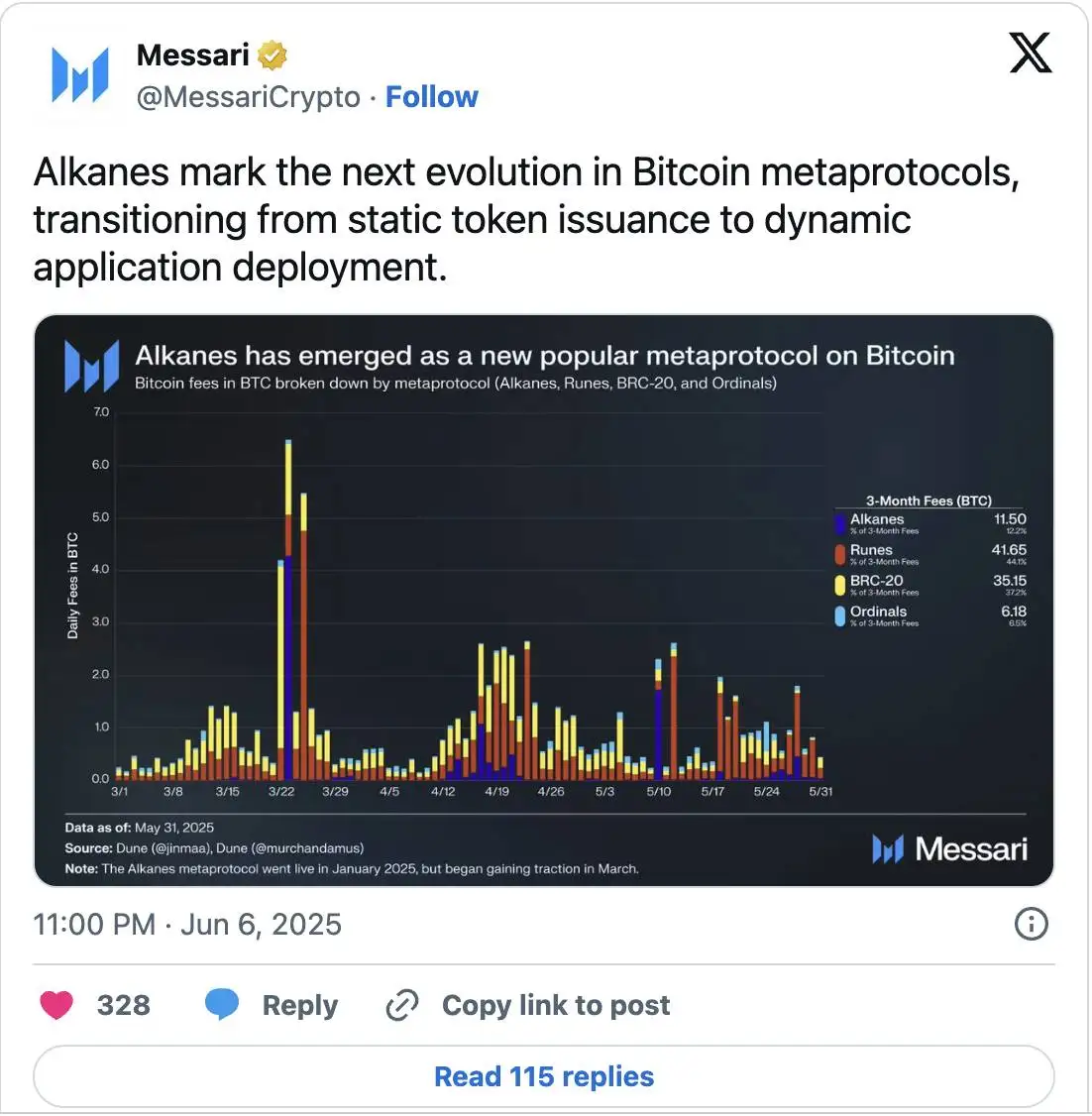

比特币原生脚本系统(Script)以其简洁性保障了安全性,但缺乏图灵完备性,难以支持复杂合约逻辑。Alkanes协议通过“交易见证脚本扩展”机制,在保持UTXO模型核心特性的前提下,引入模块化合约组件。其设计采用“主链锚定+侧链执行”架构,主链负责资产确权,侧链通过SPV证明与主链同步状态,实现计算资源的灵活扩展。相比之下,Ordinals协议则聚焦于UTXO的铭文(Inscription)功能,将合约逻辑编码为JSON格式数据嵌入交易输出,通过递归解析实现简单的条件执行,但其脚本复杂度受限于区块大小与验证效率。

二、技术参数解析:WASM虚拟机与多重签名机制的集成

性能优化是比特币智能合约协议的核心挑战。Alkanes协议选择WebAssembly(WASM)作为合约执行环境,主要考虑其跨平台兼容性与接近原生的执行效率。测试数据显示,WASM虚拟机在比特币侧链中的指令执行速度较传统Script提升约300%,但需解决虚拟机安全沙箱与主链共识机制的协同问题——当前方案通过“预编译合约+权限控制列表”限制危险操作,仍面临代码审计成本高的挑战。

多重签名机制在资产安全中扮演关键角色。Alkanes采用2-of-3阈值签名方案,结合Schnorr签名的线性特性,将签名验证复杂度从O(n)降至O(1),显著提升了多签交易的验证效率。而Ordinals协议由于依赖原生交易结构,多签实现仍需通过OP_CHECKMULTISIG opcode,存在栈操作限制与验证延迟问题,在高并发场景下可能成为性能瓶颈。

三、生态兼容性与风险挑战

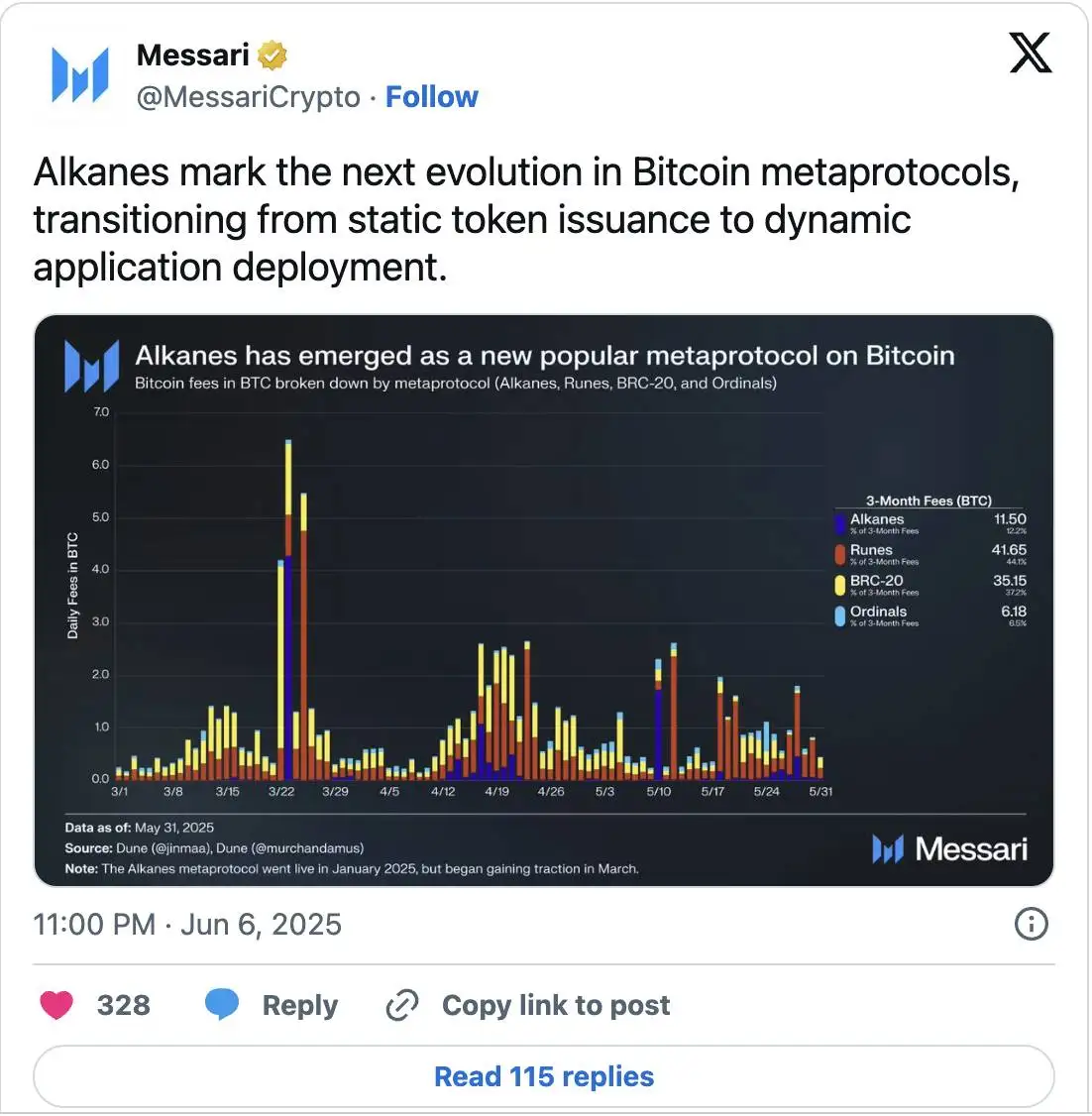

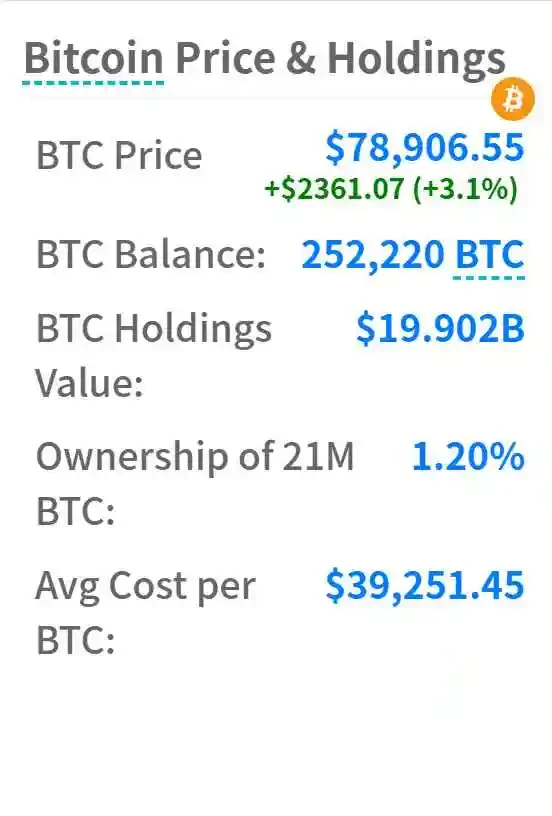

协议生态的协同发展决定其长期生命力。Alkanes通过“跨链资产桥接协议”实现与以太坊ERC-20资产的双向流通,采用哈希时间锁定合约(HTLC)确保原子性,但其跨链验证依赖第三方预言机,引入了信任假设。Ordinals则依托比特币主链的安全性,与现有钱包、交易所的兼容性较好,但铭文数据的存储占用主链区块空间,可能加剧网络拥堵,2023年11月的铭文热潮曾导致比特币平均区块大小从1.2MB飙升至2.8MB,交易费上涨近5倍。

潜在风险不容忽视。技术层面,WASM虚拟机的即时编译(JIT)机制可能引入未知漏洞;经济层面,侧链代币的价值捕获模型尚未经过市场验证;治理层面,协议升级缺乏去中心化决策机制,可能引发社区分歧。这些因素均需开发者在协议设计与应用部署中审慎评估。