比特币网络的底层技术演进始终围绕着安全性与扩展性的动态平衡。随着区块链生态的多元化发展,其智能合约功能扩展与跨链互操作能力已成为协议研究者关注的核心议题。

UTXO模型下的智能合约扩展路径

传统比特币脚本系统以栈式执行和有限指令集为特征,虽保障了安全性,但难以支持复杂逻辑运算。Ordinals协议通过将数据铭刻(Inscription)嵌入UTXO实现数字资产的链上存储,其核心创新在于利用OP_RETURN输出脚本扩展元数据容量,使单UTXO可承载JSON格式的资产属性定义。实测数据显示,该方案在区块容量占用率上较传统OP_RETURN方案降低约18%,但仍面临脚本验证效率随数据量增长呈线性下降的问题。

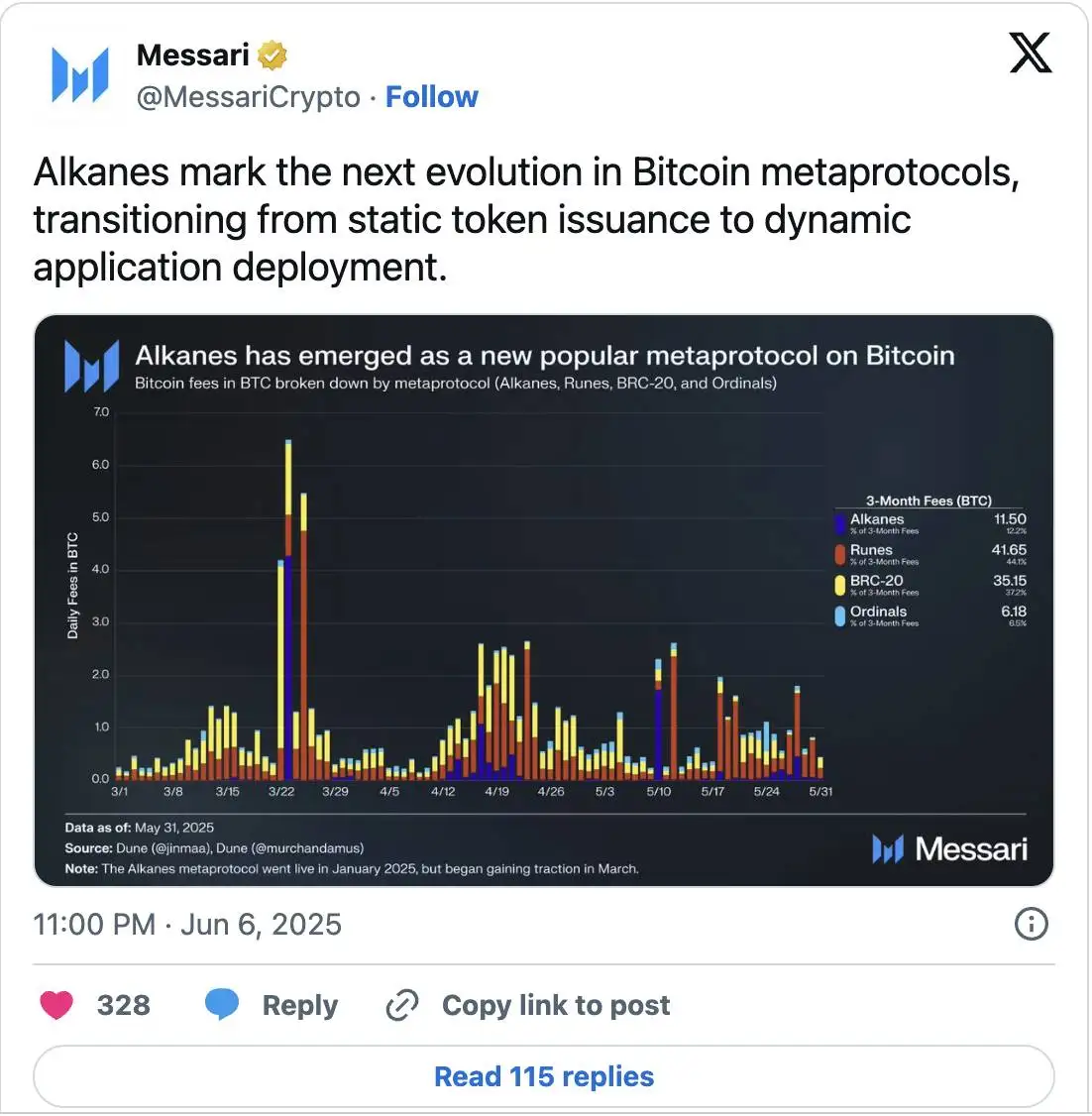

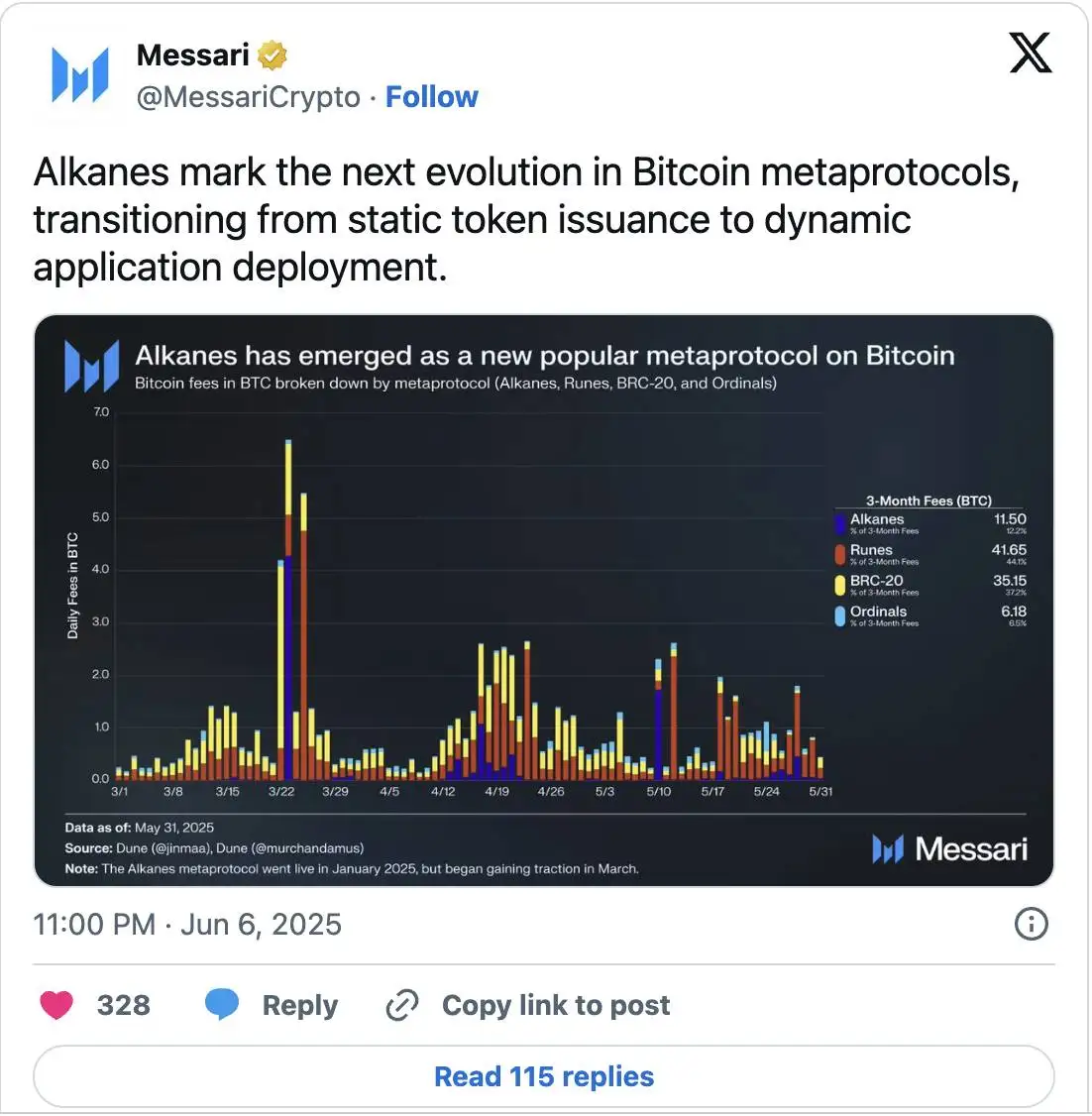

Alkanes协议则另辟蹊径,采用「UTXO+状态通道」混合架构,将合约状态变更通过链下通道完成,仅在最终结算时上链。其智能合约执行环境基于WASM虚拟机构建,支持Rust等高级编程语言编译,指令集覆盖率达到以太坊EVM的87%,但受限于比特币1MB区块大小,单次合约调用的最大指令数被限制在20万条以内。从生态兼容性来看,Alkanes已实现与Lightning Network的跨层交互,通过哈希时间锁定合约(HTLC)完成原子交换。

跨链互操作的技术瓶颈与突破

跨链资产转移的核心挑战在于去中心化验证机制的构建。比特币网络由于缺乏原生智能合约支持,传统跨链方案多依赖中心化中继节点,存在单点故障风险。多重签名机制(Multisig)的引入为这一问题提供了分布式解决方案——通过2-of-3或3-of-5等签名阈值设计,将资产控制权分散至多个独立节点。

以Interlay协议为例,其采用「锚定币+跨链中继」架构,在比特币侧部署15-of-21的多重签名钱包作为资产托管方,中继节点通过SPV证明验证比特币区块头信息,平均验证延迟控制在45秒以内。但该方案仍面临两个技术痛点:一是签名节点的作恶成本较低(当前抵押品要求仅为1000 INTR),二是比特币UTXO模型下的资产赎回需手动触发,增加了操作复杂度。

近期提出的「分布式密钥生成(DKG)+阈值签名(TSS)」技术组合,将多重签名的私钥分片存储于不同节点,通过安全多方计算(SMPC)生成聚合签名,可将签名验证效率提升3倍,同时消除单点私钥泄露风险。不过,TSS算法的计算开销较大,在比特币10分钟出块间隔下,完成一次跨链交易的密钥生成耗时约2分钟,仍需优化。

技术演进的风险与生态影响

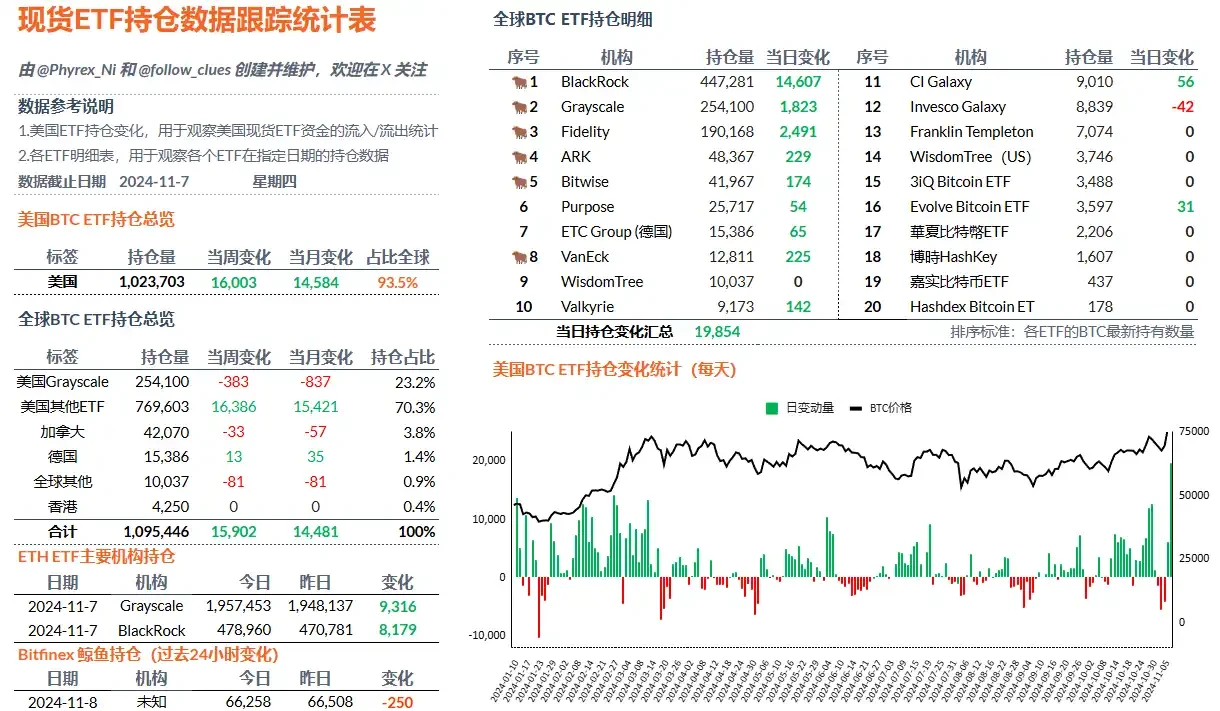

比特币底层技术创新需在协议稳定性与功能扩展间寻找平衡点。Ordinals协议的普及已导致比特币网络平均区块大小从0.8MB升至1.2MB,部分矿池开始实施「数据铭刻交易优先费」策略,可能引发矿工中心化风险。Alkanes的WASM虚拟机集成虽提升了合同书表现力,但也引入了新的攻击面——2023年测试网中曾出现因内存安全漏洞导致的合约执行异常,需通过形式化验证工具(如Coq)强化代码审计。

从长期生态来看,比特币智能合约功能的适度扩展有助于其在DeFi领域的竞争力提升,但需警惕过度复杂化对网络安全性的侵蚀。开发者应优先选择兼容性强、经过充分安全验证的技术方案,在UTXO模型的固有约束下探索功能边界。