2025年,全球数字资产市场正迎来结构性变革——监管框架的持续迭代与机构资本的加速涌入,推动加密资产从边缘投资品类向主流配置选项演进。对于主权财富基金而言,如何在FATF国际监管准则下,重新评估比特币的战略储备价值,成为平衡国家资产负债表稳定性与收益性的关键命题。本文将从国家资产负债表健康度与企业战略储备多元化双重视角,结合主流金融市场接纳趋势、监管政策动态及机构持仓实践,剖析合规框架下的比特币配置逻辑,为决策者提供兼具理论支撑与实操价值的参考。

一、主流金融市场的接纳进程:从试探到基建布局

1.1 纳斯达克的标杆性动作

自2025年,其已推出比特币期货合约(BLX Futures)、以太坊指数基金(ELX ETF),并与7家头部加密交易所达成监管技术合作,为机构投资者提供全流程交易监控与清算服务。这一系列动作标志着主流金融市场已从概念探索阶段,迈入基础设施搭建的关键期,为比特币纳入传统资产配置体系打通了合规化路径。正如纳斯达克CEO阿德娜·弗里德曼在2025年达沃斯论坛上所言,交易所正探索股票通证化,而比特币未来或成为这类资产的底层锚定物。

1.2 区域交易所的差异化路径

不同市场的交易所呈现出鲜明的策略分野。港交所虽对区块链企业上市仍持谨慎态度(例如2023年婉拒某矿机厂商IPO申请),但在技术应用层面动作频频:2024年推出基于区块链的数字港元结算系统以提升跨境交易效率,并计划于2025年二季度启动加密货币ETF沙盒试点。这种技术先行、资产滞后的节奏,折射出亚洲金融中心在合规与创新间寻求平衡的考量。

反观内地市场,上交所、深交所则聚焦无币区块链技术落地,2025年联合发布《区块链技术在证券存管中的应用白皮书》,但对加密资产交易仍保持从严监管态势。这种拥抱技术、隔离资产的政策导向,本质上是对国家资产负债表风险的严格防控。

二、监管框架下的合规性挑战:规则适配与成本权衡

2.1 FATF新规下的主权基金操作逻辑

FATF于2024年更新的《加密资产旅行规则》,对主权基金的比特币配置提出明确要求:需建立全流程交易溯源系统,并嵌入反洗钱(AML)与反恐融资(CFT)合规流程。新加坡政府投资公司(GIC)的实践颇具代表性——其2025年年度报告显示,已通过子基金结构实现比特币配置的合规隔离,采用托管账户+智能合约模式确保交易透明,精准满足FATF关于受益所有权穿透的监管红线。

2.2 巴塞尔协议III的风险权重压力

根据巴塞尔银行监管委员会2025年咨询文件,比特币等加密资产将被归类为高风险资产,适用1250%的风险权重。这一规则直接影响主权基金的配置决策:挪威主权财富基金(GPFG)的测算模型显示,当比特币配置比例超过1.5%时,组合整体风险加权资产将上升8个基点,需通过增持低风险国债进行对冲,这无疑增加了配置的隐性成本。

三、机构配置逻辑演变:从边缘避险到战略选项

3.1 企业储备的范式迁移

MicroStrategy等上市公司推行的比特币国库券策略,已形成显著示范效应。截至2025年二季度,全球500强企业中12%将比特币纳入流动性储备,平均持仓占现金资产的3.7%。这种配置背后,是比特币数字黄金属性的认可——在全球央行持续扩表的背景下,2100万枚的固定发行量使其成为对抗法币贬值的战略选择。特斯拉2025年财报显示,比特币持仓公允价值变动对净利润的贡献率已达11%,凸显其作为战略弹性资产的财务价值。

3.2 主权基金的双目标平衡术

主权基金的配置需兼顾收益性与政策性双重诉求。从收益角度看,桥水基金2025年研究指出,比特币与传统资产的低相关性(60日滚动相关系数-0.12)可将组合夏普比率提升0.15,建议战略配置比例设定在2%-3%。而从政策维度,阿联酋穆巴达拉投资公司的做法颇具启发——将比特币纳入未来技术资产池,配置比例与人工智能、量子计算等前沿领域联动,既追求收益,也服务于国家产业战略布局。

四、主权基金的实操路径:分层配置与风险对冲

4.1 结构化配置方案

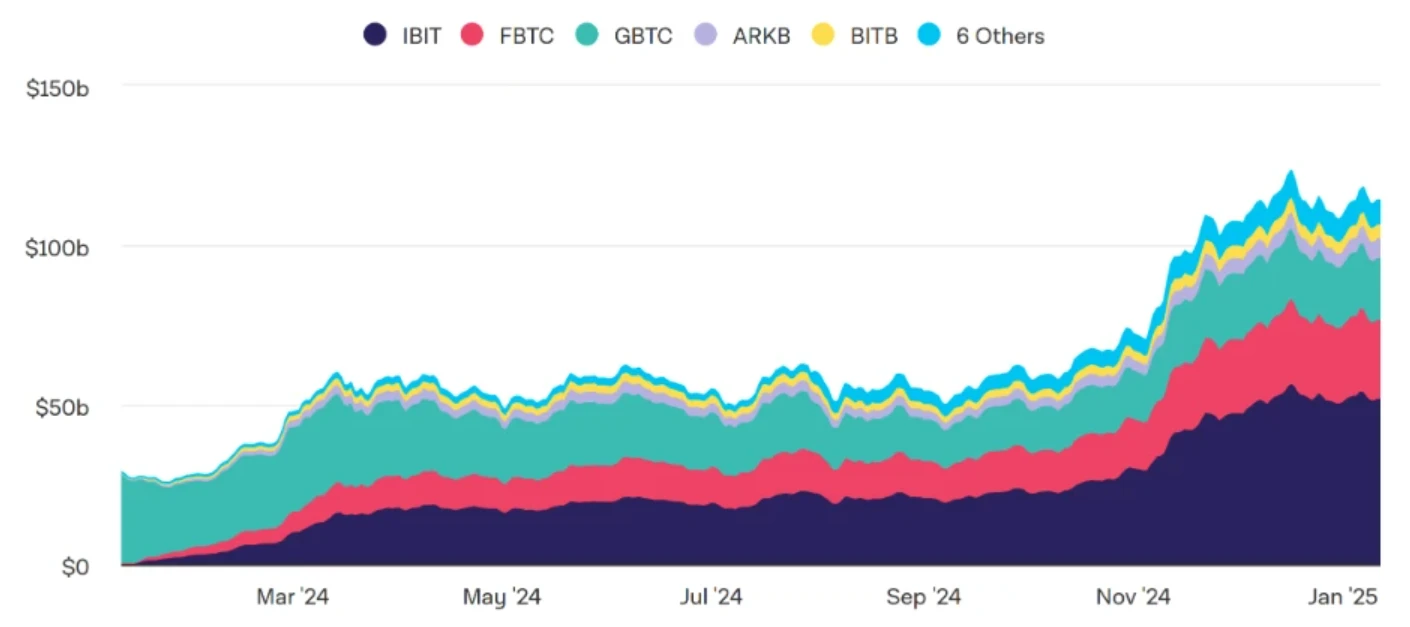

建议采用核心-卫星分层架构:核心层(70%)配置合规性高的比特币ETF(如ProShares BTC ETF),确保监管适配;卫星层(30%)通过专项基金参与早期区块链项目,捕捉行业成长红利。这种结构既能满足FATF监管要求,又可兼顾收益弹性。

地域分散同样关键。可在纳斯达克(合规优势)、瑞士SIX交易所(隐私保护)、香港(亚洲时区覆盖)等多市场布局,降低单一司法管辖区政策变动带来的风险。

4.2 期权工具的风险缓冲作用

运用「期权组合策略」可有效对冲价格波动:买入平值看跌期权(Delta=-0.5)覆盖下行风险,同时卖出虚值看涨期权(Delta=+0.3)抵消权利金成本,将比特币持仓的年化波动率控制在40%以内。新加坡GIC的实践表明,该策略能将最大回撤从历史极值-73%压缩至-35%,显著提升组合稳定性。

五、核心挑战:政策分化与技术瓶颈

5.1 监管逆全球化的隐忧

各国对加密资产的监管态度仍存显著分歧:美国SEC加强对证券型通证(STO)的审查,欧盟MiCA法案新增能源消耗披露要求,中国则维持全面禁止立场。这种政策碎片化可能催生比特币市场的多中心治理格局,推高主权基金跨境配置的合规成本与操作复杂度。

5.2 基础设施的承载能力考验

比特币网络每秒7笔的交易处理能力,难以满足机构级交易需求。尽管闪电网络节点数已突破4万个(2025年数据),但通道容量仅3900 BTC,流动性不足可能在极端行情下引发连锁清算风险,这仍是制约大规模配置的技术瓶颈。

结论与前瞻

比特币正逐步重塑全球资产配置版图,主权财富基金需构建宏观审慎+技术前瞻的配置体系:短期可通过ETF等标准化产品建立低风险敞口,中期关注监管科技(RegTech)与区块链基础设施的成熟度,长期则可将其视为数字时代的战略储备资产。建议推动跨部门监管协调,积极参与FATF等国际标准制定,并将比特币纳入国家资产负债表的或有资产科目开展压力测试。未来,随着央行数字货币(CBDC)与比特币互操作性的提升,二者有望形成官方货币-民间资产的二元互补体系,共同支撑数字经济时代的金融稳定。