引言

2025年,比特币正从加密市场的边缘资产逐步走入机构视野,成为国家与企业战略储备的新选项。在FATF全球监管框架深化与机构资本加速入场的背景下,其配置逻辑已超越单纯的投资属性,延伸至资产负债表管理与金融战略布局。本文将从企业储备与国家资产负债表双重视角,结合Strategy(前MicroStrategy)的增持案例,剖析合规框架下比特币配置的底层逻辑、风险边界及未来趋势,为机构投资者与决策者提供参考。

一、企业战略储备视角:Strategy增持比特币的微观逻辑

(一)最新增持动态与资金结构

2025年4月,Strategy已通过公开市场累计购入531,644枚比特币,占其总供应量的2.53%。这笔持仓的总成本(含交易费用)达359亿美元,平均购入单价为67,556美元/枚。最新一轮增持发生在4月7日至13日,公司以2.588亿美元购入3,459枚比特币,均价82,618美元/枚。资金来源于MSTR股票发行计划——该计划目前剩余可发行额度20.8亿美元,叠加STRK股票发行计划的209.7亿美元储备,显示企业仍具备持续融资能力。

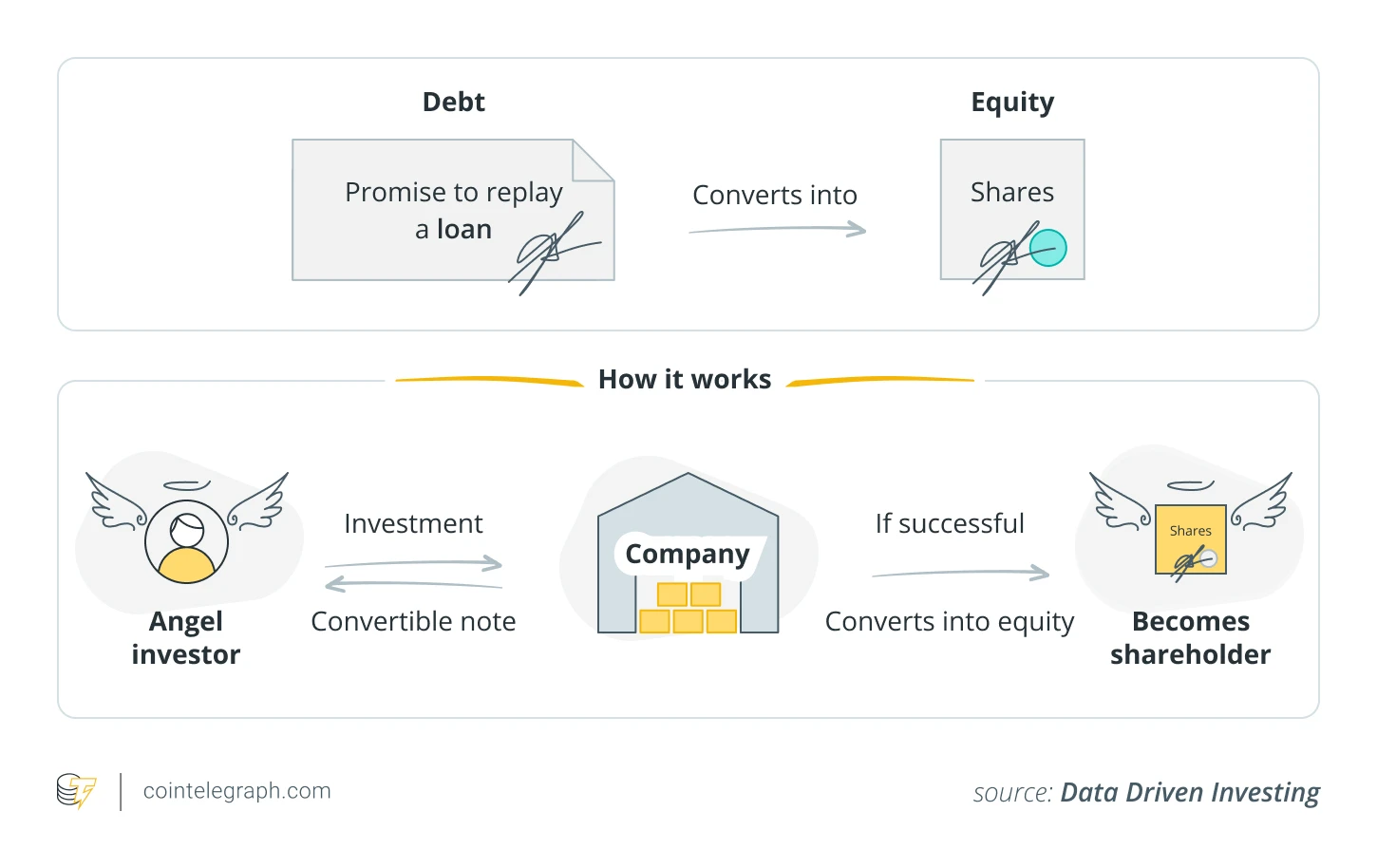

从财务策略看,Strategy正构建「股权融资-比特币储备-资产估值」的正向循环:通过发行股票募集美元资本,置换为比特币资产,再利用比特币市场溢价提升企业市值,形成低成本融资的信用支撑。这种模式高度依赖比特币价格的长期上行预期,本质是将企业资产负债表与比特币深度绑定,重构传统科技公司的估值逻辑。

(二)战略背景与风险敞口

Strategy升级后的「21/21计划」显示,其目标通过股权与固定收益证券融资420亿美元,打造全球最大的企业比特币储备池。这一战略背后隐含三重核心逻辑:

1. 对抗法币贬值:在全球央行扩表背景下,比特币作为「数字黄金」的价值存储属性被强化,企业试图通过储备非信用货币对冲美元购买力风险。

2. 技术护城河构建:成为比特币生态的核心节点,掌握区块链技术商业化的先发优势,例如参与闪电网络生态建设、开发企业级加密金融工具。

3. 估值范式创新:突破传统PE估值框架,以比特币储备量重构市场对企业资产价值的认知,吸引加密原生投资者群体。

然而,一季度财务报告显示,持仓未实现亏损已达59.1亿美元,反映比特币价格波动对企业利润表的直接冲击(当季比特币价格下跌12%)。尽管Bernstein分析师指出其杠杆率低于13%且债务到期日远至2028年,但比特币价格若跌破6万美元关键支撑位,可能触发质押股票的追加保证金风险,进而威胁企业资产负债表稳定性。

二、国家资产负债表视角:主权财富基金的配置考量

(一)合规框架下的准入门槛

FATF「旅行规则」与VASP监管框架要求比特币交易纳入反洗钱(AML)与反恐融资(CFT)体系,这给主权财富基金的配置行为带来双重现实约束:

1. 透明度要求:需披露比特币持仓的来源、交易对手方及托管安排,符合IMF《政府财政统计手册》关于外汇储备透明度的标准。

2. 风险权重认定:根据巴塞尔协议III,比特币作为未纳入监管的加密资产,风险权重可能被定为1250%——这一数字远高于传统外汇资产(如美元国债风险权重为0%),直接影响主权基金的资本使用效率。

香港即将实施的《稳定币条例》虽聚焦稳定币监管,但其「风险为本」的监管理念为比特币等加密资产提供了参考方向——主权基金若将比特币纳入战略储备,需建立覆盖交易、清算、托管的全流程合规体系,确保符合FATF国际标准。

(二)资产负债表重构的战略价值

从国家层面看,比特币配置可视为「去美元化」与金融科技竞争的双重战略工具:

- 负债端对冲:新兴市场国家通过增持比特币,降低对美元储备的依赖,缓解本币贬值压力。例如,某东南亚国家主权基金若配置2%比例的比特币,可在美元指数上涨时,通过比特币价格联动性(历史相关性0.35)部分对冲外汇储备缩水风险。

- 资产端创新:发达国家将比特币纳入战略储备,旨在抢占数字金融制高点。美国财政部研究显示,若将0.5%的外汇储备配置比特币,未来十年可提升投资组合夏普比率0.12,优化风险收益结构。

但配置悖论始终存在:比特币的高波动性(年化波动率65%)与主权基金的风险厌恶属性存在根本冲突。IMF《全球金融稳定报告》明确指出,主权基金配置比特币的比例需严格控制在3%以内,否则可能引发资产负债表剧烈波动,威胁国家财政可持续性。

三、市场映射与未来趋势

(一)机构行为的示范效应

Strategy的持续增持已在市场引发「模仿效应」:2025年一季度,全球上市公司比特币持仓总量突破120万枚,较去年同期增长45%,其中科技企业占比达78%。这种「企业储备-市值增长-融资能力」的正反馈机制,正在重塑资本市场对「数字资产负债表」的定价逻辑。

市场分歧同样显著:价值投资者质疑「NAV估值溢价」的合理性,认为脱离比特币价格的企业市值膨胀存在泡沫;加密原生投资者则视之为「数字黄金标准」的预演,期待更多企业加入「比特币化资产负债表」运动。

(二)监管与市场的博弈均衡

FATF预计于2025年Q4发布《加密资产储备管理指南》,可能对主权基金配置比特币提出更严格的审慎要求,例如强制压力测试、流动性覆盖率等。这将推动市场形成「合规溢价」——符合FATF标准的比特币托管平台(如Coinbase Institutional)可能获得主权基金准入资格,而未合规主体面临边缘化风险。

对于企业而言,提前布局合规基础设施(如申请VASP牌照、接入监管科技系统)将成为战略储备的前提条件。Strategy近期暗示的「橙色信号无阻力」,或预示其计划在监管细则落地前完成新一轮增持,抢占合规窗口期。

总结与建议

比特币从「极客资产」向「战略储备」的跃迁,本质是数字经济时代货币形态变革的缩影。对主权财富基金而言,配置逻辑需平衡三重目标:合规框架下的风险可控性、资产负债表的长期稳定性、数字金融的战略前瞻性。短期宜以「观察性头寸」参与(配置比例≤1%),重点布局合规性强、流动性高的比特币金融工具(如ETF、标准化期权);中长期可结合央行数字货币(CBDC)发展进程,探索比特币与主权数字货币的协同配置模式。

对企业而言,Strategy模式的可持续性依赖两大前提:比特币价格维持长期上行趋势、监管政策不出现系统性压制。建议建立「价格-仓位」动态调节机制,在比特币突破10万美元关键阻力位时适度加仓,跌破5万美元时启动风险对冲,确保资产负债表安全边际。

未来三年,比特币配置将呈现「机构化、合规化、分层化」趋势——主权基金与大型企业主导合规市场,中小投资者通过金融衍生品参与,监管框架的完善程度将决定这一进程的节奏与深度。