2025年全球经济正经历高波动常态化考验:主要经济体通胀分化持续,央行数字货币加速落地重塑货币形态,国际货币体系多元化进程提速。在此背景下,金融行动特别工作组(FATF)2024年更新的《虚拟资产监管框架》为加密资产合规化铺平道路,比特币作为市值最大的数字资产,其战略储备属性正吸引主权财富基金与企业决策者重新评估。本文将从国家资产负债表优化与企业储备创新双重视角,结合MicroStrategy等标杆案例,剖析合规框架下比特币配置的逻辑、风险与实操路径,为机构投资者提供数字时代的资产配置新思路。

一、宏观经济与货币政策的底层变革

全球通胀韧性超预期成为2025年经济主旋律。IMF二季度报告显示,全球通胀率仍在3.2%-5.8%区间震荡,发达经济体维持高利率抑制物价,新兴市场却面临资本外流与货币贬值的双重压力。美联储将利率走廊上限锚定5.5%,欧央行则通过数字货币跨境结算试点探索货币政策新工具——传统资产估值体系的波动性,让市场重新审视另类资产的配置价值。

比特币的数字黄金叙事在此轮周期中再度强化。彭博数据显示,2025年上半年比特币与黄金的60日滚动相关性攀升至0.68,而与全球股票指数相关性降至-0.15。这种危机对冲特性,促使部分主权基金开始研究其作为外汇储备补充的可行性——毕竟在法币信用体系面临重构的当下,兼具稀缺性与去中心化特征的数字资产,正在改写传统储备逻辑。

央行数字货币(CBDC)的竞争格局则进一步复杂化这一图景。国际清算银行(BIS)最新报告显示,全球90%以上央行已启动CBDC研发,中国数字人民币覆盖商户超2600万,数字欧元进入第二阶段试点。CBDC的推广虽加速货币数字化,但也倒逼私营加密资产监管收紧——FATF旅行规则的全面落地,恰好为主权基金合规配置比特币提供了制度框架。

二、FATF监管框架的合规要点解析

2024年10月FATF发布的《虚拟资产监管框架》修订版,堪称全球加密资产监管的分水岭。该标准明确三大核心要求:一是将虚拟资产服务提供商(VASP)全面纳入反洗钱/反恐融资监管;二是强制实施旅行规则,确保交易信息跨机构可追溯;三是要求机构投资者对比特币持仓计提1200%风险权重(巴塞尔委员会同步建议)。这些规则看似严苛,实则为机构入场建立了安全护栏。

对主权基金而言,合规配置需筑牢三大支柱:托管层面,必须通过Coinbase Custody等持牌机构,且私钥管理需符合ISO 24089标准;交易层面,单笔超10万美元的转账需实时向金融情报机构(FIU)报备;信息披露层面,年度报告需单独列示比特币持仓市值、占比及风险敞口(IFRS 17补充指南已明确要求)。这套组合拳虽增加操作成本,但也让灰色地带的资产阳光化。

三、主权财富基金的配置实践与动机

全球主权基金对比特币的配置尚处试水期。Global SWF 2025年二季度报告显示,主权基金比特币配置比例中位数仅0.12%,区域差异显著:阿布扎比投资局(ADIA)通过子基金持有约2.3亿美元比特币,占组合0.05%;挪威主权财富基金(NBIM)虽未直接入场,但其年度报告首次承认加密资产作为另类储备的潜在价值,态度已从排斥转向观察。

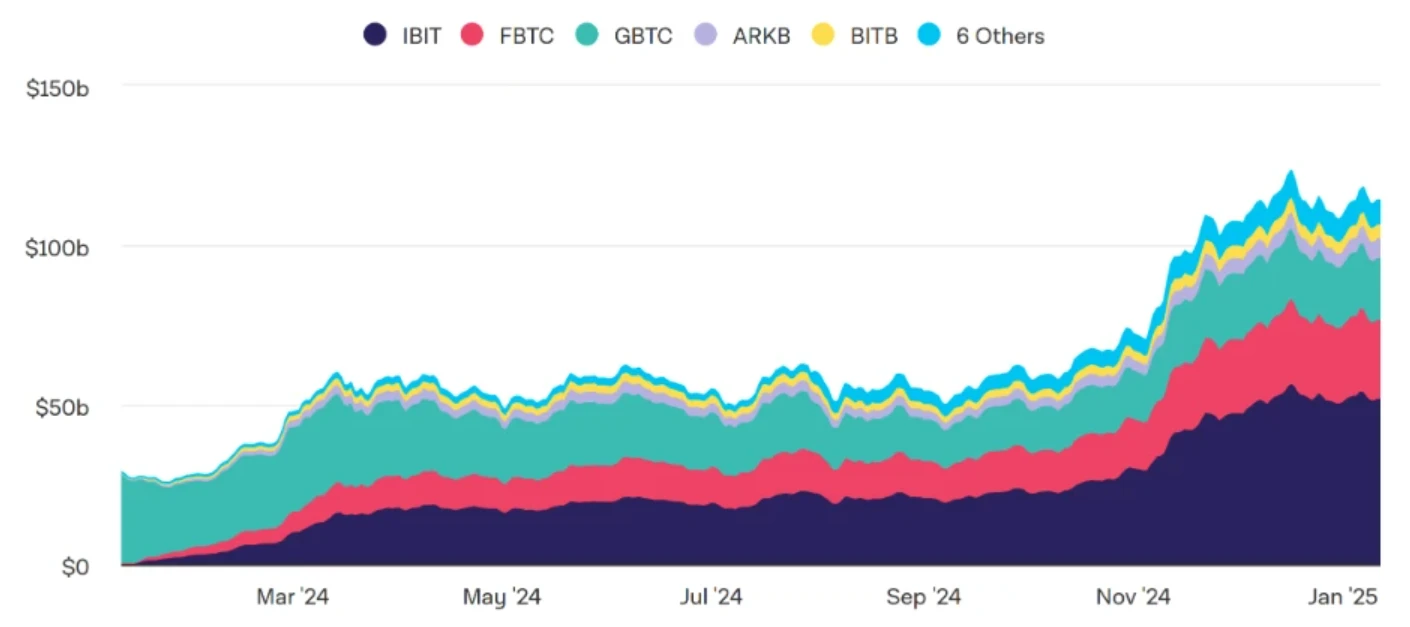

驱动配置的核心逻辑可归结为三点:一是资产多元化需求,在美元信用弱化背景下,比特币与传统货币的低相关性(与主权债券相关性0.12)有助于对冲汇率波动;二是技术前瞻性布局,部分基金通过比特币间接参与区块链生态,覆盖矿业、DeFi等产业链;三是政策试验需求,新加坡GIC参与比特币ETF跨境交易试点,正是在FATF框架下探索监管沙盒模式的典型案例。

四、企业战略储备的创新逻辑——以MicroStrategy为例

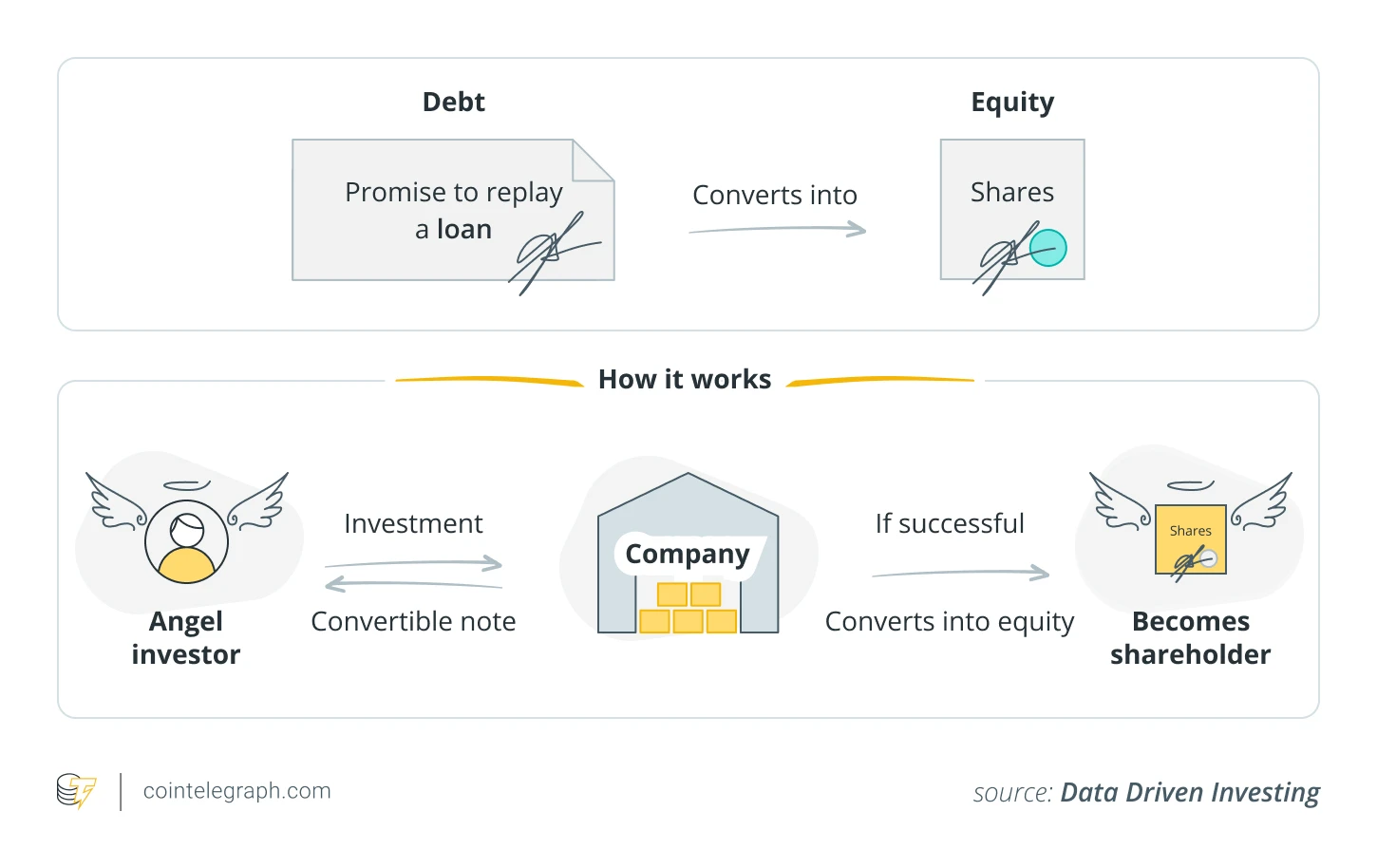

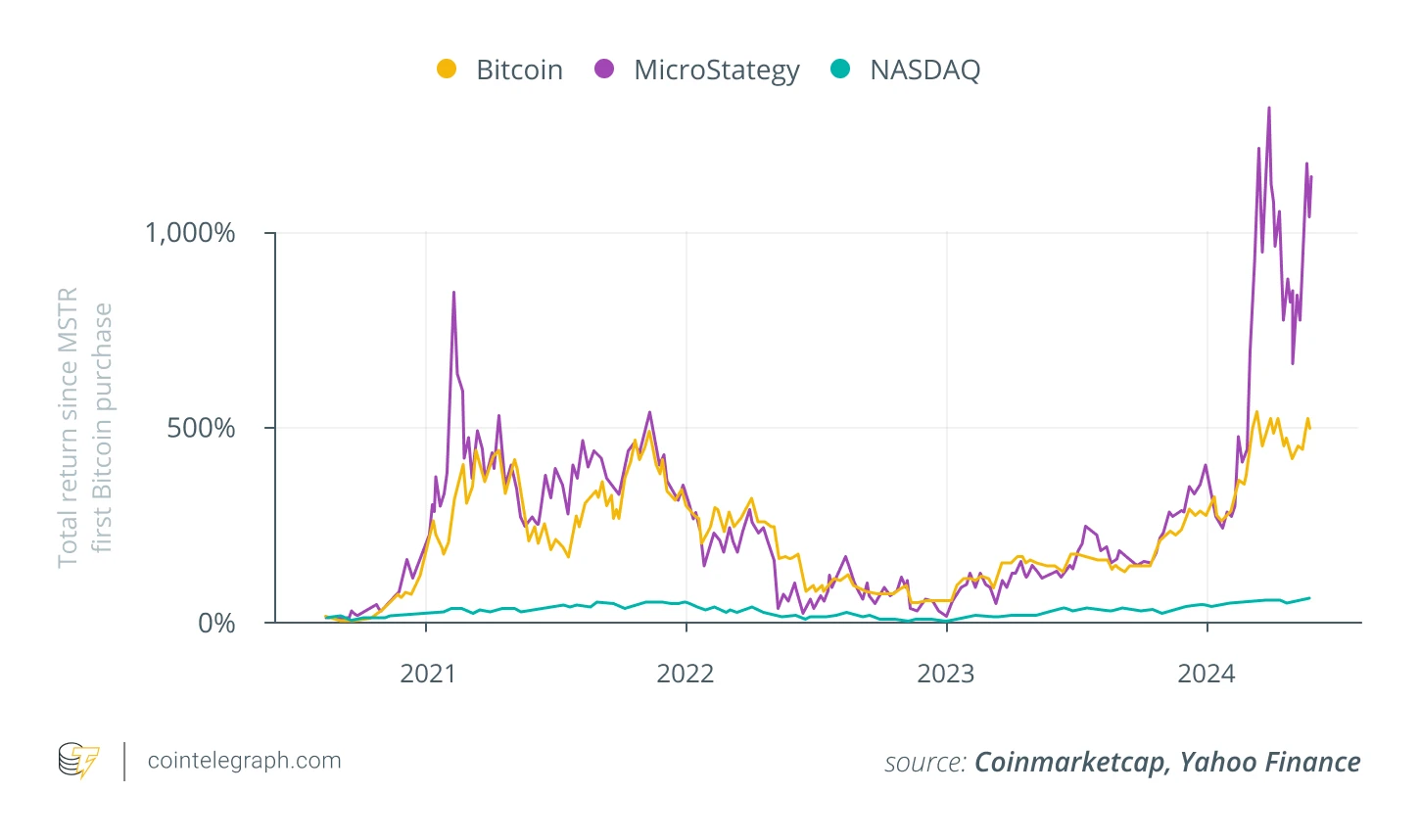

企业端的比特币配置则呈现更激进的创新。MicroStrategy(MSTR)的操作堪称教科书级案例:2024年11月,公司在市场利率高位发行26亿美元零息可转换票据,将融资成本压降至1.2%以下,累计增持比特币达40.21万枚(占流通量1.915%)。这一策略带来显著财务重构:流动资产占比从32%降至18%,非流动资产占比提升至82%,2020-2025年股价涨幅达2800%,远超同期比特币720%的涨幅。

为更直观展示比特币在资产组合中的定位,我们对比其与传统资产的风险收益特征:

| 指标 | 比特币(5年) | 标普500指数 | 黄金 |

| 年化回报率 | 38% | 12% | 5% |

| 年化波动率 | 75% | 18% | 12% |

| 最大回撤 | -83% | -34% | -28% |

| 与主权债券相关性 | 0.12 | 0.65 | 0.78 |

(数据来源:CoinGecko, Bloomberg,截至2025年7月)

高收益伴随高波动的特性,决定了企业配置需建立风险缓冲期。特斯拉2024年Q4财报显示,其通过期货合约对冲50%比特币持仓风险,确保资产负债表稳定性——这一做法已成为企业入场的标配操作。

五、合规框架下的配置策略与风险管控

主权基金的配置路径宜采取渐进式试点。间接配置可作为起点,通过比特币ETF(如ProShares BITO)或矿业基金(如Galaxy Digital)分散风险,避免直接持仓的托管复杂性;比例控制上,参考外汇储备篮子逻辑,初始配置建议不超过总资产0.5%,并实施季度动态再平衡;国际协作层面,可联合其他主权基金组建数字资产投资联盟,共享合规经验与技术基建,降低单点风险。

企业操作则需聚焦融资-对冲-审计闭环。融资工具优先选择可转换票据(如MicroStrategy模式)或绿色债券(若用于可再生能源挖矿),契合ESG趋势;风险对冲需覆盖30%-50%价格波动,可采用期货+期权组合策略;合规审计环节,需聘请四大会计师事务所进行年度加密资产专项审计,确保符合GAAP与IFRS双重标准。

风险管控的核心在于极端场景应对。历史数据显示,比特币单日跌幅超20%的概率为每年3.2次,建议建立三级熔断机制:价格跌破成本价50%时启动预警,跌破70%时强制平仓;监管风险方面,需预留15%流动性资产应对FATF可能的政策收紧(如2026年拟议的受监管商品分类);技术风险则通过多节点托管与冷钱包分散存储,将51%算力攻击损失控制在可承受范围。

六、未来趋势:从「边缘资产」到「储备选项」

监管演进将持续塑造配置格局。FATF计划2026年发布《主权基金虚拟资产投资指引》,拟设定2%配置比例上限,并引入了解你的资产(KYA)原则追溯比特币来源合规性。这意味着监管将从限制入场转向规范发展,为机构配置提供更清晰的规则指引。

市场空间值得期待。麦肯锡2025年调研显示,2027年全球主权基金比特币平均配置比例有望升至0.8%,亚洲基金增速领先(年复合增长率22%)。更具突破性的是,IMF已开始研究将比特币纳入SDR货币篮子模拟组合——尽管距离正式纳入仍远,但超主权数字储备资产的试验已悄然启动。

结语

在FATF合规框架与货币数字化浪潮的双重驱动下,比特币正从投机工具向战略储备选项蜕变。对机构投资者而言,高波动性与监管不确定性仍是现实挑战,但抗通胀属性与技术颠覆性潜力,使其成为优化资产负债表的重要拼图。建议采取小步试错、动态调整、合规优先的策略,在0.5%-1%配置区间探索数字时代的储备新范式——这不仅是资产配置的创新,更是对未来金融体系形态的前瞻性布局。