引言

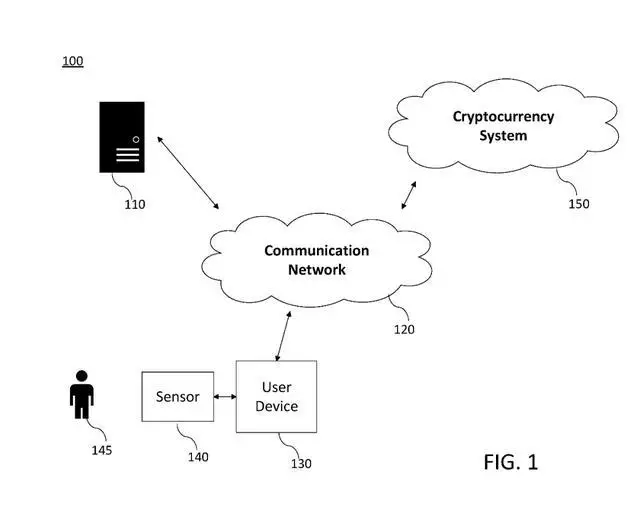

微软公开的“使用人体活动数据的加密货币系统”专利,提出了一种颠覆性构想:以生物活动数据替代传统ASIC设备执行工作量证明(PoW)。这一方案试图在维持区块链共识安全性的同时,从根本上解决PoW机制的高能耗问题。本文将从技术架构解构、设计权衡分析及行业影响评估三个维度,深入剖析该专利的核心逻辑与潜在挑战,并基于区块链共识机制的第一性原理,探讨其工程化可行性与未来演进路径。

一、专利核心架构:从算力竞争到生物数据采集的范式转换

1.1 共识机制的底层重构

传统PoW机制通过算力竞争实现分布式共识,本质是消耗电力资源换取网络安全。微软专利则尝试将“工作量证明”的载体从计算资源转向生物活动数据,构建“人类能量挖矿”模型。用户在执行广告浏览、互联网服务使用等任务时,可穿戴设备实时采集脑波、体热等生理信号,经加密处理后作为“工作量证明”提交至验证节点。这种设计将用户日常行为转化为区块链网络的安全保障资源,理论上可规避ASIC矿机的高能耗缺陷。

1.2 系统组件的技术解构

该系统由三层核心组件构成:

- 数据采集层:通过智能手环、脑机接口等终端设备监测用户生理活动,生成包含时间戳、活动类型、能量输出值的结构化数据流,其数据格式需满足链上验证的标准化要求。

- 共识验证层:服务器端对采集数据执行哈希运算,验证其是否达到预设难度目标(如单位时间内数据熵值需满足特定阈值),这一过程与比特币网络对区块哈希值的验证逻辑相似,但验证对象从随机数转为生物特征数据。

- 激励层:通过智能合约自动执行奖励分发,验证通过的用户获得加密货币激励,形成“行为贡献-Token激励”的闭环经济模型。此架构将传统挖矿的“硬件军备竞赛”转化为“生物数据竞赛”,据专利测算可降低90%以上的电力消耗。

二、设计权衡:可持续性与隐私风险的技术博弈

2.1 环境效益与能源替代逻辑

比特币网络年耗电量已超过中等规模国家,其碳足迹引发监管层关注。微软方案若落地,可将挖矿能耗从“不可再生能源消耗”转向“人体代谢能利用”,理论上实现碳中和运营。以全球10亿用户日均贡献100千焦能量计算,年替代能源量约相当于300万吨标准煤,这一指标与欧盟《加密资产市场法规》(MiCA)对绿色挖矿的要求高度契合。

2.2 隐私泄露与数据主权挑战

生理数据采集伴随严峻隐私风险。脑波信号可反应用户认知状态,体热数据关联健康状况,此类敏感信息若未妥善处理,可能导致生物特征盗窃或健康歧视。专利未明确数据匿名化机制,而区块链的不可篡改特性可能使隐私泄露风险永久化。零知识证明(ZKP)的应用成为关键——如何在不暴露原始数据的前提下完成工作量验证,是该方案落地的核心技术门槛,可能需要结合zk-SNARKs或zk-STARKs等密码学工具构建验证协议。

2.3 激励有效性与用户体验悖论

网络安全性依赖足够的用户数据贡献量,但被动采集(如浏览广告)易导致数据质量低下,主动任务(如运动打卡)则可能牺牲用户体验。这面临与PoS机制类似的“激励-安全”权衡:奖励不足将降低参与度,导致网络算力安全坍塌;奖励过高则可能引发女巫攻击(Sybil Attack),即通过伪造多个用户身份生成虚假数据。需设计动态难度调整算法,平衡数据贡献量与网络安全性。

三、实现路径:从概念原型到工程化的技术鸿沟

3.1 数据真实性验证机制

传统PoW通过SHA-256算法的抗碰撞性确保算力不可伪造,生物数据验证需解决两大核心问题:

- 设备可信性:防止用户篡改可穿戴设备数据,可能需要引入可信执行环境(TEE),如Intel SGX或ARM TrustZone,构建硬件级数据采集安全边界。

- 行为不可重复性:避免单次活动数据重复提交,需设计类似UTXO模型的“数据单元唯一性验证机制”,确保每个生物数据片段仅能参与一次共识过程。

3.2 跨链兼容性与生态壁垒

专利未明确底层区块链架构选择。若兼容现有公链(如以太坊),需开发数据格式转换协议与共识算法适配层;若自建链,则面临生态冷启动难题。参考Filecoin的存储证明机制,微软可能需开发专用“生物数据证明协议”(Biological Data Proof, BDP),并构建开发者工具链以吸引DApp接入。

3.3 法律合规与监管挑战

生物数据监管存在显著地域差异。欧盟GDPR要求用户对生物特征数据采集拥有明确同意权,美国HIPAA对医疗相关数据有严格限制。全球化部署需构建分层数据治理架构:在欧盟区域采用“本地采集-本地验证”模式,在美国则需通过HIPAA合规认证的第三方机构处理健康相关数据,以满足不同司法管辖区的监管要求。

四、行业影响:重新定义挖矿的边界与可能性

4.1 对区块链能源结构的革新

“生物挖矿”若可行,将颠覆“挖矿=高能耗”的行业认知,推动区块链向低门槛、分布式模式转型。普通用户无需投资专业矿机,仅凭智能手表等日常设备即可参与共识,这可能重构挖矿经济模型,削弱大型矿池的垄断地位,回归中本聪设想的“去中心化个体参与”愿景。

4.2 对物联网设备的生态整合

该方案可能加速可穿戴设备与区块链的融合。华为、苹果等厂商已布局健康数据生态,若结合加密货币激励,可形成“设备销售-数据采集-Token流通”的商业闭环。例如,用户通过运动手环挖矿获得的Token,可用于购买智能设备增值服务或健康管理产品,构建自洽的消费生态体系。

4.3 潜在的伦理与社会风险

人体活动量化为“算力资产”可能引发新型社会问题。贫困群体或被迫通过过度劳动获取Token,形成“生物算力剥削”;脑机接口普及可能导致“神经隐私”成为新的数字鸿沟。这些伦理风险需在技术设计阶段引入多方治理机制,如设立伦理审查委员会,制定生物数据采集的安全阈值。

总结与展望

微软人体活动数据挖矿专利,本质是对区块链共识机制的本源探索:在保证安全性的前提下,能否以更可持续的方式实现“工作量证明”?其提出的生物数据共识路径,虽在隐私保护、设备可信性等方面存在显著挑战,但为行业提供了跳出“算力竞赛”的创新视角。

技术演进可能沿两条路径展开:一是与联邦学习、安全多方计算(MPC)结合,构建隐私保护的数据共识网络;二是聚焦企业内部激励场景,在可控范围内验证技术可行性。未来若能突破零知识证明在生物数据中的应用瓶颈,并建立跨学科数据治理框架,“生物挖矿”或成为继PoW、PoS之后的第三种共识范式,推动区块链向更普惠、更绿色的方向进化。

对行业而言,此专利的价值不在于即时落地,而在于揭示趋势:区块链技术创新正从单一密码学突破,转向与生物医学、物联网、伦理学的深度融合。这种跨领域协同,或许才是破解“不可能三角”、实现大规模商用的关键。