微软申请的一项名为"使用人体活动数据的加密货币系统"专利,在区块链行业引发强烈震动。这项专利提出用人类身体活动(如脑波、体热)替代传统ASIC矿机进行加密货币挖矿的颠覆性方案。

该技术将日常行为(如观看广告)转化为工作量证明,既解决了PoW机制的高能耗问题,又开创了"人体挖矿"的新模式。

但这一构想立即引发双重争议:一方面可能大幅降低挖矿能耗,实现环保突破;另一方面却涉及将人体数据商业化带来的隐私和伦理风险。

本文将深入解析这项专利的技术原理,探讨其对现有挖矿模式的颠覆性影响,并客观评估其可能引发的环保价值与伦理争议。

人体变矿机?微软脑洞大开的挖矿新玩法

微软这一专利展示了一种颠覆性的加密货币挖矿方式——用人体活动数据替代传统ASIC矿机。这项名为"使用人体活动数据的加密货币系统"的专利,试图通过收集人类脑波和体热等生物数据来生成工作量证明。

与传统挖矿相比,这套机制有两个革命性突破:首先,它不需要专业矿机,用户在日常活动中就能参与挖矿;其次,挖矿过程可以完全无感进行。专利显示,当用户执行简单任务(如浏览广告或使用互联网服务)时,其产生的生物数据就能自动转化为算力贡献。

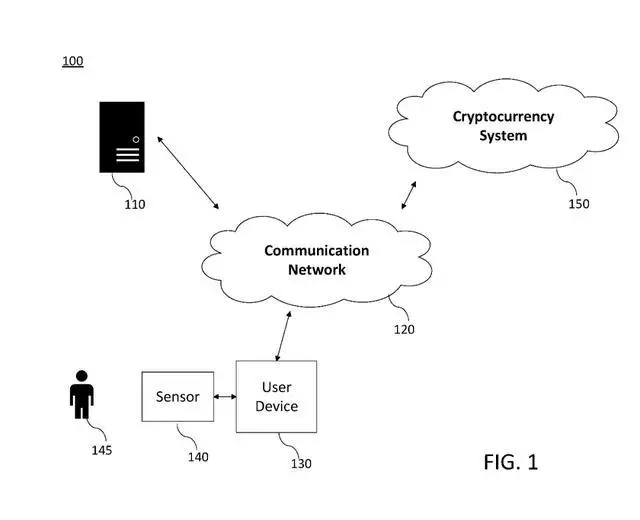

这种创新机制将人体活动数据视为新型的工作量证明。系统会根据活动强度自动调整计算量,并通过可穿戴设备采集和验证数据。验证通过后,相应的加密货币奖励就会发放给用户。微软的方案不仅跳过了复杂的哈希计算,更从根本上改变了PoW挖矿的能源消耗模式。

躺着赚钱的黑科技:看广告也能挖比特币?

微软这项专利最吸引人的地方在于,它将加密货币挖矿变成了日常生活中的自然行为。专利中描述,用户只需完成一些简单的日常活动,比如观看广告或使用某些互联网服务,就能产生可用于挖矿的身体数据。这些数据包括脑电波、体温等生物特征,它们将替代传统挖矿所需的复杂计算工作。

专利详细解释了广告观看与算力贡献的关联机制:当用户执行特定任务时,其身体活动产生的数据会被视为工作量证明。这意味着用户在不经意间就完成了传统挖矿中需要解决的计算难题。不同任务产生的算力贡献会有所差异,取决于它们激发了多少身体活动。

这项技术的实现依赖于可穿戴设备。这些设备能够实时监测和收集用户的生物数据,包括运动状态、体温等指标。收集到的数据会传输至服务器进行验证,如果满足系统设定的条件,用户就能获得相应的加密货币奖励。整个过程完全自动化,用户甚至不需要意识到自己正在"挖矿"。

环保圣杯还是赛博牢笼?技术背后的是非争议

计算能耗降低的环保价值分析

微软提出的"人体活动挖矿"方案最显著的环保价值在于彻底改变了传统PoW挖矿的能源消耗模式。通过利用人体日常活动产生的脑波、体热等生物能量替代ASIC矿机的电力消耗,这项技术有望解决加密货币挖矿长期被诟病的高能耗问题。专利中特别强调,这种创新方式可以避免"大规模计算工作"带来的能源浪费,将挖矿过程转变为一种可持续的环保行为。

用户隐私泄露风险警示

该技术方案要求通过可穿戴设备持续采集用户的生物特征数据,包括脑电波、体温等敏感信息。这些数据需要传输至服务器进行验证,以确认是否满足加密货币系统的条件。这种运作模式引发了严重的隐私担忧——用户的生理数据可能被商业机构获取和利用,而数据一旦泄露,将造成难以挽回的隐私安全危机。

人体数据商业化伦理大讨论

专利中提到的"观看广告挖矿"机制将人体活动数据直接转化为商业价值,这触及了数据伦理的敏感地带。当用户的脑波、体热等生物特征成为可交易的数字资产时,我们需要思考:这种将人体数据商业化的行为是否越过了伦理边界?微软的方案虽然创新,但也可能开创一个危险的先例——将人类身体变成可开采的资源,这可能引发关于"数字剥削"的深刻讨论。

未来已来?微软专利暗藏的区块链革命

探讨对现有区块链架构的冲击

微软这项专利从根本上挑战了传统PoW机制的核心设计。它提出用人体活动数据(如脑波、体热)替代ASIC矿机的计算工作,这意味着区块链网络可能不再需要专业矿场和昂贵硬件设备。这种转变将直接冲击现有的矿业市场格局,使算力分布从集中化矿池转向个人用户的可穿戴设备。

预测可能催生的新型经济模型

专利中描述的"观看广告即挖矿"场景,暗示着注意力经济与区块链经济的融合可能。用户通过日常行为(如浏览信息、使用服务)产生的生物数据,将被量化为工作量证明并兑换加密货币。这种模式可能催生"行为即收益"的新型数字生产关系,重新定义价值创造和分配的规则。

解析微软布局背后的战略野心

微软此举显然不局限于技术创新。通过将加密货币挖矿与日常数字服务绑定,微软可能意在构建一个以Windows生态为核心的闭环经济系统。其战略价值在于:既解决了PoW的环保争议,又能通过可穿戴设备收集海量用户数据,在Web3.0时代抢占数据主权的高地。虽然专利尚未说明具体实施路径,但已展现出微软在区块链应用层的深远布局。