比特币矿业作为区块链底层基础设施的核心环节,其商业模式的技术经济逻辑常被行业壁垒遮蔽。本文以养鸡场为隐喻框架,结合2024年减半后矿业生态的最新演进,从第一性原理出发拆解产业链结构、成本模型与竞争壁垒。通过「母鸡-矿机」「金蛋-比特币」「饲料-电力」的类比映射,揭示矿业从硬件迭代到能源管理的全链条设计逻辑,并结合剑桥大学2025年报告数据,分析当前行业向资本密集化、绿色化转型的底层驱动力。

一、矿业基础逻辑:从物理养鸡到数字挖矿的范式映射

(一)生产要素的数字化转译

传统农业场景中,母鸡通过生物代谢将饲料能量转化为蛋产品;比特币矿业则依靠ASIC矿机的集成电路,将电力能量转化为加密货币。这种类比的核心,在于二者共同遵循「能量投入-价值产出」的热力学框架——

- 矿机(母鸡):2025年主流矿机如比特大陆S21(能效比8.5J/TH)与神马M56(7.2J/TH),相较2022年机型能效比提升幅度超70%,类似养鸡场通过基因选育提升蛋鸡产蛋率。

- 比特币(金蛋):单个区块奖励从2009年的50BTC降至2024年的3.125BTC,如同规模化养殖下单只母鸡日均产蛋量趋稳但总量提升。

- 矿场(养鸡场):剑桥报告显示,2025年全球52%的比特币算力集中于美国,其中得州矿场平均单机部署密度达15kW/㎡,类比工业化养鸡场的立体笼养密度优化。

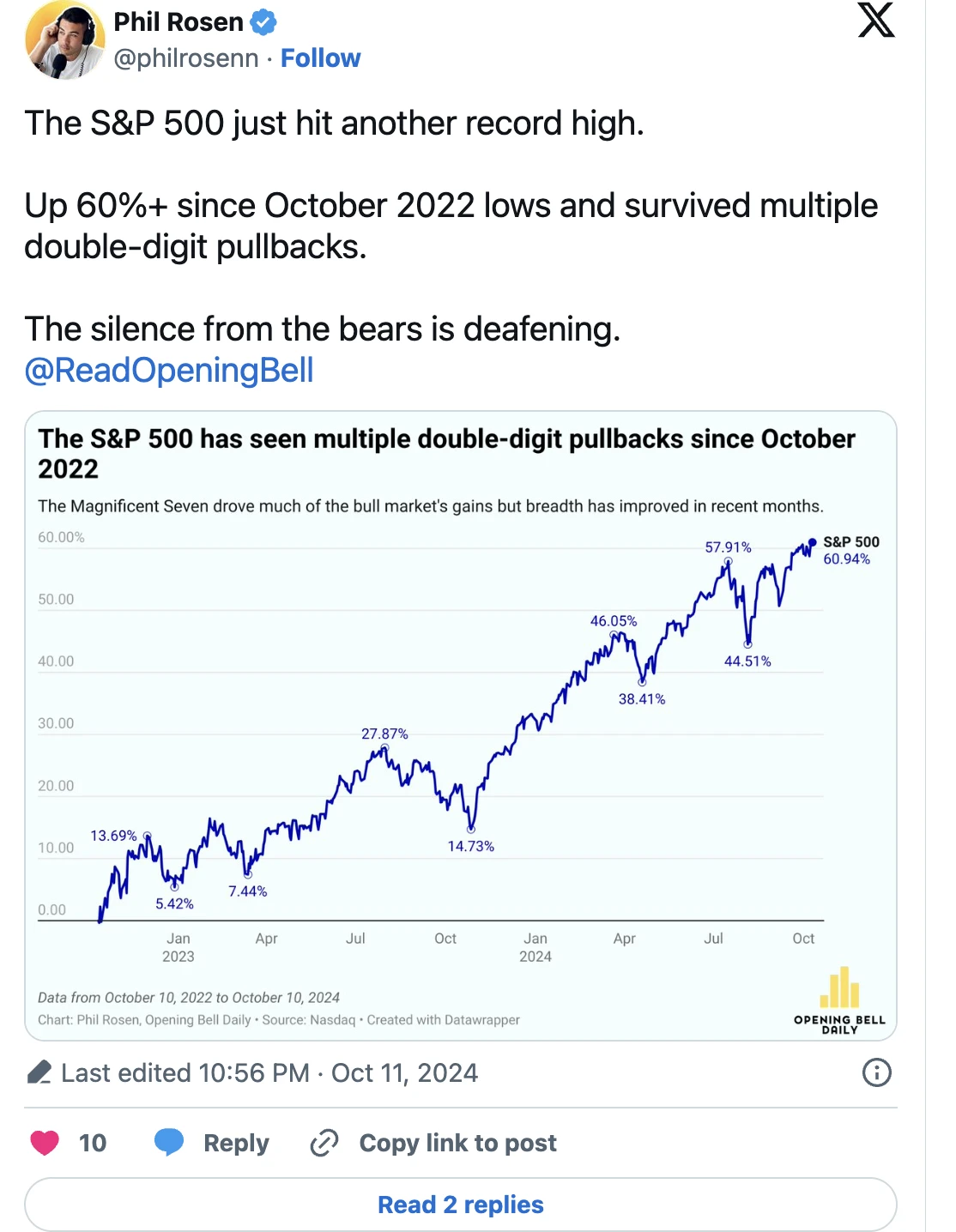

(二)二级市场与生产端的价格传导机制

从市场互动视角看,比特币交易所(如Binance)的现货价格,相当于金蛋在农贸市场的零售价;而矿工通过挖矿获取BTC的成本,则类似养鸡场的「蛋品生产成本」。当币价高于挖矿边际成本(电费+设备折旧)时,矿工倾向扩大产能(增购矿机);反之则触发「关机价」机制,低效矿机(老母鸡)被淘汰。2024年减半后,全网关机价从8000美元/BTC飙升至1.2万美元,导致全球28%的老旧矿机退出市场,印证了「劣币驱逐良币」的达尔文式淘汰法则。

二、产业链环节的类比解构

(一)矿机硬件:战斗鸡培育的军备竞赛

矿机厂商的技术竞争,本质上是场「培育更高产蛋率母鸡」的基因工程竞赛。比特大陆2025年推出的S21矿机,单台算力达250TH/s,较2019年的S17(53TH/s)提升4.7倍,而功耗仅增加1.8倍。这种指数级性能提升,受「摩尔定律」与「比特币算力难度螺旋」双重驱动——2025年全网算力突破1000EH/s,迫使矿工必须采用最新机型才能维持竞争力,形成「不升级即淘汰」的生存法则。

(二)矿机托管:规模化养殖的专业分工

中小矿工普遍面临场地、散热、运维三大痛点,这催生了矿机托管产业。类比家庭养殖户将土鸡委托给规模化鸡场代养,矿工支付8-15元/台/月的托管费,换取专业机房的恒温环境(25±2℃)与99.9%的在线率。头部托管商如Core Scientific,其得州数据中心部署超10万台矿机,通过集中采购电力(0.03美元/度)将单T运营成本压降至行业前25%水平,规模效应显著。

(三)云算力:虚拟养鸡的金融化创新

云算力平台(如Bitdeer)将实体矿机的算力切割为标准化合约,用户支付首付即可锁定一定周期的挖矿收益,本质上是「虚拟养鸡」的融资租赁创新。2025年主流3年期云算力合约,每T初始成本约160美元(较2022年下降80%),但平台抽成比例从10%升至18%,反映行业从增量扩张转向存量博弈。这种金融化创新虽降低了挖矿门槛,但也埋下「算力交割真实性」「电价波动风险」等隐患。

(四)矿池:算力合作社的风险对冲

矿池通过聚合散户算力(类似农户加入合作社统一销售鸡蛋),将「单块随机收益」平滑为「稳定的算力占比收益」。2025年AntPool、F2Pool等头部矿池算力占比超60%,其采用的PPLNS分配机制,使矿工每日收益波动率从独立挖矿的±40%降至±5%。但这也带来「51%攻击」隐患——2024年某匿名矿池算力短暂突破35%,引发社区对去中心化程度的普遍担忧。

三、矿业存在性命题:为何选择生产而非交易?

(一)成本优势的数学本质

从成本结构看,挖矿的核心竞争力源于「电力成本+设备折旧」的组合优化。以2025年数据测算:

- 火电矿场(哈萨克斯坦,电价0.02美元/度):单T日成本0.18美元,对应BTC生产成本约1万美元

- 水电矿场(挪威,电价0.01美元/度):单T日成本0.12美元,对应BTC生产成本约6700美元

相较之下,交易所现货购买成本包含2-5%的交易费,且无「折旧完毕后零成本生产」的长尾收益。这解释了为何Marathon等上市公司持续增持矿机——当币价突破1.5万美元时,其持有的5万台S21矿机每日净收益可达200万美元,远超二级市场的投机收益。

(二)制造业逻辑的深层隐喻

矿业本质是「数字黄金开采业」,遵循「勘探(矿机选型)-开采(电力投入)-精炼(区块链确认)-销售(交易所变现)」的完整工业链条。这种重资产、长周期的特性,与币圈的高频交易文化形成鲜明对比。2025年美股上市矿企资本支出中,70%用于能源基础设施(如变电站、储能系统),而非单纯采购矿机,印证了其「制造业+公用事业」的双重产业属性。

四、行业演进:从草莽时代到合规化竞争

(一)能源转型的生存刚需

在能源维度,面对欧盟《加密资产能效条例》的强制要求,2025年全球50%以上的矿场已采用可再生能源。挪威Kolos矿场通过水电直供,将碳足迹降至0.1kgCO₂/BTC,较2021年下降92%;美国Iris Energy则部署100MWh电池储能系统,利用电网谷电(0.015美元/度)进一步压缩成本。这种「绿色挖矿」不仅是政策合规需求,更成为吸引机构投资的核心指标——2024年矿业私募融资中,85%投向ESG达标项目。

(二)金融化带来的结构变迁

矿企的资本化进程正在重塑行业格局:Marathon通过发行可转债募资5亿美元资金,以0.025美元/度的长协电价锁定10年电力供应;Riot Blockchain则将矿机作为抵押品,获得摩根大通3亿美元循环信贷。这种金融工具的运用,使头部企业的抗周期能力显著增强,而中小矿工因缺乏融资渠道,在2024年减半后淘汰率超过40%。

总结:矿业的终局——技术奇点与制度均衡

比特币矿业的底层矛盾始终围绕「去中心化理想」与「规模化现实」的博弈展开。当前行业正呈现两大趋势:一方面,ASIC矿机的技术演进逼近物理极限(量子计算威胁尚未解除),能效比提升速率从每年30%放缓至15%;另一方面,监管政策推动矿业向「高算力集中度、高能源透明度」演进,或将催生「国家矿池」等新型组织形态。

展望未来,矿业的核心竞争力将聚焦于三大维度:能源获取成本(能否锁定低于0.01美元/度的可再生能源)、硬件迭代速度(能否在5nm制程后找到新算力突破路径)、制度适应能力(能否在监管框架内构建可持续的商业模式)。当养鸡场的隐喻褪去,比特币矿业正成为检验「技术乌托邦」与「现实制度约束」兼容性的最佳试验场——而这场试验的结果,将深刻影响去中心化金融的未来图景。