2025年3月,美国通过行政命令将比特币确立为国家战略储备资产,这一决策标志着数字资产正式跻身主权货币体系核心层。本文将从技术架构的不可替代性、市场表现的历史验证、伦理合规的独特优势三个维度,剖析比特币缘何超越以太坊、XRP等竞品成为唯一入选的战略储备,并探讨其对全球金融体系的深层影响。核心命题聚焦于:去中心化架构如何构建主权储备所需的安全护城河?历史数据如何印证其价值储存的耐久性?技术设计哲学又如何规避传统金融体系的系统性风险?

一、政策背景与决策逻辑的技术溯源

1.1 从泛化储备到精准定位的政策转向

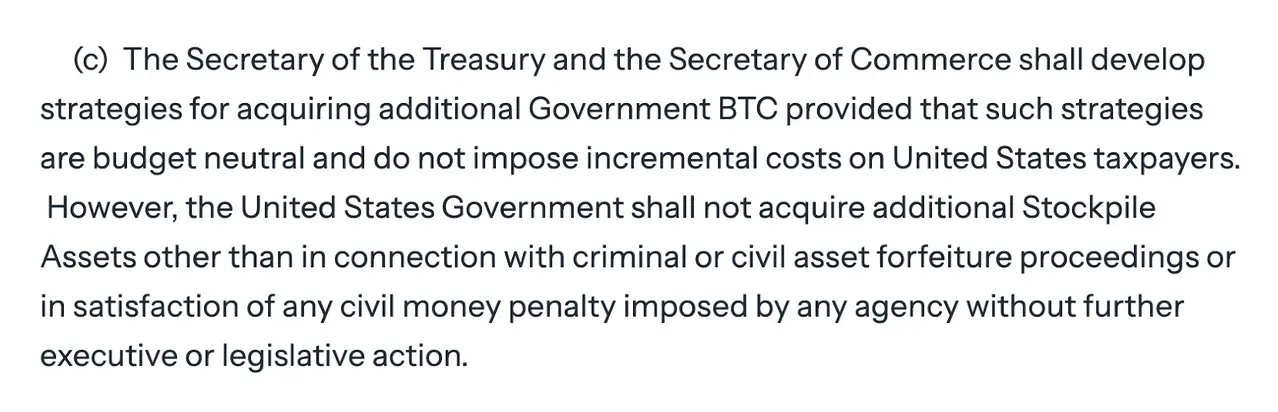

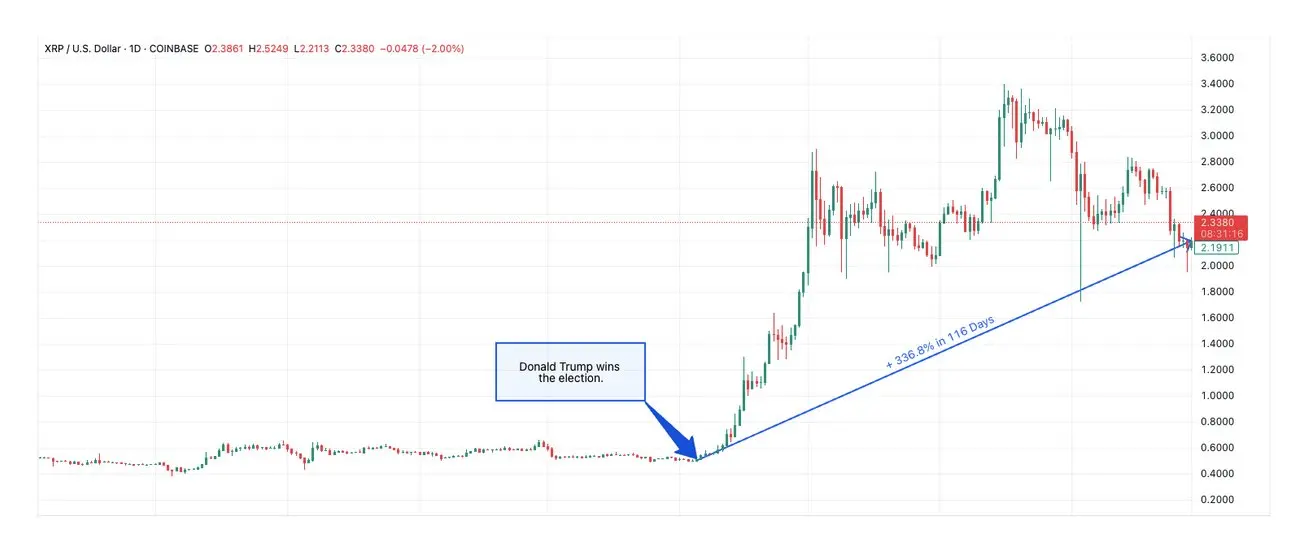

2025年3月6日《建立战略比特币储备和美国数字资产储备》行政命令的发布,标志着美国对数字资产的战略认知从“资产多元化”转向“核心储备+边缘资产”的分层架构。对比3月2日初步提议的“比特币+以太坊+XRP+Solana+Cardano”混合储备方案,最终政策明确将比特币单独列为“不得出售”的战略储备,并要求制定预算中立的收购策略。这一转变的技术动因,源于对比特币与其他资产底层架构差异的深度认知:比特币是唯一通过工作量证明(PoW)实现完全去中心化的资产,而其他资产或采用权益证明(PoS)、或存在预挖机制、或依赖中心化开发团队,均无法满足主权储备对“非可控性”和“抗审查性”的核心需求。

1.2 “不得出售”条款的技术政治经济学

行政命令中“shall”(应当)一词的法律强制力,折射出比特币作为“数字黄金”的战略定位。从技术政治经济学视角看,这一条款旨在避免主权实体因短期市场波动干预储备资产,确保比特币作为长期价值锚的稳定性。对比特币网络而言,政府持续收购形成的需求端支撑,客观上增强了算力网络的安全性——更多算力投入意味着更高的51%攻击成本,这与央行增持黄金以维持货币信用的逻辑形成跨时代呼应。

二、历史数据验证:比特币作为储备资产的耐久性

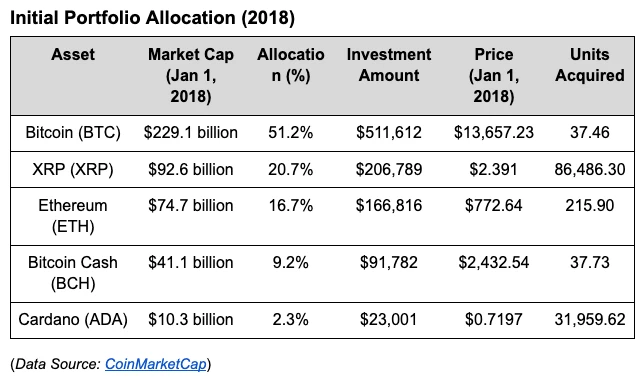

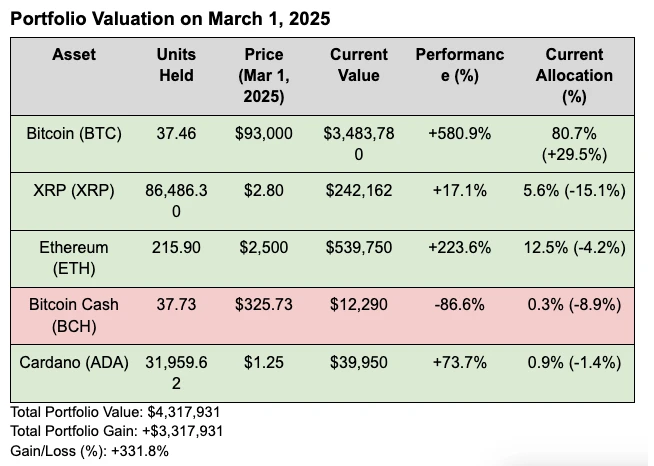

2.1 长周期投资组合(2018-2025)的幂律分布现象

分析2018年1月1日起的市值前五资产组合(比特币、XRP、以太坊、比特币现金、Cardano)可见,比特币呈现“赢家通吃”的幂律增长:86个月内增值580.9%,资产占比从51.2%升至80.7%。这一现象的技术根源,在于比特币的“网络效应-价值储存”正反馈机制:更多用户采用推动网络安全性提升(算力增长),进而强化价值储存属性,形成自我强化的生态闭环。反观XRP(+17.1%)和以太坊(+223.6%),虽实现正增长,但因依赖中心化实体(如Ripple Labs、以太坊基金会)或货币政策调整(如ETH从PoW转向PoS),始终无法挑战比特币的主导地位。

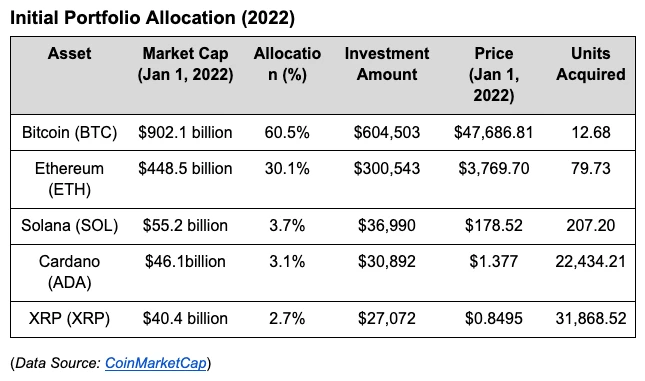

2.2 短周期压力测试(2022-2025)的抗风险能力

2022年1月1日起的组合测试显示,比特币(+95%)是唯一在熊市周期中持续吸收市场份额的资产(占比从60.5%升至77.3%)。

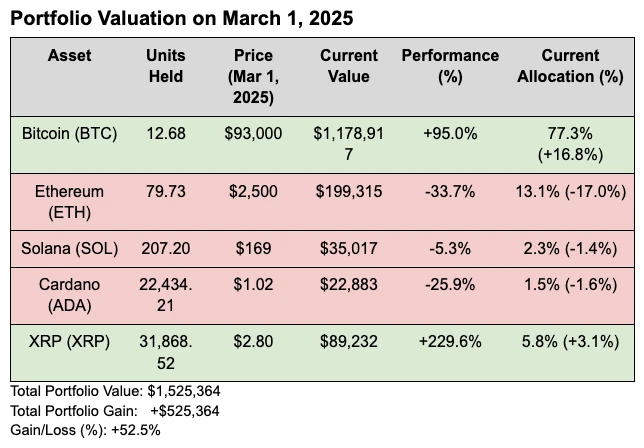

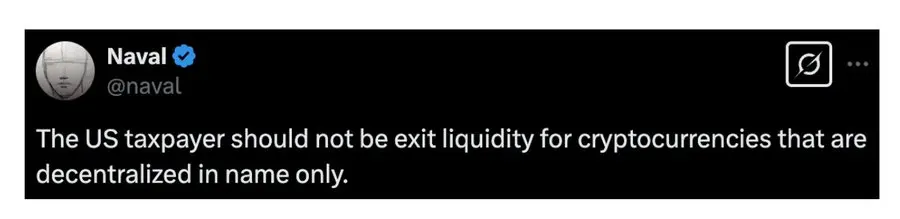

有意思的是,XRP虽在短期内实现了229.6%的涨幅,但收益高度集中于2025年选举前后的监管预期,暴露了“政策依赖性资产”的脆弱性。这印证了储备资产的核心准则:战略储备必须脱离对单一国家政策或机构的依赖,而比特币的去中心化特性使其成为“去政治化”的价值载体。

有意思的是,XRP虽在短期内实现了229.6%的涨幅,但收益高度集中于2025年选举前后的监管预期,暴露了“政策依赖性资产”的脆弱性。这印证了储备资产的核心准则:战略储备必须脱离对单一国家政策或机构的依赖,而比特币的去中心化特性使其成为“去政治化”的价值载体。

三、比特币的技术特性:主权储备的底层架构优势

3.1 去中心化程度的量化对比

比特币的去中心化程度可通过三个技术指标量化衡量:

- 节点分布:截至2025年,比特币网络全节点数突破1.5万个,覆盖180多个国家,远超以太坊(约5千个节点)和XRP(仅数百个验证节点)。

- 算力分散性:全网算力由数万矿工构成,前五大矿池算力占比不足40%,形成天然的抗审查屏障。

- 治理机制:协议升级需通过“矿工+开发者+用户”的三重共识,任何单一实体无法强行改变规则;而以太坊等资产的硬分叉(如The Merge)常由开发团队主导,存在中心化治理风险。

3.2 抗审查性的机制设计

比特币的抗审查性源于PoW机制的“算力即权力”原则:即便现有矿工试图审查特定交易,新矿工可通过接入网络提供算力打破垄断。这与PoS机制形成鲜明对比——在PoS中,权益持有者可通过投票冻结账户(如Tron曾冻结USDD相关地址),导致审查风险永久化。从国家战略角度看,比特币的抗审查性使其成为对抗金融武器化的有效工具,这正是美国在SWIFT制裁背景下选择其作为储备的深层考量。

3.3 不可变性的技术实现

比特币交易账本的不可篡改性,依赖于SHA-256哈希算法的不可逆性和链式结构的时间戳机制。自2009年创世以来,比特币从未发生过因技术漏洞导致的账本篡改事件;而以太坊因智能合约漏洞(如DAO攻击)不得不通过硬分叉回滚交易,凸显“可编程资产”的内在风险。对于主权储备而言,资产属性的不可变性远高于可编程性,这决定了比特币的战略优先级。

四、伦理合规性与行业共识

4.1 数字资产的证券化风险与比特币的例外性

依据美国证监会(SEC)的霍威测试,多数数字资产(如XRP、SOL)因存在“中心化发起者”和“投资回报预期”被归入证券范畴;而比特币因无预挖、无创始人特权、完全通过挖矿分发,成为唯一符合“非证券”属性的资产。购买证券化资产可能引发利益冲突——例如政府官员持有早期代币份额,而比特币的分散持有结构从根本上避免了这一伦理风险。

4.2 行业领袖的技术共识

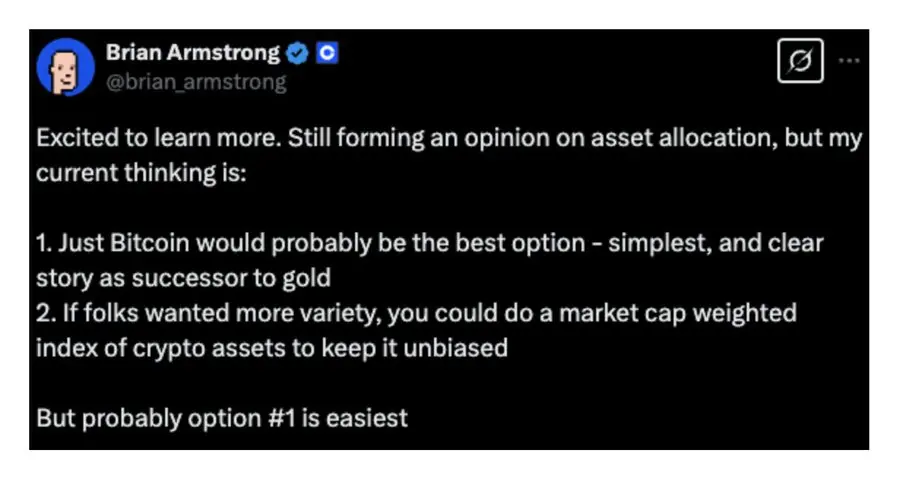

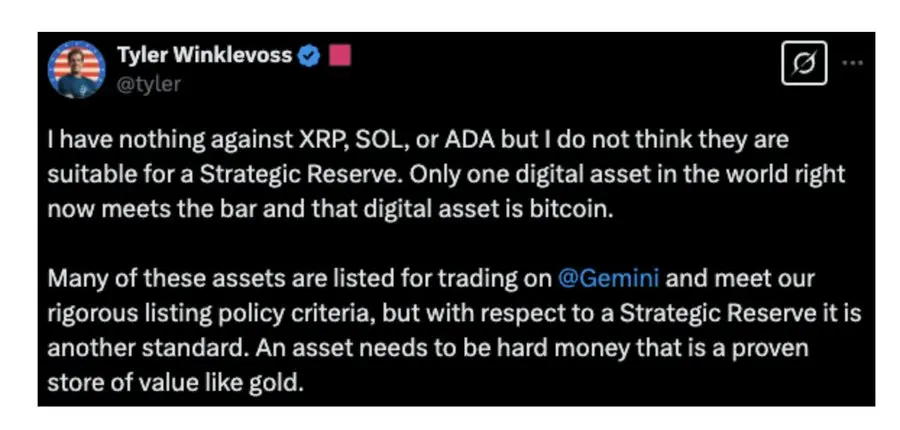

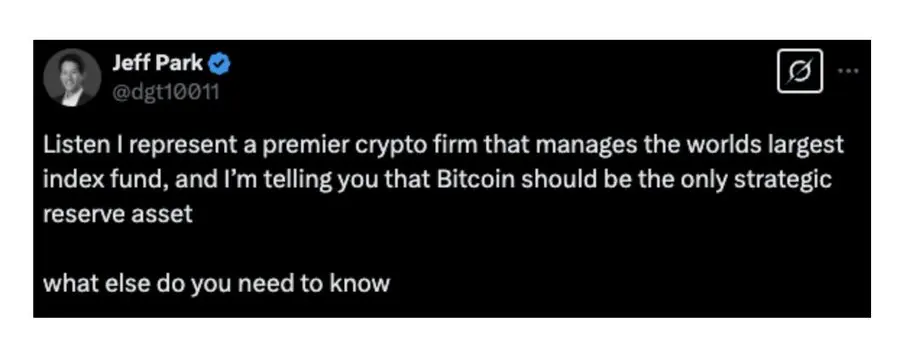

Coinbase、Gemini等行业巨头一致支持比特币作为战略储备,背后是对技术本质的深刻认同:

- Brian Armstrong(Coinbase):“比特币是唯一经过16年市场验证的去中心化货币。”

- Tyler Winklevoss(Gemini):“其他资产本质上是企业代币,无法承担国家储备职能。”

- Jeff Park(Bitwise):指数基金数据显示“比特币的风险调整后收益显著优于其他数字资产。”

这种共识折射出区块链行业的底层认知:战略储备必须基于技术中立性和生态成熟度,而非短期市场炒作或政策套利。

五、结论与未来展望

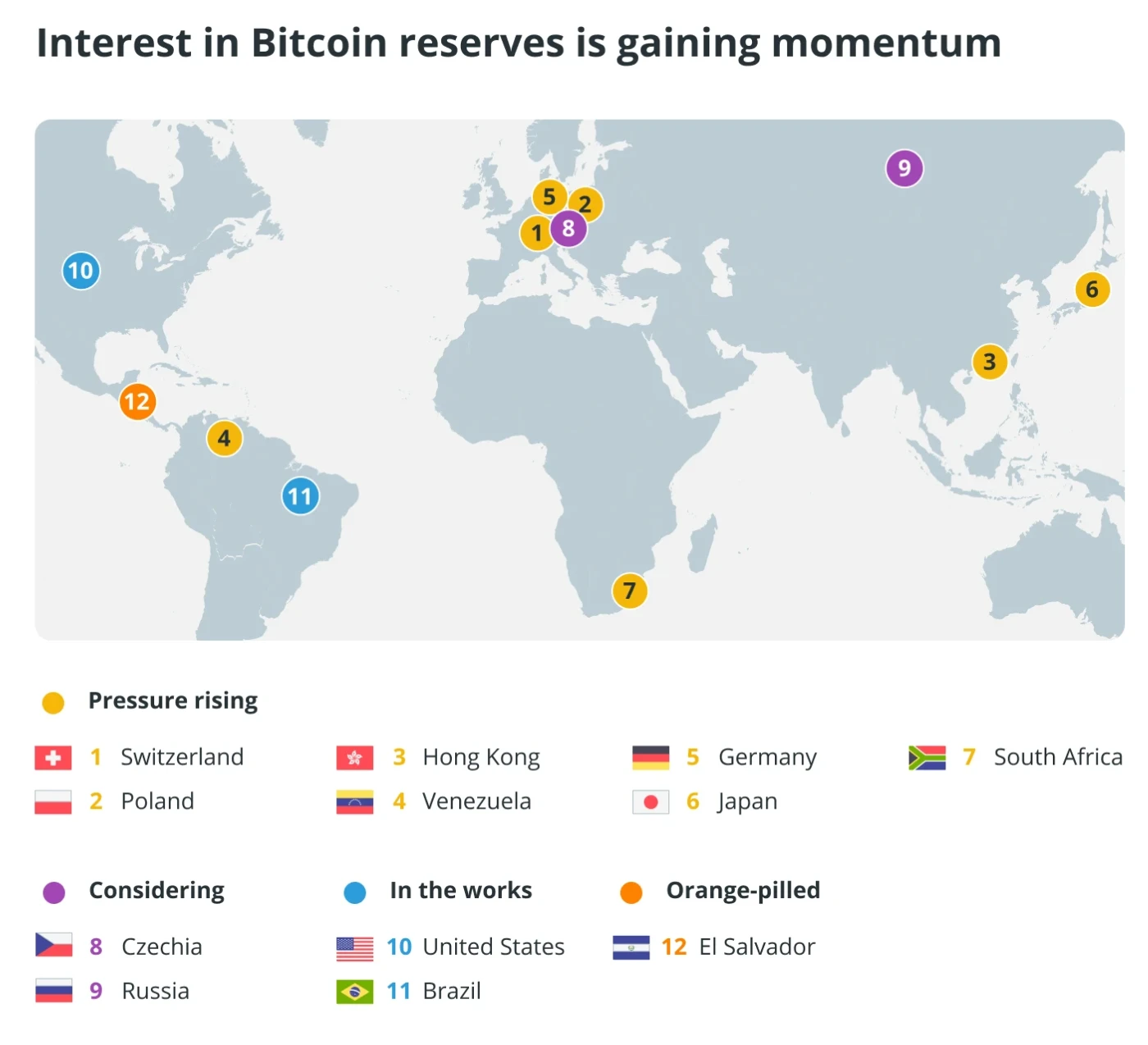

美国将比特币纳入战略储备,本质上是对“数字时代货币主权”的重新定义。通过去中心化架构的技术护城河、市场周期的耐久性验证、伦理合规的制度豁免,比特币构建了传统资产与新兴技术的桥梁。未来,这一决策可能引发全球央行的“数字储备竞赛”——各国将重新评估比特币在对抗金融制裁、增强货币主权中的战略价值。

当然,挑战依然存在:比特币的可扩展性限制(如7TPS交易处理能力)、能源消耗争议、全球监管协调难题,均可能影响其作为储备资产的长期接受度。但正如黄金在信用货币时代并未消失,比特币凭借其技术特性,正在为数字金融体系奠定“去中心化信任”的基石。对美国而言,这既是对金融创新的拥抱,更是在多极化货币格局中谋篇布局的战略之举。