引言

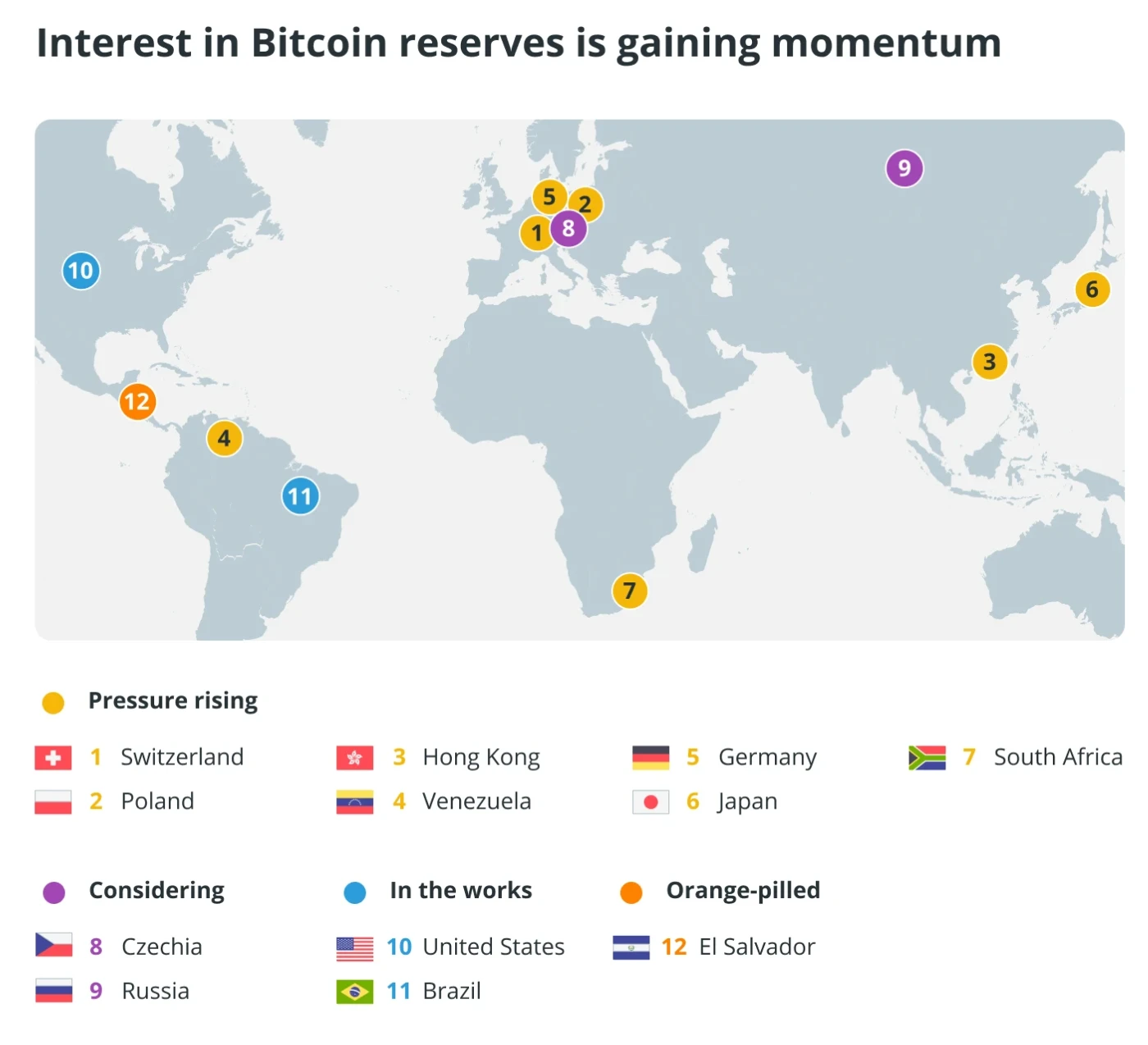

全球金融格局重构的当下,比特币正从边缘资产向国家战略储备的新角色演进。2025年以来,巴基斯坦、萨尔瓦多等经济体陆续将比特币纳入国家级储备体系,这一趋势既折射出新兴市场对传统货币体系的反思,也凸显了数字资产在全球治理中的特殊价值。本文将从国家资产负债表与企业战略储备双重视角,解析小国在FATF合规框架下配置比特币的底层逻辑,剖析其经济动因、地缘博弈及潜在风险,为机构投资者与企业决策者提供参考。

一、巴基斯坦的比特币战略:能源资本化与制度构建

(一)战略储备的顶层设计

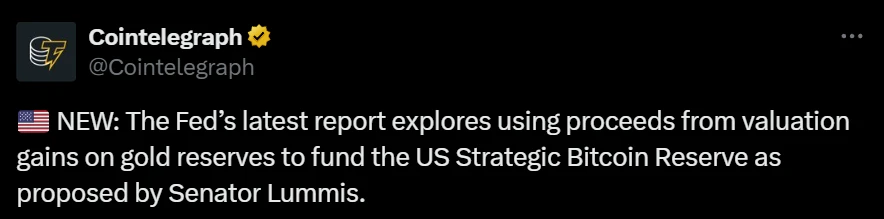

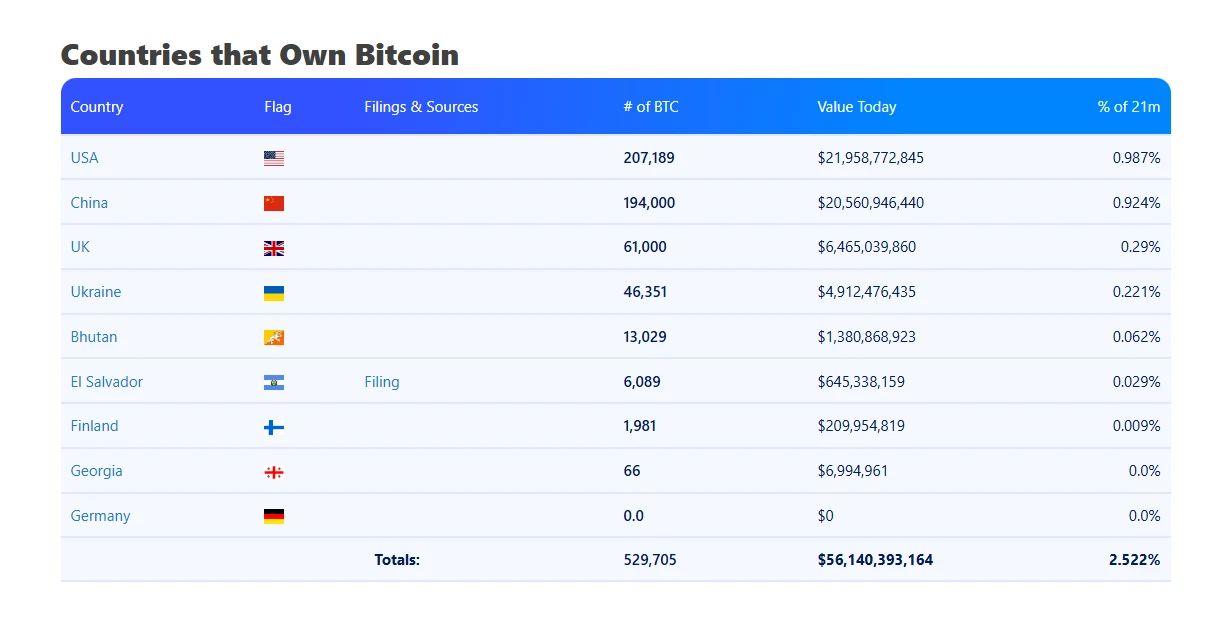

2025年5月,巴基斯坦在“比特币2025”大会上宣布设立国家级比特币战略储备,并明确“永不出售”的长期持有原则。这一决策直指增强经济自主性——其对标对象正是美国政府持有的20.7万枚比特币(占总量0.987%,价值约21.96亿美元)。尽管具体持仓规模尚未公开,配套的能源政策已先行落地:2000兆瓦剩余电力被定向分配给比特币挖矿与AI数据中心,目标是将燃煤电厂15%的闲置产能转化为外汇收入。按当前比特币价格(10.6万美元/枚)估算,满负荷挖矿每年可带来约12亿美元的资产增量,相当于该国2024年外汇储备(约97亿美元)的12.4%。

(二)合规框架与产业生态

巴基斯坦数字资产管理局(PDAA)的成立,标志着这一战略进入制度落地阶段。该机构参照FATF《加密资产监管指南》,搭建起覆盖交易监管、DeFi合规、资产代币化的全流程框架,还引入前币某安CEO赵长鹏等国际顾问参与设计。PDAA的核心任务清晰:推动国债代币化、扶持Web3初创企业,同时探索区块链在土地确权、政务管理中的应用,试图构建“加密经济-实体经济”的联动体系。2025年,巴基斯坦加密用户已达2700万(占总人口10.9%),为战略落地提供了扎实的市场基础。

二、小国比特币热潮:能源禀赋与地缘突围

(一)能源货币化的典型实践

不丹的比特币储备(1.3万枚,价值1.38亿美元)堪称能源转化的范本——其国有企业Druk Holdings利用年发电量72亿千瓦时中30%的冗余水电,以0.05美元/千瓦时的低成本实现超60%的挖矿净利润率。这种“能源-加密资产”转化模式正在多个小国复制:萨尔瓦多依托火山地热能挖矿,目前比特币储备未实现盈利已达3.57亿美元(持仓6089枚);乌克兰则借助战时加密捐款(累计超1亿美元),积累起4.6万枚比特币(占总量0.221%),意外成为东欧加密枢纽。

(二)地缘政治的战略对冲

在美元主导的国际货币体系下,小国普遍面临“特里芬难题”:外汇储备不足与经济主权让渡的双重压力。萨尔瓦多公共债务占GDP已达90%,其《比特币法》试图通过法定货币化突破美元依赖——尽管IMF贷款协议要求“维持储备规模不变”,但比特币价格上涨已使其资产负债表净权益增加28%。巴基斯坦的策略更具区域性:通过吸引中东、中国矿企入驻,打造“加密能源走廊”,试图在印巴地缘竞争中开辟数字经济新赛道。

三、大国与小国的策略分野:查扣资产与主动配置

大国的比特币持有则呈现明显的被动性,其储备多来自执法查扣。美国20.7万枚储备中,85%源于“丝绸之路”等非法资产没收;中国19.4万枚储备同样主要通过反洗钱行动归集,尚未形成主动配置策略。这背后的差异,本质上是货币主权不对称性的体现——大国可通过主权信用货币调控经济,而小国需借助非主权资产对冲货币主权缺失风险。德国2024年清空5万枚比特币储备偿债的操作,更凸显了主权国家对数字资产的工具化态度,与小国的战略化持有形成鲜明对比。

四、IMF监管框架与小国合规博弈

IMF对小国比特币战略的态度颇具“审慎包容”的特点。以萨尔瓦多为例,IMF虽要求修订《比特币法》以取消私营部门强制接受条款,但允许其维持现有储备规模,甚至在2025年5月批准1.2亿美元贷款,暗含对“有限实验”的默许。巴基斯坦则采取“预合规”策略:PDAA成立之初即通过FATF互评估机制,承诺实施Travel Rule(旅行规则)与VASP监管,试图在IMF贷款谈判中为比特币战略争取政策空间。这种合规先行的做法,使其比特币布局被纳入“金融科技发展”范畴,而非简单归为“金融稳定风险”。

五、巴基斯坦的独特性:人口红利与系统风险

(一)战略优势

- 人口与市场潜力:2.47亿人口中,15-35岁青年占比达62%,加密用户渗透率是南亚平均水平的3倍,为区块链技术创新提供了人才储备。

- 能源地缘价值:地处中东-中亚能源通道,2000兆瓦燃煤电厂产能若通过挖矿激活,有望吸引“一带一路”沿线国家参与能源资产代币化,形成区域性加密能源市场。

(二)系统性挑战

- 基础设施瓶颈:全国输电网损耗率高达18%,挖矿所需的稳定电力供应可能加剧居民用电短缺,引发社会争议。

- 市场波动性风险:参考萨尔瓦多案例,其比特币储备市值在2024年曾因价格暴跌缩水45%。若巴基斯坦持仓规模超5亿美元,价格波动可能直接导致国际收支失衡。

- IMF政策约束:尽管PDAA积极合规,但一旦比特币储备占外储比例超过15%,IMF可能援引《外汇储备管理指南》要求风险对冲,压缩战略操作空间。

总结

小国的比特币战略,本质上是一场“高风险-高回报”的制度实验:通过数字资产储备突破传统金融约束,既是对美元霸权的温和挑战,也是能源资本化与经济数字化的创新探索。对巴基斯坦等国而言,“三阶段”策略或为可行路径:短期聚焦合规框架建设,将比特币储备规模控制在外储的5%-8%;中期推动能源资产代币化,构建“挖矿-储能-绿电交易”闭环;长期探索与SDR挂钩的数字储备资产,提升在IMF治理中的话语权。

需警惕的是,比特币的高波动性与监管不确定性,可能使小国陷入“数字资产陷阱”。主权财富基金配置时,建议参照巴塞尔协议III的风险加权资产标准,将比特币纳入“高风险类别”,设置不超过3%的战略配置上限,并建立动态对冲机制。未来,随着FATF《国家加密资产储备指引》的制定,小国的比特币战略或将逐步纳入全球金融安全网,但前提是在创新激励与风险防控之间找到制度平衡点。