引言

2025年以来,中美贸易摩擦升级引发的供应链震荡,正持续冲击全球贸易体系。美国集装箱订舱数据的剧烈波动,不仅折射出关税政策对实体经济的深层影响,更暴露了传统金融工具在应对系统性风险时的局限性。在此背景下,比特币作为非主权数字资产,其“数字黄金”的避险属性逐渐进入企业财务部门的视野。本文结合最新贸易数据与宏观经济模型,探讨比特币在贸易不确定性中对企业资产配置的对冲价值,及其对现有金融体系的补充意义。

一、贸易数据“断崖式”波动:关税冲击的直观显现

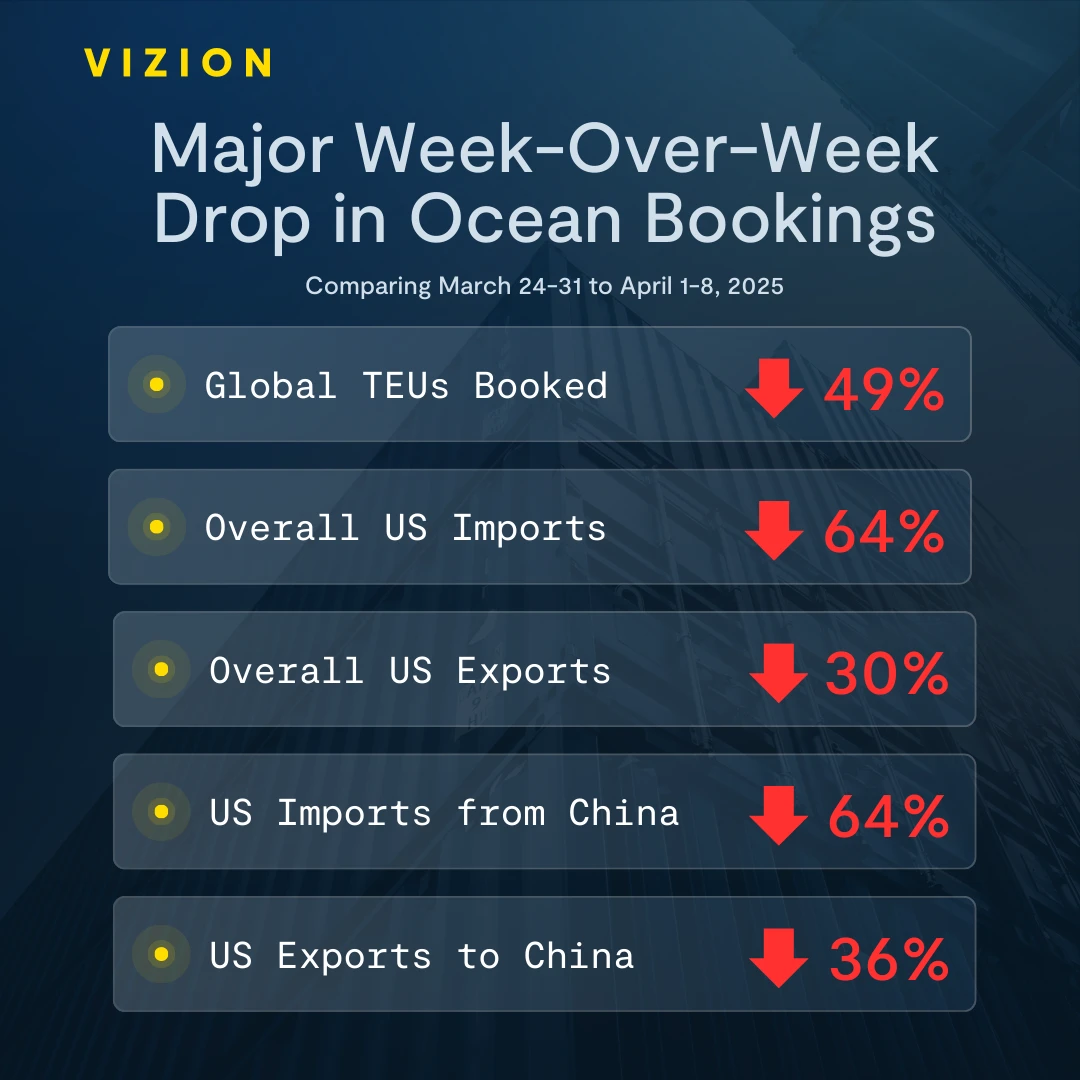

Vizion公司TradeView平台数据显示,2025年3月31日当周美国进口订舱总量骤降64%,其中自华进口量同比下滑幅度相当,对华出口亦下跌36%。观察这组数据背后,1-3月累计订舱量同比下降20%,4月服装纺织品、塑料、铜等品类订舱量周环比暴跌超57%,市场对关税政策的防御性反应已十分明显。邓白氏追踪的数百万条货运记录进一步揭示,美国经济正通过收缩进口规模应对贸易摩擦,这种“去全球化”倾向正加剧全球贸易流动的不确定性。

从宏观经济视角看,贸易数据的剧烈收缩可借助费雪方程式(MV=PT)改良版解读:关税冲击直接导致货币流通速度(V)骤降,企业为规避政策风险纷纷囤积流动性,进而引发名义产出(PT)与实际贸易量的双重收缩。这不仅是短期的量能调整,更释放出全球产业链重构的信号——航运商开始重新评估采购策略与时间节点,预示着贸易网络可能面临长期碎片化趋势。

二、波动根源:政策冲击与供应链的“脉冲式震荡”

贸易数据异动的直接推手,是超前囤货潮与政策落地的叠加效应。2025年初,美国进口商为应对累计税率达145%的对华关税,掀起突击进货浪潮;但4月新关税政策正式落地后,订舱活动随即陷入冻结。这种“囤积-停滞”模式使供应链呈现“脉冲式震荡”,服装纺织品等关税敏感型商品首当其冲,而工业原材料进口的锐减,则预示本土制造业将面临持续性短缺压力。

更深层的矛盾在于美元体系下贸易政策的外溢效应。美国将关税作为经济威慑工具时,实质是将美元转化为“金融武器”施压,这一行为却加速了非美元结算体系的探索。Vizion指出,集装箱订舱作为贸易先行指标,已提前捕捉到市场对政策不可预测性的担忧——当传统贸易规则频繁变动,企业不得不重新评估供应链的地理布局与货币结算方式,这为比特币等非主权资产的崛起创造了现实土壤。

三、传统金融工具的“防御失效”:从信用风险到结算困境

传统金融工具在对冲政策风险时,正暴露结构性缺陷。关税波动引发的不仅是价格风险,更是交易对手风险与结算体系风险的叠加:传统信用证机制在政策频繁变动下频频失灵,远期合约难以覆盖税率调整带来的非线性冲击。从IS-LM模型视角看,关税冲击导致投资(I)与流动性偏好(L)同时扭曲,央行通过公开市场操作调节利率(r)的传统手段,已难以修复供应链断裂造成的损伤。

法币体系的内在矛盾在此过程中愈发凸显。作为主要计价单位的美元,其价值稳定性受制于美国财政政策——2025年美国国债规模突破37万亿美元,债务货币化趋势持续削弱美元作为储备资产的可信度。跨国企业正面临“双重挤压”:一方面是美元债务的偿债压力,另一方面是贸易收入因关税缩水,而传统外汇对冲工具(如美元/人民币远期)却无法对冲“美元信用本身的风险”。

四、比特币的“另类防护”:非主权属性与稀缺性价值

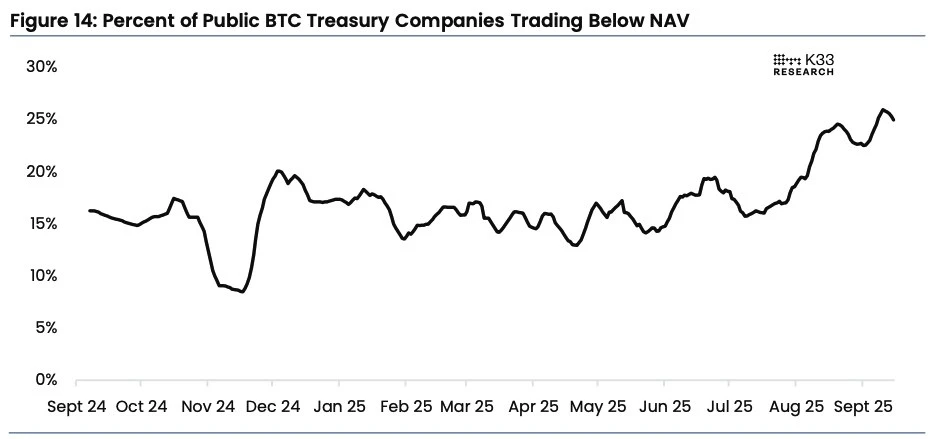

比特币的抗审查性与确定性货币政策,使其成为传统防护机制失效时的战略选项。作为去中心化的价值账本,比特币不受任何单一国家政策约束,这一特性在次级制裁或资本管制场景中尤为关键。报告显示,美股调整期间,比特币作为“抗通胀资产”的市场认知再度升温,机构投资者正通过灰度比特币信托(GBTC)等渠道调整资产配置。

从风险平价理论看,比特币与传统资产的低相关性(60日滚动相关系数仅0.23)使其成为优化投资组合的重要变量。尽管现货价格波动较大,但其2100万枚的固定发行量构建了可预测的价值锚点,这种“数字稀缺性”使其在法币超发周期中具备对冲购买力风险的独特优势。更重要的是,比特币网络作为“终极结算层”,可绕过传统银行体系完成价值转移,降低对SWIFT系统的依赖,这对面临地缘政治风险的跨国企业具有战略意义。

五、企业“比特币化”路径:从资产配置到贸易结算

贸易战催生的“去美元化”趋势,正推动企业财务部门重新审视资产负债表结构。面临美元债务与供应链中断风险的企业,开始将比特币纳入“战略保险资产”——并非替代营运资金,而是对冲财政干预对采购成本与定价模型的冲击。例如,某匿名跨国制造业企业在2025年Q1财报中披露,其资产负债表已配置2%的比特币,用于对冲对华贸易中可能的关税损失。

供应链重构为“比特币化”提供了新路径。当航运数据反映出物流决策与资本保全需求的深度关联时,比特币的支付功能可能逐步嵌入贸易流程:出口商要求以比特币计价结算,进口商通过持有比特币规避汇率与关税风险。这种“贸易-支付-储备”的闭环,本质上是对美元中心体系的局部替代,与OMFIF调查中“70%央行因美国政治环境减持美元”的趋势相呼应。

总结:贸易压力下的“数字避险”新逻辑

2025年4月的订舱数据断崖,不仅是物流停滞的信号,更是全球经济对政策脱序的“用脚投票”。比特币的“避险价值”并非源于市场炒作,而是传统金融体系在政治变量冲击下的功能失灵——当可预测的货币规则被随意改写,非主权的数字黄金自然成为理性选择。从IS-LM-BT模型的扩展分析看,比特币的引入或将重塑开放经济体的政策传导机制,迫使央行在制定货币政策时纳入“加密货币溢价”因素。

展望未来,贸易摩擦可能加速“二元货币体系”的形成:美元继续主导日常贸易结算,而比特币成为应对极端政策风险的“数字瑞士法郎”。这种演变并非颠覆现有金融秩序,而是通过市场选择实现对传统体系的功能性补充。对于企业财务部门而言,在供应链地图中叠加“比特币风险敞口”,或将成为全球化退潮时代的重要生存策略。