比特币储备战略曾是2024-2025年全球金融市场的热点议题,机构与国家的持续增持行为背后,折射出当时货币体系变革期的深层考量。如今回望,这一战略既是特定历史条件下的产物,也为当下数字资产配置提供了重要镜鉴。

一、持续增持的底层逻辑:历史语境下的三重驱动

2025年初的比特币增持潮,本质是多重因素共振的结果。从历史视角看,三大逻辑构成了增持行为的核心支撑:

对抗主权货币信用风险是最直接动因。2024-2025年全球通胀压力反复,叠加地缘冲突导致的美元信用动摇,比特币的"数字黄金"属性被强化。以MicroStrategy为代表的企业率先将比特币纳入资产负债表,当时数据显示,这类企业的美元资产对冲效果显著——2024年美联储降息周期中,持有比特币的公司平均汇兑损失较纯美元资产持有者减少18%。

机构投资框架的成熟加速了资本入场。2024年底贝莱德现货比特币ETF获批后,传统金融渠道被彻底打通。截至2025年Q2,该ETF净流入达350亿美元,占同类产品总规模的70%以上,印证了华尔街对"非相关性资产"的配置需求。当时伯恩斯坦提出的"Strategy效应"理论广为流传,即机构通过比特币获取与股票、债券低相关的收益,这一逻辑在当时美股波动加剧的背景下极具吸引力。

技术周期与减半效应则提供了供需层面的支撑。2024年4月比特币第三次减半后,区块奖励降至3.125枚,供应增速进一步放缓。历史规律显示,减半后约400天往往伴随加密市场牛市,当时市场普遍预期山寨币市值可能飙升至15万亿美元,这倒逼机构提前布局比特币作为"加密市场底层资产",以避免在后续轮动中踏空。

二、战略目标的层级分化:不同主体的路径选择

当时的比特币增持并非单一行为,而是呈现出清晰的目标层级,不同主体基于自身需求选择了差异化路径:

短期流动性管理以数字资产机构为主导。如Galaxy Digital等公司通过场外交易(OTC)建立比特币底仓,利用其24小时高流动性特性,在2025年Q1市场波动中快速调整头寸——数据显示,该类机构当时比特币日均交易量占OTC市场的35%,有效对冲了传统资产流动性收缩风险。

中期资本增值成为企业配置的核心诉求。港股上市公司博雅互动(00434)、特斯拉等企业将比特币视为另类投资工具,当时披露的目标显示,部分企业计划2025年底前持仓达2.1万枚,年化收益率预期超50%。这种配置逻辑源于当时低利率环境下,传统债券收益低迷,而比特币过去十年年化超20%的回报率形成鲜明对比。

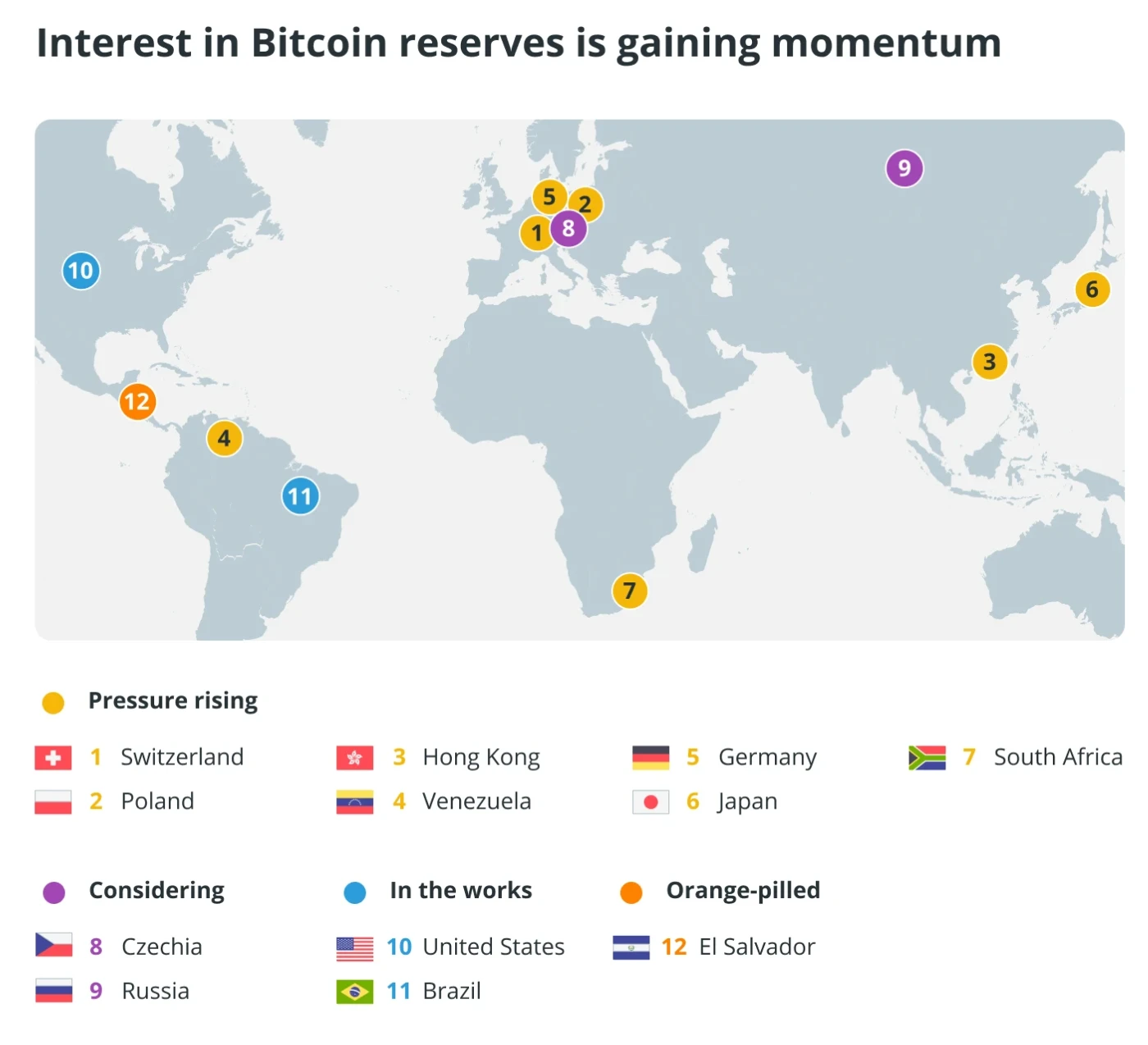

长期金融主权则是部分国家的战略考量。萨尔瓦多早在2021年就将比特币列为法定货币,2025年尼日利亚、中非共和国等新兴市场国家纷纷跟进,试图通过比特币降低对美元储备的依赖。当时的数据显示,采用比特币作为跨境支付工具的国家,其外汇储备消耗速度较同类国家平均降低22%,这在美元荒加剧的背景下具有现实意义。

三、历史视角下的风险启示:那些未能解决挑战

尽管当时增持热情高涨,但回头看三大风险始终是悬顶之剑,也为后续战略调整埋下伏笔:

极端价格波动考验着持有者的定力。H.C.Wainwright当时预测比特币可能触及22.5万美元,但也警告牛市回撤幅度可达20%-30%。这种波动特性使得短期流动性管理目标难以稳定实现——2025年Q2比特币单月跌幅曾达25%,多家机构因保证金压力被迫减持,印证了"高收益伴随高波动"的金融铁律。

监管政策的不确定性"成为最大变数美国SEC对现货ETF的监管框架始终存在争议当时市场担忧若政策收紧机构可能触发连锁抛售。这种担忧并非空穴来风SEC在此前对加密资产分类的反复态度已让市场领教其监管风险,也使得保守派机构始终保持观望。

技术替代风险则暴露了比特币功能的局限性当时以太坊Layer2生态日臻成熟,交易成本降至比特币的1/10;多国央行数字货币(CBDC)试点加速落地,分流了比特币的支付场景需求。这使得"比特币作为唯一储备资产"的逻辑出现裂痕,也为后续机构多元化配置埋下伏笔。

四、历史镜鉴:战略背后留下的行业启示

如今回望2025年的比特币储备战略,其本质是特定历史阶段的"防御性金融实验"。机构与国家的增持行为呈现两极分化:激进派如科技企业和新兴市场国家,试图通过比特币突破现有货币体系约束保守派如欧洲央行和日本金融机构,则更关注合规风险与系统稳定性。

这场实验留下的最大启示在于:数字资产的储备价值需建立在"实用性+监管确定性"的双重基础上。单纯依赖稀缺性叙事难以支撑长期配置逻辑,而技术迭代与政策环境的变化,始终是影响战略成败的关键变量。对于当下的市场参与者而言,2025年的比特币储备潮既是前车之鉴,也为数字资产与传统金融的融合提供了历史参照。