比特币作为首个去中心化加密货币,在实现其核心价值——抗审查、不可篡改与点对点交易的同时,也面临着可扩展性方面的严峻挑战。这一问题的根源在于所谓的“区块链三难困境”,即在去中心化、安全性和可扩展性之间难以三者兼得。比特币的设计优先保障了前两者,导致其链上交易处理能力长期受限,每秒仅能支持约7笔交易,远低于传统支付系统的吞吐量。

这一瓶颈的核心技术限制源自比特币区块大小上限——1MB。该设计初衷是为了防止垃圾交易攻击和维护节点运行的可行性,但随着用户数量的增长,区块空间变得稀缺,进而引发交易拥堵和手续费飙升。尤其在高需求时段,链上转账成本可能达到数十美元,严重削弱了比特币作为日常支付工具的实用性。

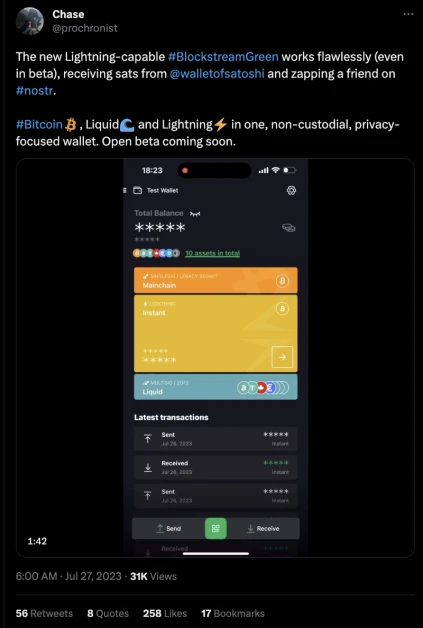

为应对这一挑战,分层扩容方案逐渐成为主流技术路径。这些方案通过构建第二层网络(Layer-2),将大量交易移至链下执行,仅将最终结算结果提交至主链,从而提升整体系统吞吐能力,同时保留底层链的安全保障。闪电网络(Lightning Network)、液体网络(Liquid Network)以及堆栈(Stacks)分别代表了状态通道、侧链和新共识机制三大技术路线,各自在不同应用场景中探索比特币生态的边界拓展。

本文将围绕上述三种典型解决方案展开深入分析,探讨其技术架构、实际应用进展及面临的挑战,并进行横向比较,以期为理解比特币未来的发展路径提供系统性视角。

闪电网络(LN)的技术架构与应用进展

闪电网络(Lightning Network, LN)作为比特币最具代表性的二层扩容方案,其核心机制基于双方支付通道的智能合约设计。通过在链下建立双向支付通道,用户可在无需频繁上链的情况下完成多次交易,仅需在通道开启和关闭时进行两次链上操作。这种模式大幅降低了交易延迟与手续费成本,同时提升了整体吞吐量。

在链下交易与链上结算的平衡设计方面,LN采用哈希时间锁定合约(HTLC)和后续改进的点时间锁定合约(PTLC),确保交易在多跳路由中的安全性与原子性。这种设计使得资金可以在多个节点间安全流转,而最终结算仍由底层比特币区块链保障,从而实现去中心化与可扩展性的兼顾。

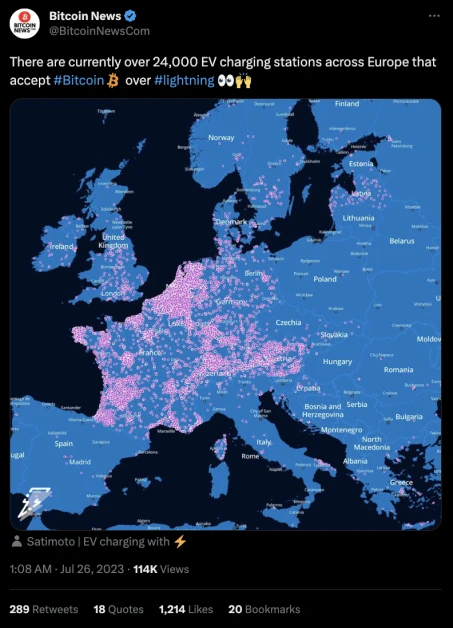

截至当前,LN已锁定约4,670 BTC,形成超过69,000个支付通道,网络效应逐步显现。随着更多用户和节点的加入,路径发现效率和流动性利用率持续优化,推动了微支付、即时结算等场景的实际落地。

币安、Kraken、OKX等主流交易所的接入进一步增强了LN的实用性。这些机构通过部署LN节点,为用户提供更高效的BTC存取款服务,显著降低高频小额转账的成本,也标志着LN正逐步被纳入主流金融基础设施。

技术层面,Keysend协议简化了支付流程,使发送方无需接收方预先生成发票即可完成转账;而Wumbo Channel则突破了原先通道容量上限(63,000 satoshi),支持更大规模的链下交易,拓展了LN的应用边界。

然而,LN的发展仍受限于流动性管理与路由算法瓶颈。当前网络中流动性分布不均,导致部分路径无法完成大额支付;同时,动态费用机制和路由策略尚未完全优化,影响了整体网络效率。这些问题成为LN下一阶段演进的关键攻坚方向。

液体网络(Liquid Network)的侧链创新与资产发行能力

液体网络(Liquid Network)作为比特币的联盟侧链解决方案,通过其独特的双向锚定机制实现了主链与侧链之间的资产互操作性。该机制允许用户将比特币(BTC)锁定在主链上的多重签名地址中,并在侧链上生成等量的L-BTC(Liquid Bitcoin),从而实现资产的跨链转移。当用户希望将L-BTC兑换回BTC时,系统会销毁L-BTC并释放相应的BTC,确保了1:1的价值绑定。

L-BTC的铸造和销毁流程由Liquid Federation管理,这一联盟机构负责验证用户的锚定请求,并确保资产的安全性和流动性。由于采用了快速出块机制,Liquid网络的区块生成时间仅为60秒,且交易确认仅需两个区块即可完成,显著提升了交易吞吐量和结算效率。此外,该网络支持保密交易(Confidential Transactions),隐藏交易金额和资产类型,增强了隐私保护。

Liquid Swap是该网络的核心功能之一,它利用原子交换技术(Atomic Swap)实现不同资产之间的点对点交换,无需依赖可信第三方。这种去中心化的交换机制不仅提高了交易安全性,还降低了中介成本,为用户提供更高效的资产流转方式。

尽管Liquid Network在性能和功能性方面表现出色,但其治理模式仍存在争议。目前,网络由15个Functionaries节点组成的联盟控制,这些节点由核心成员选举产生。这种集中化程度较高的治理结构可能引发单点故障、审查风险以及潜在的恶意攻击威胁,成为其安全性和去中心化程度的讨论焦点。

除了基础支付功能,Liquid Network还支持证券代币、NFT等新型数字资产的发行与交易。这使得开发者能够在侧链上构建多样化的金融产品和服务,突破比特币主链在可编程性方面的限制,推动比特币生态向更高层次的金融基础设施演进。

堆栈(STX)的PoX共识与智能合约生态建设

转移证明(PoX)的BTC质押机制

堆栈(STX)采用了一种独特的共识机制——转移证明(Proof of Transfer,简称PoX),其核心在于将比特币(BTC)作为质押资产引入网络。在该机制下,矿工需向其他网络参与者发送BTC以竞争打包区块的权利,而获胜者则由Stacks协议随机选出,并获得STX代币和交易费用作为奖励。此外,用户可通过“Stacking”机制锁定BTC以获取收益,从而增强网络安全性并激励长期参与。

sBTC双向挂钩的技术路径

sBTC是Stacks生态中实现与比特币双向锚定的关键技术组件,旨在实现信任最小化的跨链资产流动。通过sBTC,用户可将原生BTC锁定于Stacks区块链上的智能合约,并生成等量的sBTC用于DeFi、NFT等应用;反之亦可随时赎回BTC。这一机制依赖于Stacks 2.1升级后的底层架构优化,确保资产在两个链之间的安全流转,同时保持对主链的去中心化特性。

Clarity语言的可预测性优势

为了提升智能合约的安全性和开发效率,Stacks引入了专为其设计的编程语言Clarity。相较于传统图灵完备语言,Clarity强调可预测性与透明性,支持开发者在部署前预览合约执行路径,有效降低漏洞风险。此外,Clarity具备直接读取比特币状态的能力,为构建基于比特币价值层的复杂应用提供了坚实基础。

DeFi/NFT/dApp生态发展现状

随着Stacking、sBTC及Clarity语言的逐步成熟,Stacks生态中的DeFi、NFT及dApp项目迅速增长。截至2025年第二季度,平台智能合约数量已突破23,000个,涵盖借贷、稳定币兑换、数字收藏品等多个领域。Stacks还提供Gaia存储系统、身份注册模块及交易签名工具,助力开发者构建功能丰富的去中心化应用。

Stacking收益模型与网络安全性

Stacking机制不仅为用户提供稳定的BTC质押回报,也强化了Stacks网络的整体安全性。通过绑定BTC参与共识过程,攻击者发动恶意行为的成本大幅上升,从而保障系统稳定性。同时,Stacking周期灵活,支持不同锁定期限的选择,进一步提升了资金利用率和用户参与度。

Nakamoto升级对智能合约的影响

Nakamoto升级是Stacks路线图中的关键里程碑,旨在显著提升其智能合约性能与执行效率。该升级引入异步处理机制,使合约调用更高效,并优化链上数据结构,减少冗余计算。此外,Nakamoto升级增强了sBTC的集成能力,为未来构建更复杂的跨链金融产品奠定技术基础。

三大解决方案的横向对比与未来展望

从技术路线来看,闪电网络采用状态通道机制,通过链下支付通道实现高频小额交易;液体网络作为联盟侧链,利用双向锚定技术提升交易吞吐量和隐私性;堆栈(STX)则基于PoX共识机制,构建可编程的智能合约生态。三者在底层架构上存在显著差异,分别对应不同的扩展目标。

在适用场景方面,闪电网络更适合即时支付和微支付场景,已在钱包、支付基础设施等领域形成初步生态;液体网络凭借资产发行能力,在稳定币、证券代币化等方向取得进展;而堆栈则聚焦于DeFi、NFT等智能合约应用,其Clarity语言增强了代码可预测性和安全性。

从生态成熟度看,闪电网络拥有69,000个节点和4,670 BTC锁定量,币安、Kraken等机构已接入,开发者活跃度较高;液体网络受限于15节点治理模式,去中心化程度存疑,但资产交换和保密交易功能仍具吸引力;堆栈的sBTC方案尚未完全落地,但其智能合约数量已突破23,000个,显示出增长潜力。

流动性瓶颈是三者共同面临的挑战。闪电网络需优化路由算法并提升通道资金利用率;液体网络依赖可信联盟控制资产挂钩,存在中心化风险;堆栈的PoX机制虽能增强安全性,但sBTC的跨层交互效率仍需验证。

展望未来,AI融合将成为重要趋势。例如,闪电网络已尝试将比特币与LLM结合,支持AI驱动的自动支付逻辑;堆栈也在探索智能合约与AI协同的可能性。随着L2生态逐步完善,三类方案或将形成互补格局,在不同应用场景中发挥各自优势。