2025年,随着比特币主导指数(BTC Dominance)升至45%新高,机构对加密资产的认可度持续提升,代币化比特币抵押贷款成为金融科技领域的热门赛道。摩根大通、Coinbase等头部机构加速布局,试图通过将实物比特币映射为链上代币(如WBTC、HBTC),打通加密资产与传统金融的借贷通道。然而,这一创新模式在落地过程中仍面临价格波动、监管模糊、技术安全等多重挑战,其可行性与规模化发展仍需突破关键障碍。

一、核心概念与市场现状:从技术实现到商业落地

1. 代币化比特币:连接链下价值与链上流通的桥梁

代币化比特币通过区块链协议将实物比特币1:1映射为ERC-20等标准代币(如WBTC、HBTC),使其能在DeFi生态中自由流通。2025年,主流机构普遍采用“多签钱包+零知识证明”技术组合提升资产托管安全性——多签钱包通过多节点共同管理私钥降低单点风险,零知识证明则实现资产确权与隐私保护的平衡。不过,跨链兼容性仍受限于底层协议差异,不同代币化项目间的互操作性有待提升。

2. 商业模式:从零售到机构的分层布局

当前市场已形成差异化服务体系:

- 零售端以Coinbase为代表,用户抵押比特币可借入USDC稳定币,贷款价值比(LTV)严格控制在86%以内,当质押率(贷款额/抵押品价值×100%)超过100%时触发自动平仓,通过实时盯市机制控制风险;

- 机构端如摩根大通,正测试比特币与以太坊混合抵押方案,配套动态保证金调整机制,可根据市场波动率实时调整质押要求,目标服务高净值客户与企业流动性需求。

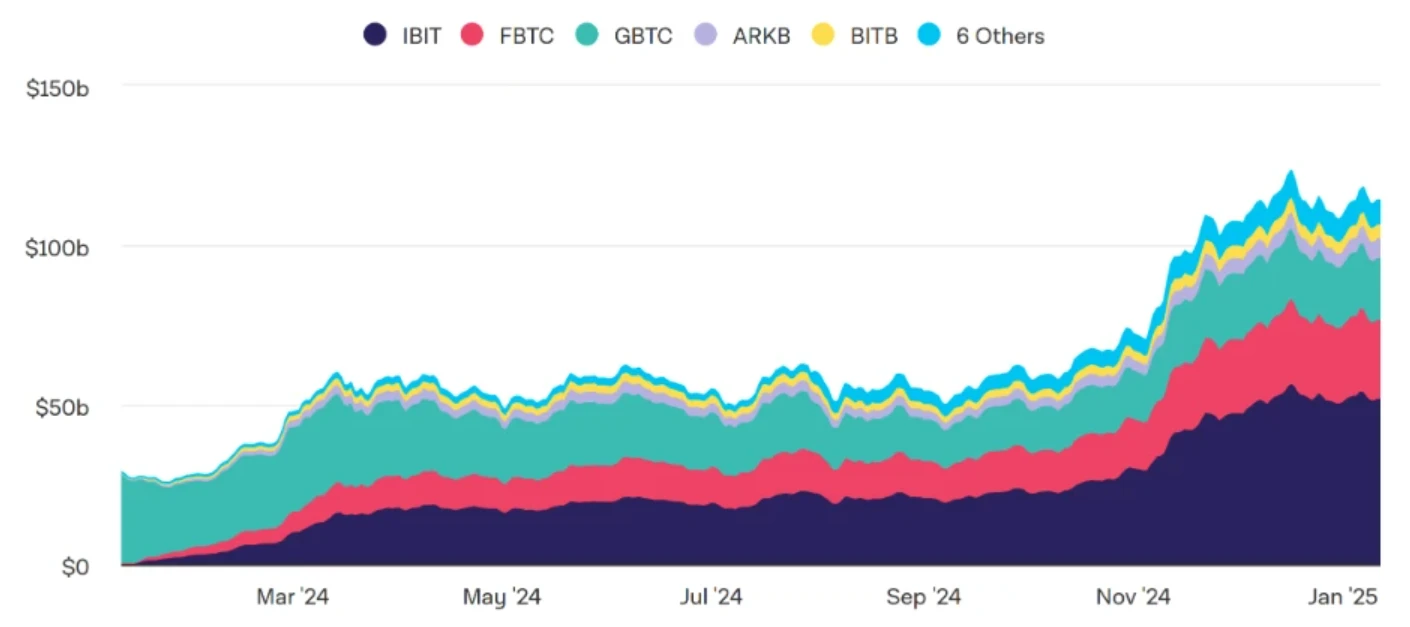

3. 市场潜力:高增长预期下的规模想象

据Forbes 2025年2月数据,比特币价格预计年底前将达12万-20万美元区间,推动抵押贷款市场规模年增300%。机构投资者需求激增是核心驱动力——随着比特币逐渐成为“数字黄金”的共识强化,持有比特币的机构既希望保留资产敞口,又需流动性支持,代币化抵押贷款恰好满足这一需求。

二、落地核心障碍:风险与挑战并存

1. 价格波动性:系统性风险的“灰犀牛”

比特币单日15%以上的跌幅仍可能发生(如美联储超预期加息等宏观事件),这将直接触发连锁清算。例如,若抵押品价格短时间暴跌,智能合约自动平仓时可能因市场流动性不足导致“穿仓”,加剧市场抛压形成负反馈。当前解决方案包括引入期权对冲工具(如购买看跌期权覆盖下行风险)、设置动态质押率阈值(如波动率×1.5倍作为安全垫),但成本与复杂性仍制约普及。

2. 监管合规:全球政策的“差异化迷宫”

不同地区对代币化资产的定性存在显著分歧:美国SEC倾向将其归类为“证券”,要求项目注册并披露详细信息,部分项目通过离岸实体规避监管,存在法律灰色地带;欧盟MiCA框架则强调“1:1储备金”与透明披露,虽提升安全性,但也增加了运营成本(如第三方审计、储备金托管)。监管不确定性导致机构投资者持观望态度,制约市场规模扩张。

3. 技术与安全:基础设施的“阿喀琉斯之踵”

2024年WBTC因签名密钥泄露损失2.8亿美元的事件,暴露了传统多签方案的安全隐患——单一节点被攻破即可能引发资产风险。当前行业正转向门限签名(Threshold Signature)技术,通过分布式节点共同生成签名,降低单点风险;但跨链桥兼容性、预言机喂价延迟等问题仍待解决:预言机若无法实时获取市场价格,可能导致清算时机滞后,扩大用户损失。

4. 市场需求与认知:从“小众”到“大众”的鸿沟

机构层面,普华永道(PwC)2025年调研显示,仅23%受访企业愿接受比特币抵押贷款,主因会计处理复杂(加密资产估值波动需频繁调整报表)、汇率损益风险(借稳定币还需承担比特币价格波动敞口);散户层面,对“质押率=贷款额/抵押品价值×100%”等基础概念认知不足,易因误操作触发清算。市场教育与产品简化仍是破局关键。

三、竞争格局:机构玩家的差异化布局

当前市场参与者已形成分层竞争态势:

- Coinbase聚焦零售用户,推出USDC贷款服务($10万起借),依托自身交易所流量优势,通过“实时盯市+自动清算”控制风险,主打便捷性;

- 摩根大通瞄准机构客户,提供定制化方案(支持ETH/BTC混合抵押),核心竞争力在于动态保证金调整机制——根据客户信用评级与市场波动率灵活调整质押率,满足企业级流动性需求;

- Figure另辟蹊径,将住宅净值贷款代币化(规模达130亿美元),通过区块链审计与智能合约自动化还款降低运营成本,为加密资产抵押提供“传统资产+区块链”的融合范本。

四、未来趋势与建议:从“障碍”到“机遇”的转化

1. 混合抵押模式:降低单一资产风险

行业正探索“加密资产+法币储备+算法稳定币”的混合抵押模式,例如将比特币与USDT、DAI按一定比例组合作为抵押品,通过资产多样性对冲单一币种波动风险,提升贷款稳定性。

2. 监管沙盒试点:国际标准的“试验田”

新加坡MAS、瑞士FINMA已开放代币化债券沙盒,允许机构在可控环境中测试业务模式。预计2026年将形成涵盖资产托管、跨链结算、税务处理的国际标准,为全球合规落地提供框架。

3. 技术升级:提升效率与安全性

ZK-Rollups技术的集成将交易吞吐量提升至10万TPS,大幅减少清算延迟;同时,去中心化预言机(如Chainlink CCIP)通过多节点数据源聚合,降低喂价操纵风险,技术成熟度将成为竞争核心壁垒。

总结:机遇大于挑战,破局需多方协同

代币化比特币抵押贷款在2025年展现出巨大潜力,机构入场与技术进步为其提供了发展动能,但价格波动、监管模糊、技术安全等障碍仍需跨越。未来,随着混合抵押模式普及、监管框架明确、基础设施完善,这一模式有望成为连接加密资产与传统金融的重要桥梁。对于参与者而言,需在合规创新、风险控制与用户教育之间寻找平衡——唯有如此,才能将“概念”转化为“落地价值”,推动加密金融进入规模化发展新阶段。