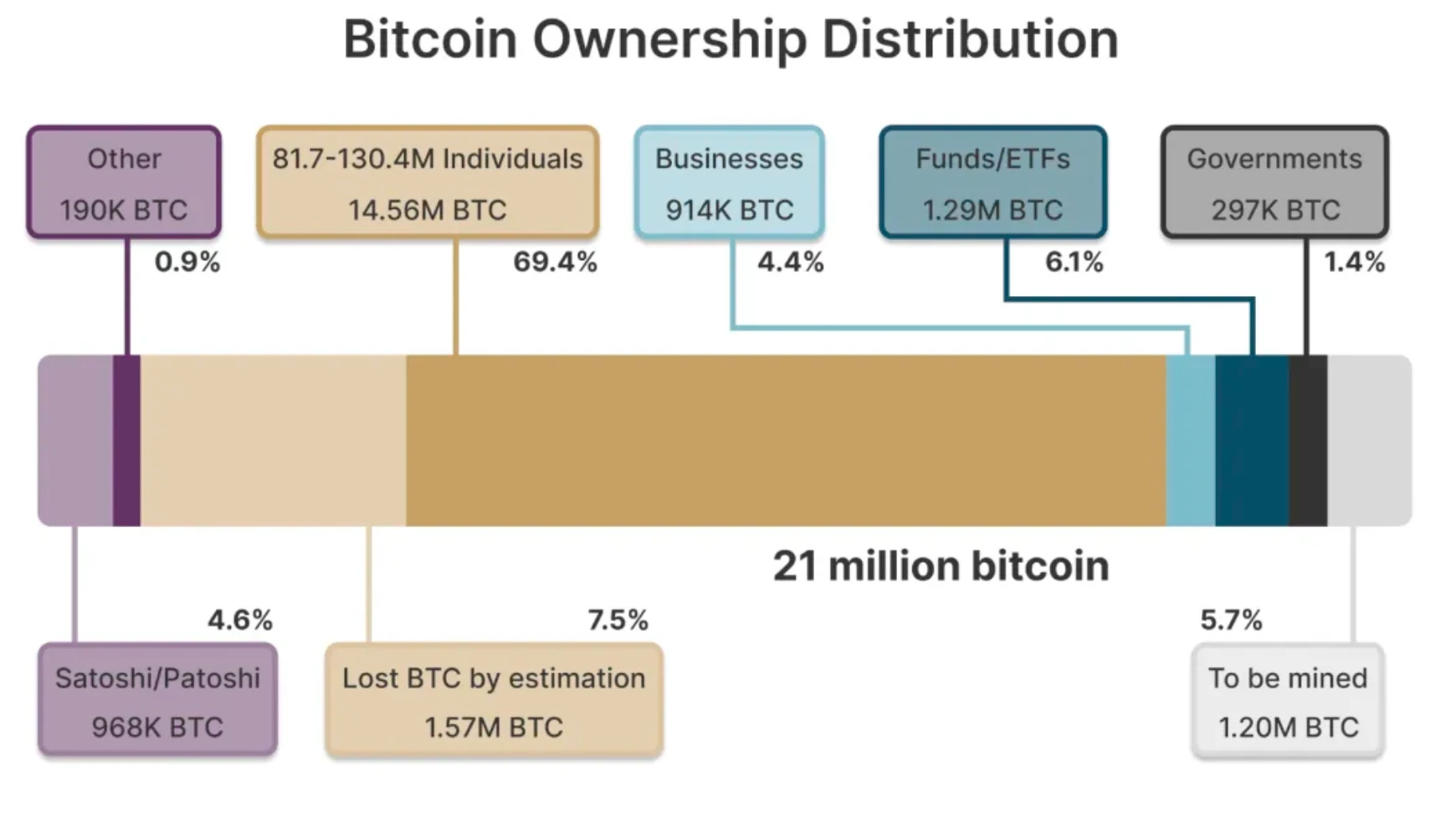

比特币抵押贷款正在颠覆传统金融玩法——它让持有者既能继续持有加密货币,又能获得急需的流动资金。这种创新模式允许用户将比特币作为抵押品来获取贷款,而无需出售手中的数字资产,完美解决了"持币还是变现"的两难选择。

与传统贷款不同,这种模式的最大魅力在于"鱼与熊掌可以兼得":借款人既保留了比特币未来可能升值的收益权,又能立即获得运营资金或消费资金。澳大利亚的Vield和美国的Coinbase等机构已经率先推出了相关服务,正在改写金融行业的游戏规则。

但这场金融创新也伴随着明显的"双刃剑"效应。比特币价格动辄30%以上的剧烈波动,使得抵押品价值可能在短时间内大幅缩水,触发强制清算机制。更棘手的是,全球监管机构对这种新型金融产品的态度仍不明朗,形成了的政策不确定性。

值得关注的是,亚洲市场正在成为这场金融实验的重要战场。日本Fintertech等机构已经开发出结合本地税务特点的创新产品,而新加坡和香港相对明确的监管框架,也为行业发展提供了有利环境。这个拥有全球最活跃加密货币用户群的地区,很可能决定比特币抵押贷款未来的成败。

大洋洲的金融实验:Vield如何玩转比特币借贷?

澳大利亚初创企业Vield正在重新定义银行服务,打造"加密原生银行"模式。与传统银行依赖房地产抵押不同,Vield创新性地接受比特币和以太坊作为贷款担保,开创了全新的资产类别。其产品线包括纯加密货币抵押贷款,以及结合数字资产和房地产的混合型贷款产品。

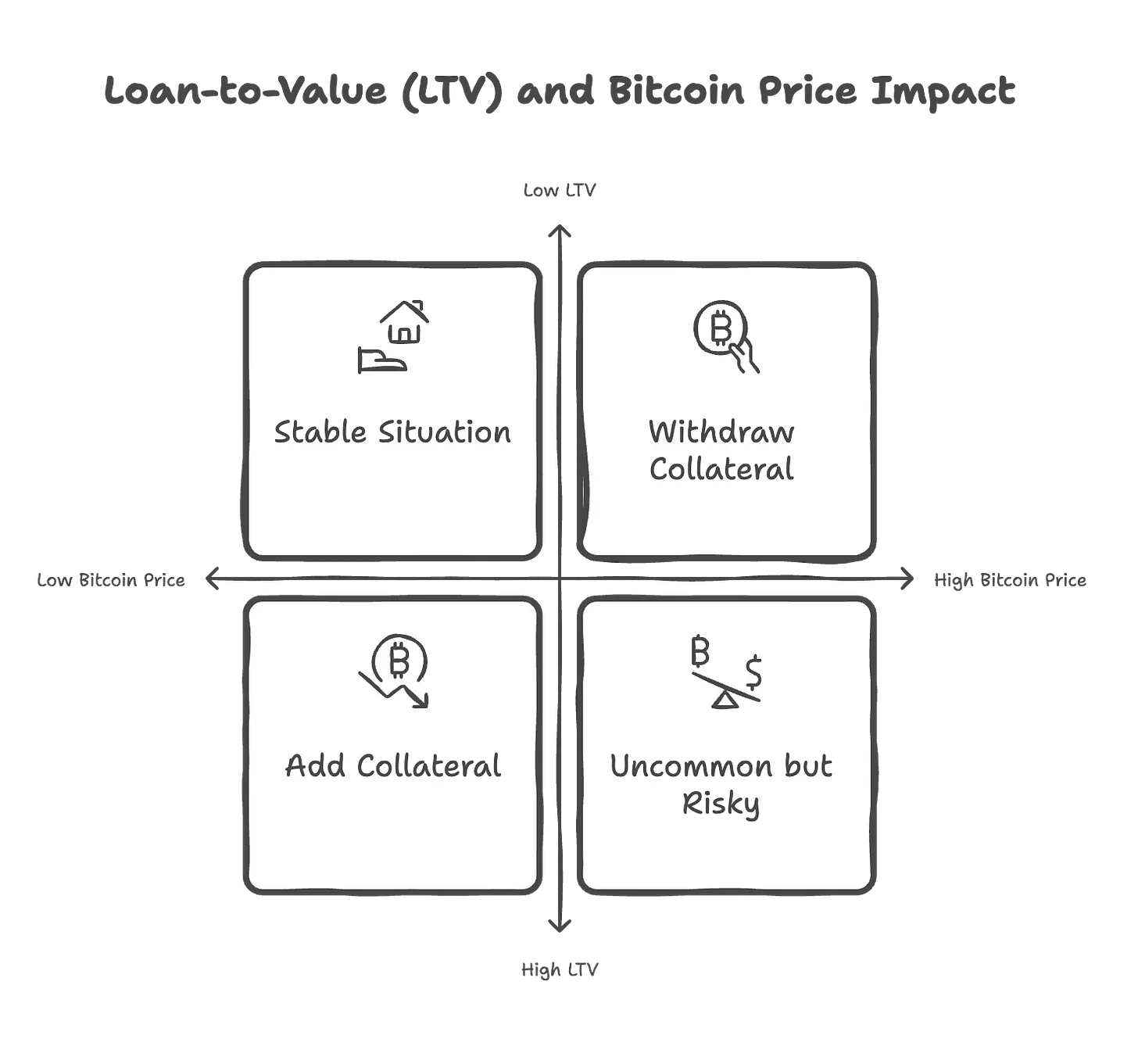

在风控机制上,Vield设置了13%的年利率和2%的手续费,贷款期限为12个月。最关键的参数是75%的清算线——当贷款与价值比率(LTV)达到这个阈值时,借款人必须追加抵押品。以平均12万美元的贷款为例,借款人需要存入价值24万美元的比特币作为抵押,维持65%的LTV要求。这种超额抵押设计有效缓冲了市场波动风险。

运营数据显示,Vield已成功发放3500万美元贷款且保持零违约记录。其安全措施包括将抵押品存储在独立数字钱包中,所有交易均可通过区块链追溯。

这一成绩证明了比特币抵押贷款在实际商业场景中的可行性。

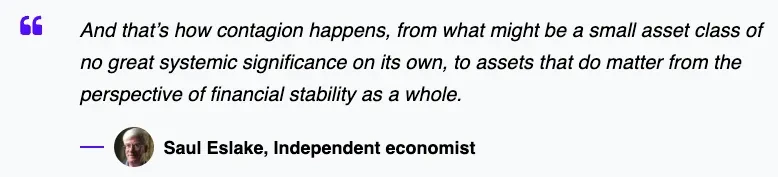

然而,传统金融机构对这种模式仍持怀疑态度。批评者指出加密货币价格波动过大且缺乏内在价值,可能加剧金融不稳定。经济学家警告在市场压力下,强制清算可能造成恶性循环。这种分歧反映了加密货币融入主流金融体系的深层矛盾——创新者试图建立新范式,而保守派则坚持传统估值逻辑。

美国科技巨头的DeFi布局:Coinbase的加密借贷密码

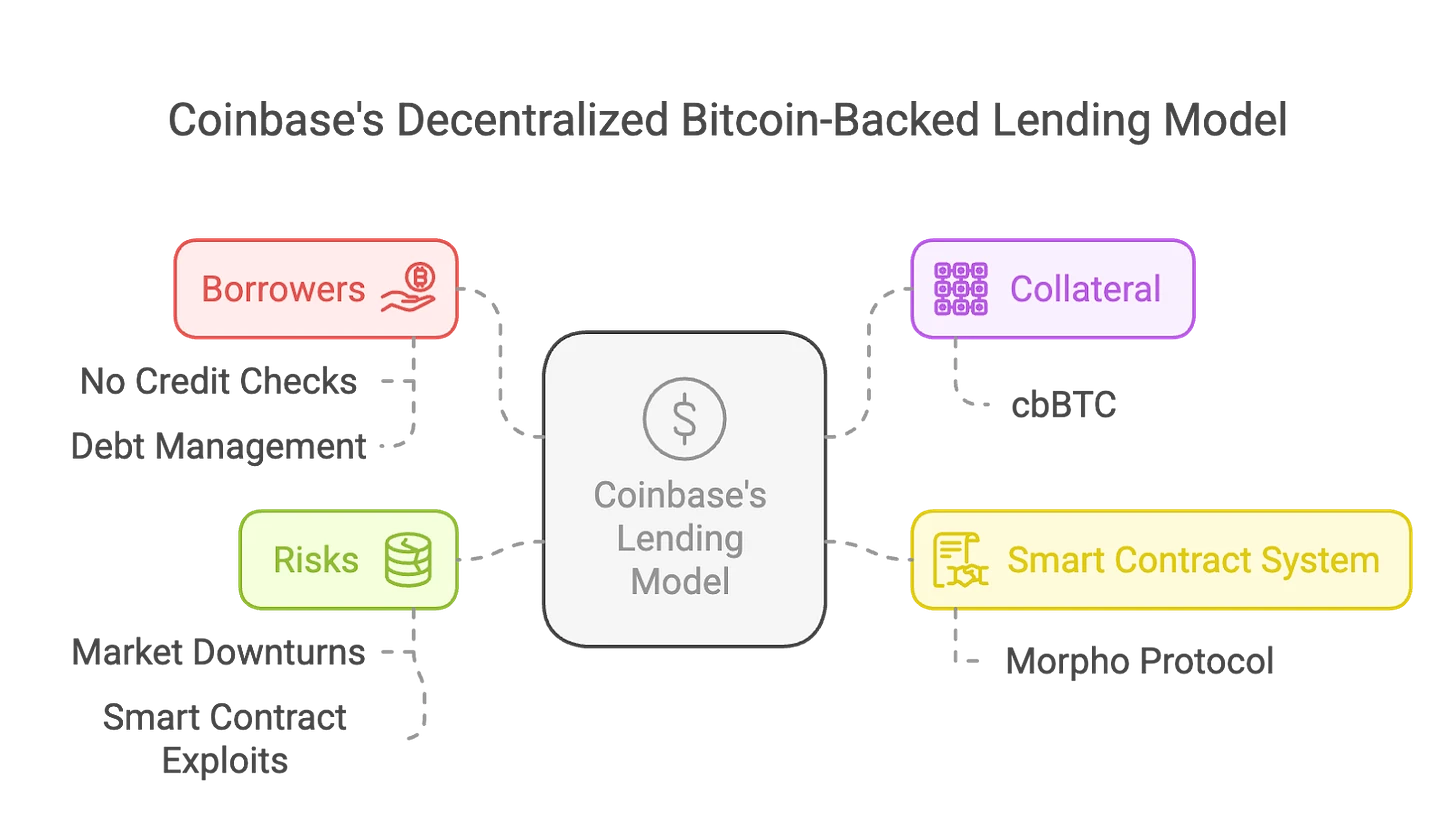

Coinbase通过Base区块链上的Morpho协议,推出了一种创新的去中心化比特币抵押贷款服务。用户可以将比特币作为抵押品,借取最高10万美元的USDC稳定币,整个过程无需信用检查或固定还款计划。这一模式的核心创新在于使用Coinbase Wrapped Bitcoin(cbBTC)——一种代币化的比特币形式,托管在Morpho智能合约中,既增强了流动性又保持了去中心化特性。

该平台设置了86%的贷款价值比(LTV)清算阈值,当比特币价格下跌导致LTV超过这一比例时,系统会自动清算抵押品并收取额外罚款。这种智能合约驱动的自动平仓机制虽然保护了贷款方利益,但也使借款人在市场波动中面临被动清算风险。

与传统中心化平台不同,Coinbase的去中心化模式有效规避了BlockFi和Genesis等机构暴雷的风险。通过Morpho协议实现的交易透明度,显著降低了对手方风险。然而,这种模式也面临智能合约漏洞攻击的潜在威胁,同时cbBTC的法律和税务地位尚未明确,为借款人带来了合规性挑战。

经济学家警告称,大规模采用比特币抵押贷款可能引发系统性风险。若比特币价格突然暴跌,可能触发连锁清算,导致市场抛售压力加剧。这种风险传导链条在加密货币市场的高波动性背景下尤为突出,可能引发流动性危机。尽管存在这些挑战,Coinbase的创新尝试仍为传统金融与DeFi的融合提供了重要参考。

亚洲破局者:日本Fintertech的税务套利策略

作为日本大和证券旗下的专业机构,Fintertech在加密货币抵押贷款领域开创了独特的商业模式。该平台允许用户以比特币或以太坊作为抵押品,提供年利率仅4%-8%的低息贷款产品,最高可贷额度达5亿日元(约330万美元),且最快4个工作日内完成放款。

这一业务模式在日本市场获得热烈反响的核心原因在于其显著的税务优势。日本对加密货币投资收益征收高达55%的资本利得税,通过抵押贷款而非直接出售的方式获取流动性,用户可有效规避高额税负。这种税务套利策略不仅适用于个人投资者,也受到企业客户的青睐。

Fintertech的成功离不开日本独特的监管环境。作为最早将加密货币纳入金融法规体系的国家之一,日本通过监管沙盒机制为创新金融产品提供了试验田。这种政策支持使得传统金融机构能够相对顺利地开展加密资产业务,大和证券的背书更增强了市场信任度。

不过该模式仍面临加密货币价格波动的挑战。为确保业务可持续性,Fintertech建立了严格的风险管理框架,包括动态抵押品估值体系和实时监控机制。这种传统金融机构与加密技术的融合,为亚洲市场提供了可复制的转型样本。

亚洲蓝海市场:为何说这里藏着万亿机会?

亚洲市场正成为比特币抵押贷款的重要增长引擎。行业预测显示,该领域年复合增长率高达26.4%,展现出强劲的发展势头。这一增长主要得益于两大关键因素:

监管优势明显:新加坡通过《支付服务法案》建立了清晰的监管框架,香港则推出VASP牌照制度,为加密金融服务提供了合规路径。这些政策不仅降低了市场不确定性,还吸引了大量机构入驻。

生态协同效应:传统银行与加密交易所的合作模式正在形成。通过资源整合,银行可以触达加密用户群体,交易所则获得更稳定的资金渠道。这种互补关系创造了双赢局面,Ledn平台已实现11.6亿美元业务量就是最佳证明。

市场潜力正在通过三个维度释放:首先,高净值人群对资产流动性的需求持续增长;其次,监管明确性降低了机构入场门槛;最后,成熟的金融基础设施为产品创新提供了支持。这些因素共同构成了亚洲市场的独特竞争力。

监管红线在哪?比特币借贷的合规生死线

中日韩截然不同的监管光谱对比

亚洲各国对比特币借贷的监管态度差异显著:日本已将其纳入现有金融法规框架,中国则全面禁止此类业务。这种监管分歧形成了鲜明的光谱对比,为行业参与者提供了不同的合规环境。

韩国强化KYC导致平台倒闭的典型案例

韩国监管机构因担忧风险,实施了更严格的反洗钱政策,要求贷款机构提交详尽合规文件并进行严格尽调。部分公司因无法满足这些要求被迫终止业务,这成为监管政策直接影响企业存续的典型案例。

VASP规则对行业准入的实质影响

全球范围内,企业必须遵守反洗钱(AML)、了解你的客户(KYC)和虚拟资产服务提供商(VASP)规定。这些合规要求实质上提高了行业准入门槛,形成了市场筛选机制。

反洗钱合规成本对中小平台的挤压效应

严格的合规要求带来了显著的成本压力。以韩国为例,一些中小平台因无法承担合规成本而退出市场,这种挤压效应正在重塑行业格局,加速市场集中化进程。

监管套利与政策博弈的永恒命题

不同司法管辖区的监管差异催生了监管套利行为,而政策制定者与行业参与者之间的博弈持续存在。这种动态平衡关系将长期影响比特币借贷市场的发展轨迹。

价格过山车:比特币抵押品如何扛住暴跌冲击?

30%暴跌触发清算的新加坡案例复盘

新加坡一位借款人曾以比特币作为抵押获得10万美元贷款。当比特币价格突然暴跌30%时,贷款机构立即执行清算程序,导致借款人不仅失去抵押资产,还面临额外财务损失。这个典型案例揭示了加密货币价格剧烈波动对借贷双方的冲击。

超额抵押机制与LTV动态调整策略

为应对价格波动,主流平台普遍采用超额抵押策略。以Vield为例,要求借款人存入价值24万美元的比特币(1.5个BTC)才能获得12万美元贷款,初始LTV控制在50%。当LTV升至75%预警线时,系统会要求追加保证金;Coinbase则设置86%的清算阈值,通过智能合约自动执行平仓。

实时盯市系统的技术实现原理

现代加密借贷平台通过区块链预言机获取实时价格数据,结合智能合约构建自动化风控系统。当市场价格触及预设阈值时,系统能在毫秒级触发预警或清算,避免人工干预的延迟风险。所有抵押品变动都记录在链上,确保过程透明可审计。

黑客攻击导致5000万美元被盗的安全漏洞

某DeFi借贷平台曾因智能合约漏洞遭受攻击,损失5000万美元比特币抵押品。这暴露了技术安全性的致命弱点——即便有超额抵押设计,系统漏洞仍可能让所有风控措施失效。事件促使行业加速采用多重签名冷钱包和第三方安全审计。

FTX连环清算引发的流动性黑洞警示

FTX崩盘期间,Genesis和BlockFi等机构因无法及时处置暴跌的抵押资产而连环爆仓。当市场流动性枯竭时,大规模抛售会形成死亡螺旋:清算压低价→触发更多清算。这提示平台需要设置熔断机制,并保持充足的流动性储备应对极端行情。

未来决胜关键:谁能在加密借贷赛道笑到最后?

新加坡/香港监管友好区的先发优势

新加坡和香港凭借先进的监管框架在加密借贷领域占据领先地位。新加坡的《支付服务法案》和香港的VASP牌照制度为金融机构提供了明确的合规路径,类似Ledn这样的平台已在亚洲实现11.6亿美元贷款业务。这种监管确定性正吸引着全球加密资本向这两个金融中心聚集。

保守LTV设置与智能风控系统双保险

成功的加密借贷平台普遍采用双重风控策略:一方面设置保守的贷款价值比(如Vield采用75%清算线),另一方面部署实时盯市系统。当比特币价格波动触及预设阈值时,智能合约会自动触发追加保证金或清算流程,这种"机器比人快"的风控模式已帮助Vield实现3500万美元贷款零违约的纪录。

托管解决方案的军备竞赛升级

资产托管已成为行业竞争焦点,主流平台纷纷采用冷热钱包分离、多重签名等专业托管方案。但DeFi领域暴露的智能合约漏洞(如5000万美元黑客盗币事件)警示我们:托管安全不仅是技术问题,更是赢得用户信任的关键基建。

传统金融与加密生态的融合路径

大和证券旗下Fintertech的案例证明,传统金融机构正通过两种方式切入市场:一是直接推出加密借贷产品(提供4%-8%低息贷款),二是与Coinbase等加密原生平台合作。这种融合既带来了合规经验,也引入了更成熟的金融风控体系。

行业信任基建与监管沙盒的协同进化

日本监管沙盒培育出Fintertech等创新案例,展示了政策试验田的价值。未来行业的突破点在于:建立可验证的链上信用体系,同时与监管机构保持动态沟通。正如新加坡在FTX事件后仍保持政策连贯性所证明的,稳定的监管预期比短期政策红利更重要。