Bitmine曾是2023年加密挖矿领域备受关注的参与者,这家专注于加密货币挖矿及基础设施的公司,在熊市末期通过大额募资押注矿机采购与生态转型,试图复制MicroStrategy式的"囤币+算力"模式。然而,自2024年后,其公开信息戛然而止,成为加密行业周期波动中又一个"昙花一现"的案例。本文将从历史视角复盘其战略意图、执行路径与最终沉寂的原因,为行业参与者提供镜鉴。

一、从比特币挖矿到"以太坊财库":战略转向的市场逻辑

Bitmine的早期业务聚焦于比特币挖矿,凭借浸没式冷却技术(Immersion Cooling)在硬件能效上建立差异化优势——这种技术通过液体直接接触矿机芯片散热,比传统风冷节能30%以上,在2022-2023年全球能源成本高企的背景下颇具竞争力。但真正引发市场关注的,是其2023年提出的"双链战略":从单一比特币挖矿,拓展至以太坊生态布局,计划构建"以太坊财库"。

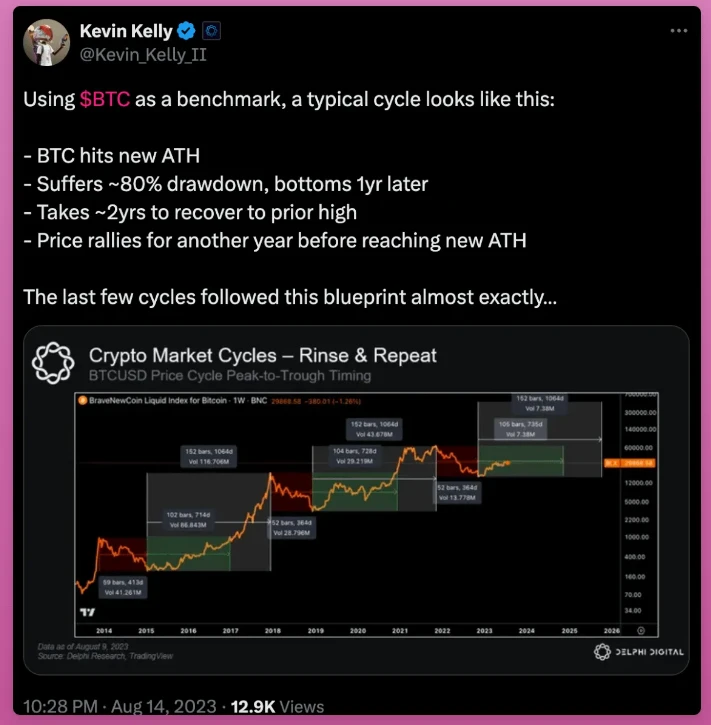

这一转向背后是清晰的市场判断:2023年加密市场处于熊市末期,比特币价格在2万-3万美元区间震荡,机构普遍预期周期底部临近;而以太坊刚完成"合并"(转PoS)不久,生态应用爆发(DeFi、NFT等)带来基础设施需求增长。Bitmine试图效仿MicroStrategy——后者通过持续购币将公司资产负债表与比特币价格深度绑定,而Bitmine则想通过"算力+资产储备"双轮驱动,既通过挖矿获取现金流,又通过以太坊生态布局捕捉长期价值。

二、1800万募资与2.5亿私募:资本押注的信号意义

2023年的两轮融资是Bitmine战略落地的关键支撑。其中,1800万美元公开发行(增发225万股,每股8美元)主要用于矿机采购,目标将算力规模从当时的1.2EH/s提升至3EH/s;而2.5亿美元私募更具标志性——硅谷风投大佬Peter Thiel旗下基金购入9.1%股份,这被市场解读为"机构对加密周期底部的押注"。

从资本运作逻辑看,Bitmine的募资动作有三重意图:一是通过股权融资加杠杆,在熊市低价期扩充算力(矿机价格较牛市暴跌60%以上);二是借Peter Thiel的背书提升市场信心,为后续可能的上市铺路;三是为"以太坊财库"储备资金,计划通过质押、节点运营等方式切入PoS生态。当时行业普遍认为,若2024年牛市如期而至,Bitmine有望凭借算力规模和生态布局实现估值跃升。

三、技术壁垒与行业挑战:理想与现实的落差

尽管战略蓝图清晰,Bitmine的执行路径却面临多重现实阻力:

技术适配滞后是首要难题。其核心竞争力依赖PoW挖矿的浸没式冷却技术,但以太坊转PoS后,传统矿机失去用武之地。若转向以太坊质押,需重新投入节点服务器、安全审计等资源,而Bitmine在PoS领域缺乏技术积累,2023年公告中虽提及"以太坊基础设施建设",但从未披露具体落地项目。

算力竞争白热化加剧生存压力。2023年全球比特币算力已突破400EH/s,头部矿企(如比特大陆、嘉楠耘智)凭借ASIC芯片研发优势垄断市场,Bitmine的3EH/s目标在行业中仅属中等规模,且浸没式冷却的成本优势在矿机价格下降后被稀释——当矿机单价从2万美元降至8000美元,能效提升带来的边际收益不足以覆盖技术投入。

监管政策风险成为压垮骆驼的最后一根稻草。2023年下半年,美国SEC加强对加密挖矿公司的合规审查,要求披露能源消耗、碳排放等数据,部分州甚至出台挖矿禁令。Bitmine的主要矿场位于美国德州,政策不确定性直接影响其产能扩张计划,也让后续融资难度陡增。

四、消失的信号:从活跃披露到彻底沉寂

2024年是加密市场的转折点——比特币价格从年初的3万美元飙升至年底的4.5万美元,牛市启动本应是Bitmine兑现战略的窗口期,但反常的是,其公开信息从2024年Q2后完全中断:官网不再更新技术进展,社交媒体停更,投资者关系邮箱无人回复。

这种"沉寂"背后可能是多重因素叠加:一是财务压力,熊市募资的矿机在牛市初期尚未回本,而币价上涨带来的算力竞争加剧(新矿机入场推高难度),导致挖矿收益不及预期;二是战略摇摆,PoW与PoS的路线冲突未能解决,资源分散下难以形成核心优势;三是资本退潮,Peter Thiel等机构可能因回报不及预期选择撤资,失去资金支持的Bitmine难以维持运营。

五、案例启示:加密行业的"周期陷阱"与生存法则

Bitmine的兴衰为加密行业参与者提供了深刻教训:

机构战略需警惕"周期错配"。2023年熊市募资看似"抄底",但加密行业周期波动远超传统市场,若未能在12-18个月内实现现金流平衡,牛市初期的算力竞争反而可能成为"催命符"——矿机折旧、电力成本等固定支出,会在币价上涨但未达预期时压垮企业。

技术路线依赖是高风险行为。PoW挖矿本质是"硬件军备竞赛",企业若过度依赖单一技术(如浸没式冷却),一旦底层协议变更(如以太坊转PoS)或上游供应链垄断(ASIC厂商),技术优势会瞬间消失。相比之下,头部矿企通过"多链布局+自主研发"(如比特大陆自研芯片)构建的壁垒更难打破。

信息披露是加密机构的生命线。在监管不完善的行业环境中,持续的信息披露是维持投资者信任的核心。Bitmine从高调募资到突然沉寂的转变,不仅导致自身估值崩塌,更强化了市场对"加密机构缺乏透明度"的负面认知,这种信任损失对行业长期发展弊大于利。

Bitmine的故事,是加密行业无数"明星项目"的缩影:在资本喧嚣中快速崛起,又在周期浪潮中悄然退场。对于当前的加密挖矿参与者而言,唯有敬畏周期、夯实技术壁垒、坚持合规透明,才能在行业的"大浪淘沙"中存活下来。而Bitmine留下的"消失的信号",或许正是对所有逐浪者的警示——在加密的世界里,活下去,比押对周期更重要。