企业囤积比特币(BTC)是否会影响其通缩机制,甚至导致稀缺性设计失效?这一问题随着机构持仓规模扩大而备受行业关注。基于2025年Q2最新链上数据与市场动态,我们可从现状、机制与争议三方面展开分析,客观评估企业行为对BTC核心属性的实际影响。

一、企业囤积现状:规模与特征清晰化

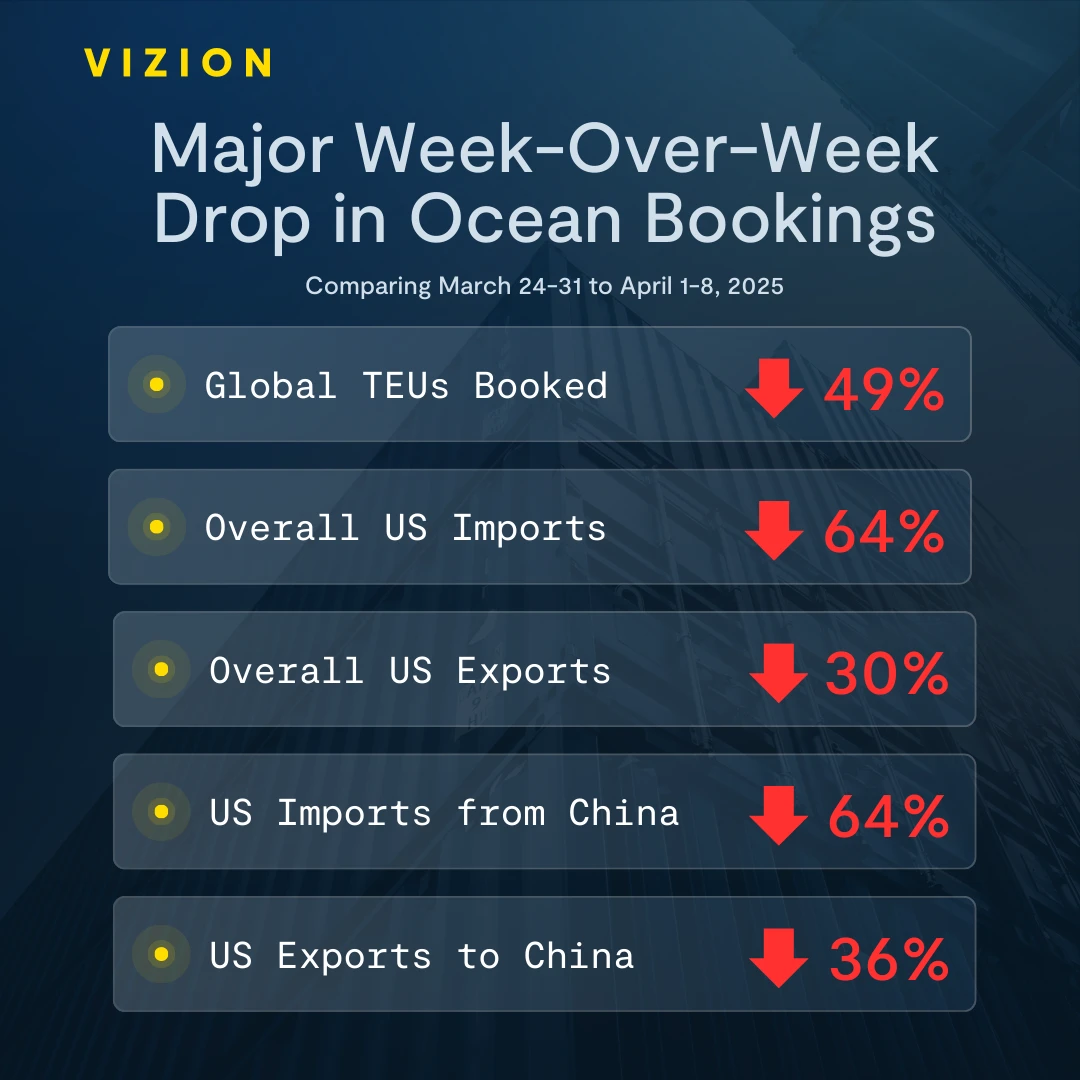

截至2025年7月,全球企业累计持有BTC约420万枚,占流通总量的3.2%,较2024年增长1.5个百分点。其中头部机构集中度显著,MicroStrategy以20.5万枚持仓居首,Galaxy Digital等机构紧随其后。链上数据揭示两个关键特征:一是长期持有属性突出,企业冷钱包中超过3年未动的“沉睡”资产占比达62%,远高于个人用户的38%;二是流动性贡献有限,企业持仓仅占链上活跃地址交易量的5%以下,表明其“囤积”而非“交易”的行为本质。这种“锁定供给”的操作,客观上减少了市场可流通筹码。

二、通缩效应:协议设计与企业行为的叠加影响

比特币的通缩逻辑源于两大底层设计:2100万枚总量上限与每4年一次的区块奖励减半。2024年4月第四次减半后,其年通胀率已降至0.8%,接近传统黄金的“类通缩”水平。企业囤积对这一机制的影响主要体现在流通层面:

- 短期流通紧缩:企业长期持仓直接减少市场抛压,尤其当持仓量超过年新增供应量(2025年约16.8万枚)时,理论上会加剧“有效稀缺性”。数据显示,剔除企业囤积后,2025年BTC实际流通增速从1.1%升至1.7%,印证了企业行为对流通的抑制作用。

- 价格弹性争议:学术模型指出,企业囤积引发的通缩效应需以“需求端持续增长”为前提。2025年Q2机构投资占比升至38%(较2024年提高6个百分点),显示市场需求与企业持仓形成“双向支撑”,共同维持价格高位震荡,但尚未触发“结构性通缩”——即价格脱离供需基本面的极端波动。

三、稀缺机制未失效:核心指标给出明确答案

判断BTC稀缺机制是否失效,需从协议稳定性、市场联动性与流通结构三方面验证:

- 协议层无动摇:比特币代码未因企业囤积出现任何变更,PoW共识与减半机制稳定运行,2100万总量上限仍是不可突破的底层约束。

- 市场需求主导价格:尽管企业持仓减少流通量,但95%的链上活跃交易仍由个人用户与交易所主导,价格弹性更多取决于新增资金入场(如2025年Q2 ETF净流入同比增长22%),而非企业单一行为。

- 实际流通增速可控:剔除企业囤积后,BTC流通量仍保持1.7%的同比增长,高于减半后的年通胀率(0.8%),说明市场尚未陷入“流动性枯竭”。

综合来看,企业囤积确实强化了“有效稀缺性”,但未触及比特币稀缺机制的核心——协议层的去中心化设计与数学约束。

四、行业争议:数字黄金化与中心化隐忧的博弈

当前行业对企业囤积的评价呈现明显分歧:

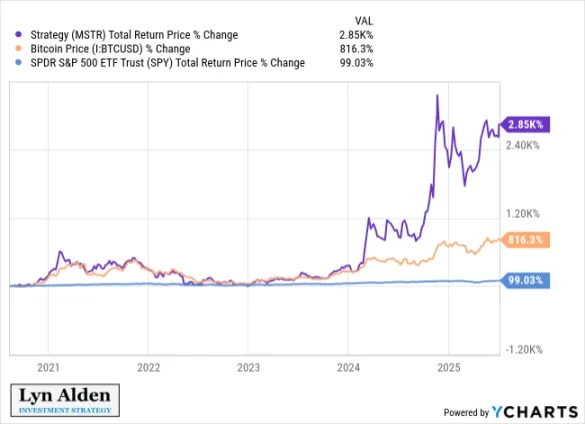

- 支持方:剑桥区块链研究中心2025年白皮书认为,企业长期持仓加速了BTC从“投机资产”向“数字黄金”的角色转换。例如MicroStrategy将BTC纳入资产负债表,本质是将其作为“抗通胀储备资产”,与传统机构增持黄金的逻辑类似,反而强化了BTC的避险属性。

- 反对方:经济学家Nouriel Roubini等学者警告,若头部企业持仓占比突破5%且长期锁仓,可能形成“新式中心化垄断”。一旦企业集中抛售(如债务压力下的被迫变现),可能引发市场剧烈波动,削弱BTC去中心化的初衷。

五、结论与展望:影响有限,监测先行

从当前数据看,企业囤积对BTC通缩机制的影响是“强化而非颠覆”,稀缺性设计未失效。短期内(1-2年),这种行为更多通过心理预期支撑价格,实际通缩效应受限于“需求端持续增长”的前提;中期(5年)若企业持仓占比突破5%,可能倒逼Layer2创新(如BTC质押衍生品)以释放流动性。

对投资者而言,需重点监测两个风险指标:一是企业冷钱包的“沉睡周期”变化(若长期未动账户占比下降,可能预示抛压临近);二是OTC大宗交易溢价率(溢价收窄或反映机构信心减弱)。总体而言,比特币的稀缺性仍由协议设计主导,企业行为只是放大其属性的“催化剂”,而非决定性因素。