比特币作为全球首个去中心化加密货币,自2009年诞生以来,逐步确立了其在数字资产领域的标杆地位。其开创性地引入区块链技术,构建了一个无需信任中介即可实现点对点价值转移的系统,奠定了整个行业的技术基础。然而,随着比特币影响力的扩大,围绕其的技术特性、经济模型与应用场景也滋生出大量误解。这些误解往往源于信息不对称、技术认知偏差以及市场炒作行为,不仅误导投资者决策,也可能阻碍比特币生态的健康发展。 深入剖析这些神话的形成机制,有助于厘清技术事实与市场叙事之间的界限。例如,部分公众误认为比特币仅适用于投机交易,忽视其作为价值存储(SoV)和支付媒介的双重属性;又如关于“比特币浪费能源”的广泛争议,实则反映了对PoW共识机制及其可持续演进路径的认知不足。破除这些误区,不仅是提升市场理性认知水平的关键步骤,也为后续章节中探讨比特币的投资门槛、安全性、波动性、用户体验等核心议题奠定分析基础。本文将围绕十大常见误解展开系统性解析,旨在为读者提供基于技术逻辑与实证数据的客观认知框架。

深入剖析这些神话的形成机制,有助于厘清技术事实与市场叙事之间的界限。例如,部分公众误认为比特币仅适用于投机交易,忽视其作为价值存储(SoV)和支付媒介的双重属性;又如关于“比特币浪费能源”的广泛争议,实则反映了对PoW共识机制及其可持续演进路径的认知不足。破除这些误区,不仅是提升市场理性认知水平的关键步骤,也为后续章节中探讨比特币的投资门槛、安全性、波动性、用户体验等核心议题奠定分析基础。本文将围绕十大常见误解展开系统性解析,旨在为读者提供基于技术逻辑与实证数据的客观认知框架。

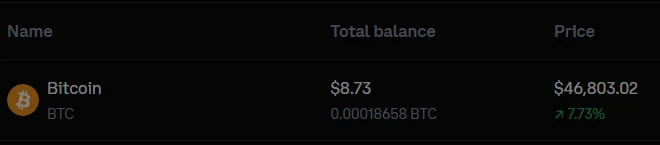

比特币作为加密货币领域的标杆资产,其投资门槛常被误解。其中最普遍的误区之一是“必须购买整枚比特币”。这一观念源于早期市场对加密资产的认知局限,导致许多投资者误以为小额参与无法获得收益,从而转向风险更高的山寨币项目。实际上,比特币协议支持极高的分割精度,最小单位为“聪”(Satoshi),1个比特币等于1亿聪。这种设计不仅提升了资产的可访问性,也为小额投资者提供了灵活的入场方式。

进一步分析可知,比特币的分割机制并非仅限于8位小数表示,理论上可扩展至16位,确保在极端高值场景下仍具备流动性与交易可行性。这一特性使得即便是低资金量用户,也能以较低成本逐步积累比特币头寸。结合定投策略(Dollar-Cost Averaging, DCA),投资者可通过周期性买入固定金额的比特币,有效平滑价格波动带来的风险,优化长期持仓成本结构。该策略基于统计均值回归原理,在波动市场中展现出稳健的投资回报潜力,尤其适用于缺乏择时能力的普通投资者。

因此,比特币的投资门槛远低于公众认知,关键在于理解其底层技术参数与合理配置策略的结合运用。

二、区块链安全性的技术解析

1. 工作量证明网络的规模效应

比特币采用的工作量证明(PoW)机制依赖于全球数百万节点的分布式算力竞争,其安全性直接与网络整体算力规模挂钩。随着矿工数量和专用硬件(如ASIC)的持续增长,攻击者试图掌控网络的成本呈指数级上升。这种规模效应不仅提高了攻击门槛,也增强了系统的抗审查能力,使得任何单一实体难以操控交易确认或篡改历史区块。

2. 51%攻击的现实可行性分析

理论上,若某实体控制超过50%的算力,即可对网络发起双花攻击。然而在现实中,对比特币发动此类攻击所需资源极其庞大,且成本远超潜在收益。此外,一旦发生异常行为,市场将迅速反应导致资产贬值,进一步削弱攻击动机。因此,尽管小型PoW链曾遭遇51%攻击,比特币因其庞大的算力分布,仍被视为具备极高的实际安全性。

3. 量子计算威胁的防御演进

量子计算机的发展可能对现有非对称加密算法构成威胁,进而影响比特币私钥的安全性。对此,密码学界正积极研究抗量子签名方案(如Sphincs+、XMSS等),并探索将其集成至比特币协议的可能性。同时,社区也在推动地址格式升级和密钥轮换机制,以确保在量子计算实用化之前完成系统层面的安全过渡。

三、价值存储属性的多维验证

1. 投机属性的历史局限性

尽管比特币早期被广泛视为投机工具,但其市场演化已逐步突破这一局限。在加密资产发展的初期阶段,高波动性和缺乏实际应用场景确实助长了短期交易行为。然而,随着机构投资者入场、合规金融产品推出以及底层技术基础设施完善,比特币逐渐展现出抗通胀、去中心化储备等特性,推动其从投机资产向价值存储(Store of Value, SoV)转变。

2. 机构采用案例与支付场景扩展

近年来,包括MicroStrategy、Tesla、Galaxy Digital在内的多家企业已将比特币纳入资产负债表作为长期资产配置。此外,萨尔瓦多将其列为法定货币,进一步拓展了其在日常支付中的应用。链上数据显示,零售与B2B交易频次持续增长,表明比特币正逐步实现从资本积累到流通使用的功能跃迁。

3. 市场成熟度指标的实证分析

衡量资产是否具备价值存储能力的关键指标包括市值稳定性、流动性深度及抗审查性。比特币市值占比(BTC Dominance)长期维持高位,现货与衍生品市场日均交易量稳定增长,且未出现系统性清算风险,反映出市场结构日趋稳健。同时,链上大额转账比例下降、小额账户增长趋势明显,也印证了其用户基础的多元化和生态健康度提升。

四、能源消耗的认知迭代

1. PoW机制的能耗悖论

工作量证明(PoW)机制因其高能耗而长期受到批评。比特币网络依赖算力竞争来确保交易安全,这一过程需要大量计算资源和电力投入。然而,这种“能耗悖论”在于:正是其高能耗构建了系统的安全性与去中心化特性。攻击网络的成本极高,从而有效防止恶意行为。因此,能耗并非单纯的浪费,而是对网络安全的投资。

2. 可再生能源的矿场转型实践

面对环保压力,全球主要矿场已加速向可再生能源转型。例如,萨尔瓦多利用火山地热能进行比特币挖矿,部分北美矿场则采用风能和水能供电。据行业数据显示,当前超过半数的比特币挖矿活动使用绿色能源。这一趋势不仅降低了碳足迹,也推动了能源结构优化,使原本被浪费的能源(如甲烷燃烧)得以再利用。

3. 环境效益的量化评估体系

为客观衡量区块链项目的环境影响,业界逐步建立了一套量化评估体系。该体系涵盖单位哈希算力的碳排放强度、能源来源构成、以及与传统金融系统能耗的对比分析等维度。通过引入透明的环境指标,投资者和技术开发者能够更精准地评估项目可持续性,并引导资源向低碳方向配置。

五、波动性与储值功能的辩证关系

1. 市场周期的波动率曲线

比特币的价格波动是其早期发展阶段的显著特征,但随着市场成熟度提升,波动率呈现下降趋势。通过分析历史价格数据可以发现,在每个完整的牛熊周期中,波动率峰值逐渐收窄,反映出市场参与者结构从散户主导向机构投资者过渡的趋势。这种结构性变化降低了短期投机行为对价格的冲击,使波动率曲线趋于平缓。

2. 采用率增长与价格稳定性的正相关

随着比特币在全球支付、跨境结算和价值存储等场景中的应用扩展,其采用率持续上升。实证数据显示,用户基数、交易量及链上活跃地址数的增长,与价格稳定性之间存在显著正相关关系。机构投资者的入场、合规金融产品的推出以及企业资产负债表中比特币配置比例的提高,均增强了市场的深度和流动性,从而缓解极端价格波动的发生频率。

3. 长期价值锚定效应分析

尽管短期内价格仍可能剧烈波动,但从长期视角看,比特币展现出价值锚定效应。其固定供应上限、抗审查属性以及全球共识基础,使其在宏观不确定性加剧时成为避险资产的替代选项。这一特性推动了其作为“数字黄金”的定位,并在多个经济危机事件中得到验证。随着时间推移,市场对其核心价值的认知趋于一致,进一步强化了其作为长期价值储存工具的功能。

六、用户体验的技术进化史

1. 开发者优先到用户优先的范式转变

比特币早期的设计和实现主要围绕技术开发者的需求展开,强调协议安全性和去中心化特性,而忽视了终端用户的可操作性。这种“开发者优先”的模式导致初期钱包界面复杂、交易流程冗长,限制了非技术群体的参与。随着市场成熟和技术迭代,行业逐渐转向“用户优先”设计范式,注重简化交互逻辑、降低认知门槛,并通过模块化工具链提升使用便捷性。

2. 钱包交互界面的革新路径

钱包作为用户与区块链交互的核心入口,经历了从命令行接口(CLI)到图形化界面(GUI),再到移动端集成SDK的演进。现代钱包不仅支持多签、硬件隔离等高级功能,还引入助记词恢复机制、生物识别认证等易用性设计,显著降低了资产管理和交易确认的操作难度。此外,托管与非托管钱包的差异化服务模式,也为不同风险偏好的用户提供了多样化选择。

3. 非技术用户友好型生态构建

为推动大规模采用,生态系统逐步构建起面向非技术用户的服务层,包括法币入金通道、DApp聚合平台、智能合约可视化工具等。这些基础设施通过抽象底层技术细节,使用户无需理解私钥、Gas费或共识机制即可完成资产配置与链上交互。同时,教育内容与社区支持体系的完善,进一步提升了新用户的留存率与活跃度,标志着比特币从极客工具向主流数字资产的过渡。

七、资产控制权的技术保障

1. 私钥管理的密码学原理

比特币系统基于非对称加密机制,用户的资产控制权完全依赖于私钥的安全性。私钥通过椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)生成对应的公钥和地址,确保交易的不可伪造性和唯一性。只要私钥未泄露,资产就无法被未经授权的第三方访问。这种“持有即拥有”的模式构成了去中心化金融体系的核心基础。

2. 历史资产没收案例的对比分析

传统金融体系中,政府可通过法律手段冻结或没收账户资产,如美国在1933年大萧条期间没收私人黄金。而比特币的非托管特性使得类似操作难以实施——除非用户主动交出私钥,否则即便账户地址被识别,也无法强制转移资产。这一特性强化了个体对资产的主权控制。

3. 硬件钱包的安全防护体系

为提升私钥安全性,硬件钱包采用物理隔离设计,将密钥存储于安全元件(SE)中,防止远程攻击。同时,结合助记词备份机制与多重签名技术,进一步降低单点故障风险。此类方案有效平衡了用户体验与资产保护需求,成为高价值持有者的主流选择。

八、智能合约能力的突破创新

1. Taproot升级的技术赋能

比特币长期以来被认为在智能合约功能上存在局限性,但Taproot升级显著增强了其可编程性。通过引入默克尔抽象语法树(MAST)和Schnorr签名技术,Taproot提升了交易隐私性和脚本灵活性,使复杂条件支付和多签机制更高效且难以被链上分析识别。这一升级不仅优化了比特币网络的扩展潜力,也为构建更高阶的智能合约逻辑提供了底层技术支持。

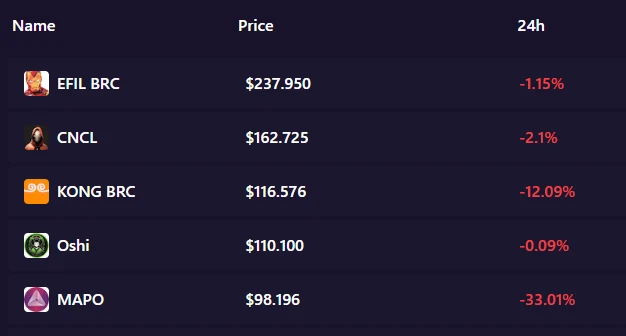

2. BRC-20协议与序数理论的应用

BRC-20协议基于比特币序数理论(Ordinal Theory),实现了在比特币主链上发行和转移同质化代币的能力。该协议利用UTXO模型将特定“聪”标记为可互换资产,从而支持类ERC-20代币的铸造与转账功能。尽管这种实现方式对比特币区块空间造成一定压力,但它验证了比特币作为价值结算层承载资产发行的可能性,并激发了对原生资产协议的进一步探索。

3. 二层网络(闪电网络)的扩展方案

为缓解比特币主链的吞吐量限制,闪电网络作为典型的二层扩展方案,通过状态通道技术实现了高频率、低费用的即时支付。其核心机制依赖于哈希时间锁定合约(HTLC),确保链下交易的安全性和最终一致性。随着路由算法优化和流动性管理工具的发展,闪电网络正逐步推动比特币从价值存储向高效支付媒介演进,拓展其在微支付和实时结算场景中的应用边界。

九、区块链架构的多样性演进

区块链技术自比特币诞生以来,经历了多维度的架构演化,尤其在共识机制和互操作性方面展现出显著的多样性。首先,在共识机制层面,工作量证明(PoW)与权益证明(PoS)代表了两种截然不同的技术路径。PoW依赖算力资源竞争记账权,安全性高但能耗较大;而PoS通过持币权重决定出块机会,降低了能源消耗,但也带来了潜在的中心化风险。

从能耗模型来看,PoW机制因挖矿竞争导致高电力需求,曾引发广泛争议。然而,随着矿工自发向可再生能源地区迁移,其实际碳足迹正在优化。相较之下,PoS完全摒弃硬件依赖,理论上能效比更高,但其长期安全性和抗攻击能力仍需持续验证。

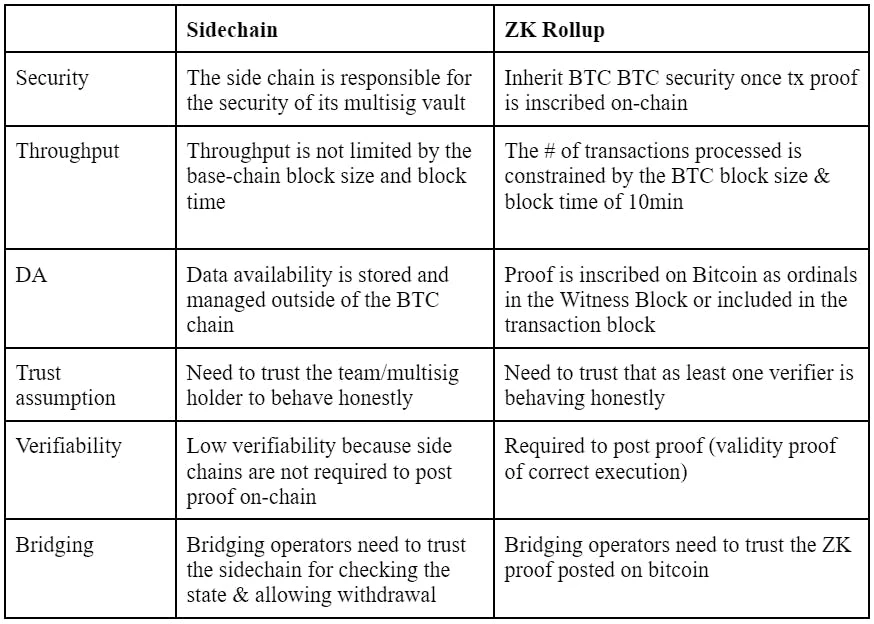

跨链互操作性则代表了区块链架构演进的重要方向。早期的区块链系统彼此孤立,限制了价值和数据的流通。如今,通过中继链、侧链、状态通道等技术方案,不同共识机制和网络结构的区块链得以实现资产跨链转移与信息互通。这一趋势不仅提升了系统的整体灵活性,也为构建去中心化金融(DeFi)基础设施提供了关键支撑。未来,随着零知识证明等密码学工具的融合,跨链协议有望在保障安全的前提下进一步提升效率与扩展性。

十、挖矿参与的技术民主化

比特币挖矿的早期阶段主要由专业设备主导,但随着技术演进,挖矿门槛逐步降低,推动了算力资源的分散化与个体参与的可能性。矿池经济通过聚合算力实现收益均摊,优化了个体矿工的风险与回报比。基于比例分配(PPLNS)或最大最小分配(Pay-per-Share)等机制,矿池确保参与者依据贡献获得稳定收益,从而提升整体网络的去中心化程度。

普通硬件挖矿虽在比特币主链上已不具备经济可行性,但在部分抗ASIC算法的区块链中仍具操作空间。结合低功耗硬件与分布式计算模型,个体用户可通过协同挖矿方式参与区块验证,进一步增强网络的多样性与容错能力。

此外,分布式节点部署提升了区块链系统的健壮性。节点数量的增长不仅强化了数据冗余和抗攻击能力,也增强了共识机制的稳定性。这种去中心化的基础设施布局,构成了区块链网络长期可持续运行的核心支撑。

结语:构建理性认知的价值投资

破除比特币神话不仅是市场教育的重要环节,更是推动行业走向成熟的关键一步。通过揭示误解,投资者得以建立基于技术逻辑和经济模型的判断框架,从而减少情绪化决策。这种认知升级不仅服务于个体投资者利益,也为整个市场的稳定性提供了基础。

技术透明化在这一过程中扮演核心角色。比特币网络的开放性、可验证性和去中心化特性,是其区别于传统金融资产的核心优势。持续提升技术可理解性,有助于增强公众信任,促进更广泛的采用,并为监管提供清晰的技术边界。

展望未来,比特币生态将在智能合约扩展、二层支付网络、资产发行协议等方面持续演化。Taproot、BRC-20、闪电网络等技术创新已展现出系统架构的延展性。随着基础设施的完善与用户体验的优化,比特币将逐步实现从数字黄金到全球结算网络的跃迁。