信用卡的普及彻底改变了货币流通方式。二战前,信用卡还是特权阶层的专属工具,仅有Diners Club、Card Blanc和American Express等少数几种高端信用卡在流通。这些卡片持有者都需在银行存入大额保证金,因此对整体货币体系影响有限。

战后经济繁荣催生了信用卡革命。随着银行、百货公司甚至学校都开始发行信用卡,信用消费迅速大众化。但这种便利背后隐藏着危机:持卡人通过"以卡养卡"的方式累积债务,最终导致信用泡沫。虽然现代信用卡体系通过预支卡等改良措施降低了风险,但每月数万亿的信用消费仍在无形中放大了货币流通量。

与此同时,比特币的出现将货币虚拟化推向新高度。这个原本用于货币换算的虚拟计算单位,如今却成为投机工具在市场上交易。比特币没有实体支撑,价格剧烈波动,完全脱离了传统货币与实体经济的关系。

信用卡的信用膨胀和比特币的虚拟特性,共同指向一个核心问题:现代经济是否已经演变成一场建立在信用泡沫上的游戏?当货币逐渐脱离实体价值锚点,我们是否正在见证一场由"经济魔法师"操控的全球货币实验?

信用卡帝国的崛起与崩塌前夜

从二战前特权阶层专享到全民普及的演变史

二战前,信用卡是少数特权阶层的专属工具。当时主要有三种信用卡:供富商大贾在高端场所使用的"Diners Club"、象征无限消费能力的"Card Blanc",以及方便旅行者支付的"American Express"。

这些卡片持有者都需在银行有充足存款作为担保,使用范围有限,对货币流通影响甚微。

早期信用卡使用者多为身份特殊、具有信用保障的群体,如名校学生等,与当时信用卡的高端定位相呼应。

信用卡泛滥催生的"以卡养卡"债务游戏

战后美国经济繁荣带动信用卡普及,银行、百货公司甚至学校都开始发行信用卡。过度发行导致信用审核松懈,催生了危险的债务循环:持卡人用新卡偿还旧卡债务,最终因巨额欠款而破产。80年代常见一人持有20多张信用卡"以卡养卡"的现象。

预支卡与传统信用卡的双轨制如何重构货币流通

为遏制信用滥用,现代信用卡体系分化为两种:传统信用卡和实时扣款的预支卡。但大量信用卡在消费与还款间的"空窗期",实质上创造了数倍于实际货币流通量的信用额度,重构了货币流通机制。

信用膨胀引发的隐性通货膨胀危机

这种信用膨胀形成了一种难以监管的隐性通胀。表面上刺激经济繁荣,实则掩盖了无约束信用扩张的危险性。现代货币已脱离政府担保的安全性,整个经济体系建立在信用泡沫之上,一旦破裂将导致系统性崩溃。

比特币:数字炼金术的奇幻赌局

解密比特币从计算单位到投资标的的蜕变

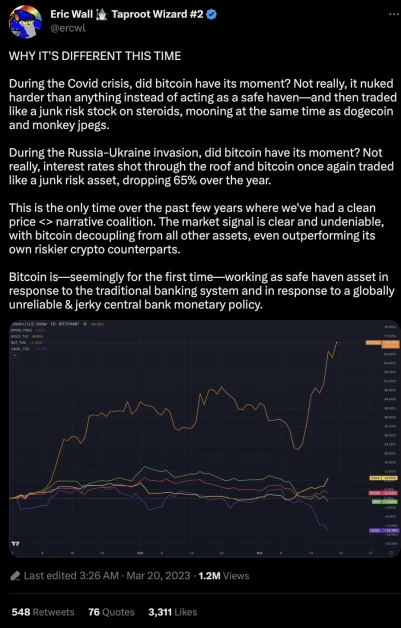

比特币最初只是计算机程序中用于换算各国货币比价的虚拟单位,其价值微小到被称为"bit"。这个纯粹的计算工具却在2017年11月被芝加哥商品交易所正式列为可交易商品,完成了从技术参数到投资标的的惊人转变。

价格波动背后的投机机制与空头交易

比特币市场呈现出极端的敏感性,价格在短时间内剧烈波动。这种特性催生了大量投机行为,交易者通过快速买卖比特币进行套利,形成了典型的空头交易模式。这种交易完全脱离了商品的实际价值支撑。

虚拟货币如何脱离实体价值成为投机工具

作为一个完全虚拟的计算单位,比特币本身没有任何实体形态或内在价值。它既不代表国家信用,也不能直接用于债务支付。

然而正是这种"无中生有"的特性,使其成为纯粹的投机工具,交易行为完全基于市场心理预期而非实际价值。

对比传统金融体系揭示其本质性差异

与传统金融体系不同,比特币市场完全脱离了生产-消费的经济循环。正规资本主义经济建立在实物生产、劳动报酬和合理利润的基础上,而比特币交易更像是数字赌局,其价值完全由市场投机行为决定,没有任何实体经济支撑。这种差异揭示了现代金融体系中虚拟经济与实体经济的深刻割裂。

生产型经济向信用泡沫的坠落轨迹

解析美国实体经济基础到虚拟经济主导的转变

美国经济原本建立在坚实的实体经济基础之上:从农业开发到钢铁制造,再到消费品生产,形成了完整的产业链。这种传统资本主义模式下,货币用于支付生产要素,产品价格包含生产成本和合理利润,构成了健康的经济循环。然而经过百年演变,美国经济逐渐从实体生产转向信用驱动,形成了以金融创新和虚拟交易为主导的经济形态。

科技革新与生产模式升级反而加剧泡沫化

讽刺的是,科技进步本应促进生产效率提升,却在美国演变为金融工具创新的催化剂。高度工业化和技术革新带来的不是实体经济的强化,而是催生了各种复杂的金融衍生品和虚拟交易模式。生产体系日益完善的同时,经济却越来越依赖信用扩张和金融投机来维持表面繁荣。

全球化背景下各国经济体质的此消彼长

在全球经济一体化进程中,其他国家正在夯实制造业基础、完善实体经济结构,而美国经济却日益"空心化"。这种反差使得美国的经济霸权地位面临挑战。当新兴经济体通过实体产业发展积累实力时,美国却沉迷于信用扩张和金融创新带来的短期繁荣。

特朗普"美国优先"政策与现实经济空洞化的矛盾

特朗普政府提出的"美国优先"政策,试图重振制造业和实体经济,却忽视了美国经济已经深度金融化的事实。在信用经济泡沫不断膨胀的背景下,这种回归传统生产模式的愿景与现实严重脱节。美国经济已经形成了依赖信用扩张的惯性,单纯的政策口号难以扭转这种结构性转变。

当货币失去锚点:现代经济的魔幻现实主义

现代经济正经历着一场深刻的异化过程,货币与实体经济之间的纽带正在断裂。信用卡的泛滥使用创造了一个危险的先例:原本作为支付工具的信用凭证,通过"以卡养卡"的债务游戏,实际上放大了数倍于基础货币的信用流通量。这种脱离实体经济的信用膨胀,本质上是一种隐性通货膨胀,它刺激着虚假繁荣,却掩盖了经济基础的空洞化。

更令人担忧的是比特币等虚拟货币的出现,将这种异化推向了极致。这个原本用于货币比价计算的虚拟单位,如今却成为投机者炒作的标的。比特币没有国家信用背书,也不代表任何实际价值,其价格波动完全由市场投机行为驱动。这种纯粹的虚拟符号交易,使经济彻底脱离了生产-消费的良性循环,演变成一场危险的金融赌局。

金融创新本应服务于实体经济,但当前的信用经济却走向了反面。美国从坚实的工农业基础发展到今天,其经济越来越依赖信用泡沫的持续膨胀。这种建立在虚空之上的繁荣,与全球化背景下其他经济体质的实质性增强形成鲜明对比。当魔法师的魔杖挥舞得越来越快,我们不得不思考:这场信用游戏的终局会是什么?泡沫破裂的冲击波又将如何重塑全球经济格局?