在全球宏观经济格局深度调整、地缘政治风险加剧的当下,比特币正从边缘资产逐步走入主流视野,成为企业与国家战略配置中不可忽视的新变量。本文将从企业资产配置逻辑、国家战略储备视角、合规框架演进及宏观经济关联四个维度,剖析比特币在当前经济环境下的长期价值与潜在挑战,为宏观经济与金融从业者提供一份审慎而富有前瞻性的参考。

一、企业资产负债表上的新选项

传统企业财务模型中,现金及等价物管理往往聚焦于流动性与短期保值,然而通胀压力与法币信用风险的上升,正在改写这一逻辑。MicroStrategy自2020年起持续增持比特币,至2023年末持仓成本约2.9万美元/枚,此时市值已浮盈超10亿美元,其财务总监Phong Le直言:“比特币不是投机,而是应对法币贬值的长期战略储备。”这种配置思路正在蔓延——特斯拉、Block等科技企业将比特币纳入资产负债表,并非追逐短期波动,而是看中其与传统资产的低相关性,以及在极端市场环境下的“危机阿尔法”属性。

企业配置比特币的决策背后,是对“现金为王”传统理念的再思考。当美联储持续加息导致债券市场波动加剧,银行存款利率与通胀的“负剪刀差”长期存在,比特币作为不依赖任何中心化机构的数字资产,其稀缺性(2100万枚总量上限)与去中心化特性,为企业提供了对抗系统性风险的另类工具。不过,价格波动性仍是不可忽视的现实——2022年LUNA事件期间,持有比特币的企业普遍面临资产减值压力,这也提醒市场:配置需建立在对自身风险承受能力的清醒认知之上。

二、国家战略储备的“数字黄金”之争

从国家层面看,比特币的战略价值正在被重新评估。2023年,萨尔瓦多将比特币定为法定货币已满两年,尽管面临国际货币基金组织的质疑,但其外汇储备中比特币占比已达15%,总统Bukele公开表示:“这是小国对抗美元霸权的金融主权尝试。”更值得关注的是,部分新兴市场国家开始悄然增持——据Chainalysis数据,2025年中东某主权财富基金通过灰度GBTC累计增持超10万枚比特币,动作低调却意味深长。

发达国家对此态度则更为审慎。美国SEC虽多次延迟比特币ETF审批,但并未否定其资产属性;欧盟通过《加密资产市场监管法案》(MiCA),为比特币交易与托管建立合规框架。这种“规制先行”的策略,既反映了对金融稳定的顾虑,也暗含对数字经济时代战略资源的争夺。毕竟,当全球13%的主权财富基金开始研究加密资产配置,比特币作为“数字黄金”的储备价值,已不再是科幻式的想象。

三、合规框架:从“灰色地带”到“规则化发展”

比特币的主流化进程,离不开合规框架的演进。FATF(反洗钱金融行动特别工作组)2023年更新的“旅行规则”将比特币交易纳入监管,要求交易所对超过1000欧元的转账实施身份验证,这一举措虽增加了运营成本,却也推动行业从“野蛮生长”转向“规则化发展”。新加坡MAS、英国FCA等监管机构则采取“沙盒监管”模式,在控制风险的前提下鼓励创新,这种差异化监管路径,正在全球范围内形成“合规竞赛”。

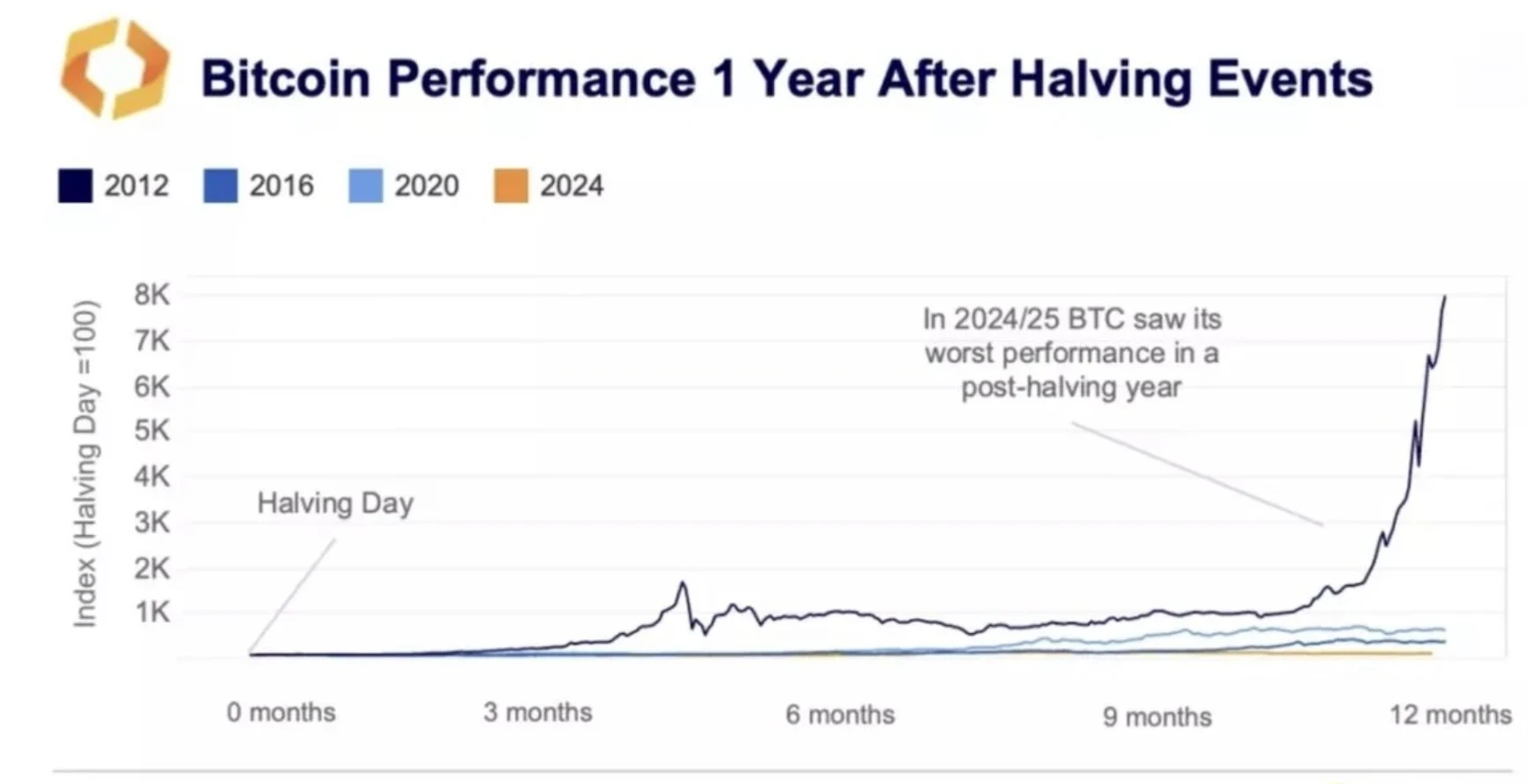

合规化带来的直接影响是机构资金的加速入场。2024年初,美国现货比特币ETF获批后,首日净流入超40亿美元,贝莱德、道富等传统资管巨头的参与,标志着比特币正式进入主流投资组合。不过,监管的不确定性仍存——中国对加密货币交易的严格限制、印度《加密货币监管法案》的反复修订,提醒市场:合规框架的完善将是一个长期动态平衡的过程,投资者需密切关注地缘监管差异带来的风险。

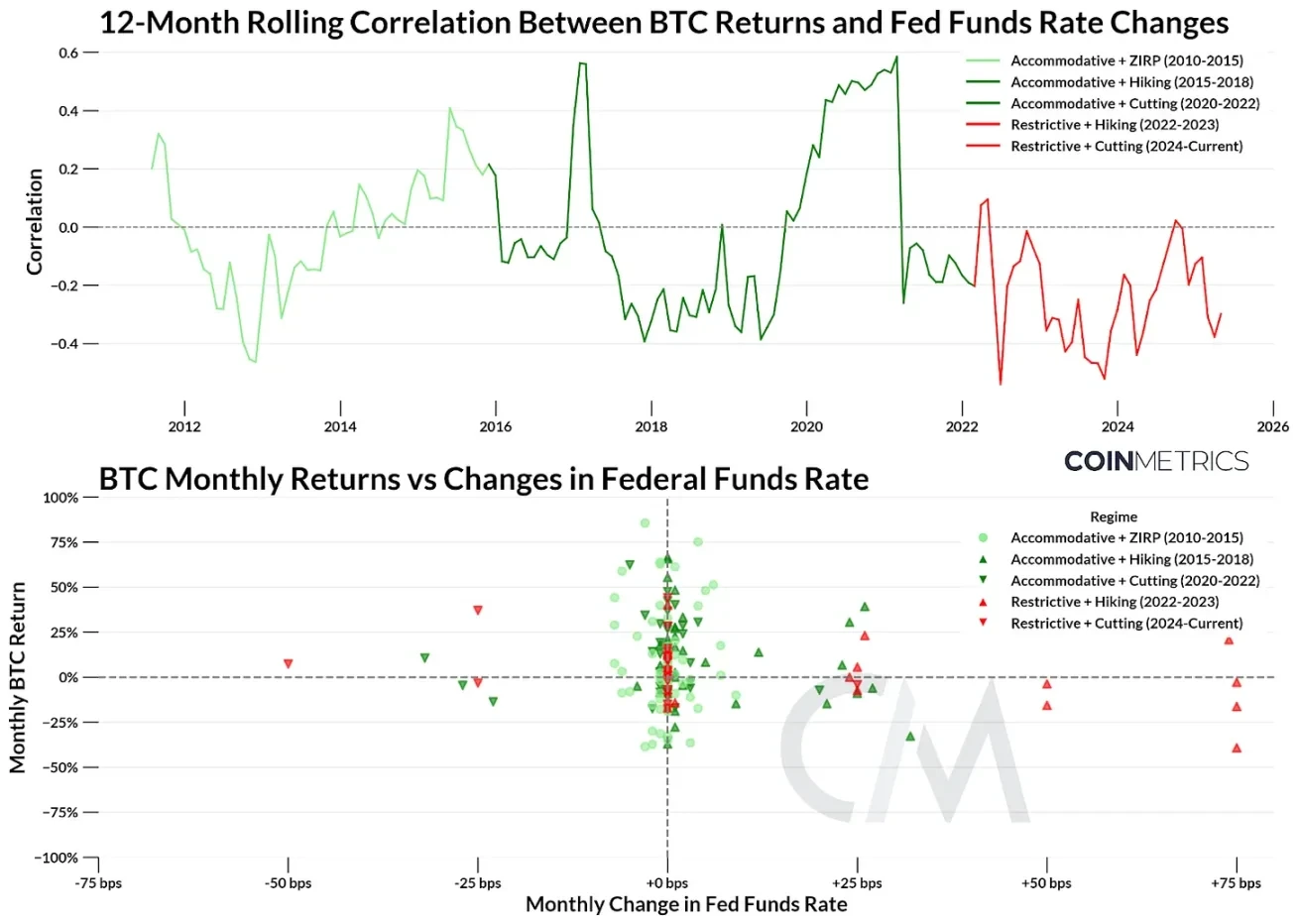

四、宏观经济的“镜像反映”:从债务危机到货币体系变革

比特币的价格波动,本质上是宏观经济变量的“镜像反映”。2023年美国债务上限危机期间,比特币从2万美元涨至3万美元,涨幅远超黄金(同期涨幅12%),显示市场将其视为对冲主权信用风险的工具。这种关联在美联储货币政策周期中尤为明显——当加息预期降温,实际利率下行时,比特币往往表现出更强的弹性,这与其“无风险利率定价锚”的属性密切相关。

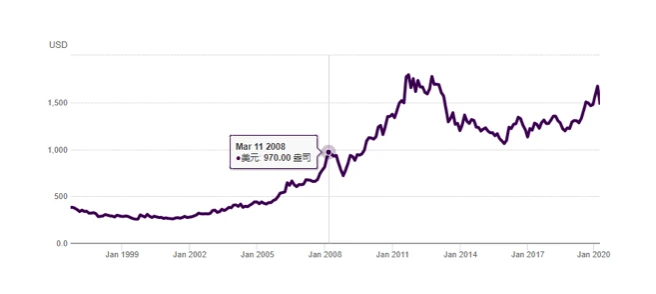

更深层次看,比特币的崛起折射出全球货币体系的信任危机。当美国M2货币供应量在疫情期间激增40%,当日本央行维持负利率政策已超十年,法币的购买力侵蚀成为共识。比特币以算法为基础的稀缺性,为价值存储提供了一种“非主权”选择。不过,这种变革并非一蹴而就——当前比特币市值约2.4万亿美元,仅相当于黄金的5%,其从“小众资产”到“主流储备”的跃迁,仍需时间与市场共识的积累。

结语:审慎乐观下的长期主义

比特币作为宏观经济变局中的新变量,其价值既不在于炒作叙事,也不在于技术噱头,而在于为企业与企业与国家提供了一种对冲传统金融体系风险的战略工具。对于金融从业者而言,忽视其存在可能错失时代机遇,盲目追捧则可能陷入风险陷阱。在合规框架逐步完善、机构资金持续入场的背景下,以长期主义视角审视其在资产配置中的战略意义,或许是更为理性的选择——毕竟,在不确定性成为常态的当下,多元化配置本身就是最古老也最有效的风险管理智慧。