引言

当美元债务周期持续扩张与全球经济不确定性交织,比特币作为“数字黄金”的价值存储属性再度成为金融讨论的焦点。本文以2025年3月比特币90,000美元支撑位的多空博弈为切入点,结合特朗普政府提出的加密资产战略储备计划,运用费雪方程式改良版与IS-LM-BT模型,剖析主权国家数字货币化尝试对传统货币理论的冲击,以及加密资产在机构资产配置中的角色演变,为宏观经济与金融从业者提供兼具理论深度与实践参考的分析视角。

一、比特币价格波动的宏观经济动因:基于费雪方程式的分析

(一)货币流速变化与市场恐慌传导机制

2025年3月3日,比特币价格短时暴跌6.9%,这一波动的直接导火索,源于中国对美关税反制措施引发的传统金融市场连锁反应。参照费雪方程式改良版 ( MV = PQ + \lambda B )(其中( \lambda )为加密资产流通系数,( B )为比特币市值),标普500期货1%的跌幅触发了大规模资产组合再平衡需求,部分机构投资者被迫抛售比特币以维持流动性。这一现象清晰表明,尽管比特币常被冠以“避险资产”标签,但其短期内与美股的相关性仍受宏观经济政策预期主导,尚未完全脱离风险资产的特性。

(二)美元债务周期下的价值存储竞争

拉长时间维度观察,美国政府债务占GDP比率已突破130%,传统法币体系的内在脆弱性持续凸显。比特币2100万枚的固定总量设计与去中心化特征,使其在理论上成为对冲主权货币超发的可行选项。不过,根据国际清算银行(BIS)2024年报告,当前( \lambda )系数仅为0.03,意味着比特币尚未对M2货币总量形成实质性分流。要真正巩固“数字黄金”的叙事,比特币仍需突破流动性不足的现实瓶颈。

二、特朗普加密储备计划的制度经济学分析

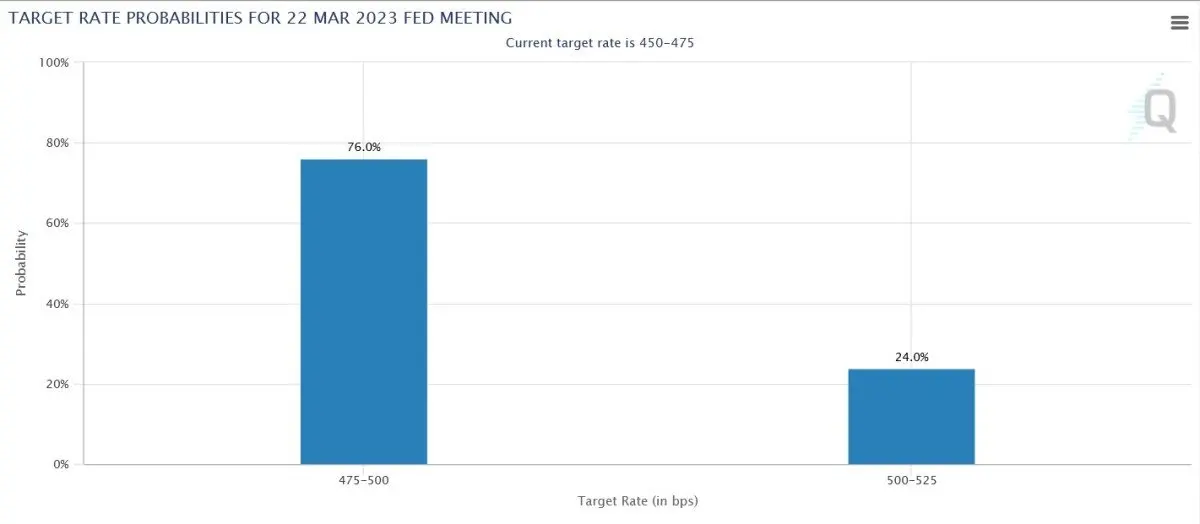

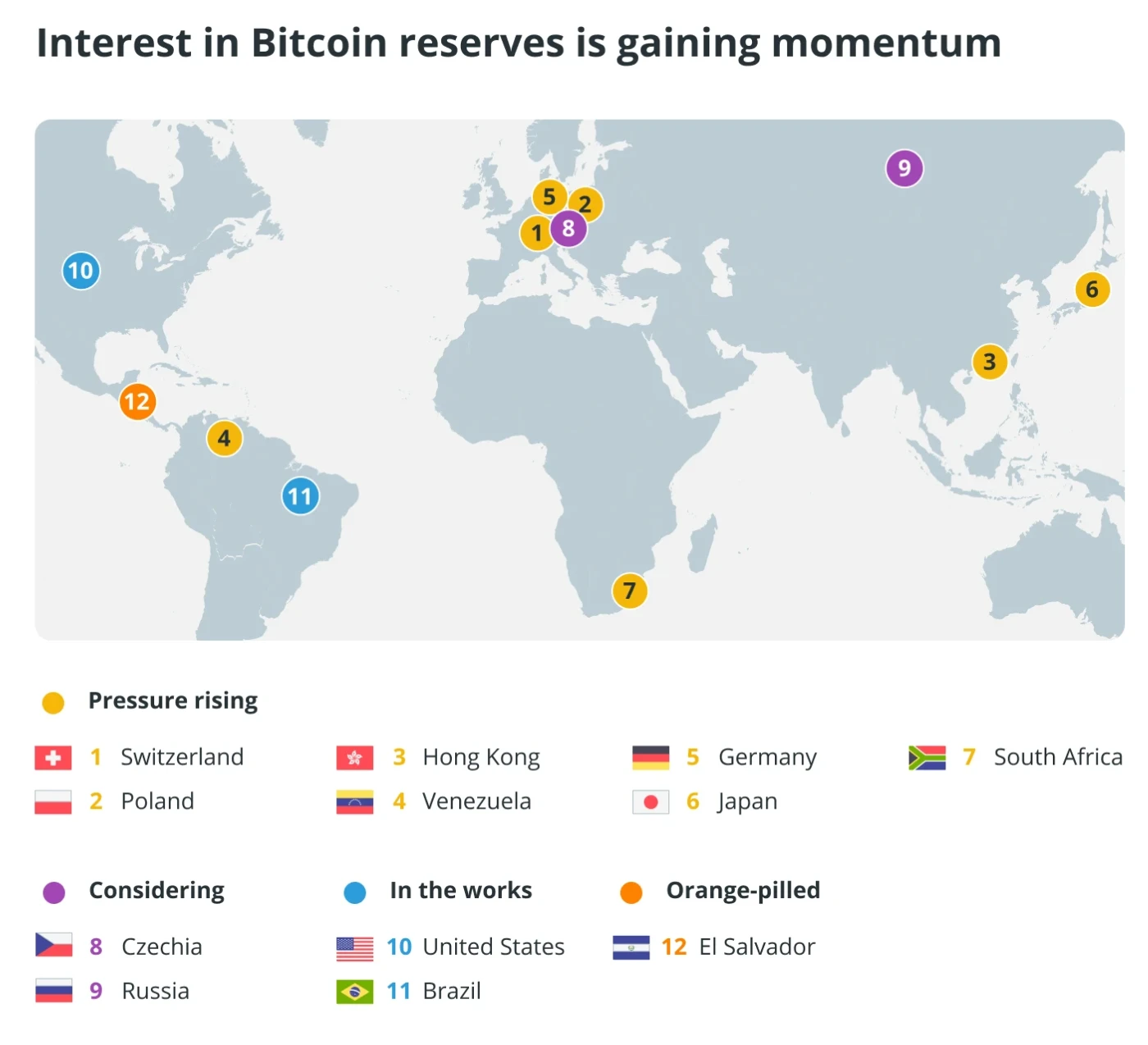

(一)政策预期与市场反应的博弈论解构

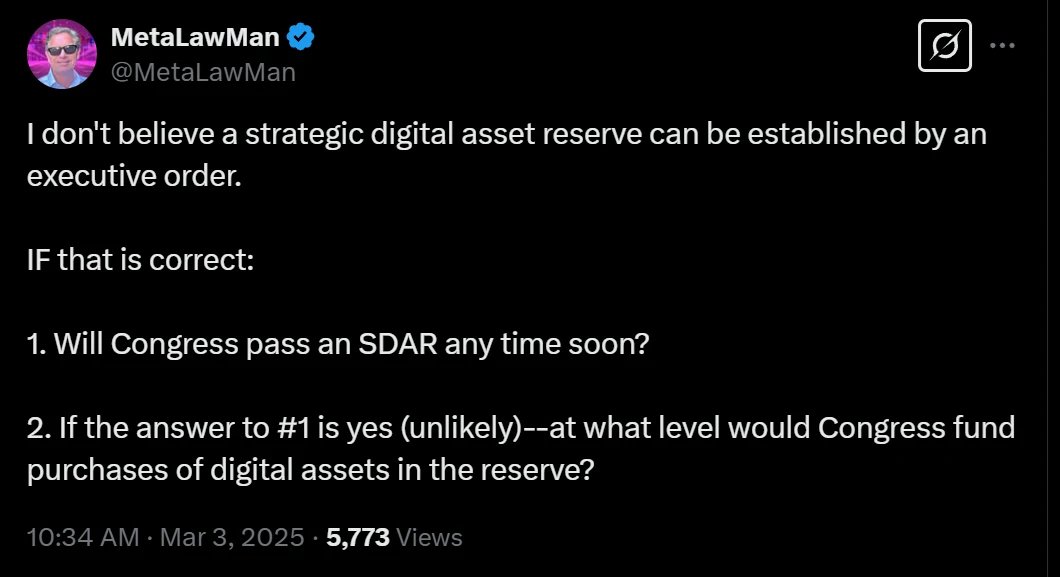

特朗普3月2日提出的加密资产战略储备计划,本质上是美元霸权面临衰退压力时,对货币主权进行技术化重构的一次尝试。计划公布后,比特币周末应声上涨21%,这一涨幅反映了市场对“国家背书”的投机性定价。但Nansen分析师指出,这种乐观预期存在显著的“制度贴现”——国会平均18个月的立法周期、1.2万亿美元的资金缺口等官僚障碍,使得实际购币行为大概率延迟至2026年之后。

(二)公共选择理论视角下的政策可行性

审视这一计划的落地前景,三重矛盾不容忽视:一是财政部与美联储的目标冲突,前者着眼债务融资,后者聚焦通胀控制;二是传统金融资本与加密资本的利益博弈,高盛等机构持有的4.7万亿美元国债敞口可能成为抵制资产替代的阻力;三是代际政治偏好差异,Z世代68%的支持率与婴儿潮一代23%的支持率形成鲜明对比。这些矛盾决定了该计划更可能成为释放政策信号的工具,而非短期内可执行的经济举措。

三、全球贸易摩擦的宏观经济传导:基于IS-LM-BT模型的扩展

(一)关税冲击的总需求抑制效应

中国对美大豆、稀土等商品加征10%关税,经OECD 2025年贸易报告测算,将导致美国农业收入减少120亿美元,科技行业供应链成本上升8%。通过IS-LM模型模拟,这一冲击将使美国IS曲线左移0.8个百分点,潜在GDP增长率下降0.5%,10年期美债收益率或突破3.8%。理论上,宏观经济衰退风险应提升比特币的避险需求,但实证数据显示两者60日滚动相关系数仅为0.21,说明市场仍将其视为高波动资产类别。

(二)加密资产的“非对称对冲”特性

将比特币纳入IS-LM-BT扩展模型后,传统利率传导机制变得更为复杂。当实际利率因经济衰退下行时,比特币的“数字黄金”属性可能吸引避险资金流入;但若衰退伴随美元流动性危机(如2008年模式),其高波动性反而可能加剧抛售行为。这种“非对称”反应模式,凸显了当前加密资产市场的不成熟性。

四、机构持仓行为的金融学解释:风险平价理论的失效与重构

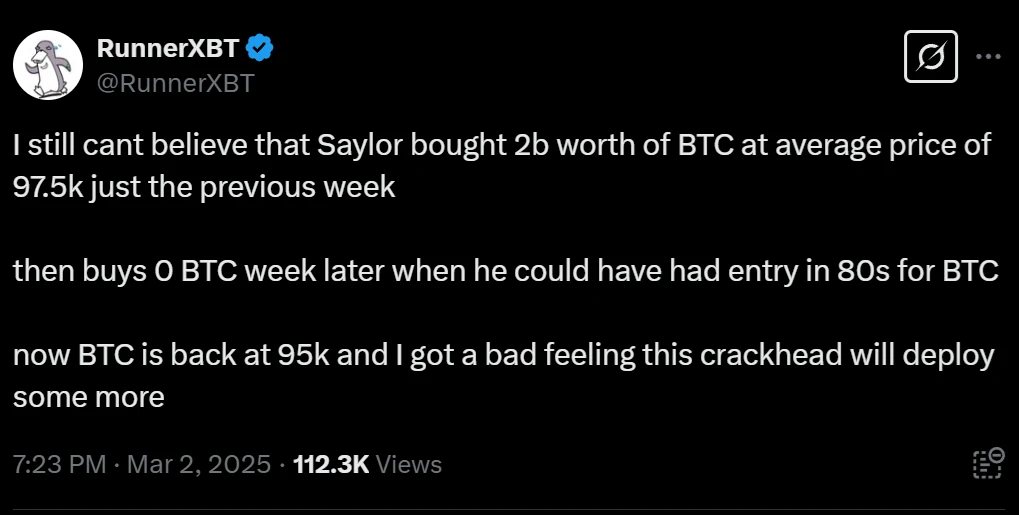

(一)MicroStrategy持仓策略的经济学逻辑

MicroStrategy(现已更名为Strategy)维持499,096枚比特币持仓的决策,可视为企业层面的“法币脱钩”实验。其420亿美元债务融资计划,本质是通过低息美元债务购买预期升值资产(比特币年化波动率35%),试图借助杠杆放大收益。不过,这一策略暗藏严重的期限错配风险——债务平均到期日为5.2年,而比特币市场周期平均仅4年,可能在债务到期时引发流动性危机。

(二)风险平价模型的加密资产适配性

传统风险平价理论假设资产收益服从正态分布,但比特币收益的尖峰厚尾特征(峰度kurtosis=7.2)导致模型失效。机构投资者若强行将其纳入组合,需额外配置30%的波动率对冲工具(如VIX期货),这将显著推高持仓成本。当前灰度比特币信托-12%的溢价率,正反映出机构对风险平价模型重构的谨慎态度。

五、比特币的长期替代性潜力:基于货币形态演进的分析

(一)从商品货币到数字原生货币的范式转换

货币形态已历经“实物货币→贵金属货币→信用货币→数字货币”四个阶段,比特币的出现标志着“数字原生货币”时代的启幕。其区块链共识机制从技术底层解决了传统数字货币的“双花”难题,为去中心化货币提供了可行方案。尽管监管框架尚未完全明确,比特币日均链上转账金额已达280亿美元,接近Visa同期处理规模的15%。

(二)对传统金融体系的“边际革命”效应

比特币的替代性并非对现有体系的颠覆,而是通过“边际创新”推动变革:一是倒逼央行数字货币(CBDC)研发进程,美联储数字美元项目已进入测试阶段;二是重构跨境支付体系,Stellar网络处理成本仅为SWIFT的0.1%;三是创造新型资本形成机制,DeFi协议锁定资产价值已达1.2万亿美元。这些变革正逐步重塑金融市场的基础设施。

总结与展望

比特币在90,000美元支撑位的博弈,本质上是新旧金融范式交替期的市场磨合。特朗普加密储备计划虽因制度障碍难以短期落地,但其象征意义远超政策本身——它标志着主权国家开始正视加密资产对传统货币体系的挑战。从理论层面看,比特币的存在迫使经济学界重新审视货币的本质属性,费雪方程式需要纳入数字资产变量,IS-LM模型也需扩展至包含去中心化金融(DeFi)的分析维度。

未来十年,比特币能否真正成为“数字黄金”,取决于三重关键突破:技术层面的可扩展性(如闪电网络的普及)、制度层面的监管框架完善(如加密资产ETF的全面获批)、以及宏观层面的美元体系稳定性。若美国债务/GDP比率突破150%,比特币的货币替代进程可能加速,传统金融体系或将迎来更深刻的结构性变革。