每当有人问"比特币合法吗?",这个问题背后隐藏的往往不是对法律条文的困惑,而是一种根深蒂固的思维模式——我们习惯于做"顺民",等待官方许可,而不是主动争取法律未禁止的自由。

这个极具中国特色的提问方式,折射出更深层的文化惯性。在中国两千年的历史中,人们形成了"只做法律明文允许之事"的思维定式,而非现代法治社会"法无禁止即可为"的公民意识。正是这种集体无意识,让"比特币合法吗"成为反复被提及的问题。

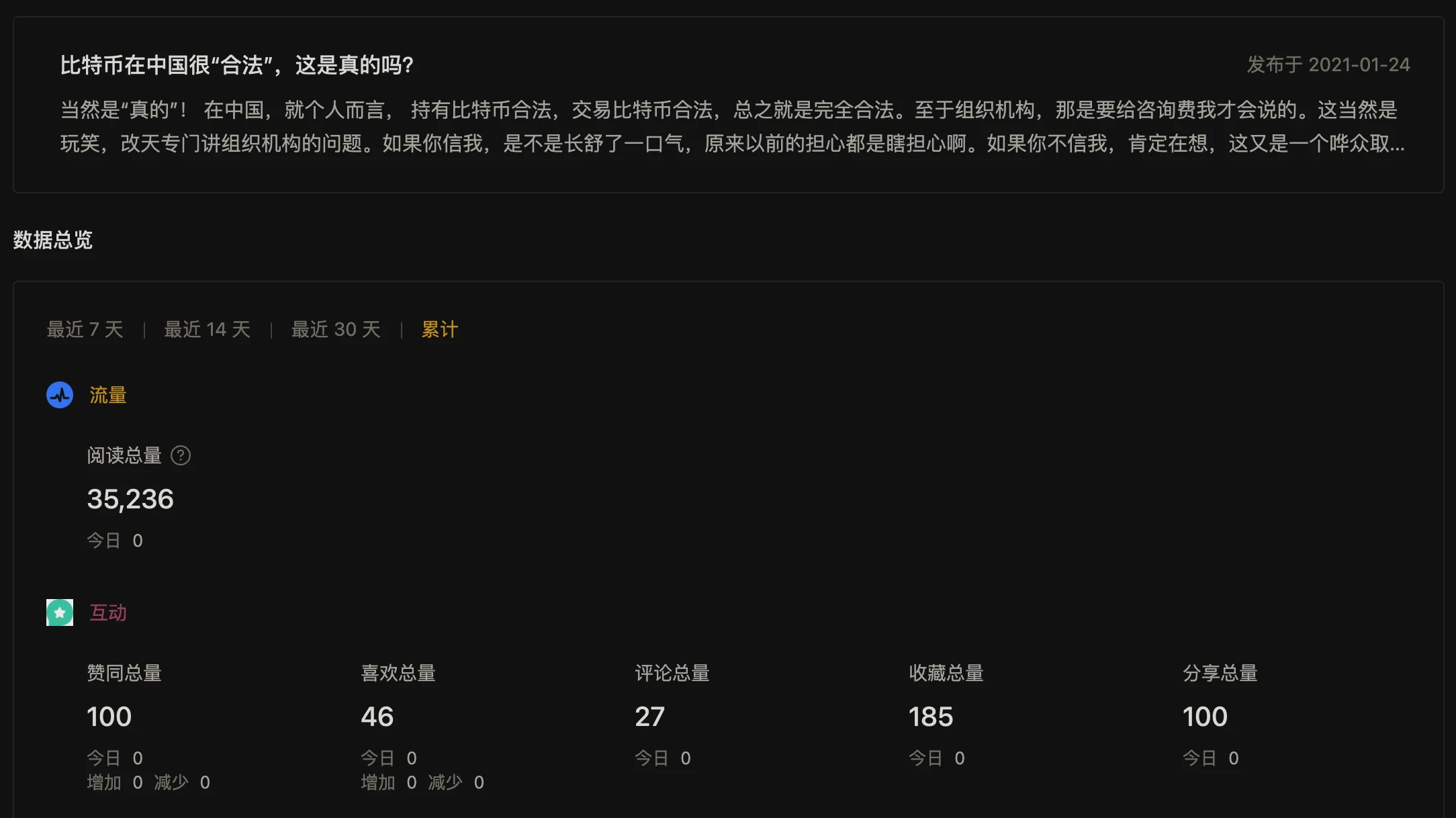

事实上,中国法律从未禁止个人持有或交易比特币。2017年的"九四事件"关闭交易平台,主要是出于金融维稳的考虑,而非否定比特币本身。随着全球格局变化,特别是美国《比特币储备法案》的出台,比特币正迎来新的时代机遇。本文将解析中国监管逻辑的深层考量,并揭示被大多数人忽视的"公民红利"。

比特币合法吗?这个问题背后藏着更深的秘密

法律真相:持有交易比特币从未被中国法律禁止

从法律角度看,比特币在中国始终是合法的。中国法律遵循罪刑法定原则,只有全国人大及其常委会制定的法律才能限制公民自由。至今没有任何法律规定持有或交易比特币属于违法犯罪行为,也没有相关刑事处罚条款。这意味着个人持有和交易比特币在法律上始终处于合法状态。

思维陷阱:两千年"顺民文化"如何塑造认知惯性

许多中国人面对新生事物时,第一反应不是思考"有没有被禁止",而是寻求"有没有被允许"。这种思维惯性源于两千年的封建统治传统,形成了集体无意识的文化心理。我们更习惯做"顺民",只做法律明文允许的事,而不是现代法治下的"公民"——行使法律未禁止的自由权利。这才是"比特币合法吗"这个问题反复被提出的深层原因。

监管真相:2017年"九四事件"背后的金融维稳逻辑

虽然比特币交易本身合法,但2017年的"九四事件"确实给中国市场带来了实际困难。当时央行等七部门联合发布公告,关闭了境内所有比特币交易平台。这一监管行动并非针对比特币本身,而是出于防范ICO热潮带来的金融风险、维护社会稳定的考虑。从结果来看,这种"一刀切"的监管措施确实帮助中国金融体系实现了稳定运行。

全球比特币版图:中美博弈中的‘自由’与‘稳定’

冰火两重天:中国严格监管VS美国战略吸纳

当前全球比特币监管呈现出鲜明对比:中国采取严格管控措施,而美国则转向战略吸纳。2021年数据显示,全球十大经济体中仅中国禁止银行及支付机构参与比特币交易。这种格局至今未变,美国、日本、德国等主要经济体仍保持比特币的自由交易状态。

中国在2017年"九四事件"后关闭境内所有交易平台,主要出于金融稳定考虑。相比之下,美国自2022年起政策明显转向,特别是特朗普政府2024年签署《比特币储备法案》,首次承认比特币可作为政府战略储备资产。这种监管差异反映了中美两国不同的经济战略重点。

政策拐点:特朗普《比特币储备法案》背后的货币战争

美国加密资产监管在2024年迎来关键转折。除《比特币储备法案》外,参议院通过的《GENIUS法案》为USDC、USDT等稳定币提供了合规通道。这些政策调整表面是技术革新,实质上是货币主权竞争的前哨战。

美国正试图通过吸纳加密资产来应对通胀压力并巩固美元霸权。这种战略野心与中国以实体经济为核心的发展思路形成鲜明对比。中国更关注制造业、出口和就业稳定,在金融领域采取"托底"策略,避免高波动资产可能带来的系统性风险。

战略抉择:中国为何选择‘金融缓冲带’策略

面对特朗普重启的贸易战2.0,中国需要一个稳定的金融环境应对外部冲击。比特币等加密资产因高波动性被视为潜在风险源,可能引发"类投机传染"。因此,中国选择构建金融"缓冲带",通过严格监管延迟外部冲击。

这种策略并非否定比特币价值,而是在当前发展阶段做出的权衡。中国保持对跨境资本流动的严格控制,同时为国内经济结构调整创造稳定环境。在这种背景下,个人投资者遇到的出入金限制也就不难理解了。

比特币与美元霸权:中国暗藏的‘灰色武器’

历史呼应:周小川‘邮票说’与比特币去中心化的隐秘关联

比特币的去中心化理念与中国挑战美元霸权的战略意图存在微妙共鸣。中国央行前行长周小川早在2009年就提出建立超主权国际储备货币(SDR)的构想,这与比特币的初衷不谋而合。2014年,周小川提出著名的"邮票说",将比特币定义为商品而非货币,这种巧妙比喻既规避了直接监管冲突,又为比特币在中国的发展留下了空间。

战略突围:去中心化稳定币如何成为美元破局新工具

去中心化稳定币正成为中国应对美元霸权的重要工具。与传统稳定币不同,这些新型稳定币以BTC、ETH等去中心化资产为抵押,既不受美元体系控制,也无法被美国司法冻结。这为中国在不直接挑战美元的前提下,开辟了一条"准脱钩"的金融通道,创造了独特的战略回旋空间。

地缘棋局:比特币抵押资产如何成为国家博弈的影子棋子

在全球货币体系向"协议化清算"转型的背景下,比特币作为去中心化稳定币的核心抵押资产,正悄然成为大国博弈的重要筹码。中国通过保持对比特币的谨慎态度,既维护了金融稳定,又在链上保留了战略出口。这种"明紧暗松"的策略,使比特币成为地缘金融博弈中的关键变量。

监管松动将引爆万亿市场?比特币的‘中国机遇’来了

红利密码:被压抑的市场需求如何催生价格爆发

中国市场的特殊性造就了比特币独特的"监管红利"。由于长期严格的监管政策,国内比特币交易需求被显著压制。2017年"九四事件"后,中国在全球比特币交易量中的占比从近90%骤降至不足1%。这种人为压制的市场需求一旦释放,将形成的购买力推动价格上涨。

历史经验表明,被压制的市场一旦开放往往会出现爆发式增长。中国股市、房地产和互联网金融都曾上演类似剧情。比特币市场因其全球流动性和去中心化特性,这种效应将更为显著。当监管环境出现松动时,长期积累的市场需求将快速释放,推动价格大幅上涨。

全球案例:英国政策转向如何推动比特币冲破7.2万美元

英国金融行为监管局(FCA)2024年3月的政策转向提供了典型案例。该机构批准机构投资者交易比特币支持的证券后,比特币价格迅速突破72,000美元的历史新高。这一事件不仅影响了英国市场,更对全球投资者产生了积极影响,充分展示了监管政策对加密资产市场的深远影响。

这个案例证明,主要经济体监管态度的转变能够显著提升市场信心,吸引机构资金入场。当更多国家跟进类似政策时,比特币作为全球性资产的价值将得到进一步确认。

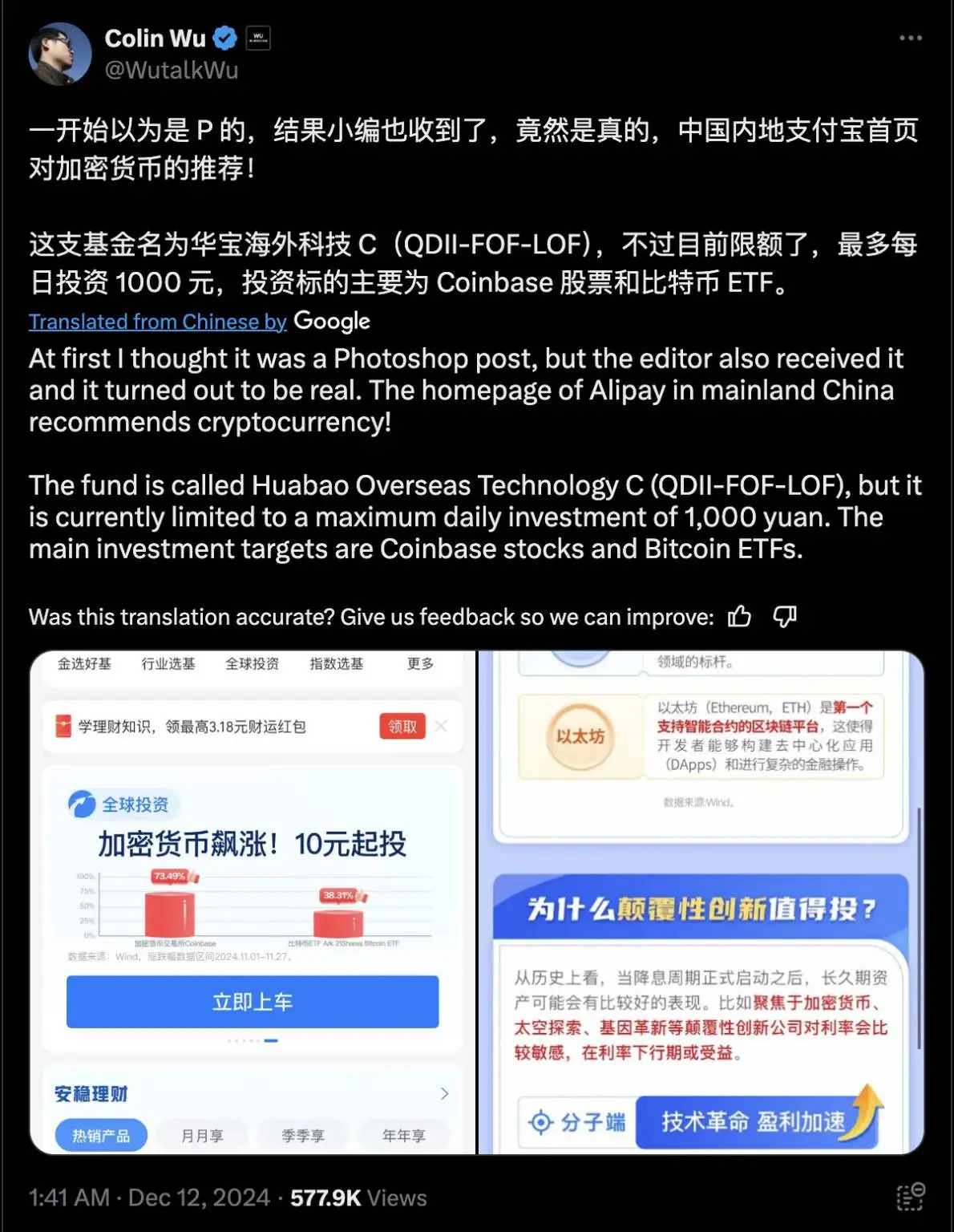

结构性变革:中国资本正如何通过合规渠道布局全球生态

尽管国内监管严格,中国资本已开始通过合规渠道布局全球比特币生态。例如,华宝基金旗下的"华宝海外科技C(QDII-FOF-LOF)"基金通过支付宝平台宣传其对Coinbase和ARK 21Shares比特币ETF的间接投资。该基金允许最低10元人民币的投资额度,为国内投资者提供了合规参与全球加密市场的渠道。

这种结构性变化表明,中国投资者正以更灵活的方式参与全球比特币市场。通过QDII等合规渠道,机构和个人投资者都能间接分享比特币市场的发展红利。这种趋势预示着中国市场未来可能以更成熟的姿态重新融入全球加密生态。

从顺民到公民:抓住比特币背后的"时代红利"

认知升级:合法性本质是时代共识的演变

当我们反复追问"比特币合法吗"时,实际上反映的是根深蒂固的思维惯性。中国法律从未禁止个人持有或交易比特币,但两千年的"顺民文化"让我们习惯等待权威许可,而非主动争取法律未禁止的自由。真正的合法性不仅是法律条文,更是时代共识的体现。比特币的争议恰恰反映了新旧时代交替下的认知冲突。

身份觉醒:个体在金融秩序重构中的角色转变

比特币带来的不仅是资产波动,更是个体身份的重新定义。我们正面临选择:继续做被动等待的"顺民",还是成为主动把握机遇的"公民"。这种转变体现在金融领域尤为明显,当全球资本通过比特币等加密资产重新配置时,个体投资者也需要转变思维,从被动接受监管到主动理解全球金融格局的变化。

趋势预言:去中心化浪潮将如何重塑全球货币格局

去中心化的金融趋势已不可逆转。比特币最初就是为了挑战美元霸权而设计,这与中国的国际货币战略不谋而合。周小川提出的"邮票说"巧妙地将比特币定义为商品,为战略博弈留下了空间。未来,去中心化稳定币可能成为突破美元体系的新工具,而比特币作为重要抵押资产,将在全球货币格局重塑中扮演关键角色。

美元霸权终将被历史潮流改变,去中心化金融秩序正在形成。在这个转变过程中,真正的风险不是市场波动,而是错过参与新秩序构建的机会。比特币的价值不仅在于资产本身,更在于它代表的金融自主权和全球资本流动新范式。