2025年盛夏,加密货币圈的目光再次聚焦于北京中关村——全球矿机巨头比特大陆的总部大楼里,一场持续两个月的“内耗”似乎迎来了喘息之机。当法定代表人工商变更的申请陷入僵局,这家掌控全球超三成比特币算力的企业,正经历着自成立以来最严峻的经营割裂。吴忌寒与詹克团,这两位曾联手将比特大陆推上行业巅峰的核心人物,他们的博弈不仅让公司内部人心惶惶,更让全球矿工群体捏了把汗:矿机订单延迟交付、供应商合作亮起红灯,连比特币算力网络的稳定性都因此蒙上阴影。就在市场担忧这家巨头可能彻底停摆之际,双方代表终于坐在了谈判桌前。

一、背景:一场变更引发的“蝴蝶效应”

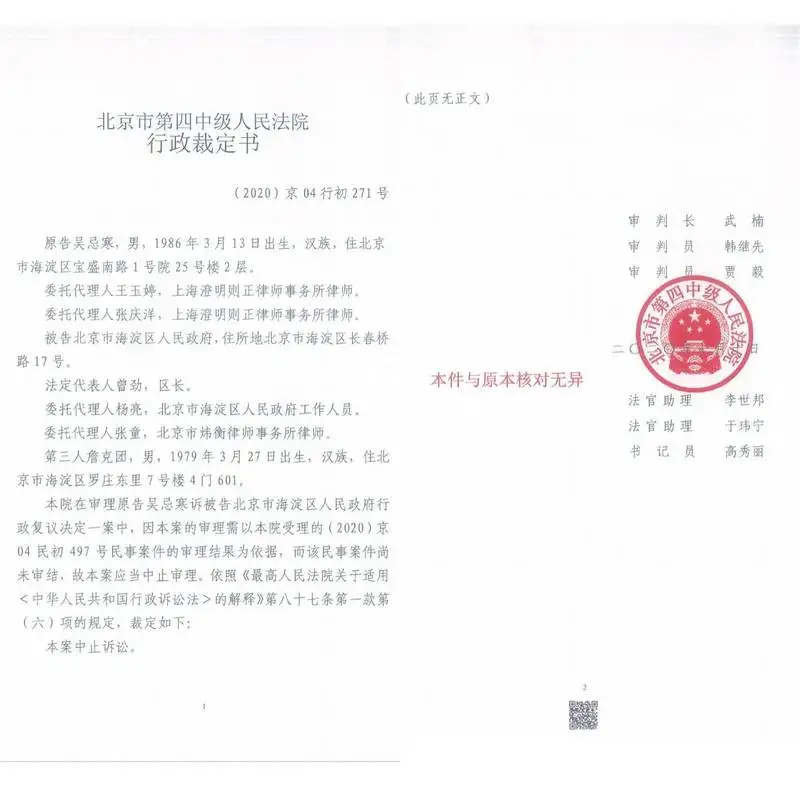

故事要从2025年5月说起。北京比特大陆科技有限公司的法定代表人工商登记变更申请突然遇阻,这个看似程序性的变动,却像一颗投入湖面的石子,激起了层层涟漪。内部管理体系率先“短路”:部门间权责不清,决策链条断裂;外部合作随即“掉链”:客户催单邮件塞满了邮箱,供应商开始犹豫是否继续供货。两个月里,比特大陆的名字频频出现在行业媒体的负面头条,有人甚至调侃:“现在买比特大陆的矿机,得靠‘信仰’下单。”

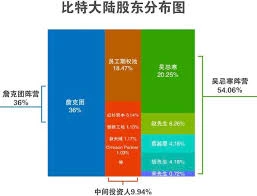

为何这场内斗如此牵动行业神经?要知道,比特大陆的矿机装机量常年占据全球市场的35%以上。它的产能波动,直接关系到比特币算力网络的供给平衡——矿工买不到新机,老旧矿机就得超负荷运转;算力增长放缓,整个网络的安全性都会受到质疑。一位四川矿工在社交平台吐槽:“本来计划6月上新机扩产,现在只能盯着二手市场捡漏,成本凭空涨了20%。”

二、磋商桌上的“冷博弈”:从对抗到有限妥协

转机出现在7月初。在几位持股超5%的“元老级”股东斡旋下,吴忌寒与詹克团终于同意各派出核心团队谈判。没有握手寒暄,没有媒体闪光灯,这场磋商更像是一场“无声的较量”。最终达成的初步共识,与其说是“和解”,不如说是“利益权衡下的止损”。

共识内容直指三大燃眉之急:先让工厂转起来——深圳世纪云芯工厂恢复生产,优先处理积压半年以上的老订单;再把账本理清楚——财务团队重新归位,确保每笔收支都有记录,避免税务部门找上门;最后稳住人心——明确7月工资照常发放,核心技术团队的期权计划不变。

圈内人都明白,这不过是暂时按下了“暂停键”。吴忌寒手握比特小鹿等新兴业务,需要稳定的现金流支撑扩张;詹克团则死死守住比特大陆主品牌的生产线,这是他多年的“基本盘”。控制权的争夺并未结束,只是眼下,“活下去”比“谁当家”更重要。

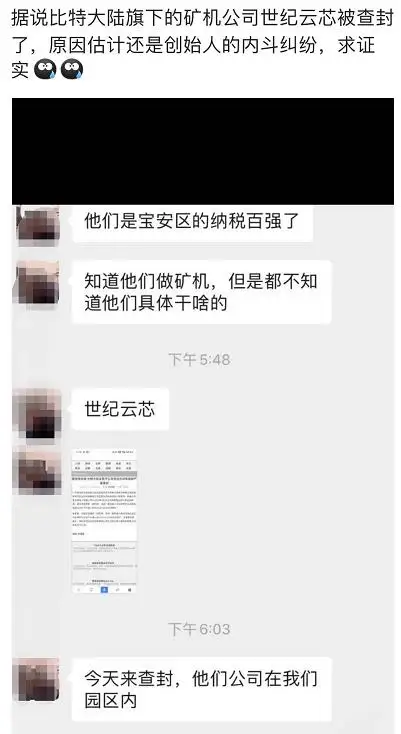

三、深圳工厂的“试探性重启”:1200万订单背后的隐忧

7月中旬,比特大陆蚂蚁矿机公众号突然更新了一条简短公告:“深圳世纪云芯工厂已启动首批订单发货。”配图里,几名工人正在打包印有“Antminer”logo的矿机。据内部人士透露,这批货值1200万元的机器已送达客户手中,货款也已到账。这个消息像一剂强心针,让二级市场上比特大陆相关概念股应声上涨3%。

但乐观情绪很快被泼了冷水。有供应商向媒体透露:“世纪云芯的芯片库存只够支撑这一批订单,后续能不能拿到新芯片,还得看北京总部的脸色。”芯片,作为矿机的“心脏”,恰恰掌握在双方都想控制的供应链部门手中。一位接近谈判的人士直言:“现在谁控制芯片供应,谁就掌握了谈判的主动权。这1200万订单,更像是双方在试探对方的底线。”

四、未解的难题:从“救火”到“重建”还有多远?

初步共识能让比特大陆喘口气,却治不了“病根”。接下来的谈判桌上,还有三道绕不过去的坎:芯片供应机制怎么定?老订单和新订单的优先级如何分配?财务数据谁来签字确认?这些问题每一个都牵扯到真金白银的利益——客户担心预付款打水漂,股东害怕股权被稀释,员工则焦虑下个月的工资卡会不会到账。

更麻烦的是,竞争对手不会等比特大陆“休养生息”。嘉楠科技的海外销售团队最近频繁出现在东南亚矿场,打出“现货供应”的招牌;亿邦国际则宣布将新一代矿机的能效比再降10%。有行业分析师测算,比特大陆每停产一个月,就可能丢掉约5%的全球市场份额。对于矿工来说,选择变得现实起来:“以前非比特大陆不买,现在得货比三家,谁家能按时交货就选谁。”

总结:一场内斗照见行业的“成长烦恼”

比特大陆的这场风波,其实是区块链行业从“草莽时代”走向“商业正轨”的缩影。当技术极客的理想撞上资本博弈的现实,当“兄弟情谊”遇上股权分配的难题,治理结构的漏洞就会被无限放大。吴忌寒与詹克团的共识,暂时稳住了比特大陆这艘大船,但要真正驶出漩涡,还需要建立一套透明的股权制衡机制、清晰的决策流程,以及让所有参与者都信服的利益分配规则。

对于整个加密货币硬件产业链而言,这场内斗也是一记警钟:头部企业的治理稳定,远比一时的技术领先更重要。毕竟,矿工需要的是稳定的矿机供应,行业需要的是健康的竞争环境,而投资者期待的,是一家能穿越周期的“百年老店”,而非昙花一现的“网红公司”。比特大陆的未来,或许就藏在从“争权”到“共治”的转变里。