2025年的加密货币行业正经历前所未有的监管重构,主权国家对数字货币产业链的合规审查已成为决定企业生死的关键变量。作为全球比特币矿机领域的绝对龙头,比特大陆正站在战略抉择的十字路口——不仅四年磨一剑的上市计划屡遭折戟,赖以生存的矿机销售模式更因行业周期与地缘政治陷入双重困境。这家曾占据全球90%矿机市场份额的巨头,正试图通过算力租赁业务开辟新航道,但这条转型之路同样布满合规荆棘与市场挑战。本文将从企业战略调整与全球监管博弈的双重视角,剖析比特大陆的突围逻辑与潜在风险。

全球加密货币监管环境在2025年持续收紧,比特大陆的上市进程自2019年首次冲击港交所失败后便步履维艰。核心障碍始终围绕其业务合规性争议,而中美科技领域博弈的升级更让局势雪上加霜。美国财政部外国投资委员会(CFIUS)已将比特大陆设备贴上“地缘政治敏感”标签,2024年怀俄明州North Range矿场因使用其设备被强制出售的案例,直接暴露了其业务模式在主权国家监管体系下的脆弱性。即便公司将部分生产线转移至东南亚,美国海关对“中国制造”标签的严苛核查仍如影随形——2024年Sphere 3D公司4000台矿机被扣事件,进一步加剧了市场对其供应链稳定性的担忧。

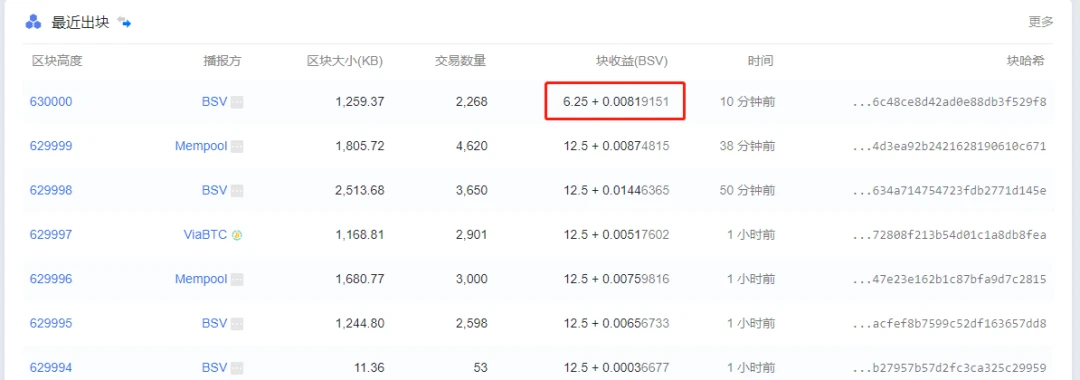

矿机业务的结构性危机则来得更为猛烈。比特币价格多次跌破美元关口后,直接导致矿机投资回报率(ROI)缩短至18个月以下,用户购机意愿跌入冰点。比特大陆2023年财报显示,矿机销售收入同比骤降37%,库存周转天数从2021年的45天飙升至92天,库存压力濒临临界点。为缓解现金流压力,公司不得不以57%的折扣甩卖2023年新款S15/T15矿机,短期资金回笼的代价是品牌溢价荡然无存,二手市场价格体系彻底崩塌。

面对传统业务的寒冬,比特大陆将宝押在了算力租赁业务上。通过旗下“比特小鹿”平台,用户支付租金即可获得挖矿收益,这种模式实质是将矿机收益权证券化,巧妙规避了直接参与数字货币交易的监管红线。但看似完美的转型背后,合规风险从未远离。2024年FATF更新的《旅行规则》明确要求算力租赁平台实施严格的客户身份识别(KYC)和交易监控(TMS),而比特小鹿至今未公开是否接入全球反洗钱数据库(如FIUnet),这种合规透明度的缺失,随时可能触发监管机构的处罚利剑。

对比特大陆而言,算力租赁模式至少带来三重战略价值:提前锁定租金现金流以转移币价波动风险,降低投资门槛吸引中小投资者,通过BTC.com与ANTpool合计32%的算力集中度强化对 Bitcoin 网络的影响力。但市场竞争格局正在生变,美国本土竞争对手Auradine 2025年成功融资8000万美元,Core Scientific等大客户转向本土设备供应商,种种迹象显示,比特大陆曾经高枕无忧的市场份额正从90%的峰值缓慢下滑。更严峻的是,中国监管层对比特币“挖矿算力出海”的隐性限制,进一步压缩了其产能扩张的战略空间。

为应对危机,比特大陆启动了激进的战略收缩。2024年相继关闭以色列、阿姆斯特丹等海外办公室,搁置得州5亿美元矿场建设项目;裁员比例据称超过40%,联合创始人吴忌寒淡出管理层的消息更引发市场对公司战略连贯性的质疑。这些“止血”措施虽使运营成本下降25%,却也导致技术研发投入同比减少18%——在下一代7nm矿机的研发竞赛中,这种投入缩减可能意味着技术优势的丧失。

上市前景的迷雾并未因转型而消散。港交所对拟上市公司“业务模式持续性”的审查日趋严格,要求比特大陆证明算力租赁业务的盈利韧性。但现实是,该业务高度依赖比特币价格走势:当币价低于1.5万美元/枚时,超过60%的灯管租赁套餐将陷入亏损,用户违约风险会呈几何级上升。更致命的是,美国《加密资产政策法案》(2025年草案)拟将矿机纳入“关键技术设备”管制,若法案最终通过,比特大陆对美销售渠道可能被全面切断,其估值逻辑将面临根本性重构。

比特大陆的困境,本质上是加密货币产业链全球化与主权国家监管主权碰撞的缩影。从国家资产负债表视角看,其矿机业务的“高碳属性”与中国“双碳”目标存在内在冲突,而算力租赁的跨境合规风险则可能引发资本项目管制压力。对于主权财富基金等机构投资者而言,配置比特币相关资产时,必须警惕“技术主权”与“金融安全”的双重风险。

未来,比特大陆的破局关键或许在于三点:一是加速合规化改造,如申请美国MSB牌照、接入OFAC制裁名单筛查系统;二是探索与主权数字货币(CBDC)的技术融合,寻找监管友好型业务场景;三是重塑供应链体系以降低地缘政治敏感度。对投资者而言,FATF监管指引的更新频率、中美半导体出口管制的政策联动,将是判断比特大陆估值天花板与上市窗口期的核心观测指标。