引言

2025年的加密货币市场,去中心化金融(DeFi)已进入技术深耕阶段,但比特币网络在该领域的实质性突破仍显匮乏。本文将从协议底层架构切入,系统剖析比特币无法原生支持复杂DeFi应用的技术根源,并以BitVM、Rootstock等典型项目为案例,揭示其设计中的中心化隐患与结构性风险。通过链上扩展瓶颈与社区治理矛盾的交叉分析,本文旨在阐明:在现有技术框架下,“比特币DeFi”更多是技术叙事的建构,其背后隐藏着与比特币核心设计哲学的根本冲突,投资者需警惕概念包装下的资本陷阱。

一、比特币DeFi的底层技术桎梏

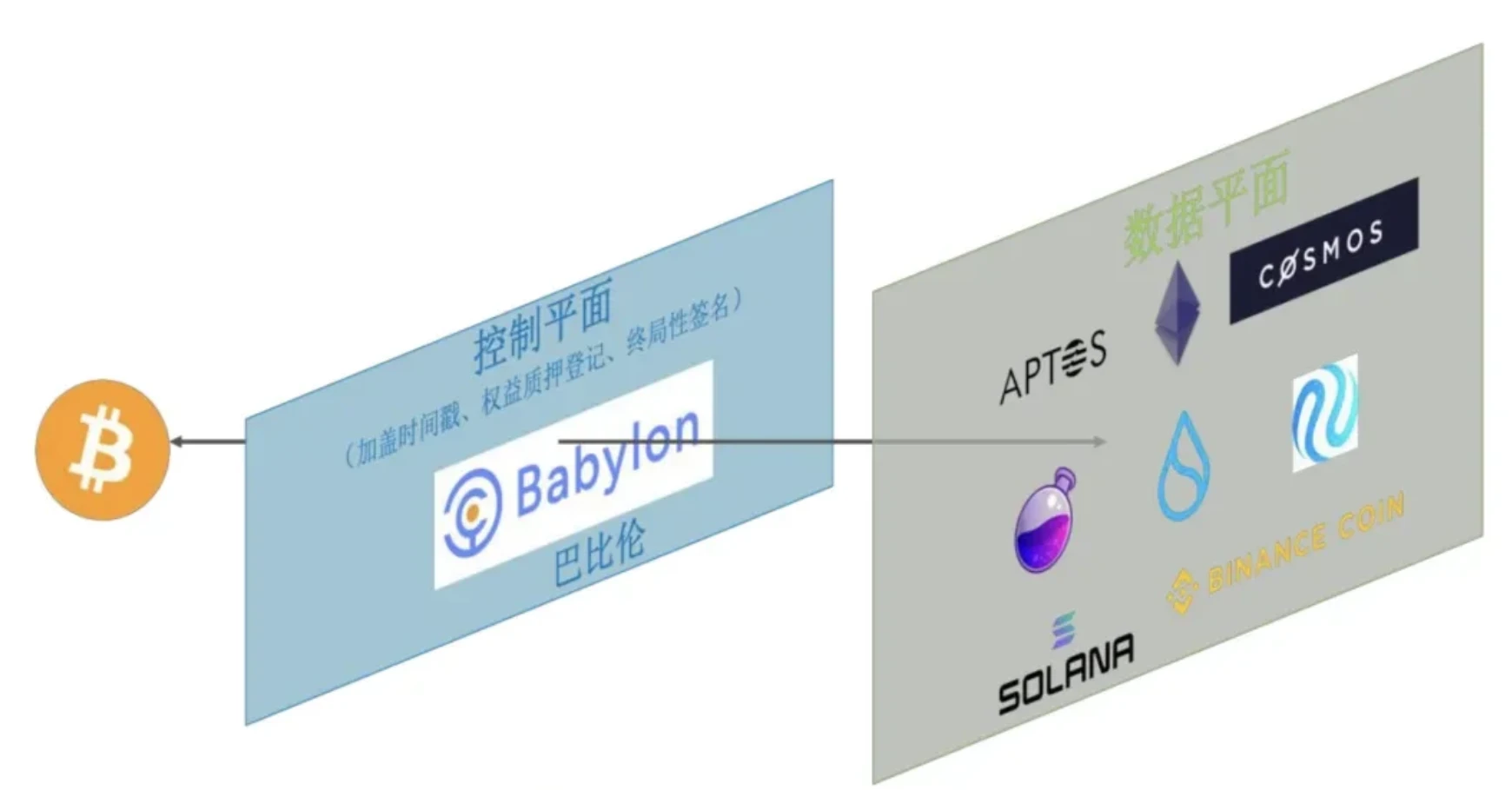

比特币协议的“极简主义”设计哲学,从根本上决定了其对复杂金融应用的天然排斥。从计算模型看,DeFi的运行依赖图灵完备的智能合约环境,而比特币Script语言仅实现有限状态机(FSM),无法支持循环、递归等基础控制流结构。这种限制并非技术疏漏——中本聪在设计之初便明确将比特币定位为“电子现金”系统,而非可编程金融平台,其核心诉求是交易的不可逆性与账本的一致性,而非功能扩展性。

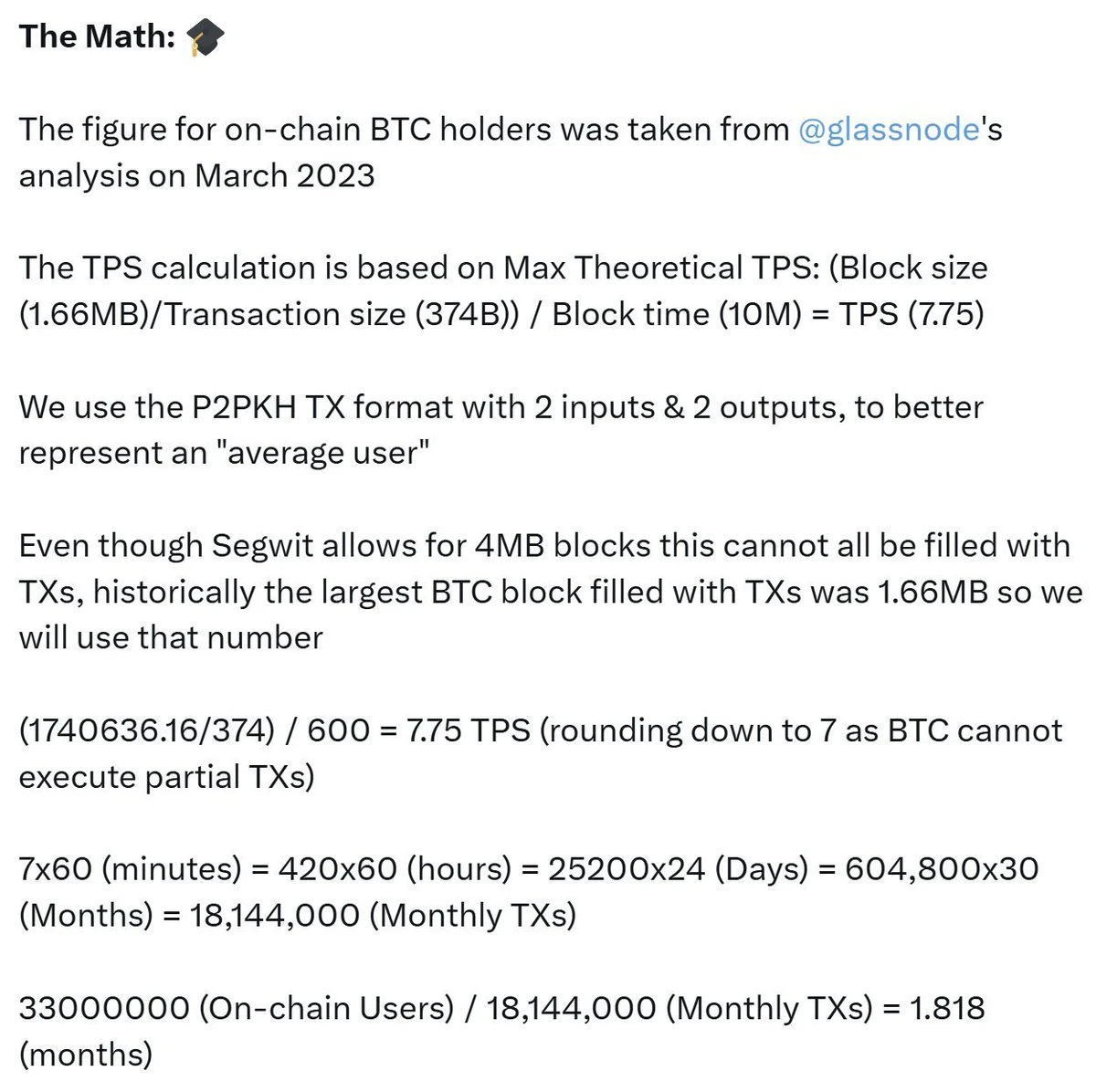

技术实现层面,智能合约的运行需要持续的状态存储、事件触发机制及高效的计算资源调度,这些需求与比特币的基础架构存在结构性矛盾。比特币1MB的区块容量限制与UTXO模型的无状态特性,使其难以承载高频金融交互;即便通过Taproot升级优化了交易脚本的表达能力,也无法突破协议层的功能天花板。更关键的是,比特币以工作量证明(PoW)为核心的激励机制中,矿工的经济理性始终优先于智能合约生态的需求,任何涉及链上计算资源重分配的提案都难以通过共识验证,这构成了DeFi发展的底层治理障碍。

二、典型“比特币DeFi”项目的技术缺陷解构

2.1 BitVM:乐观计算模型下的中心化陷阱

BitVM试图通过“乐观双方计算”在比特币网络模拟智能合约功能,但其“证明者-验证者”架构存在致命的中心化风险。当前版本中,验证者节点采用许可制准入,本质上形成由少数机构控制的寡头验证网络,与比特币“无需信任”的核心设计背道而驰。尽管BitVM 2.0白皮书提出验证者去许可化路线图,但初始阶段仍需依赖“1-of-n诚实假设”——这种“先中心化引导再去中心化演进”的路径,在区块链历史上尚无成功先例。

效率层面,BitVM通过布尔逻辑门组合模拟图灵完备计算的方案,导致操作码复杂度呈指数级增长。实测数据显示,即便是执行简单的ERC-20转账逻辑,也需消耗数百万次链下布尔电路运算,再通过Taproot交易提交零知识证明,其整体效率比以太坊虚拟机(EVM)低4-5个数量级。这种“用有限状态机模拟图灵机”的技术路径,注定只能用于概念验证场景,无法支撑真实世界的金融交易量。

2.2 Rootstock:侧链模式的信任锚定风险

Rootstock作为比特币侧链方案,通过双向锚定机制实现资产跨链流转,但其安全模型完全依赖由15个节点组成的“联邦”(Federation)多重签名机制。这种设计将资产托管权集中于少数机构,与传统银行的中心化托管模式并无本质区别。2024年第三方安全审计报告显示,该联邦节点的私钥管理系统存在逻辑漏洞,攻击者可通过社会工程学手段获取多签权限,理论上存在资产盗取风险。

值得警惕的是,尽管Rootstock团队在技术文档中承认其中心化特性,但市场宣传却刻意强化“比特币智能合约层”的叙事,误导投资者将侧链安全性等同于比特币主链。事实上,侧链独立的共识机制使其成为相对封闭的生态孤岛,用户必须在“功能扩展”与“去中心化安全”之间做出不可调和的妥协——这种妥协本质上已偏离DeFi的核心精神。

2.3 Sovryn与BitcoinOS:技术叙事的过度包装

构建于Rootstock之上的Sovryn协议,在官网宣称提供“比特币原生DeFi服务”,但其核心交易引擎采用中心化订单簿架构,用户资产实际由Rootstock联邦节点控制。更具欺诈性的是同一团队推出的BitcoinOS项目,其宣称通过“革命性Rollup技术”解决比特币的扩展性问题,但白皮书刻意回避链下执行层的信任假设,仅模糊提及“去中心化验证者网络”,却未提供具体的密码学证明方案与经济激励模型。

技术可行性层面,BitcoinOS提出的“每6个比特币区块提交400KB状态证明”方案,将占用比特币区块空间的10%以上,直接加剧主链拥堵。以当前区块平均出块时间10分钟计算,该方案将导致单笔交易确认延迟延长至数小时,完全无法满足DeFi对实时性的基本需求。这种“用低效性掩盖中心化”的设计,本质上是对区块链技术原理的刻意曲解。

三、Layer2扩展叙事的理论与实践矛盾

比特币社区长期将Layer2视为突破链上限制的“技术救星”,但这一思路存在根本性逻辑缺陷。从协议安全模型看,Layer2的最终性依赖于Layer1的状态确认,而比特币缺乏原生支持高效数据可用性(DA)的机制,导致Layer2的状态证明无法被轻节点有效验证。2025年《比特币Layer2安全白皮书》指出,当前主流的Optimistic Rollup方案在比特币网络的欺诈证明成本高达数百万美元,普通用户根本无法承担挑战作恶行为的经济成本,这使得“无需信任”的Layer2承诺沦为空谈。

经济激励层面,Layer2代币的发行必然导致比特币生态的价值分流。以Bitcoin Hyper项目为例,其通过Solana虚拟机构建比特币Layer2,同时发行$HYPER代币作为生态激励,这与比特币“无代币化”的原生设计形成直接竞争。这种利益冲突可能引发矿工与Layer2开发者的治理博弈,最终加速比特币生态的碎片化——而非实现所谓的“功能扩展”。

四、协议升级的治理结构制约

比特币的技术保守主义并非偶然,而是其治理结构的必然产物。Bitcoin Core开发团队对协议升级拥有实质性否决权,这种“精英治理”模式在保障系统安全性的同时,也形成了创新壁垒。2024年提出的OP_CAT操作码恢复提案,仅涉及对已弃用功能的有限恢复,却在社区引发长达6个月的激烈争议,最终因Core成员的集体反对而搁置。更激进的图灵完备虚拟机提案(如“Bitcoin VM”),则被直接定性为“违背比特币核心精神”。

这种治理刚性本质上是比特币“数字黄金”定位的逻辑结果。持有大量比特币的早期参与者更关注资产的储值属性,任何可能引入技术风险的协议变革都难以获得共识支持。正如Blockstream CEO Adam Back所言:“比特币的成功恰恰在于它拒绝成为以太坊”——这种定位选择,从根本上封死了其原生支持DeFi的技术路径。

五、“比特币DeFi”投机周期的本质解构

从市场周期看,“比特币DeFi”项目已形成清晰的投机叙事循环:2021年的Stacks、2023年的Ordinals DeFi、2025年的BitcoinOS,每个项目均以“比特币+DeFi”为噱头,通过私募代币与社区空投吸引投机资金,最终因技术瓶颈与流动性枯竭而退出市场。这种循环的本质,是利用投资者对比特币的信仰溢价,将其转化为对劣质项目的非理性投资。

当前骗局呈现“技术包装复杂化”趋势。项目方不再直接宣称“比特币支持DeFi”,而是采用“跨链互操作”“Layer-3聚合器”等模糊概念,配合数学公式堆砌的白皮书与KOL背书,构建看似专业的技术叙事。但剥开复杂术语的外衣,所有项目都无法绕过同一个核心矛盾:比特币的底层协议设计与DeFi的技术需求存在不可调和的冲突——前者追求极简与安全,后者需要复杂与灵活,二者在哲学层面便已分道扬镳。

结论

比特币的技术局限与其说是设计缺陷,不如说是定位选择的必然结果。在“去中心化货币”与“可编程金融平台”的二元命题中,比特币坚定选择了前者,并通过十余年的实践证明了其作为“数字黄金”的价值。当前市场上的“比特币DeFi”项目,要么是中心化服务的技术包装,要么是脱离现实的理论空想,本质上都是对区块链技术本质的误读。

展望未来,除非比特币协议发生颠覆性变革——如转向权益证明(PoS)或引入模块化架构——否则其在DeFi领域的边缘化趋势难以逆转。对于技术开发者与研究者而言,更理性的路径是承认比特币的定位边界,而非强行赋予其无法承载的功能期待。区块链生态的健康发展,需要不同协议各司其职——正如Vitalik Buterin所言:“去中心化的未来,不应是让比特币承担它设计之外的重量,而应是多元技术路径的协同演进。”