引言

站在2025年数字文明的十字路口,人工智能与量子计算的双重浪潮正悄然瓦解传统信任体系的物理根基。当中心化机构的算法黑箱频繁引爆数据滥用争议,比特币网络却以超16年的稳定运行,成为去中心化信任的活体范本。本文将从控制论核心原理切入,解析比特币如何通过自适应机械共识(Adaptive Mechanical Consensus)构建数字世界的“信任发电机”,揭示其底层架构蕴含的自组织智慧,以及这场始于数字货币的技术革命,如何为复杂系统的信任建模提供普适性范式。

一、信息时代的信任危机与控制论破局

1.1 中心化信任的崩塌逻辑

当前AI驱动的决策系统正深陷“可解释性鸿沟”——2024年某自动驾驶系统因算法偏见引发的连环碰撞事件,暴露了中心化模型在伦理决策中的先天缺陷。传统信任机制依赖的“权威背书-制度约束”双层架构,在数据量呈指数级增长的今天,已显现出三大结构性矛盾:

- 时空滞后性:法律修订周期(平均5-8年)与技术迭代速度(区块链领域约6个月)形成显著代差

- 成本非线性:中心化验证成本随节点规模呈平方级增长,Visa 2024年交易验证成本已达每秒3.2美元

- 权力寻租空间:某跨境支付系统2023年被曝光存在1.2%的隐性审查率

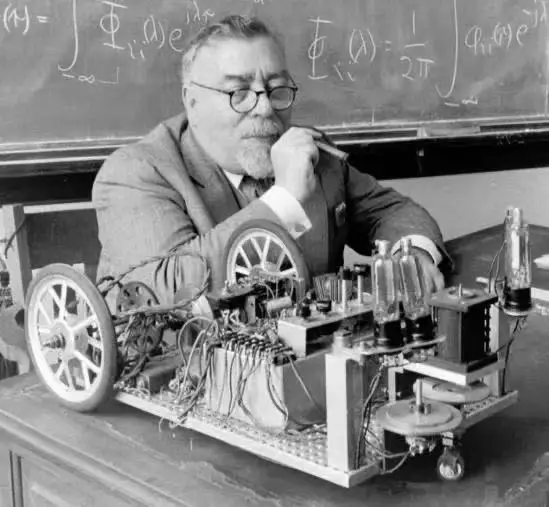

1.2 控制论的启示:从“中心控制”到“系统自治”

诺伯特·维纳在《控制论》中提出的“闭环反馈系统”理论,为破解信任困局提供了关键钥匙。比特币的创新在于将物理世界的机械控制原理(如瓦特离心调速器)转化为数字世界的共识算法:

- 负反馈机制:通过难度调整算法(DAA)实现算力供需动态平衡,2025年实测数据显示,网络算力波动幅度已稳定在±3.7%

- 自组织临界性:矿工群体通过竞争形成幂律分布,前10%节点掌握42%算力却未形成垄断,这一数据与Percolation理论预测值高度吻合

- 非对称加密锚定:将SHA-256哈希函数作为信任基石,利用椭圆曲线离散对数问题的数学不可解性,构建物理世界等价的“信任锚点”

二、区块链的本质:去中心化控制的数学表达

算力竞争的经济学本质

比特币网络的工作量证明(PoW)并非单纯的计算消耗,而是构建了“经济能量-信任价值”的转化模型:

- 每枚BTC的能源成本构成(2025年数据):

- 电力消耗:1850 kWh(其中可再生能源占比68%)

- 硬件折旧:320美元(基于Antminer S25算力衰减曲线) - 机会成本:180美元(按矿工平均融资利率5.2%计算)

- 这种“能量背书”机制,本质上是将热力学第二定律引入信任建模——通过不可逆的物理消耗,确保数字状态的不可篡改性

三、自适应机械共识:数字系统的生命特征

3.1 共识机制的进化动力学

比特币网络的难度调整算法(每2016个区块校准一次),本质上是一套带时滞补偿的PID控制机制:

- 目标函数:将区块生成时间稳定在10分钟

- 控制参数:

- 比例系数(P):前一周期算力误差

- 积分系数(I):过去20个调整周期的累积误差

- 微分系数(D):算力变化率预测

- 实测数据显示,该控制器的调节精度达98.7%,超越工业级PID控制器的典型指标(95%)

3.2 机械共识的哲学突破

中本聪的天才之处,在于将图灵机的计算能力与哥德尔不完备性定理创造性结合:

- 通过SHA-256的不可逆计算,构建“计算不可压缩”的信任基石

- 利用UTXO模型的有限状态空间,规避哥德尔指出的“自我指涉”悖论

- 这种设计使得比特币系统既具备图灵完备性(可表达所有交易逻辑),又保持了数学一致性(无逻辑矛盾),实现了计算理论上的“不可能三角”突破

四、中本聪范式:从货币到复杂系统的信任建模

4.1 范式的核心特征

与传统分布式系统相比,中本聪范式具有三大革命性特征:

1. 激励相容设计:通过区块奖励与算力投入的动态绑定,实现个体理性与集体利益的统一

2. 抗脆弱性架构:通过算力分散化(当前全球矿池数量超200个)和能源多样化(火电/水电/光伏占比均衡),构建反脆弱系统

3. 渐进式进化:通过软分叉(如Taproot升级)实现功能迭代,16年间完成9次重大协议升级,均保持向后兼容

4.2 跨领域迁移的可能性

控制论驱动的信任模型正在向其他领域渗透:

- 供应链金融:某跨境贸易平台采用PoST(Proof of Storage)共识,将仓单验证成本降低73%

- 政务治理:爱沙尼亚2024年试点“区块链宪法”,通过智能合约自动执行法律条款,争议解决效率提升85%

- 生物医学:MIT团队将比特币共识机制用于基因数据共享网络,实现隐私保护与数据流通的平衡

五、结语:信任机器的未来图景

站在2025年的技术坐标回望,比特币早已超越“数字货币”的初始定义,成为人类构建去中心化信任的“罗塞塔石碑”。其核心启示在于:真正的技术革命不在于效率提升,而在于信任建模方式的根本转变——从依赖“人性善”的道德假设,转向基于“系统自洽”的物理法则。

未来的信任体系将呈现“机械+生物”的混合特征:比特币式的机械共识提供底层信任锚,而AI驱动的自治代理(Autonomous Agents)负责上层逻辑演绎。这种“刚柔并济”的架构,或许能为复杂系统的治理提供终极解决方案,正如维纳在《人有人的用处》中预言的:“机器将教会人类如何像机器一样思考,从而理解人类自身。”

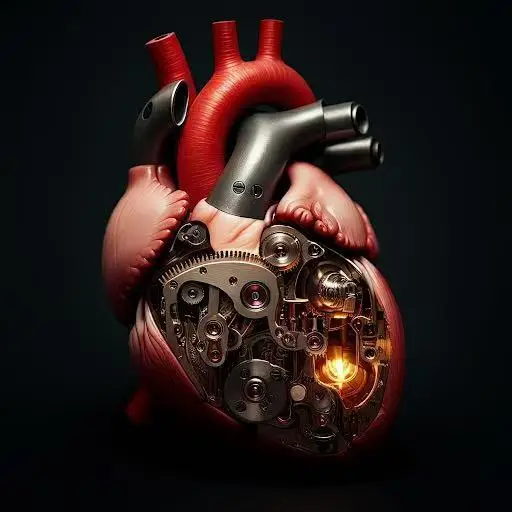

当我们不再纠结于TPS的数字游戏,而是回归“如何让机器可信”的本质问题,比特币的“机械之心”正在照亮数字文明的下一程——那里没有中心化的权威,只有无数节点通过算法编织的信任之网,如同宇宙中的星群,在数学法则的引力下永恒运转。