2025年初,比特币价格跌破200日指数移动平均线这一关键支撑位,市场情绪再次被"熊市"阴云笼罩。当投资者们紧盯行情波动时,一个更本质的问题被忽略了:我们究竟在信任什么样的价值尺度?

现代金融体系让我们习惯了这样一种秩序:货币由国家发行、银行管理、专家调控,通胀被视为经济发展的必要代价。但很少有人追问:当我们的储蓄和劳动成果被持续稀释的货币衡量时,这种信任的基础究竟是什么?

从雅浦岛石币到非洲玻璃珠,从白银帝国到美元霸权,历史不断重演着同一个陷阱:当货币的稀缺性被权力或技术突破瓦解时,所谓的"通货"就会失去作为价值尺度的功能。这不是简单的通胀或通缩问题,而是整个价值衡量体系的失效。

本文将带您穿越时空,揭示货币信任危机背后的深层规律。我们将看到,真正的稀缺从来不是金银或纸币,而是人类不可再生的时间。而比特币或许正在为我们指明一个全新的方向:一种不依赖暴力、不依赖信任,仅靠数学和时间运行的价值系统。

货币的坟场:那些被通胀吞噬的帝国

解密存量-增量比是衡量货币硬度的核心指标

货币的价值核心在于其稀缺性,而衡量稀缺性的关键指标就是存量-增量比(Stock-to-Flow Ratio)。这个比值表示某种货币已有总量与每年新增产量之间的关系。比值越高,说明该货币越稀缺;比值越低,则意味着它容易被大量复制而贬值。

举例来说:

- 若某货币存量为10万吨,年产量1000吨,其存量-增量比为100:1

- 若存量为5万吨,年产量却高达1万吨,比值就降至5:1

这个指标实质上反映了货币"对未来的尊重程度",是理解历史上各类货币崩溃的关键标尺。

雅浦岛石币因工业化开采崩塌见证信任瓦解

太平洋雅浦岛的石币体系曾稳定运行千年。这些重达数吨的石灰岩圆盘之所以能成为货币,完全依赖于其开采和运输的极高难度,使其存量-增量比保持在100:1的安全水平。

然而1903年,美国商人用炸药和轮船实现了石币的工业化开采,年产量暴增300倍,存量-增量比骤降至3:1。千年货币体系在短短数年内土崩瓦解,证明当货币生产难度被技术突破,再坚固的信任也会瞬间崩塌。

西非玻璃珠被工业革命碾碎揭示技术通胀定律

西非曾以威尼斯手工玻璃珠作为货币,因其精美工艺而维持50:1的存量-增量比。工业革命后,机械化生产使珠子年产量激增1000倍。殖民者用这些廉价"货币"换走了非洲大量土地和资源,40吨玻璃珠就换取了20万平方公里土地。

这个案例揭示了"技术通胀定律":当生产技术突破使货币供给失控,货币就会沦为掠夺工具。

白银帝国因采矿技术突破走向衰亡的警示

19世纪末,全球白银年产量从1500吨飙升至6000吨,直接导致银本位制崩溃。中国白银购买力30年内暴跌78%,被迫于1935年废除银本位;印度卢比对英镑贬值56%,实质成为殖民掠夺的工具。

白银的悲剧证明:货币崩盘的根本原因是其"硬度"丧失。当采矿技术突破使存量-增量比恶化,再的货币帝国也会走向衰亡。

黄金的黄昏:星际时代为何难逃贬值命运?

揭示黄金稀缺本质是人力成本构建的幻觉

黄金的稀缺性并非源于自然限制,而是人为构建的假象。地壳中黄金总量高达60万亿吨,理论上每人可分得8000吨。真正的稀缺资源是开采黄金所需的时间成本——每提炼1盎司黄金需处理30吨矿石、消耗100立方米水,并依赖大型设备和熟练工人。这种"人为稀缺"本质上是对人类劳动时间的信用背书。

小行星采矿技术将颠覆黄金存量-增量比

NASA估算显示,仅灵神星一颗小行星就可能蕴含价值7000万亿美元的金属资源,其中包含大量黄金。随着SpaceX星舰计划将单次发射成本降至200万美元以下,太空采矿商业化进程正在加速。若2070年实现每年从太空运回10万吨黄金,当前56:1的存量-增量比将暴跌至2:1,彻底摧毁黄金的储值基础。

太空采矿对黄金稀缺性的冲击图示

两颗图片分别展示了灵神星的外观及其潜在金属资源储量示意,直观呈现太空采矿技术如何从根本上动摇黄金作为"永恒稀缺"的物质基础。

纳米技术使黄金从储值品转为消耗品的悖论

纳米技术正在将黄金转化为工业消耗品:1克黄金可制成500平方米的纳米催化膜,广泛应用于新能源、医药和电子领域。虽然工业需求可能增长三倍至年消耗12000吨,但微型分离设备和微生物提金等回收技术的突破,使工业用金回收率从30%提升至90%,形成"开采加速"与"回收加速"的双重压制。

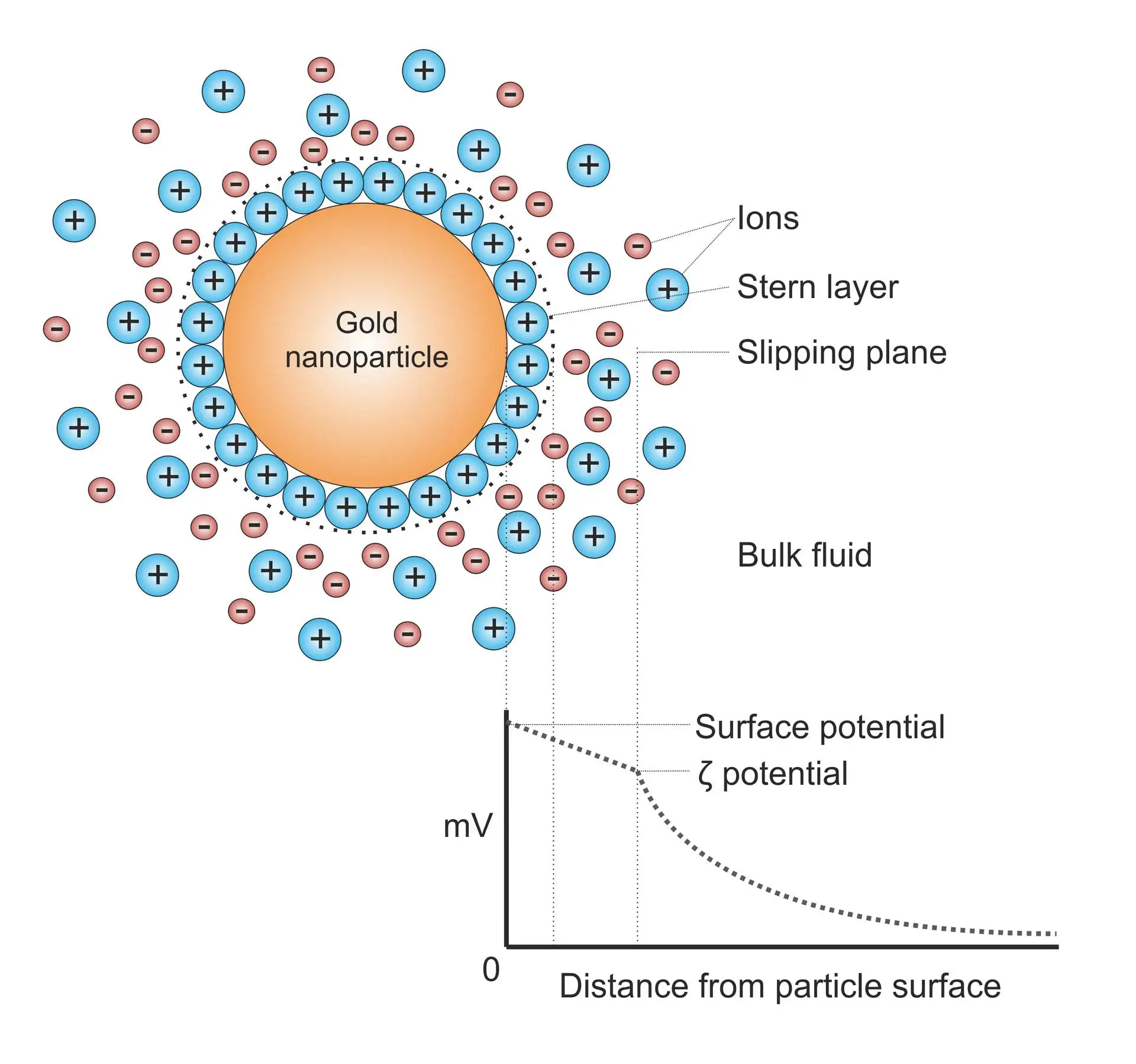

黄金纳米技术应用微观图示

图中展示了黄金纳米粒子的电双层结构与表面电位分布,揭示其在催化反应中的高效性如何推动工业需求激增,同时也暴露了黄金作为储值品向消耗品转化的结构性矛盾。

地缘政治风险暴露黄金储备的脆弱性

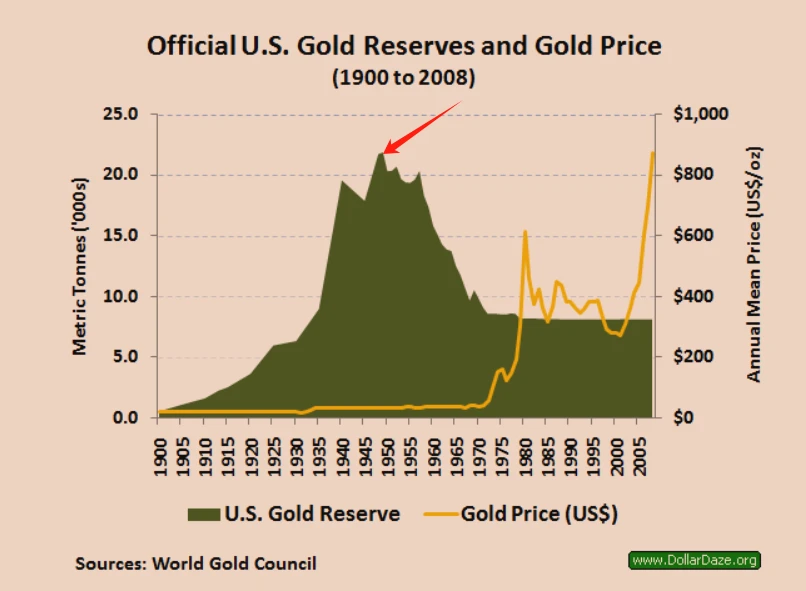

全球约60%的官方黄金储备(2.1万吨)集中存放在纽约联邦储备银行。这种地理集中性使黄金面临政治风险——美国政府可依据《紧急银行法》冻结他国储备,如同1971年尼克松单方面关闭黄金窗口。

当科技突破动摇黄金的物理稀缺性,地缘风险又威胁其保管安全,这种千年储值工具正遭遇前所未有的信任危机。

美元霸权的裂缝:全球通胀机器如何失控?

布雷顿森林体系建立美元全球货币地位的机制

1944年,44个国家在美国新罕布什尔州签署了布雷顿森林协议,确立了以美元为核心的全球货币体系。该体系的核心设计是:各国货币与美元挂钩,而美元则与黄金挂钩(固定为35美元/盎司)。当时美国拥有全球75%的黄金储备(约2.2万吨),这种压倒性的优势使其成为全球货币体系的掌控者。

石油美元/SWIFT系统/美债池/军事力量四大支柱解析

美元霸权建立在四大支柱之上:

- 石油美元体系:1974年美沙秘密协议规定全球石油交易必须使用美元结算,创造了持续的美元需求

- SWIFT系统:这个覆盖200个国家、1.1万家金融机构的全球支付网络,实际控制权在华盛顿

- 美债市场:全球央行持有的美债一度达7.5万亿美元,占外汇储备的59%,形成的流动性池

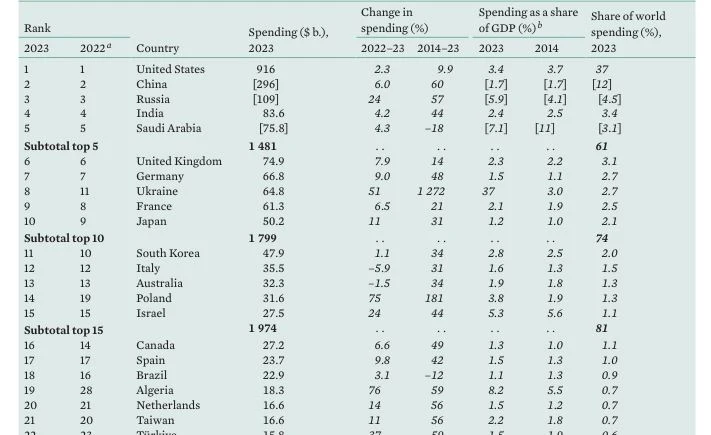

- 军事力量:美国在全球拥有1000多个军事基地,2023年军费达9160亿美元,为美元提供武力背书

美债超36万亿美元暴露的系统性风险

截至2025年初,美国联邦债务突破36万亿美元,相当于GDP的127%。仅利息支出就达9520亿美元,几乎与军费预算持平。国会预算办公室预测,到2052年政府每3美元税收中就有1美元用于支付利息。这种债务增长模式已接近庞氏骗局的临界点,正在从内部腐蚀美元信用。

去美元化浪潮与加密货币崛起的双重冲击

全球去美元化趋势明显:美元在外汇储备中的占比从2000年的70%降至2024年的58%。2023年中国减持1004亿美元美债,沙特、巴西等国推动本币结算。与此同时,加密货币总市值在2025年突破2.8万亿美元,成为规避美元体系的新选择。这种"技术+金融+主权觉醒"的三重冲击,正在动摇美元霸权的根基。

比特币破局:代码如何重构货币信任?

2100万总量封印与时间挂钩的数学硬通货

比特币创造了一个前所未有的货币范式:总量恒定为2100万枚,这一规则被永久编码在底层协议中。不同于中央银行可以随意增发货币,比特币的发行遵循严格的数学规律——每10分钟产生一个新区块,每21万个区块(约4年)奖励减半。这种设计使得比特币成为人类历史上首个与时间直接挂钩的货币系统,其稀缺性不依赖任何机构或个人意志,而是由代码和数学保证。

抗量子计算的加密城墙与分布式节点永生机制

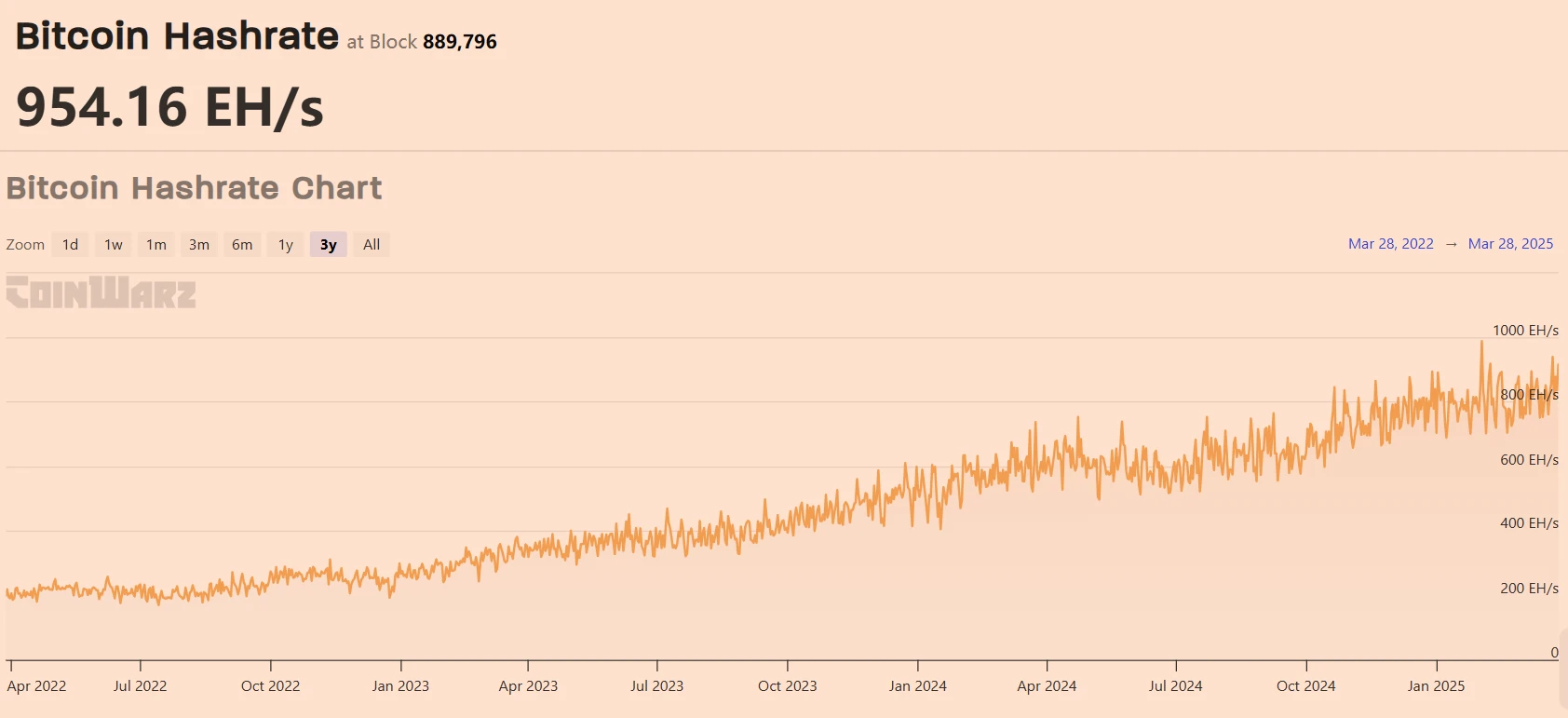

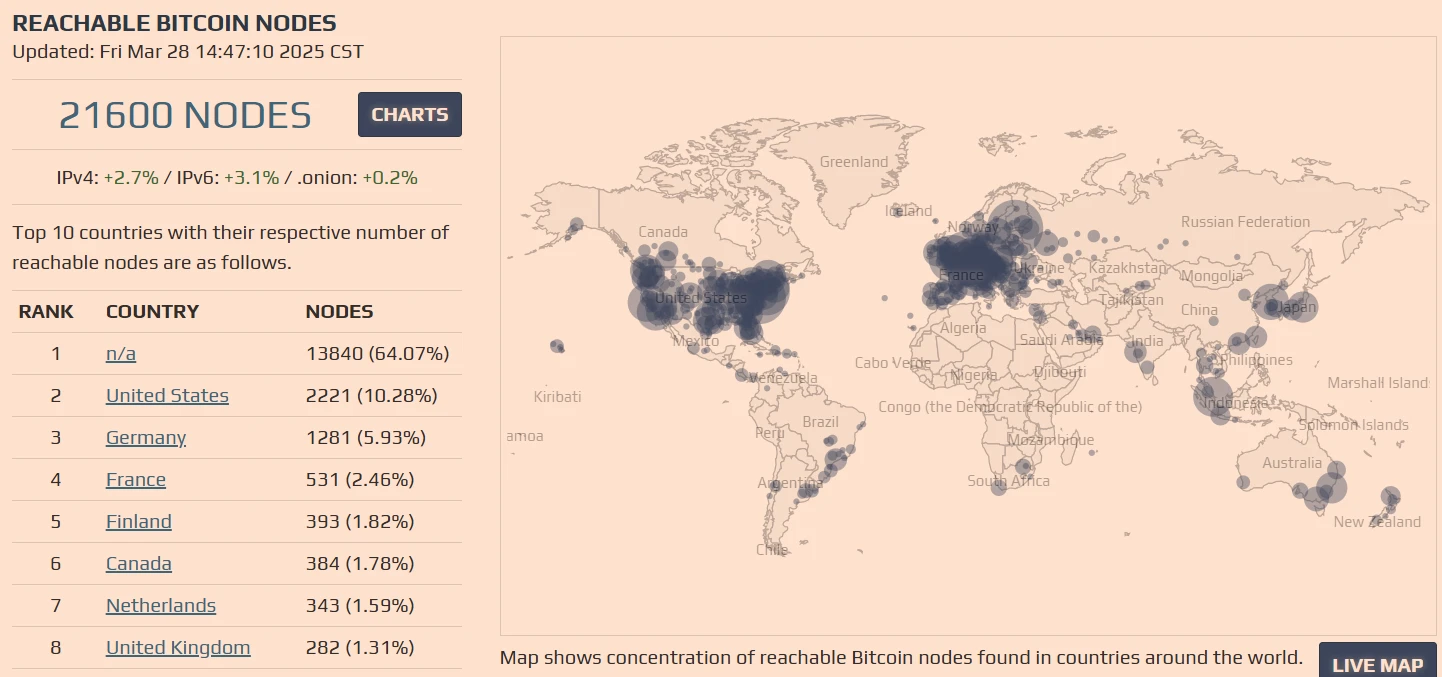

比特币网络的安全性建立在两个关键支柱上:首先是抗攻击的加密体系,即使面对量子计算机威胁,社区也已准备好升级方案;其次是去中心化的节点网络,全球超过2万个节点分布在100多个国家,没有任何单一实体能够控制或关闭整个系统。截至2025年,比特币全网算力达到每秒954亿亿次哈希运算,要发动51%攻击需要难以想象的算力资源。

比特币网络安全机制核心图示

图1显示比特币全网954.16 EH/s的哈希率规模,图2展示全球节点分布热力图,二者共同构成比特币"算力护城河+地理去中心化"的双重安全保障,使其成为迄今为止最抗攻击的价值网络。

激活长期主义的时间偏好逆转器效应

比特币的通缩特性创造了一种独特的经济行为模式。数据显示,超过65%的比特币持有者选择长期持有(1年以上未移动),许多地址甚至10年未发生交易。这种"囤币"现象反映了比特币作为价值储存手段的核心特性——它逆转了通胀环境下人们被迫即时消费的时间偏好,重新激活了储蓄意愿和长期规划。

对比传统货币揭示去中心化信任范式革命

与传统货币体系相比,比特币实现了根本性突破:

- 发行机制:不依赖中央银行,由算法控制

- 价值基础:不锚定任何实物或主权信用,建立在数学共识之上

- 存储方式:无需银行托管,私钥即所有权

- 流通边界:全球通用,不受地缘政治限制

从雅浦岛石币到美元霸权,人类货币史不断重复着"增发-贬值-崩溃"的循环。比特币通过代码重构了货币信任的基础,将价值存储从依赖权力机构转向依赖数学规则和时间共识。这不仅是技术革新,更是一场货币哲学的范式革命。

终极答案:时间本位如何重塑价值体系?

纵观历史,通货陷阱的本质是权力对稀缺性的系统性破坏。从雅浦岛石币被工业化开采摧毁,到非洲玻璃珠因机械化生产泛滥,再到白银因采矿技术突破而贬值,每一次货币体系的崩溃都源于当权者对货币稀缺性的操控。这种操控最终吞噬的不是货币本身,而是人们用时间积累的劳动价值。

比特币的出现首次将货币锚定在不可篡改的时间共识上。其2100万枚的总量限制通过代码永久固定,每10分钟产出一个区块的机制与时间严格绑定,使得货币发行速度不再受人为干预。这种设计创造了一种新型稀缺——不依赖物理资源或权力背书,而是基于数学规则和时间流逝的绝对稀缺。

我们需要重建一种与时间对齐的货币哲学。当传统货币不断稀释我们的时间价值时,比特币提供了一种将时间凝固为价值的储存方式。这不是简单的技术升级,而是对货币本质的重新定义:真正的价值尺度应该是每个人不可再生的时间,而非可被任意增发的信用符号。在这场货币范式革命中,我们不仅是见证者,更是选择者。