引言

作为全球最大的PoW系统,比特币网络凭借万亿级算力构建了区块链行业的安全基石,但其原生资产长期面临流动性与收益能力受限的困境。与此同时,PoS公链虽通过质押机制实现资产生息,却深陷长程攻击风险与冷启动难题。Babylon项目试图以比特币为信任锚点,构建原生质押协议与时间戳服务,打破PoW与PoS的技术壁垒——既让比特币成为跨链安全层,又为其赋予生息属性。本文将从共识机制缺陷、技术解决方案、生态整合逻辑三个维度,剖析这一创新协议的底层架构与技术价值。

一、PoS机制的结构性缺陷:信任真空与启动困局

1. 长程攻击:基于历史私钥的信任崩塌

PoS共识的核心风险,根植于其“权益可提取性”设计。当验证者提取质押资产后,其历史签名私钥可能被低价收集,攻击者可利用这些私钥从早期区块重放交易,伪造一条“合法”分叉链。传统解决方案依赖“社会共识”——通过14-21天的解质押期达成节点间通信确认,但这一过程存在天然缺陷:

- 主观性风险:缺乏客观仲裁者,创始人或核心开发团队的立场可能影响共识结果;

- 时效性漏洞:解质押期内攻击者可持续发起干扰,延长共识达成时间。

2025年的安全事件数据显示,某PoS公链因长程攻击导致的跨链桥资产损失达3.2亿美元,直接暴露了社会共识机制的脆弱性。

2. 冷启动困境:高通胀与低安全的死循环

新PoS公链往往需要通过高通胀吸引早期质押者,这又会导致代币经济失衡。以某DeFi公链为例,其初始年通胀率高达45%,虽短期吸引10万枚质押代币,但市值不足5000万美元,根本无法抵御51%攻击。更棘手的是,低TVL(总锁仓价值)与低安全性形成负反馈:用户因担忧资产安全拒绝存入,链上活跃度持续低迷,进一步削弱质押收益吸引力,陷入“安全不足-用户流失-安全更不足”的恶性循环。

二、PoW机制的价值桎梏:资产沉睡与跨链风险

1. 比特币的“数字黄金”悖论

截至2025年,比特币流通量中约68%处于长期持有状态,年周转率仅1.2次。这种“窖藏式”持有模式虽强化了价值存储属性,却导致资产利用率低下——持有者不得不通过交易所借贷或跨链桥实现收益,而中心化中介的信用风险始终存在。例如,2024年某跨链桥因私钥泄露导致2万枚比特币损失,再次凸显第三方托管模式的固有缺陷。

2. 跨链安全的“拜占庭陷阱”

传统比特币跨链方案普遍采用“映射资产”模式:用户将BTC锁定于中心化机构,换取其他链上的等价代币。这种模式本质是“信任转移”而非“信任最小化”——机构可能因黑客攻击、财务危机或恶意行为导致资产损失。据区块链安全公司统计,2024年跨链协议安全事件中,62%源于项目方内控风险,而非底层技术漏洞,这意味着当前跨链模式仍未摆脱“信任中介依赖”。

三、Babylon的破局之道:基于比特币的信任传导机制

1. 比特币时间戳协议:为PoS链植入“绝对时间锚”

Babylon的核心创新在于将PoS区块哈希与签名嵌入比特币交易,利用比特币链的不可篡改性生成客观时间戳。其技术实现分为三层:

- 数据封装:将PoS区块头(含哈希、验证者签名)编码为OP_RETURN字段,作为比特币交易的附加数据;

- 锚定确认:当该比特币交易被打包进区块且深度达k(默认6个区块),即确认PoS区块在时间序列上的合法性;

- 冲突仲裁:若PoS链出现分叉,比特币时间戳作为“最终性证明”,优先确认时间戳更早的链为合法链。

这一机制将解质押时间从21天缩短至1天,且无需依赖节点间通信,从根本上规避了社会共识的不确定性。

2. 比特币质押协议:UTXO模型下的可罚没性创新

针对比特币UTXO模型的特性,Babylon设计了原生质押与罚没机制:

- 锁定机制:质押者将BTC转入特定地址,该地址的解锁条件由时间锁(Timelock)与多重签名脚本控制。例如,正常解质押需等待时间锁到期(如30天),并提供Babylon链的解质押证明;

- 罚没逻辑:通过可提取一次签名(EOTS)检测双花行为。当验证者对同一高度的两个区块签名时,EOTS算法将提取冲突签名,触发比特币交易的“罚没输出”——质押BTC被转入黑洞地址永久销毁;

- 收益分配:PoS链通过Babylon链定期向比特币质押者分配收益,该过程由比特币脚本的条件支付(CPFP)机制保障,确保收益传输的原子性。

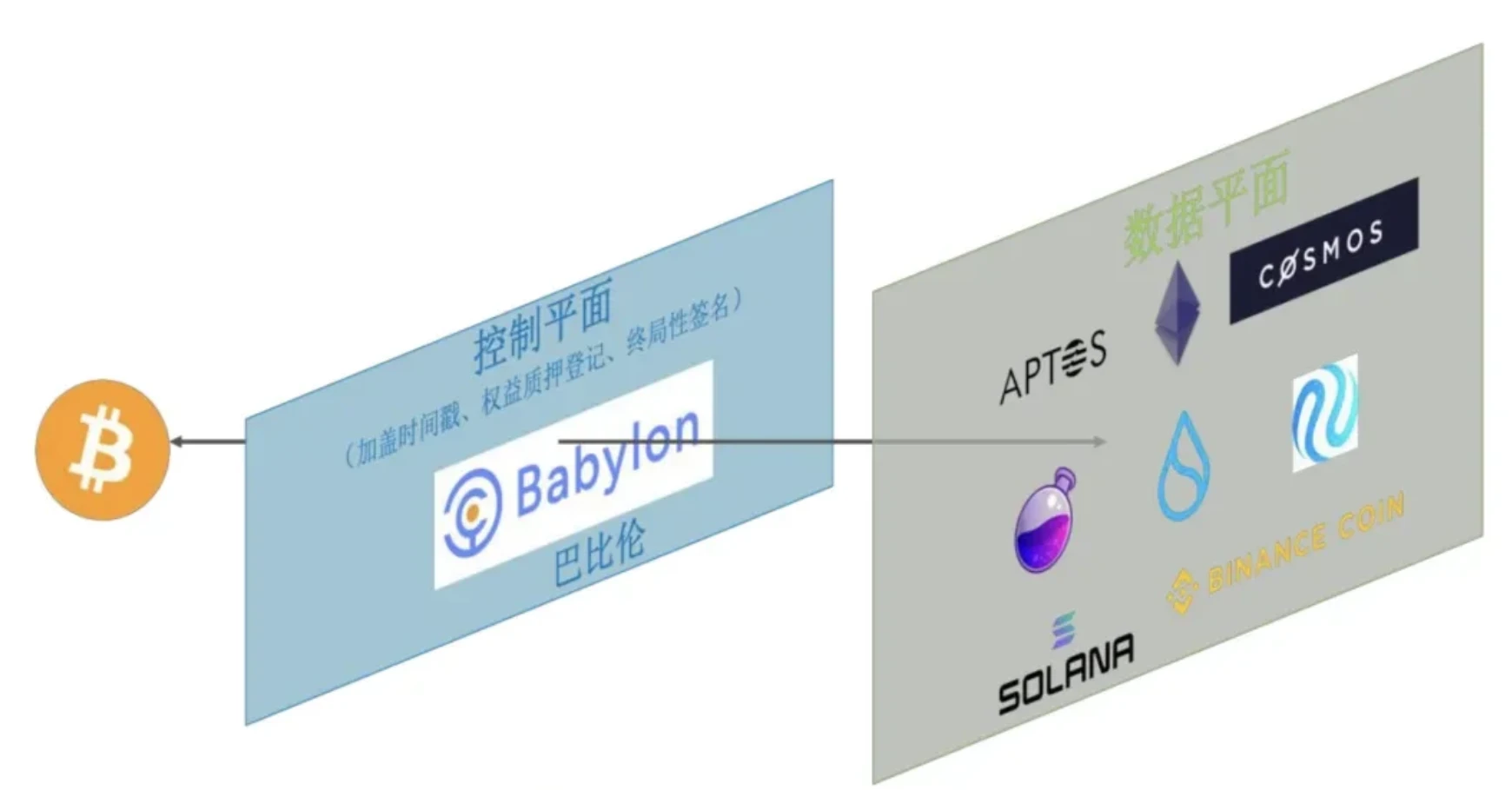

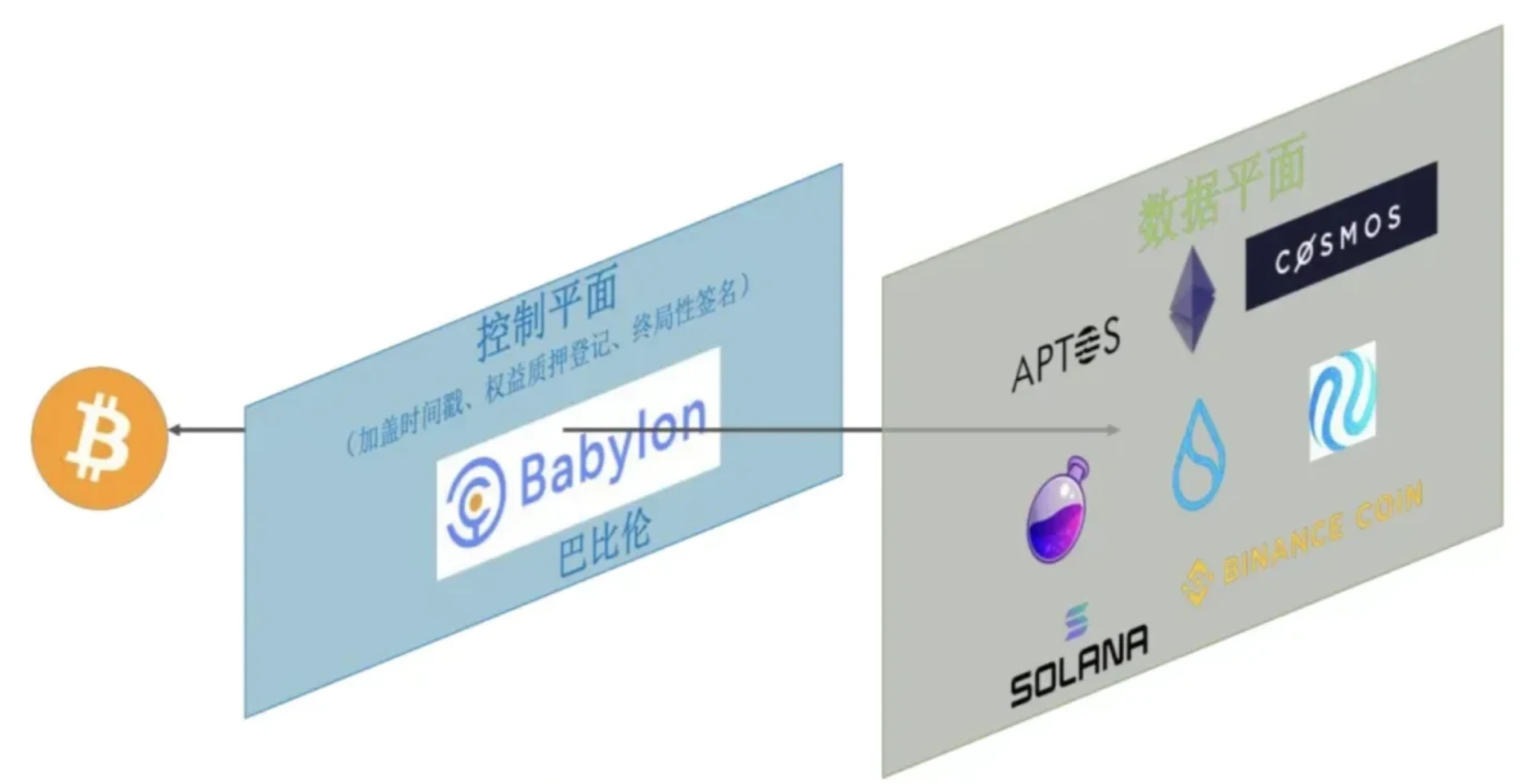

3. 三层架构设计:从安全共享到生态互联

Babylon系统采用三层逻辑架构:

- 基础层(比特币网络):提供不可篡改的时间锚与资产托管层;

- 控制层(Babylon链):运行质押市场匹配、验证者管理与跨链状态同步;

- 应用层(PoS公链):接入比特币安全性,实现低通胀、高安全的共识环境。

这种架构允许不同PoS链通过Babylon链实现间接互操作,例如A链用户可通过Babylon的跨链状态证明,直接访问B链的DeFi协议,无需依赖传统跨链桥。

四、横向对比:与EigenLayer、Cosmos的技术分野

1. vs EigenLayer:底层信任模型的差异

EigenLayer基于以太坊智能合约实现“二次质押”,其核心依赖以太坊的PoS共识安全性。而Babylon扎根比特币的PoW算力信任,两者的安全等级存在代际差异——比特币的抗攻击成本(需控制全球51%算力)远高于以太坊(需控制33%质押权益)。此外,EigenLayer的多重质押可能引发“杠杆风险”(同一资产多次用于不同链质押),而比特币质押因不影响PoW共识安全,不存在此类问题。

2. vs Cosmos:安全供给的降维补充

Cosmos生态通过IBC协议实现跨链通信,但其链间安全性依赖ATOM质押池的规模(截至2025年,ATOM质押率仅38%,市值约80亿美元)。Babylon为Cosmos链提供“外部安全层”——例如,某Cosmos DeFi链接入Babylon后,可将比特币质押量(如10万枚BTC,约30亿美元)纳入安全计算,使有效安全市值提升近4倍。这种“PoW+PoS”的混合模式,突破了单一链生态的安全天花板。

五、未来展望:从资产生息到信任基建

Babylon的创新本质是“信任的跨协议迁移”——将比特币的算力信任转化为跨链安全服务,同时激活其资产收益属性。这一模式可能引发三方面变革:

1. 比特币金融化突破:原生质押使比特币从“数字黄金”进化为“数字债券”,预计2025年将吸引5%-8%的流通BTC参与质押,催生百亿级美元的年收益市场;

2. PoS公链的安全平权:中小PoS链无需依赖高通胀即可获得顶级安全保障,降低新链启动门槛,可能引发新一轮公链创新潮;

3. 跨链信任的标准化:基于比特币时间戳的跨链状态证明,可能成为下一代跨链协议的通用信任层,推动多链生态从“资产互通”迈向“信任互通”。

当然,挑战亦不容忽视:比特币社区对智能合约扩展的保守态度、跨链状态同步的性能瓶颈、以及多国监管对加密资产质押的合规限制,都可能影响Babylon的落地节奏。但作为首个将PoW安全性注入PoS生态的尝试,其技术哲学——“用已验证的信任构建新信任”——或将为区块链行业开辟一条从“效率优先”到“安全优先”的演进路径。