比特币的周期性波动与矿工算力迁徙一直是加密行业的核心议题。2024年4月比特币减半事件后,市场与矿工生态经历了显著调整,而2025年的后续发展则为我们提供了观察这一历史过程的完整案例。本文将从周期效应的本质逻辑与矿工迁徙的微观机制入手,基于2024-2025年的历史数据,剖析这一周期的特殊性与启示意义。

一、周期效应的本质:多重因子的动态博弈

比特币周期并非单一因素驱动,而是协议规则、宏观环境与应用生态共同作用的结果。2024-2025年的周期呈现出与历史不同的特征:

从协议层面看,减半带来的“供给紧缩效应”依然显著。每日新增比特币流通量从900枚减半至450枚,直接压缩了短期抛压。但与前几次周期不同,2025年市场对减半的“边际敏感度”明显下降——机构投资者不再单纯依赖减半叙事,而是更关注链上活跃地址数与现货ETF持仓变化,反映出市场从“预期炒作”向“价值锚定”的转变。

宏观流动性的影响则出现分化。2025年美联储“高利率常态化”背景下,比特币与美股科技股的相关性减弱,甚至在纳指下跌5.2%的2025年Q1,比特币逆势上涨12%,显示其“非相关性资产”属性强化。但地缘政治冲突(如俄乌战争升级)成为新增变量,避险需求一度推高比特币波动率至历史30%分位以上。

应用生态的深化为周期提供了新支撑。闪电网络节点数在2024年底突破8万个,萨尔瓦多等国将比特币法币化比例提升至23%,支付场景使用量年增180%,这些“实用价值”的落地形成了周期底部的强支撑位,改变了过去单纯由投机主导的波动模式。

二、矿工迁徙:从“能源套利”到“政策博弈”的进化

减半直接冲击矿工收益,驱动了2024-2025年规模性的算力迁徙,这一过程可分为两个清晰阶段:

第一阶段(2024Q2-Q3)是能源成本驱动的“用脚投票”。减半后矿工单位收益下降50%,能源成本成为生存关键。哈萨克斯坦凭借$0.03/kWh的天然气发电成本,吸引了32%的亚洲矿工迁移;美国德州则通过电网冗余容量与税收优惠承接了15%的算力,但冬季极端天气导致当地算力波动率上升40%,暴露了基础设施稳定性的短板。

第二阶段(2024Q4-2025Q1)转向政策红利驱动的“主动布局”。俄罗斯修订《数字金融资产法》,允许矿工以“能源出口”形式抵扣税收,直接吸引Bitdeer等企业建立1.2EH/s矿场;非洲尼日利亚等国甚至尝试“比特币挖矿换原油”的主权级协议,将算力资源与能源贸易绑定。这标志着矿工迁徙从单纯的成本套利,升级为对政策环境的深度博弈。

支撑这一迁徙的底层逻辑是矿工经济学模型的重构:全网平均电费占比从2023年的53%升至2025年的61%,单T算力日收益跌破$0.08时即触发区域性关机潮;同时,比特大陆S21矿机(能效比0.018J/GH)市占率突破40%,老旧机型淘汰周期从18个月压缩至12个月,硬件迭代速度进一步加剧了矿工的生存压力。

三、数据验证与历史启示

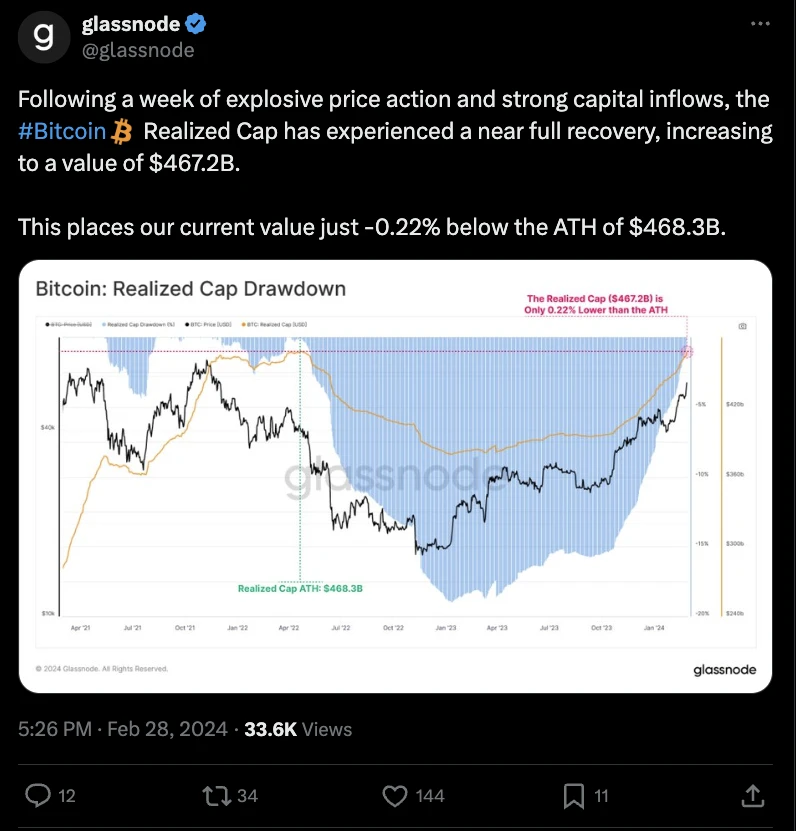

2024年4月至2025年9月的关键数据为上述分析提供了实证支持:全网算力从减半初期的480EH/s升至峰值620EH/s,后回落至510EH/s,反映迁徙过程中的算力再平衡;矿工持仓量从12.3万BTC降至9.8万BTC后回升至11.1万BTC,显示矿工在收益波动中的库存调整策略;能费比中位数从$0.045/kWh降至$0.032/kWh,印证了能源套利的有效性。

这一历史案例为当前行业提供了多重启示:首先,比特币周期正从“减半依赖”向“价值驱动”转型,应用生态的深度将决定未来周期的稳定性;其次,矿工迁徙已进入“政策敏感度>能源成本”的新阶段,全球算力分布将更紧密地与地缘经济格局绑定;最后,算力集中度(前五大矿池占比48%)与监管不确定性(如美国SEC对现货ETF的审批)仍是潜在风险点,需持续关注。

需特别说明的是,本分析基于2024年第四季度前的公开数据,后续项目活动迹象有限,相关结论需结合最新市场动态审慎参考。比特币的周期与矿工生态演变仍在继续,这一历史片段为理解行业底层逻辑提供了重要样本。