在当前全球经济增速放缓的背景下,比特币价格的阶段性上涨引发了市场对其"避险属性"的广泛讨论。作为加密货币市场的龙头,比特币常被部分投资者冠以"数字黄金"的称号,认为其能在经济疲软时期对冲通胀与法币贬值风险。然而,结合2025年的最新市场动态与历史数据来看,这一叙事与实际表现之间仍存在显著差异,其价格波动背后是流动性周期、监管政策与市场情绪的复杂博弈。

"数字黄金"叙事的争议:理论与现实的碰撞

比特币的"避险属性"讨论源于其两大核心特征:固定供应量(2100万枚)与去中心化架构。理论上,这种设计使其独立于传统金融体系,具备抵御主权货币超发风险的潜力。2025年,部分机构投资者确实将比特币纳入多元化资产组合,试图对冲地缘政治冲突与全球货币宽松政策带来的不确定性。

但现实表现却呈现另一面。2025年3月,美联储政策转向预期引发全球市场震荡,比特币价格单月跌幅超15%,同期黄金等传统避险资产跌幅不足5%。这一现象凸显比特币价格波动性远高于传统避险资产,且对宏观货币政策的敏感度极强。此外,2022-2025年的经济压力期数据显示,比特币与美股科技股多次呈现阶段性正相关,而非传统避险资产与股市的负相关特征,进一步削弱了其"避险"逻辑。

经济疲软期的市场驱动:流动性与叙事的双重作用

尽管避险属性存疑,经济疲软仍可能通过间接路径助推比特币价格。一方面,全球多国央行在经济下行周期维持低利率环境,廉价资金往往倾向流入高风险资产寻求收益,比特币作为波动性较高的另类资产,吸引了部分投机资本入场。例如2025年初,特朗普公开支持加密货币的言论曾短暂提振市场情绪,反映出流动性宽松背景下市场情绪对价格的短期拉动。

另一方面,部分新兴市场的货币贬值危机成为局部驱动因素。在一些面临资本管制或本币通胀压力的国家,比特币场外交易出现激增,这类分散的需求虽未形成规模效应,却为"避险叙事"提供了现实注脚,进一步刺激散户投资者的短期博弈行为。

监管与机构动态:影响价格的关键变量

2025年的监管与机构动向深刻影响着比特币的市场表现。美国比特币现货ETF自2024年底获批后,机构持仓比例持续上升,但这并未完全稳定市场。矿企财务压力(如Bitdeer等公司的抛售行为)、二层网络技术升级争议等行业特定事件,仍导致价格频繁波动。

中国监管层的态度也值得关注。经济学家李扬在2025年呼吁正视加密货币对金融体系的冲击,反映出监管层对"去美元化"背景下比特币潜在角色的警惕。这种监管不确定性叠加全球支付场景落地缓慢,使得比特币难以真正突破"投机资产"的定位,向实用避险工具演进。

核心矛盾:投资者认知分化与市场定位模糊

当前比特币市场的最大矛盾在于投资者认知的显著分化。机构投资者更倾向将其视为"高风险成长资产",注重其技术创新与长期应用潜力;而散户投资者则易受"避险叙事"驱动,进行短期价格博弈,这种认知差异直接加剧了价格波动。

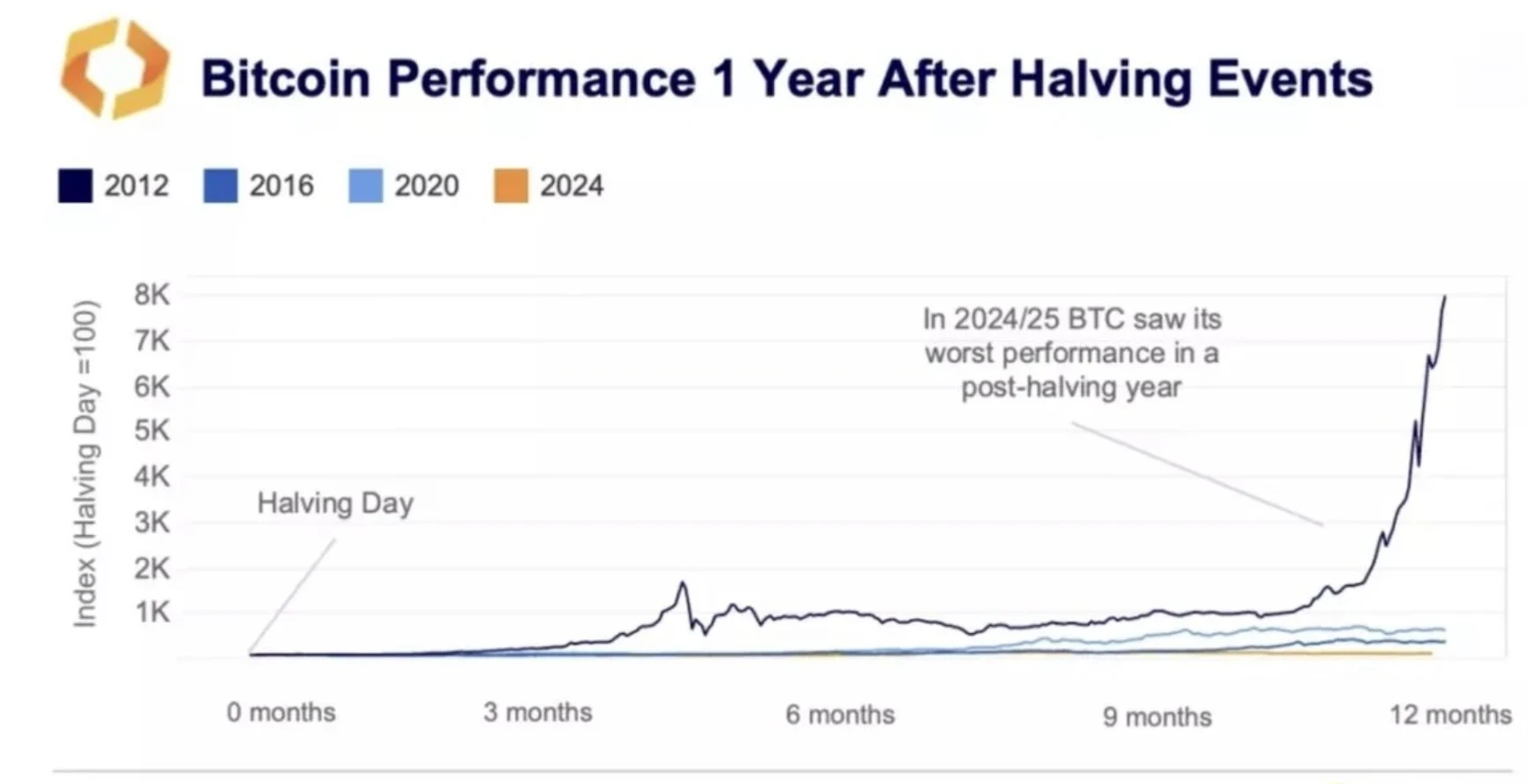

历史数据回测显示,2025年经济疲软期内,比特币的价格波动更多由美联储货币政策预期、ETF资金流入等因素主导,而非纯粹的避险需求。这意味着,即便经济疲软可能间接刺激部分资金流入,其本质仍是流动性周期与市场情绪的产物,而非避险属性的稳定体现。

总结与展望

截至目前,比特币尚未稳定确立其避险资产地位。经济疲软背景下的价格上涨,更多是流动性宽松、市场叙事与行业事件共振的结果,而非其自身避险属性的直接体现。未来,比特币能否真正向"数字黄金"演进,仍需关注三大核心变量:美联储货币政策转向带来的流动性变化、全球范围内支付场景的实际落地进展,以及合规稳定币等竞品对市场需求的分流效应。对于投资者而言,当前阶段更应理性看待其高波动性本质,警惕单一"避险叙事"驱动的短期投机行为。