中本聪作为比特币的创始者,其身份一直是加密货币领域最引人关注的未解之谜,而关于其国籍与比特币持有量的讨论,本质上是对区块链技术去中心化精神与匿名性设计的深度折射。尽管多年来社区与研究者从未停止探寻,但截至2025年,所有相关结论仍停留在推测层面,缺乏时效性证据支撑。

一、中本聪国籍:匿名性下的身份谜题

中本聪的国籍问题从比特币诞生之初就伴随着争议。早期邮件与论坛记录显示,他曾自称“日本公民”,但英文表述的语法和用词习惯却更接近母语者,这种矛盾引发了广泛猜测。主流假说主要分为三类:

- 日本籍推测:部分研究者认为其早期日文技术文档的用词习惯与日本开发者风格吻合,但这一证据因样本量有限而缺乏说服力;

- 美籍/澳籍猜测:密码学家Dorian Nakamoto(日裔美国人)、计算机科学家Nick Szabo(美国人)及数学家Craig Wright(澳大利亚人)均曾被媒体列为潜在候选人,但三人皆公开否认,且相关“证据”(如Craig Wright声称的私钥)因技术漏洞被社区驳斥;

- 团队化名假说:有观点认为“中本聪”可能是多人团队的集体化名,这种猜测进一步模糊了单一国籍的可能性。

核心结论:至今没有任何官方文件或技术证据能证实中本聪的国籍,所有讨论均基于间接线索与主观推断——这恰恰体现了比特币设计的初衷:去中心化系统中,创始人身份本就不应成为焦点。

二、中本聪持币量:区块链数据与未知变量的博弈

关于中本聪持有的比特币数量,研究者主要依赖早期区块链数据进行估算:

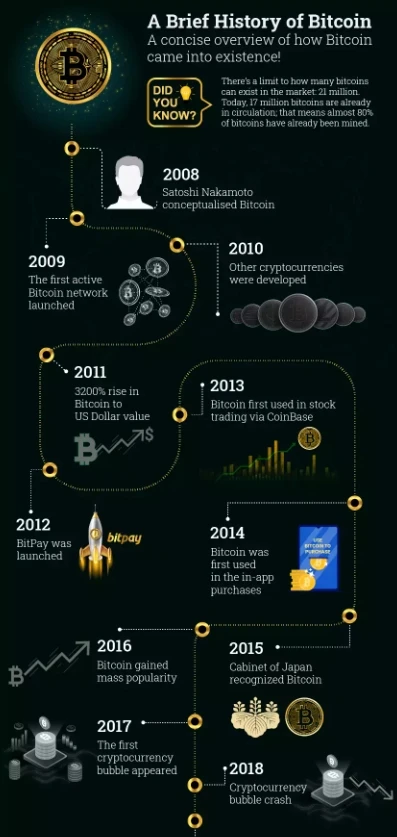

- 早期挖矿估算:2009年比特币创世区块及随后的挖矿活动中,中本聪被认为累计挖掘了约110万个比特币(占当时总供应量的近5%)。区块链记录显示,这些比特币长期存储于特定地址,至今未发生过转账,这引发了“私钥丢失”或“主动长期持有”的猜测。

- 数据争议点:一方面,“中本聪地址”可能分散在多个钱包中,精确统计难度极大;另一方面,若持有者通过混币服务或链下技术转移资产,现有区块链分析工具无法追踪——这正是比特币隐私保护特性的体现。

当前状态:截至2025年8月,相关地址余额仍未变动,但技术上无法排除“无声转移”的可能性,数据滞后性使得任何结论都存在不确定性。

三、未解之谜背后的行业启示

中本聪身份与持币量的悬案,实则是加密货币“去中心化精神”的具象化:

- 匿名性的技术价值:中本聪的匿名设计并非偶然,而是对传统金融体系中“权威依赖”的反叛——比特币协议的运行不依赖创始人背书,这正是去中心化最核心的魅力;

- 数据局限性的警示:区块链的“透明可追溯”特性在面对早期地址、隐私技术时存在边界,研究者需警惕“数据绝对可靠”的认知误区;

- 隐私与探索的平衡:对创始人身份的过度挖掘可能触及隐私权争议,社区更应聚焦比特币协议的技术演进(如Layer2扩容、隐私协议升级),而非纠结于“中心化的创始人标签”。

总结:超越身份谜题,回归技术本质

中本聪的国籍与持币量问题,本质上是加密货币领域“去中心化叙事”的一部分——其匿名性既是技术选择,也是对“代码即法律”理念的践行。对于研究者与投资者而言,与其执着于未解的身份悬案,不如关注比特币如何通过数学算法与共识机制,在没有中心化权威的情况下稳定运行超过15年。毕竟,比特币的价值从来不源于创始人的身份,而源于其构建的去中心化金融基础设施本身。