特斯拉CEO埃隆·马斯克的一则声明引发了全球对比特币能源消耗的激烈讨论。他宣布暂停接受比特币购车,理由是担忧比特币挖矿导致化石燃料使用增加。这一决定直接导致比特币价格从5万美元跌至4万美元以下。

这场风波将一个核心问题抛到公众面前:一个新兴行业究竟应该消耗多少能源才算合理?

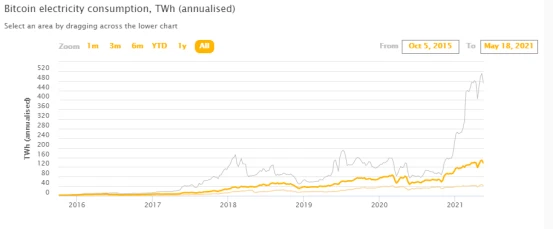

剑桥新兴金融中心(CCAF)的数据显示,比特币网络年耗电量约110太瓦时,占全球发电量的0.55%,相当于马来西亚或瑞典这样国家的全年用电量。

这个数字引发了截然不同的解读:如果你认为比特币毫无价值,那么任何能源消耗都是浪费;但如果你将其视为对抗通胀的工具,这些能耗可能就完全合理。问题的本质在于我们如何评估比特币创造的社会价值。

在这场辩论中,我们需要澄清几个关键误解:

1. 能源消耗不等于碳排放 - 水电和煤电的环境影响天差地别

2. 矿工能源结构存在信息差 - 不同研究报告得出73%和39%两个截然不同的碳中和比例

3. 比特币挖矿具有独特的地理灵活性 - 能够利用其他行业无法触及的闲置能源

4. 能耗增长存在自然上限 - 区块奖励减半机制和经济模型将制约矿工的无序扩张

这些认知差异正是本文要重点剖析的关键点。通过客观分析比特币能源消耗的真实状况,我们将还原一个超越简单二元对立的碳中和真相。

能源消耗≠碳排放?比特币的‘绿色’真相揭秘

解析能源消耗与碳排放的本质区别

比特币的能源消耗与碳排放是两个截然不同的概念。虽然我们可以通过哈希率等指标相对准确地估算比特币网络的能耗总量,但要确定其碳排放量则复杂得多。关键在于能源结构——使用水电与煤电产生的环境影响天差地别。由于矿工通常不会公开其能源构成细节,加上各国能源结构差异,这使得比特币的真实碳足迹难以精确计算。

揭示水电占比73%与39%数据差异的深层原因

关于比特币可再生能源使用比例存在显著的数据矛盾:Coinshare 2019年报告显示73%的挖矿能源来自碳中和的水电,而CCAF 2020年的估算仅为39%。这种差异源于统计方法的不同——前者聚焦中国西南和北欧等水电富集区的矿场,后者则采用更宏观的国家级能源结构数据。值得注意的是,即便是39%的低碳比例,也已是美国电网平均水平的两倍。

剖析矿工隐藏能源结构的商业逻辑

矿工对能源来源讳莫如深有其商业考量。比特币挖矿的独特优势在于不受地理限制,矿工可以灵活利用其他行业难以获取的边际能源。例如中国雨季过剩的水电、油田伴生的天然气等,这些能源因无法有效储存或运输而被传统产业浪费。通过将这些"废能"货币化,矿工既获得了成本优势,又客观上提高了能源利用效率。这种商业模式解释了为什么矿场往往集中在能源过剩但经济欠发达地区。

比特币矿场选址玄机:如何把"废弃能源"变成数字黄金

解密中国西南雨季水电消纳密码

在中国四川和云南等地区,雨季时会产生大量过剩的水电资源。由于当地电力需求有限,加上储能和输电技术尚不完善,这些清洁能源常常被白白浪费。而比特币矿工恰好解决了这一难题——他们可以灵活地将矿场建在水电站附近,充分利用这些原本无法消纳的可再生能源。数据显示,这些地区在雨季时承担了全球近50%的比特币算力。

揭秘油气田伴生天然气的逆袭之路

石油开采过程中会释放大量伴生天然气,这些资源往往因地处偏远而难以利用,最终只能被燃烧排放。比特币矿工发现了这一机会,通过在油田附近建立矿场,将这些"废气"转化为电力用于挖矿。从美国北达科他州到俄罗斯西伯利亚,这种模式正在兴起。据估算,仅美加两国的伴生天然气就足以支撑整个比特币网络的运行。

对比冰岛铝冶炼厂转型矿场的启示

比特币挖矿与铝冶炼业有着惊人的相似之处——两者都是高耗能产业,且对地理位置没有严格要求。冰岛、中国西南等能源过剩地区曾依靠廉价电力发展铝业,如今这些优势同样适用于比特币挖矿。美国铝业公司在纽约州马塞纳的旧冶炼厂转型为比特币矿场,就是这一趋势的典型案例。这种转型不仅盘活了闲置工业设施,更实现了能源的高效利用。

交易能耗指标是个伪命题?比特币的能源分配真相

拆穿"单笔交易耗能堪比国家"的统计陷阱

许多报道常引用"比特币单笔交易能耗"这一误导性指标。实际上,比特币90%以上的能源消耗发生在挖矿过程中,而非交易验证环节。将总能耗除以交易量得出的"每笔交易能耗"毫无意义,这就像用汽车工厂的总耗电量除以行驶里程来计算单公里能耗一样荒谬。

揭示挖矿占总能耗90%的核心事实

比特币网络能源消耗主要集中于矿工通过算力竞争获得区块奖励的过程。交易验证仅消耗极小部分能源,这与传统支付系统形成鲜明对比。剑桥大学数据显示,全球比特币挖矿年耗电约110太瓦时,相当于瑞典等国家的全年用电量,但其中绝大部分用于维护网络安全而非处理交易。

解读区块奖励减半对能源需求的抑制作用

比特币协议内置的"区块奖励减半"机制每四年将矿工收入砍半。除非币价持续翻倍(经济学上不可能),否则矿工收益将逐步递减。交易费仅占矿工收入的10%,受限于网络吞吐量和用户付费意愿,这一收入来源增长空间有限。这种经济模型从根本上抑制了能源需求的无限增长。

暴增的噩梦不会成真:比特币能源帝国的自我约束机制

剖析《加密货币气候协议》的行业自救

比特币挖矿行业正主动应对环境挑战。受《巴黎气候协定》启发,加密挖矿业内已发起《加密货币气候协议》等倡议,承诺减少碳足迹。这一趋势在美国尤为明显,注重ESG(环境、社会和治理)投资的公开上市矿商正获得更多市场份额。同时,中国内蒙古等煤炭依赖地区已禁止基于燃煤发电的挖矿活动。随着太阳能等可再生能源效率提升,比特币挖矿可能成为推动清洁能源发展的重要经济动力。

解读ESG投资对矿场的绿色筛选机制

ESG投资标准正在重塑比特币挖矿行业格局。公开交易的矿工企业越来越重视环境责任,这种转变使其在市场竞争中获得优势。行业数据显示,比特币能源结构对碳的依赖正逐年降低。这种绿色筛选机制促使矿工主动采用更清洁的能源,否则将面临融资困难和市场份额流失的风险。值得注意的是,这种市场化调节机制比单纯的政策禁令更具可持续性。

预测交易费不足以支撑无限扩张的经济模型

比特币网络存在天然的扩张限制机制。矿工收入主要来自区块奖励(约占总收入90%)和交易费(约10%)。随着每四年一次的产量减半,除非比特币价格持续翻倍(这在经济学上不可持续),否则矿工收入将逐步递减。同时,比特币网络每天处理交易量不足百万笔,用户对交易费的承受力也有限,这些因素共同制约了矿工收入的增长空间。当挖矿利润下降时,行业扩张的经济动力将自然减弱,从而避免能源消耗的无限增长。

终极拷问:比特币的社会价值能否对冲环境成本?

对比传统金融体系的隐形环境代价

当我们质疑比特币的能源消耗时,往往忽略了传统金融体系同样存在的环境成本。全球银行系统维持运营需要庞大的数据中心、遍布各地的实体网点以及复杂的清算系统,这些基础设施的碳足迹并不亚于比特币网络。比特币的独特之处在于其能源消耗是透明可见的,而传统金融的环境代价往往隐藏在复杂的运营体系背后。

揭示抗通胀工具与能源消耗的价值平衡点

比特币作为抗通胀工具的价值需要与其能源消耗进行权衡。在货币严重贬值的国家,民众可能认为比特币挖矿的能源消耗是合理的代价,因为它提供了保值手段和金融自主权。这种价值判断因人而异,取决于个人对比特币社会效用的认知。关键在于认识到能源消耗本身并非原罪,重要的是这些能源创造了什么价值。

呼吁建立动态评估体系的行业倡议

加密行业已经开始自发采取行动应对环境问题。《加密货币气候协议》等倡议正在推动减少比特币碳足迹,这与《巴黎气候协定》的精神相呼应。同时,ESG投资标准正在促使矿工转向更清洁的能源。行业需要建立动态评估体系,既要承认比特币消耗资源的事实,也要持续优化能源结构,证明其创造的社会价值值得这些资源投入。