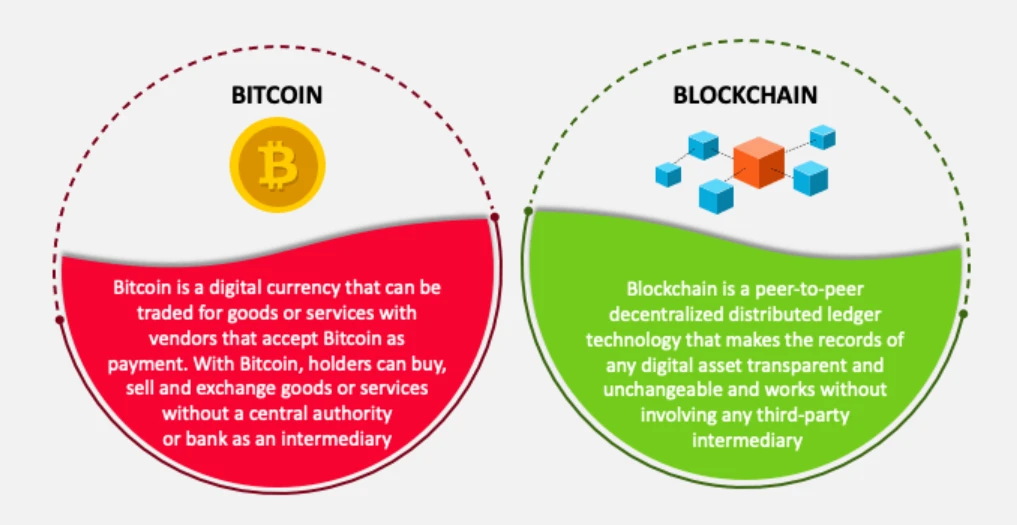

区块链和比特币是数字经济时代的重要概念,前者是一种去中心化的分布式账本技术,后者则是基于这种技术诞生的首个加密货币。简单来说,区块链是底层技术,比特币是其最著名的应用,两者相辅相成,共同推动了去中心化信任机制的发展。

一、区块链:去中心化的分布式账本技术

区块链本质上是一种通过密码学和分布式网络构建的共享账本系统。它的核心特性可以概括为三点:

- 去中心化:账本数据由全球多个节点共同维护,没有单一控制方,避免了传统中心化系统的单点故障风险。

- 透明与不可篡改:所有交易记录按时间顺序链接成区块,经全网节点验证后永久存储,任何人无法单方面修改,确保数据真实可追溯。

- 安全可靠:通过哈希加密(将数据转化为固定长度的唯一代码)和共识机制(如工作量证明PoW、权益证明PoS),保障交易的合法性和网络的稳定性。

从技术原理看,区块链像一个“分布式数据库”:每个节点都保存完整账本副本,交易需经多数节点验证通过才能记录到区块中;智能合约功能则让它能自动执行预设规则(如DeFi借贷中的自动清算),拓展了从简单交易到复杂应用的场景。目前,区块链已从金融领域(跨境支付、供应链金融)延伸到非金融领域,如知识产权保护(通过时间戳证明创作权)、医疗数据共享(患者掌控数据所有权)、政务透明化(流程公开可追溯)等。

二、比特币:区块链技术的“第一个产品”

2009年,中本聪发布比特币白皮书,首次将区块链技术落地为具体应用。作为首个去中心化加密货币,比特币的设计目标是实现“点对点的电子现金系统”,核心特点包括:

- 总量有限:比特币总量固定为2100万枚,通过算法控制发行节奏,避免通胀,这也是它被称为“数字黄金”的重要原因。

- 挖矿机制:新比特币通过“挖矿”产生——矿工通过算力竞争验证交易、打包区块,成功后获得区块奖励(初始50枚,每4年减半,2025年已进入第四次减半周期)。

- 去中心化支付:无需银行、支付机构等中介,用户可直接完成跨境转账,交易记录通过区块链全网存证,安全且低成本。

2025年的比特币生态已更成熟:机构投资者参与度提升(如比特币ETF产品普及),Layer 2扩容方案(如闪电网络)大幅提升了交易效率,使其逐步从“小众投资品”向“主流支付工具”靠近,但价格仍受宏观经济(如美联储货币政策)和地缘政治影响,波动较大。

三、区块链与比特币:技术与应用的共生关系

区块链和比特币的关系,类似“互联网技术”与“电子邮件”——前者是基础框架,后者是首个爆款应用,两者相互成就:

- 技术依赖:比特币的运行完全基于区块链技术。区块链为比特币提供了去中心化的账本存储(记录每笔交易)、共识机制(确保全网账本一致)和防篡改保护(交易一旦记录无法修改),是比特币实现“无需信任中介”的核心支撑。

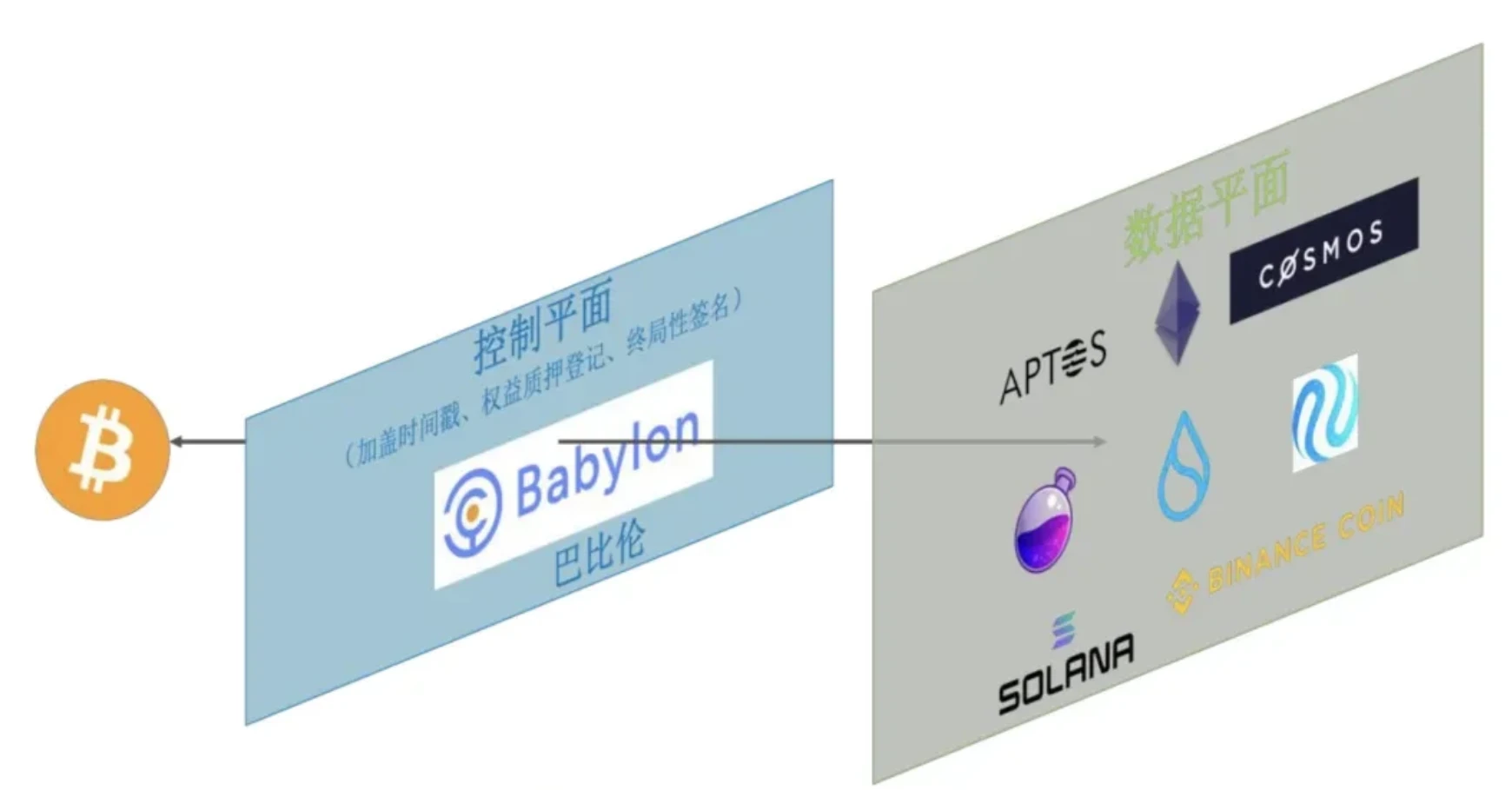

- 发展互动:比特币的成功验证了区块链技术的可行性,让市场意识到“去中心化信任”的价值,推动区块链从单一货币应用扩展到智能合约(如以太坊)、供应链管理、数字身份等多元领域;反过来,区块链技术的进步(如隐私计算、跨链协议)也在优化比特币生态,例如提升交易隐私性、实现与其他区块链资产的跨链流通。

- 定位差异:比特币专注于“价值存储”和“支付功能”,定位更像“数字黄金”或“去中心化现金”;而区块链是通用技术框架,可支撑多样化应用——除了加密货币,还能用于存证、溯源、智能合约等,是数字经济的“基础设施”。

四、共同挑战与未来展望

尽管发展迅速,区块链和比特币仍面临现实挑战:

- 监管合规:各国对加密货币和区块链的政策差异较大(如部分国家禁止加密货币交易,部分推动合规化),导致应用场景碎片化,制约了规模化发展。

- 能源与可持续性:比特币采用的PoW共识机制因算力竞争消耗大量能源,引发环保争议,目前行业正探索绿色能源挖矿(如利用太阳能、风能)或转向更节能的PoS机制。

未来,两者的发展方向清晰:

- 区块链:2025年,现实世界资产(RWA)代币化加速(如房产、股票、艺术品上链),区块链与AI结合将优化数据治理(如AI辅助的智能合约审计),推动“链上链下”融合。

- 比特币:随着机构投资工具(如ETF)普及和支付场景落地,其可能进一步融入主流金融体系,成为多元化投资组合的一部分,甚至在部分国家成为“法定数字货币”的补充。

区块链和比特币是“技术与应用”的共生体:比特币用实践证明了区块链“去中心化信任”的可行性,区块链则通过技术迭代持续拓展比特币的边界。2025年,两者正从“小众创新”走向“主流融合”,尽管面临监管、能源等挑战,但其构建的“无需中介的价值传输”模式,有望在金融创新和数字化转型中扮演越来越重要的角色。对于普通人而言,理解两者的关系,不仅是把握数字经济趋势的关键,也是参与未来金融变革的基础。