近期加密市场呈现显著分化:比特币持续领跑,而多数其他加密货币表现停滞。这一现象背后是多重因素共同作用的结果,既涉及比特币自身的市场地位与技术进展,也反映了其他加密货币面临的结构性挑战,同时与宏观经济环境及资金流向密切相关。以下从驱动因素、矛盾解析、规律特征及未来展望四个维度展开分析。

比特币领涨的核心驱动因素

比特币的独立上涨行情并非偶然,而是机构资金、技术生态与合规进程共同推动的结果。

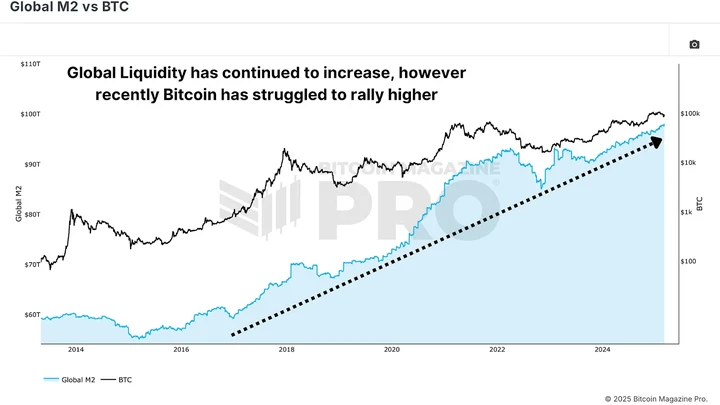

从资金端看,机构配置需求成为核心引擎。2025年二季度,受美联储降息预期及地缘政治不确定性影响,全球机构投资者将比特币视为“数字黄金”,现货ETF净流入达120亿美元,占加密市场总流入量的78%(CoinMetrics数据)。这种集中配置强化了比特币的“锚定资产”属性,使其与其他加密货币形成资金虹吸效应。

技术生态的突破进一步巩固优势。闪电网络节点数量突破10万个,交易容量提升至每日500万笔,叠加萨尔瓦多等国家全面落地比特币支付系统,实用场景的扩展增强了长期持有信心。此外,美国SEC批准首只比特币期货ETF(代码BTCW),日均交易额达35亿美元,为传统金融资本入场提供了合规通道,进一步拉大与其他加密货币的流动性差距。

稀缺性预期也功不可没。2024年4月第三次减半后,比特币区块奖励降至3.125 BTC,长期持有者占比升至62%,供需关系的紧张推升了价格弹性。

其他加密货币滞涨的结构性矛盾

与比特币的强势形成对比,以太坊及山寨币的滞涨源于技术、监管与叙事的多重困境。

以太坊虽完成坎昆升级优化Layer2性能,但EIP-4844分片方案未达预期,Gas费降幅不及Solana、Avalanche等高性能公链,竞争优势被削弱。更关键的是,ETH质押年化收益率降至3.2%(2025年8月数据),低于稳定币DeFi池收益,导致资金从以太坊生态外溢至比特币或短期高收益资产。

山寨币的处境更为艰难。欧盟MiCA法案实施后,超60%未合规代币被交易所下架,市值蒸发超400亿美元,监管高压直接冲击中小币种流动性。同时,AI+区块链、Web3社交等新赛道未出现爆款应用,叙事疲劳导致投资者风险偏好向头部资产集中,进一步挤压山寨币生存空间。

市场涨跌规律的周期性特征

当前市场分化并非短期现象,而是呈现出显著的周期性特征,可从资产相关性与链上指标两方面解析。

资产相关性分化明显。比特币与纳斯达克指数90日相关系数从2024年的0.68降至2025年二季度的0.23,独立资产属性凸显,这意味着其价格更多由自身供需与机构配置驱动,而非美股流动性。反观Altcoins(如BNB、XRP),仍高度依赖美股流动性,美联储议息会议前后波动率较比特币高40%,显示其尚未摆脱风险资产属性。

链上指标也释放预警信号。比特币巨鲸账户(持仓>1000 BTC)持仓占比升至38%,筹码集中度创历史新高,市场定价权向机构集中。与此同时,DeFi总锁仓价值(TVL)连续5个月低于2024年峰值,资金活跃度向比特币单边倾斜,中小币种交易深度持续萎缩。

风险警示与未来展望

尽管比特币短期强势,但仍需警惕潜在风险。若美联储超预期加息或中国出台挖矿限电政策,可能导致比特币短期回调至5.5万美元以下。不过,长期来看,机构对其信心不减,华尔街投行对2026年比特币价格的中位数预测达12万美元,市场分化趋势或进一步加剧——比特币作为“数字黄金”的地位巩固,而缺乏合规支撑与实用场景的中小币种可能持续边缘化。

对于投资者而言,需动态跟踪链上数据(如巨鲸持仓变化、ETF资金流向)与政策动向,在把握比特币长期配置价值的同时,警惕中小币种的流动性风险。