5月22日,比特币价格突破11万美元大关,创下历史新高。这个数字让无数投资者陷入沉思:如果当初抓住机会,现在会怎样?

每当比特币创下新高,社交媒体就会涌现大量"错过焦虑"的感叹。有人后悔2010年没买披萨时顺手囤几个比特币,有人懊恼曾经卖币交房租的决定。这些故事背后,隐藏着一个更深层的问题:什么才算是真正的"错过"?

今天,我们将通过两个截然不同的案例来剖析这个现象。第一个是关于知乎女孩"竹子"的故事——2011年她手握6000元奖学金,面对"买比特币"的建议却选择了旅行;第二个则是早期布道者"老端"的戏剧性转变,他从比特币狂热支持者变成了尖锐批评者。

这两个案例将帮助我们理解:投资决策背后的人性因素,远比表面看到的"运气"或"眼光"复杂得多。当我们说"错过"比特币时,究竟是在遗憾什么?是错失财富,还是暴露了认知局限?

当年6000元能买300枚比特币,她为何选择去旅游?

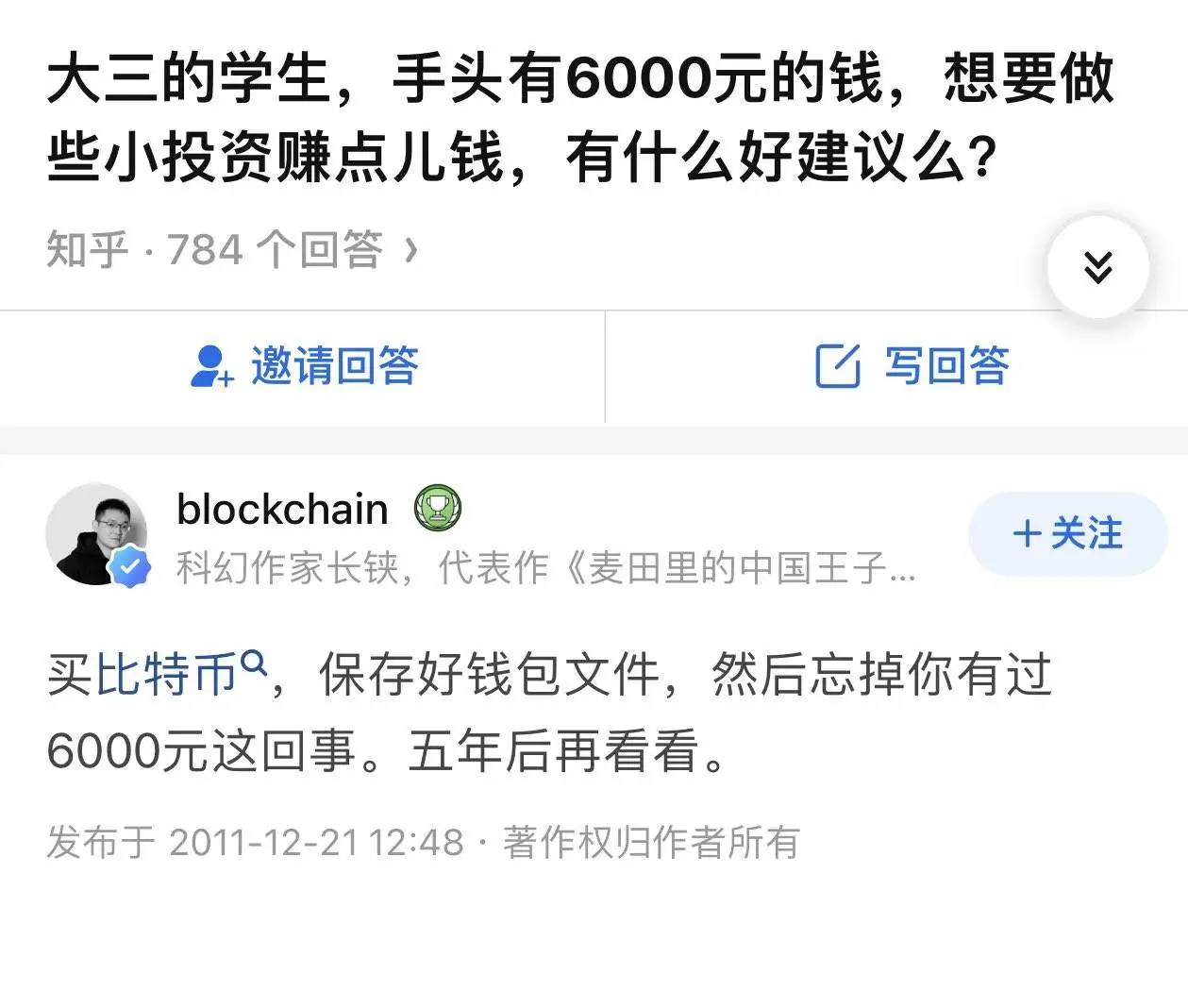

2011年12月21日,一位名叫"竹子"的大三学生在知乎提问:"手头有6000元,有什么好的理财投资建议?"当天,比特币早期布道者长铗(网名"blockchain")给出了一个改变命运的建议:"买比特币,保存好钱包文件,然后忘掉你有过6000元这回事,五年后再看看。"

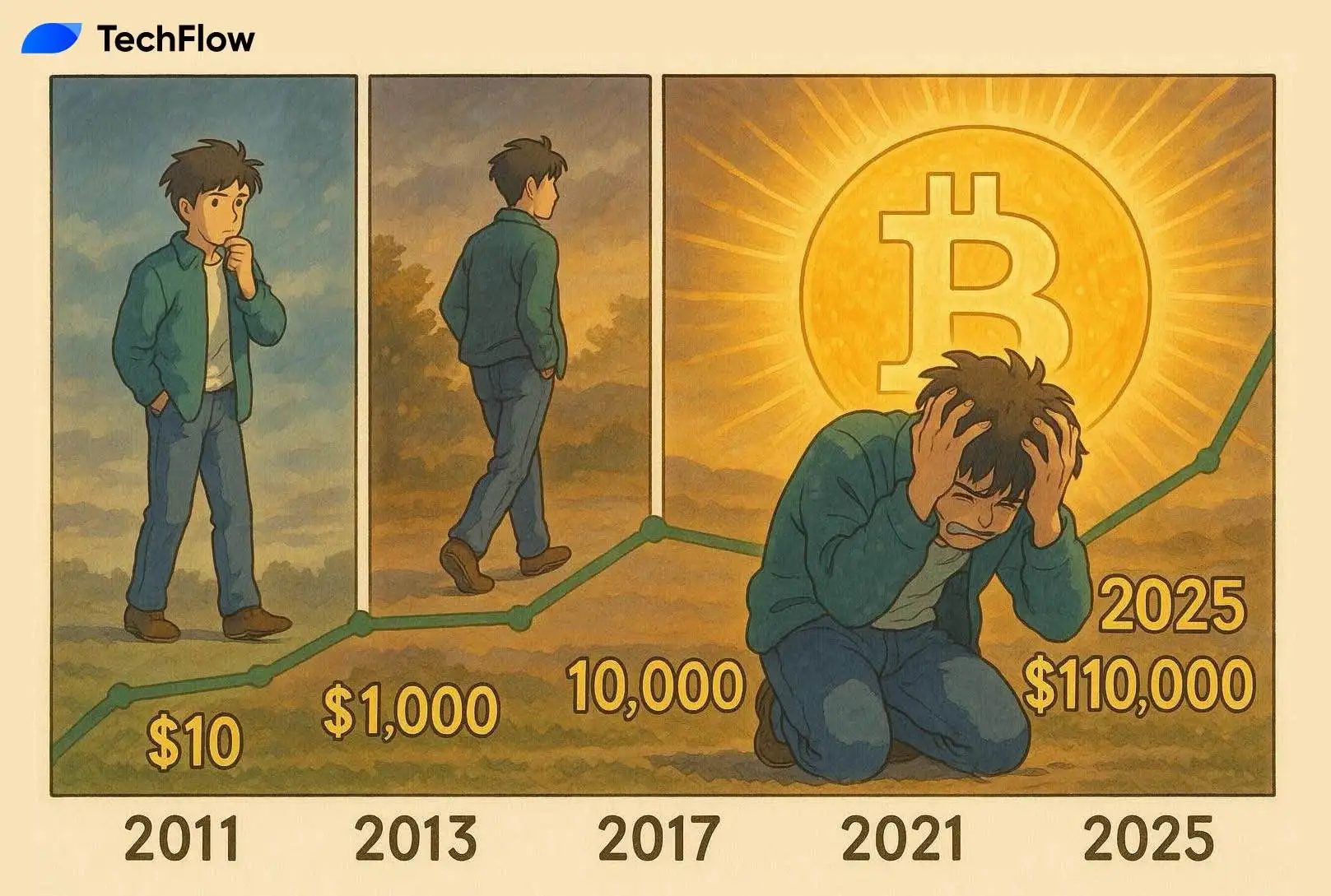

这个建议如今看来堪称"金手指"——当时6000元可购买300多枚比特币,按当前11万美元单价计算,价值高达3300万美元(约2.3亿人民币)。但现实是,竹子最终选择用这笔钱和朋友去杭州旅游,从未涉足比特币投资。

每当比特币价格创新高,这个知乎问题就会被网友"考古",评论区充斥着"如果你当初..."的感叹。但竹子坦言,即便重来一次,以当时的认知和性格,她依然会做出同样的选择。在她看来,人的投资决策如同小说人物行为,都是由其"人设"决定的必然结果。

这个案例揭示了三个关键点:

1. 早期比特币建议的真实影响力往往被高估,多数人即使接触到正确信息也难以执行;

2. "事后懊悔"更多是幸存者偏差的体现,人们总是选择性记住成功的投资建议;

3. 投资行为与性格特质深度绑定,真正的"错过"不在于机会出现,而在于认知与机会的错配。

从布道者到批判者:老端的比特币过山车之旅

追踪老端早期对比特币的深刻认知与布局

2010年,财经专栏作家老端(端宏斌)在Google Reader上首次接触比特币,立即被其吸引。他将比特币比作"极客世界里屌丝逆袭的利器",并认为这是虚拟世界的创新发明。老端用雅浦岛的"石币"作类比,指出货币价值的本质在于社会共识而非物理形态。

2011年7月,老端发表《什么东西一年可以升值3000倍》一文,系统阐述了他对比特币的理解:2100万枚的总量限制防止伪造和通胀,其价值完全取决于市场信任。他当时建议人们至少购买一个比特币,"就算全部损失也就一顿饭"。

剖析其创建国内首个比特币基金的逻辑

2012年7月,在比特币价格7美元左右时,老端创立了国内首支比特币基金"老端比特币一号"。基金规模10万元人民币,40%来自老端自有资金,60%来自朋友投资。他承诺若比特币归零将全额赔付,仅收取盈利20%作为佣金。

老端的投资逻辑基于两点核心认知:一是比特币的价值由市场共识决定;二是2012年11月将迎来首次产量减半,供需关系必然推动价格上涨。这种前瞻性判断在2025年比特币突破11万美元时显得尤为准确。

解密提前清盘决策背后的心理博弈

2013年初,塞浦路斯银行危机意外推动比特币价格从30美元飙升至265美元。老端的基金在8个月内暴涨10倍,但面对投资者的获利了结压力和每日创新高的净值,他最终在4月选择提前清算。

老端事后解释:"我认为比特币这一轮的涨势快到头了。"这次决策让他开始质疑比特币的可持续性,认为其上涨完全依赖新资金入场,"一旦没有新人进来,立刻就会崩盘"。

揭露其彻底转向批判立场的转折点与深层动因

2013年11月,在清盘五个月后比特币再次大涨时,老端发表了标志性文章《比特币这个"无脸男"还将吞噬多少人?》,彻底转向批判立场。他将比特币比作《千与千寻》中的无脸男,认为其本质是满足暴富幻想的全球性泡沫,运作模式类似传销。

这种立场的剧烈转变背后存在深层心理动因:清算后比特币继续上涨造成了严重的认知失调。为维护自尊和决策合理性,老端通过彻底否定比特币来缓解心理冲突。这种防御机制使他无法客观看待市场发展,最终错失了后续数十倍的涨幅。

为什么曾经的比特币信徒会亲手砸碎金饭碗?

投资决策往往与个人身份认同紧密相连。当一个人公开表达某种投资立场后,这种立场就会逐渐成为其身份的一部分。老端作为比特币早期布道者,曾深度研究并大力推广比特币,这种身份认同直接影响了他的投资判断。

认知失调理论在此展现得淋漓尽致。当老端在2013年清盘比特币基金后,面对比特币持续上涨的事实,他陷入了严重的心理冲突。为了维护自己的判断合理性,他开始寻找各种理由证明比特币是"泡沫"和"传销"。这种心理防御机制让他无法客观看待市场变化,就像分手后的人会刻意贬低前任来减轻痛苦。

"踏空"后的心理防御机制尤为值得关注。作为曾经的行业意见领袖,老端无法接受自己"卖飞"的事实。重新买入意味着要公开承认错误,这对专业人士的自尊心是打击。于是他选择彻底转向批判立场,通过否定比特币来合理化自己的退出决定。

这揭示了市场正确性与人性弱点的永恒博弈。专业人士往往更难承认错误,因为他们的立场已经与个人身份深度绑定。但市场永远是正确的,固守成见的代价可能是错过更大的机会。保持开放心态,适时修正认知,才是应对市场变化的正确方式。

市场从不犯错,错的永远是人性?比特币教会我们的投资哲学

市场永远是正确的,这是投资领域最核心的准则。比特币突破11万美元的历史新高再次印证了这一点——15年来,任何时刻买入比特币的投资者最终都获得了回报。但为什么仍有那么多人"错过"比特币?这背后揭示的是人性与市场规律之间的深刻矛盾。

真正的"错过"并非简单地没有买入,而是像老端这样的案例:他深入研究比特币,早期成功布局并获得数十倍收益,却因过早退出而错失后续更大涨幅。更值得深思的是,他随后转向批评比特币的立场,这本质上是一种心理防御机制——通过否定投资标的来合理化自己的错误决策。这种"认知失调"现象在专业投资者中尤为常见,他们的专业身份反而成为承认错误的障碍。

投资决策往往与身份认同紧密相连。当一个人公开表达某种立场后,改变立场就变得异常困难。老端从布道者转变为批评者的过程中,新的身份认同使他更难客观看待市场变化。这种"认知枷锁"正是许多专业人士的投资陷阱。

比特币市场给我们最重要的启示是:机会识别与风险承受需要动态平衡。一方面要敢于抓住新兴机会,另一方面要建立持续修正认知的框架。市场永远在变化,投资者需要保持开放心态,随时准备承认错误并调整策略。记住,在市场面前,固执己见比判断失误更危险。