近年来,比特币正从边缘资产逐步走入全球金融体系的视野。从MicroStrategy持续增持到部分国家将其纳入战略储备考量,这一加密货币的角色演变既带来新机遇,也伴随着监管与市场波动的挑战。对于机构投资者与企业决策者而言,如何在政策风向与市场动态中把握其价值逻辑,成为当前不容忽视的议题。

政策光谱:从谨慎监管到战略储备

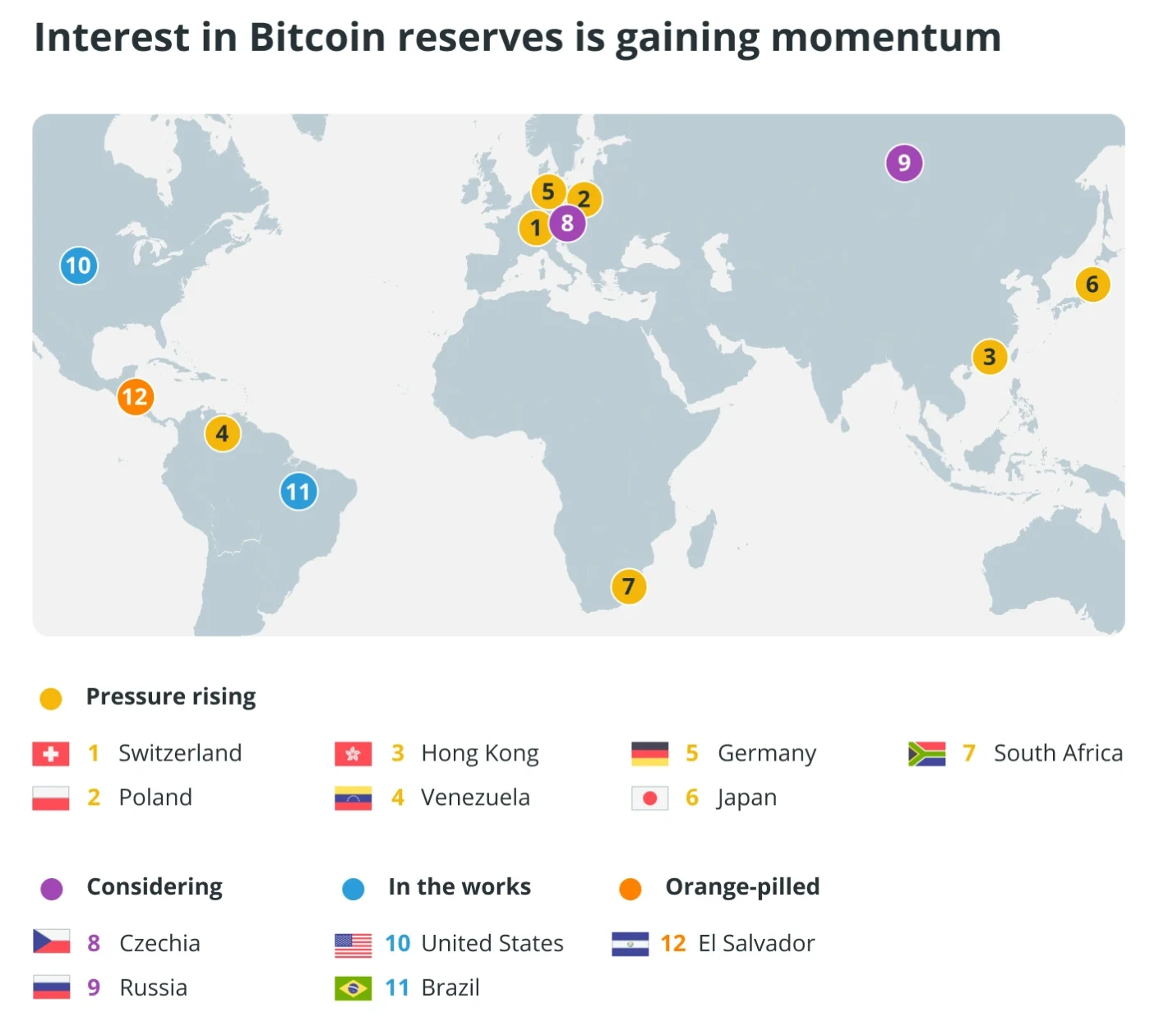

全球各国对加密货币的态度呈现明显分化。美联储在最新金融稳定报告中指出,加密资产的快速增长可能引发“溢出风险”,但也承认其“创新潜力”。这种矛盾态度折射出监管层的审慎考量——既不愿错失金融科技浪潮,又需防范系统性风险。

另一边,巴基斯坦央行去年底的举动颇具象征意义。尽管未公开具体规模,但其将比特币纳入“多元化战略储备”的尝试,打破了传统储备资产的边界。这一决策背后,既有对冲本币波动的现实需求,也暗含对数字经济时代资产配置逻辑的探索。不过IMF在同期报告中提醒,新兴市场采用加密货币作为储备需警惕“汇率主权稀释”风险,这种警示值得决策者深思。

机构入场:从试水到重仓

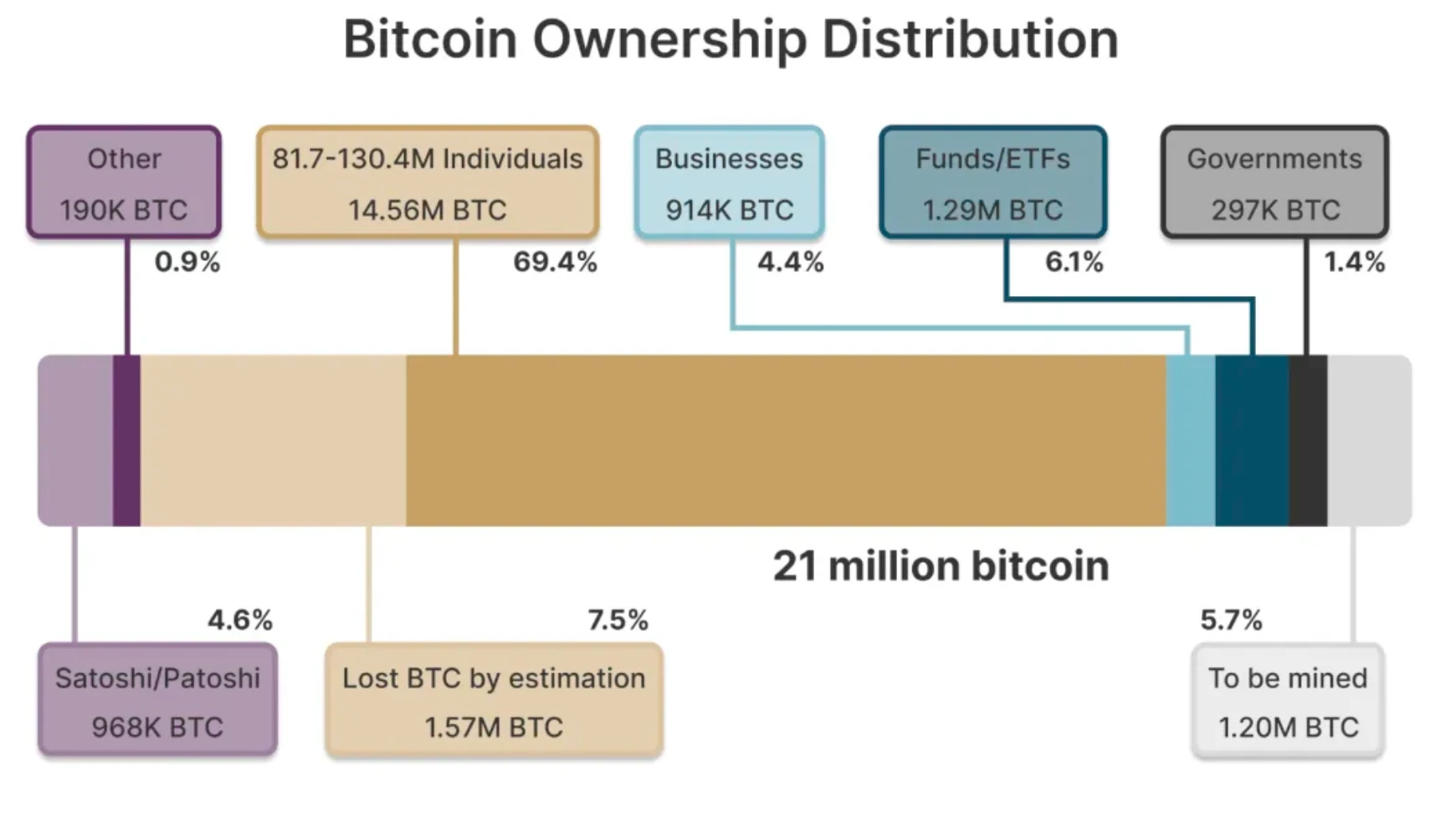

企业层面,MicroStrategy的“比特币叙事”已持续三年。截至2023年Q4,该公司持仓量达19.0万枚,占其总资产比重超60%。这种“押注式”配置虽在2022年熊市中一度浮亏近80%,但随着2023年价格反弹,当前浮盈已回升至30亿美元。其CEO迈克尔·塞勒的表态颇具代表性:“这不是投机,而是对全球货币体系变革的长期布局。”

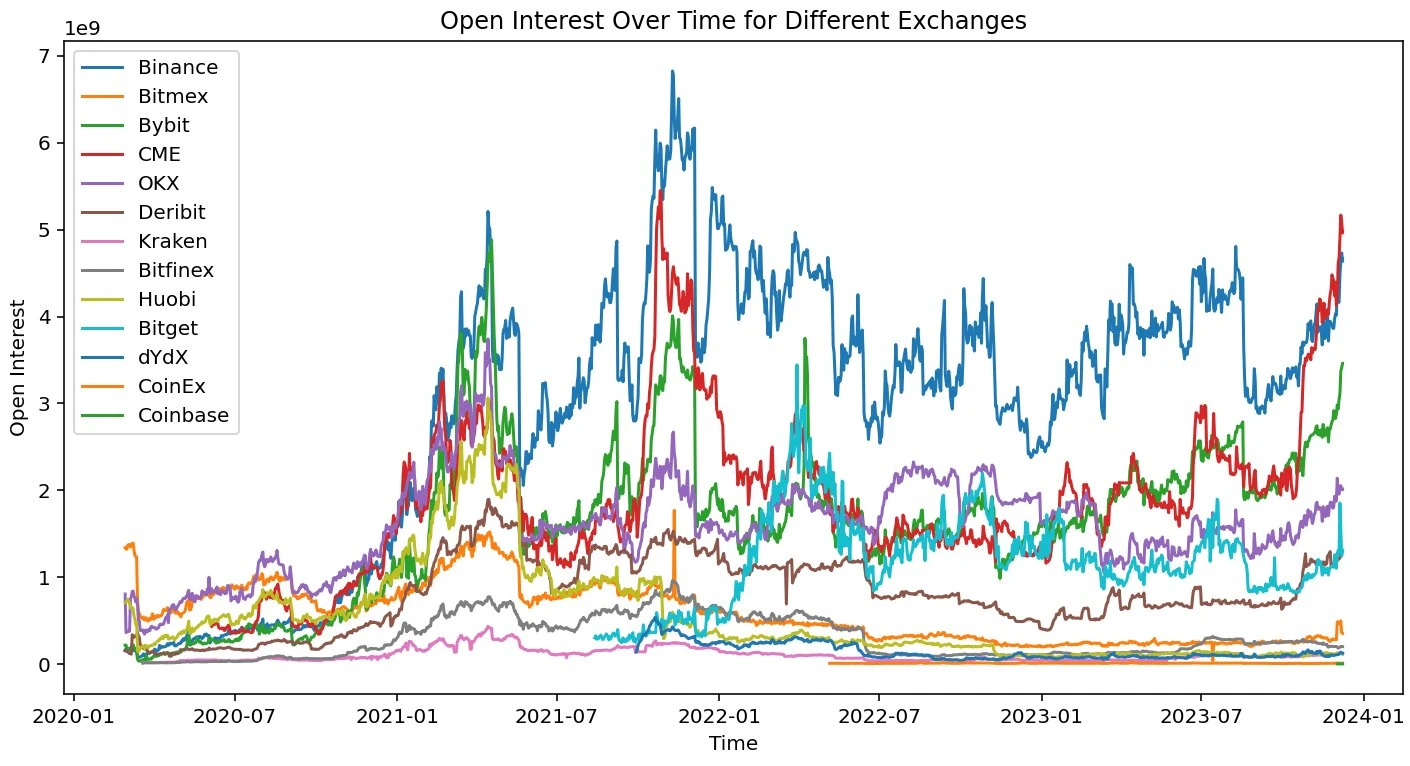

传统金融机构的动作则更为谨慎。高盛数字资产部门负责人近期透露,已有超200家对冲基金通过其平台参与比特币衍生品交易,但持仓规模普遍控制在组合的5%以内。这种“小步试探”反映出机构对加密资产的矛盾心理——既被其高波动性带来的收益机会吸引,又受限于合规框架与客户接受度。

价值逻辑:机遇与挑战并存

回过头来看,比特币吸引机构的核心逻辑仍在于其“去中心化”特性。在全球央行持续宽松的背景下,部分投资者将其视为“数字黄金”,用以对冲通胀与法币信用风险。MicroStrategy的财报数据显示,其持有的比特币在2023年为公司贡献了42%的营收增长,这种“资产增值反哺主业”的模式,为企业资产配置提供了新思路。

但风险同样不容忽视。美联储理事鲍威尔多次强调,加密资产“缺乏内在价值”,价格波动主要受市场情绪驱动。2022年LUNA币归零、FTX暴雷等事件,也暴露出加密市场基础设施的脆弱性。对于企业决策者而言,如何平衡配置比例、建立风险对冲机制,将是决定能否从这场“金融实验”中获益的关键。

站在2024年的时间节点,比特币的金融化进程已不可逆。它或许不会完全取代传统货币体系,但很可能成为全球资产配置的“新选项”。对机构投资者与企业而言,与其简单否定或盲目追捧,不如以更理性的姿态理解其底层逻辑——在监管红线内探索价值,在风险可控中把握机遇,这或许才是面对这场金融变革的最优解。