特朗普政府的关税政策与监管调整正从宏观经济、产业结构和市场规则多维度影响比特币生态。2025年以来,美国对主要贸易伙伴加征关税引发全球供应链重构,叠加《数字资产市场改革法案》落地,比特币市场呈现“政策冲击与机构入场”的博弈格局。本文将从关税传导效应、监管框架变化、趋势延续性三个层面,解析比特币在政策不确定性中的走势逻辑。

关税冲击:从宏观经济到加密市场的传导链条

特朗普政府针对钢铁、半导体等领域的关税政策,已形成三层传导路径影响比特币市场。首先,进口成本上升推高美国国内通胀,IMF数据显示2025年二季度美国进口成本同比上升8%,这强化了市场对“抗通胀资产”的配置需求,比特币短期获得避险资金流入支撑。但需警惕的是,若通胀迫使美联储延长加息周期,加密市场可能重现2022年流动性紧缩情景——当时加息导致比特币从6.9万美元跌至1.5万美元,历史经验显示加息周期与比特币估值呈显著负相关。

其次,关税政策加剧了全球算力分布的地缘重构。中国作为传统挖矿大国,矿机进口成本因关税上升增加约12%(据比特大陆内部测算),利润空间进一步压缩。与此对应,北美地区算力占比从2024年的35%升至2025年的48%,德州、纽约州成为新的算力中心。这种结构性变化虽短期引发市场对“算力集中风险”的讨论,但长期看,北美成熟的电力市场和政策确定性可能提升比特币网络的稳定性。

监管框架调整:矛盾政策下的市场预期分化

2025年6月通过的《数字资产市场改革法案》,集中体现了特朗普政府对比特币的“压制与拉拢并存”政策逻辑。一方面,法案禁止联邦机构持有比特币、对挖矿企业征收15%附加税,直接打击市场信心——法案通过后两周内,比特币价格从4.2万美元跌至3.8万美元,市值蒸发约1200亿美元。另一方面,共和党议员同步推动“比特币战略储备”提案,计划通过税收优惠吸引矿企参与德州风电、西弗吉尼亚州煤电等能源基建项目,试图将挖矿产业与传统能源转型绑定。

这种政策矛盾导致市场预期严重分化:中小交易平台因KYC/AML合规成本上升加速退出市场(2025年上半年美国加密交易所数量减少18%),而机构投资者采取对冲策略——贝莱德、ARK等巨头在政策落地后两周内增持比特币22%,通过“暴跌买入”策略布局长期。这种机构与散户的行为差异,使得比特币波动率指标(BVOL7D)升至65,达到2023年以来最高水平。

趋势延续性:结构性支撑与风险变量的博弈

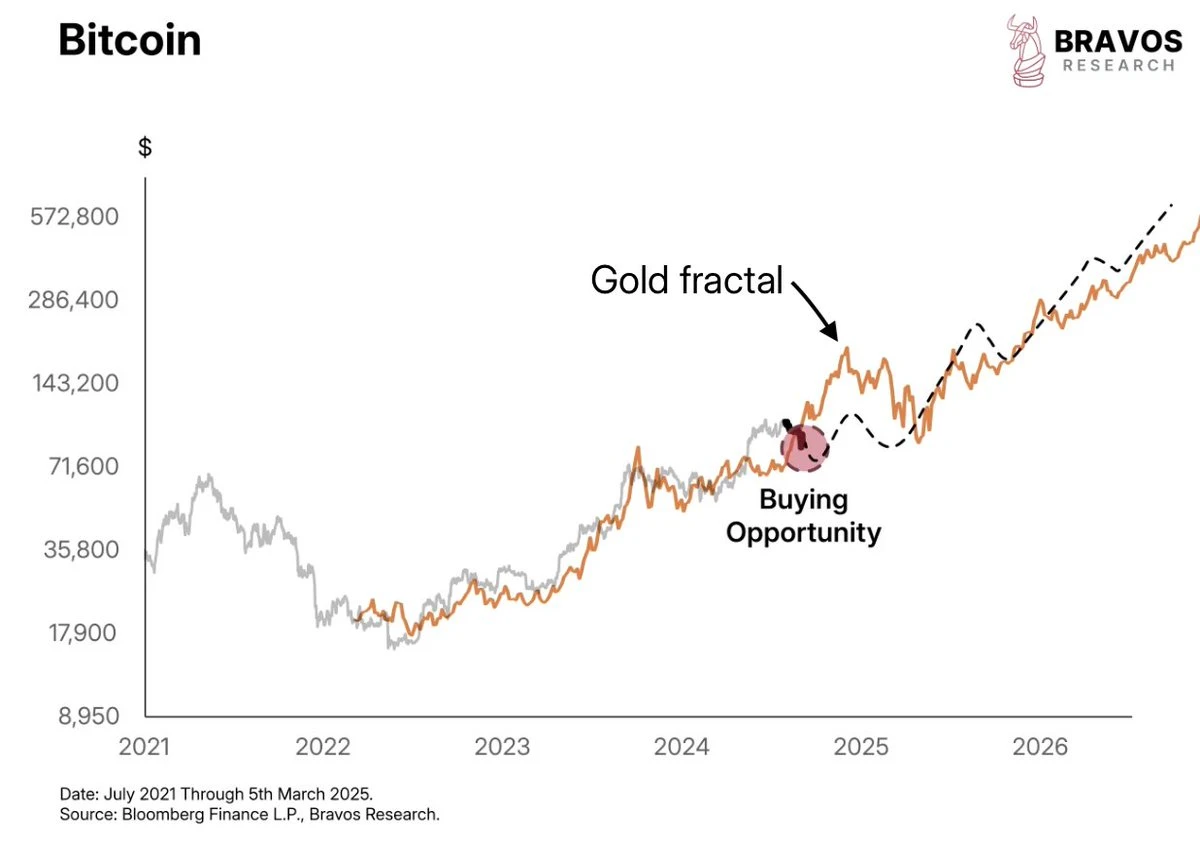

当前比特币能否延续2025年以来的反弹趋势(年初至今涨幅38%),取决于三大结构性支撑与风险变量的力量对比。从支撑因素看,机构入场已形成不可逆趋势:贝莱德比特币ETF日均交易量突破45亿美元,ARK旗下基金持仓量达历史新高,机构资金占比从2024年的18%升至2025年的31%,这为市场提供了稳定器。技术面同样释放积极信号,区块奖励减半后,链上转账价值中位数升至62万美元(Glassnode数据),大额转账占比提升反映长期持有者(持有超1年)信心增强,这部分群体当前持仓占比达68%,创历史新高。

但三大风险变量需重点警惕:一是监管收紧风险,美国SEC计划对稳定币储备实施季度压力测试,若Circle、Tether等头部机构未能通过,可能引发稳定币挤兑,导致比特币市场短期流动性冻结——稳定币目前占比特币交易量的72%,其流动性收缩将直接冲击市场深度。二是宏观经济风险,美联储9月议息会议纪要显示,部分官员倾向于将基准利率维持在5.5%以上至2026年,加息周期延长可能引发风险资产整体估值下修。三是技术风险,Taproot升级后暴露的智能合约漏洞已导致3起安全事件,虽未造成重大损失,但长期可能削弱开发者生态信心。

结论:政策博弈中的策略选择

在关税与监管双重不确定性下,比特币趋势延续需满足两个条件:机构持仓增速维持在20%以上,且11月国会中期选举后《数字资产法》修订偏向友好。对投资者而言,短期建议采用“对冲组合”策略——配置黄金与比特币的反向期权,既对冲美元流动性波动,又保留上涨收益空间;长期需紧盯三大指标:机构ETF资金流(周均流入低于5亿美元为预警信号)、链上活跃地址数(跌破85万需警惕熊市启动)、北美算力占比(超过60%可能引发去中心化争议)。

总体来看,特朗普政策虽带来短期冲击,但比特币已进入“机构定价”新阶段,其趋势延续性更多取决于宏观流动性与技术周期,而非单一政策事件。历史经验显示,2017年中国ICO禁令、2020年美国疫情纾困法案等重大政策事件,最终都被市场消化并回归技术与资金驱动逻辑。当前比特币正处于“政策阵痛期”向“机构主导期”的过渡阶段,这种结构性转变可能为长期投资者创造布局窗口。