比特币网络出现了罕见的挖矿难度暴跌现象,从16.6T骤降至13.9T,降幅高达15.95%,创下历史第二大跌幅记录。这一异常波动引发了市场广泛关注,也让我们不禁思考:为何比特币早期挖矿难度能实现惊人的122万倍增长,而近年却趋于稳定?

回溯历史,比特币挖矿难度的发展轨迹堪称传奇。2009年创世区块诞生时,难度值仅为1,且整整一年保持不变。这是因为当时全网算力极低,实际出块时间远超设计的10分钟标准,但由于难度下限为1,这个数字无法继续下调。直到2010年,随着GPU挖矿的兴起,难度值从1.18飙升至14.5K,实现了惊人的12,245倍增长。

更令人震撼的是,2010年全年的难度增长率达到了惊人的1,224,363%,而到了2020年,这个数字仅为0.82%。这种从"月球级"暴涨到"地球级"稳定的反差,究竟隐藏着怎样的技术逻辑和市场规律?本文将深入解析比特币挖矿难度的历史变迁,揭示其背后的数学机制与经济原理。

2010年难度暴涨122万倍,矿工狂欢背后的秘密

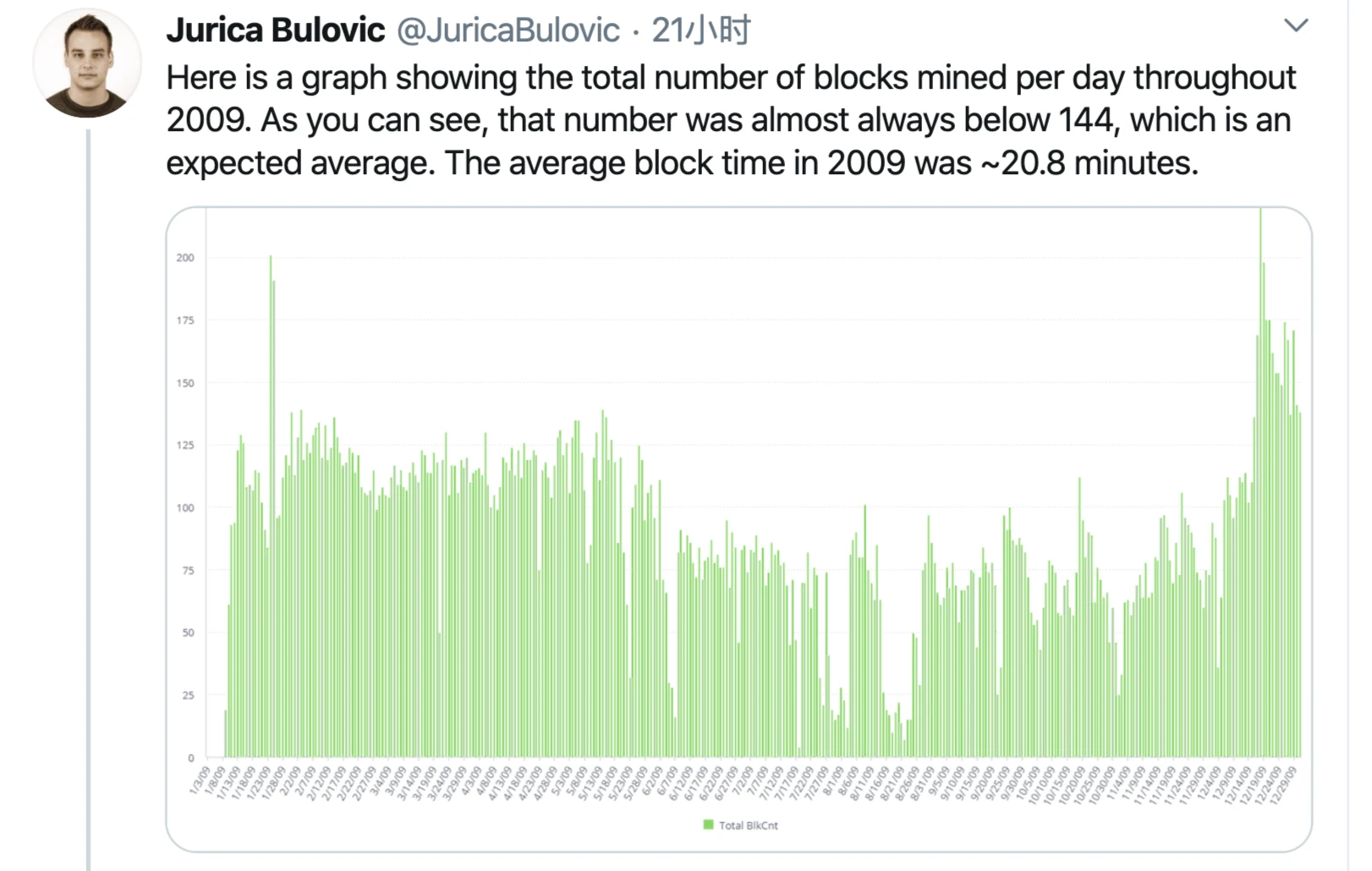

比特币网络在诞生初期,挖矿难度长期维持在最低值1。这并非设计缺陷,而是因为早期网络算力极低——2009年平均出块时间长达20.8分钟,远超过预期的10分钟。由于难度下限为1,这个数字整整一年都未能变动。

2010年成为比特币挖矿史上的关键转折点。随着GPU挖矿技术的引入,全网算力呈现爆发式增长,导致当年挖矿难度从1.18飙升至14.5K,年增长率达到惊人的1,224,363%。这一时期最令人震撼的是7月16日出现的单日300%涨幅,这是中本聪设定的难度调整上限值。值得注意的是,在此前三天的7月13日,难度已经历过93.12%的大幅上调。

这些数字背后反映的是早期矿工军备竞赛的狂热。当GPU取代CPU成为主流挖矿工具时,算力提升呈现指数级增长,迫使网络必须通过难度暴涨来维持10分钟的出块节奏。这种野蛮生长状态直到ASIC矿机出现后才逐渐趋于平稳。

难度调整二十年:从月球到地球的增长曲线

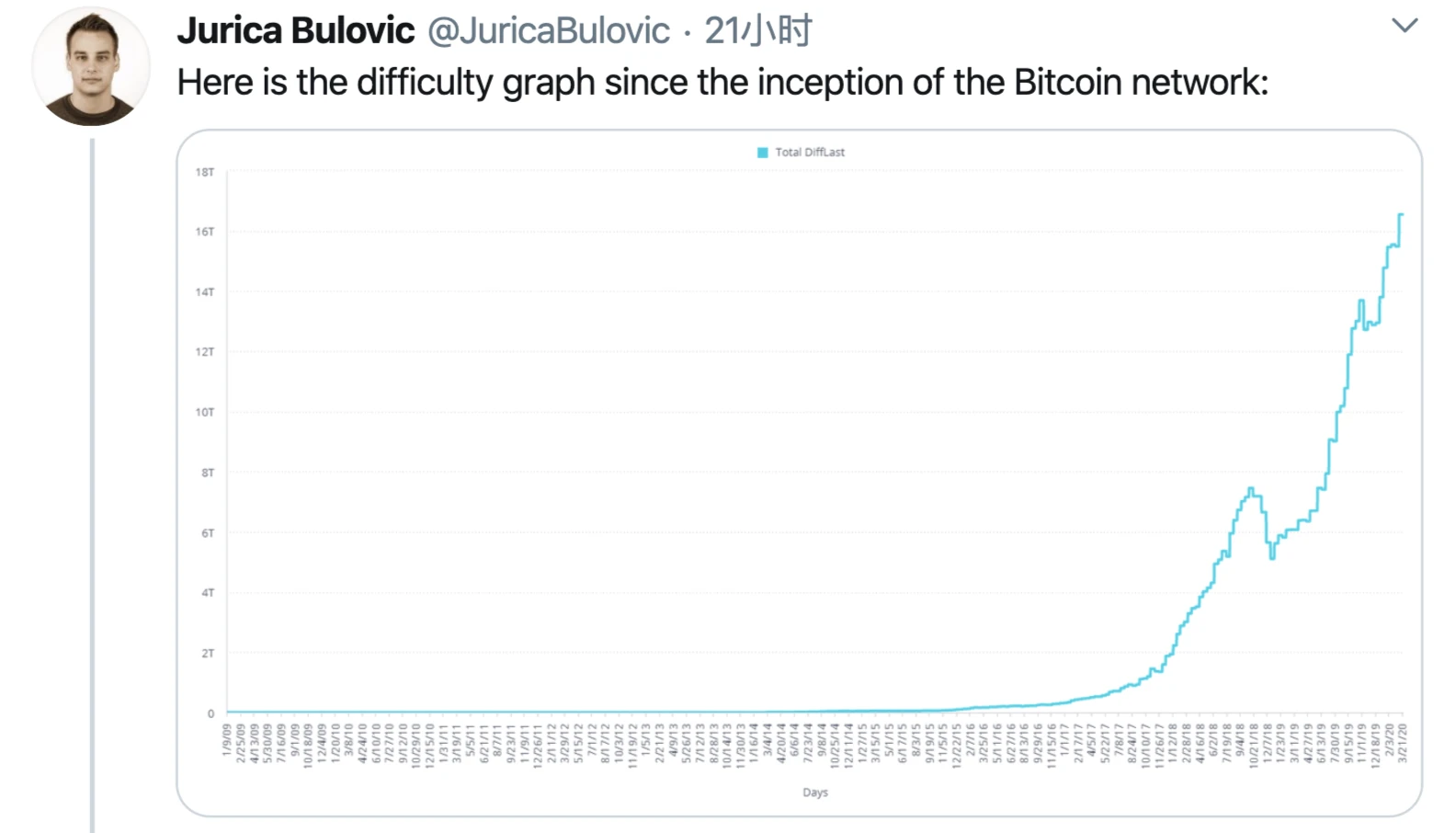

比特币挖矿难度的增长历程堪称一场从"火箭速度"到"蜗牛爬行"的戏剧性转变。2010年,随着GPU挖矿技术的引入,全网算力迎来第一次爆发式增长,当年难度增长率达到惊人的1,224,363%,相当于从1.18暴涨至14.5K。这个数字意味着,矿工们在这一年面对的挑战增加了12,245倍。

进入ASIC矿机时代后,增长曲线开始明显放缓。2013年ASIC矿机问世时,年增长率仍维持在39,533%的高位,但此后便呈现阶梯式下降:2014年3,341%、2015年156%、2016年206%,到2020年已降至不足1%(0.82%)。这种变化反映出矿业从野蛮生长逐步走向成熟稳定的发展轨迹。

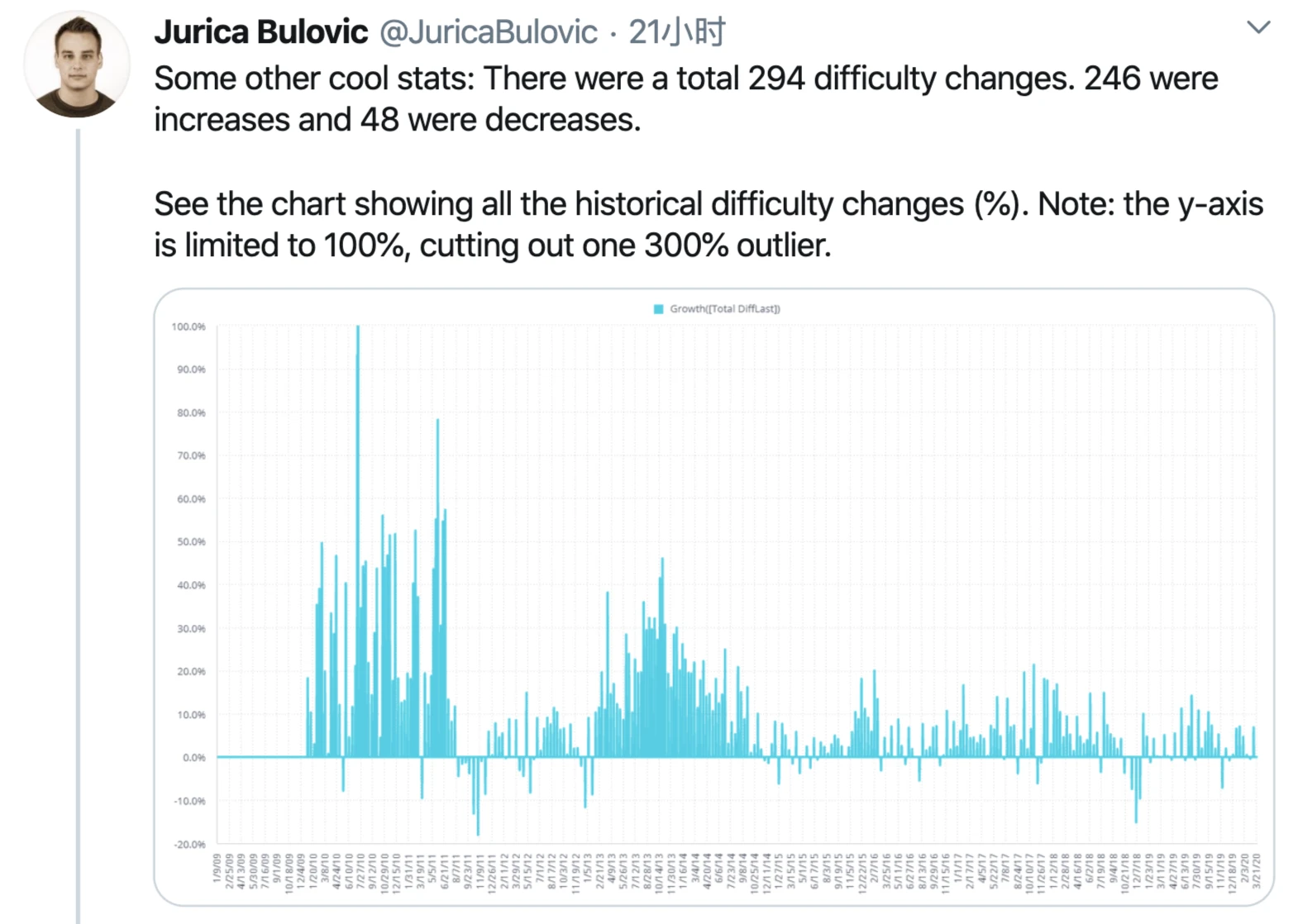

在294次难度调整中,上调与下调呈现出246:48的悬殊比例。其中最具代表性的三次暴涨分别是:2010年7月16日创下的300%单日涨幅(中本聪设定的理论上限)、2010年7月13日的93.12%以及2011年5月26日的78.15%。值得注意的是,在246次上调中,约半数(120次)是个位数增长,125次是两位数增长,仅有1次达到三位数。

这种调整规律揭示了比特币网络的自我平衡机制:当算力增长时,系统会通过难度提升来维持10分钟的出块节奏;当矿工暂时离场时,难度下调又能及时降低开采门槛。这种动态博弈确保了比特币网络在十余年发展历程中始终保持稳定运行。

暴跌时刻:那些年见证过的难度大跳水

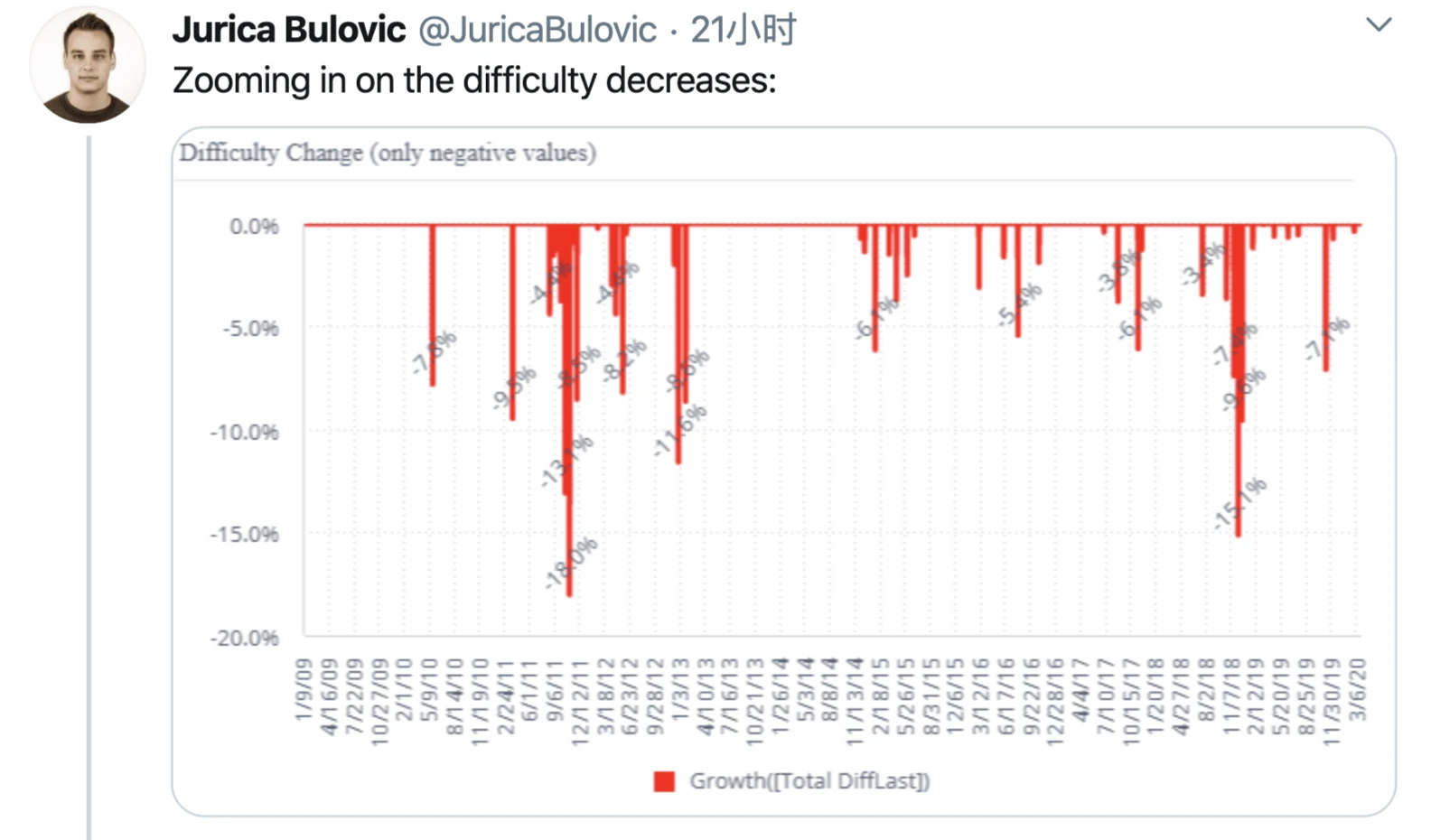

比特币历史上曾出现过五次令人瞩目的两位数难度降幅,每一次都伴随着特殊的市场环境。

2020年3月26日,挖矿难度从16.6T骤降至13.9T,降幅达15.95%,创下历史第二大跌幅。这次暴跌与当时全球疫情引发的市场恐慌密切相关,矿工大规模关机导致算力急剧下降。

回顾2011年10月21日那次18.03%的历史最大降幅,当时正值比特币价格从30美元高点暴跌至2美元,矿工纷纷离场。相比之下,2020年的跌幅虽然略小,但影响范围更广,反映出ASIC时代矿业市场的规模化特征。

其他几次显著降幅包括:2010年5月19日的7.81%(首次下降)、2018年12月3日的15.13%(矿难行情)。值得注意的是,在比特币12年历史中,仅出现过5次两位数难度下调,足见这类事件的罕见性。这些暴跌时刻不仅记录了矿业市场的剧烈波动,也展现了比特币网络自我调节机制的韧性。

挖矿难度背后的数学游戏:目标值如何炼成

比特币区块头包含三组关键元数据:第一组是父区块哈希值,用于连接区块链上的前一个区块;第二组是难度值、时间戳和随机数(nonce),这些直接关系到挖矿竞争;第三组是Merkle树根,用于高效汇总区块中的所有交易数据。

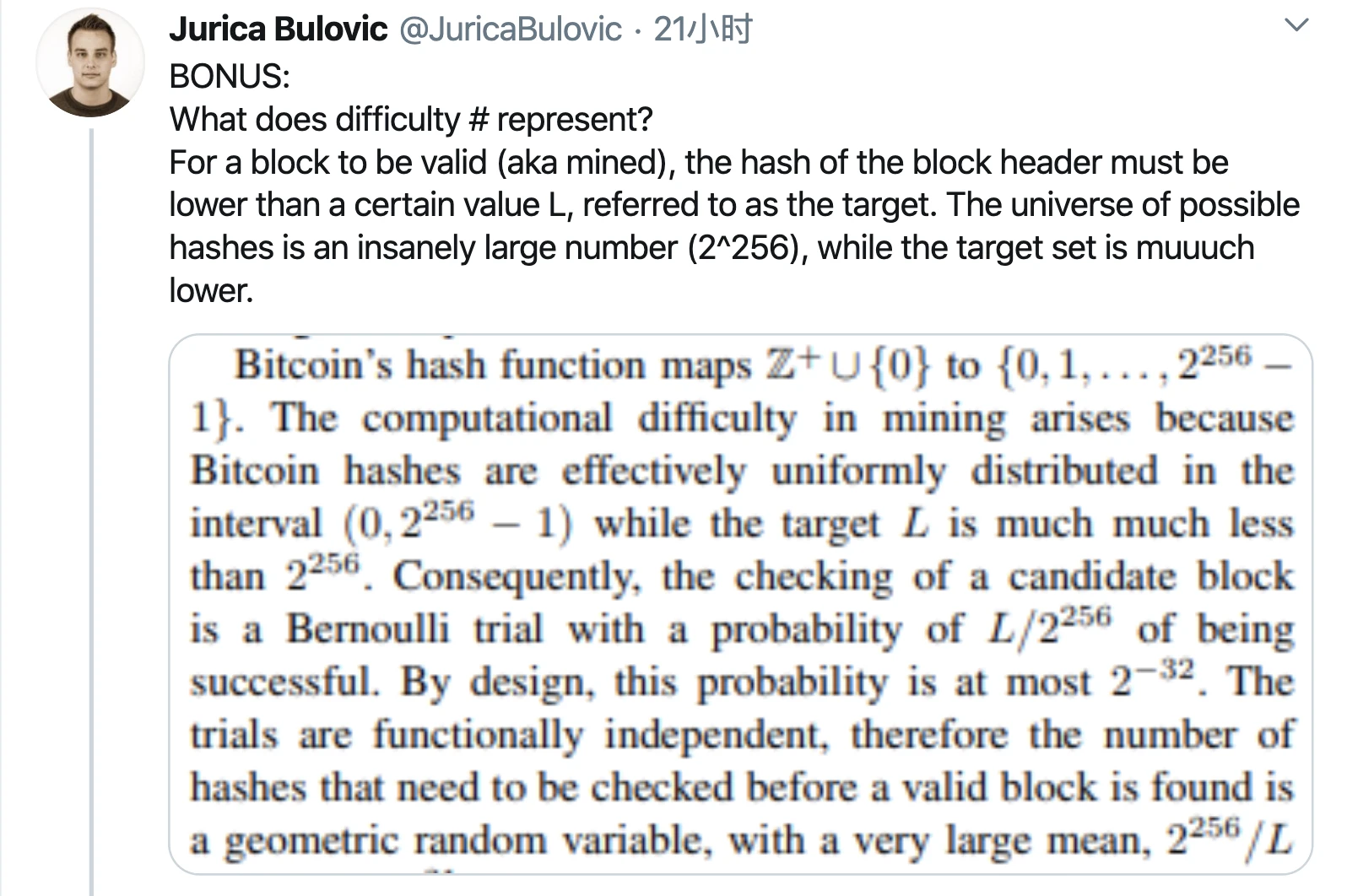

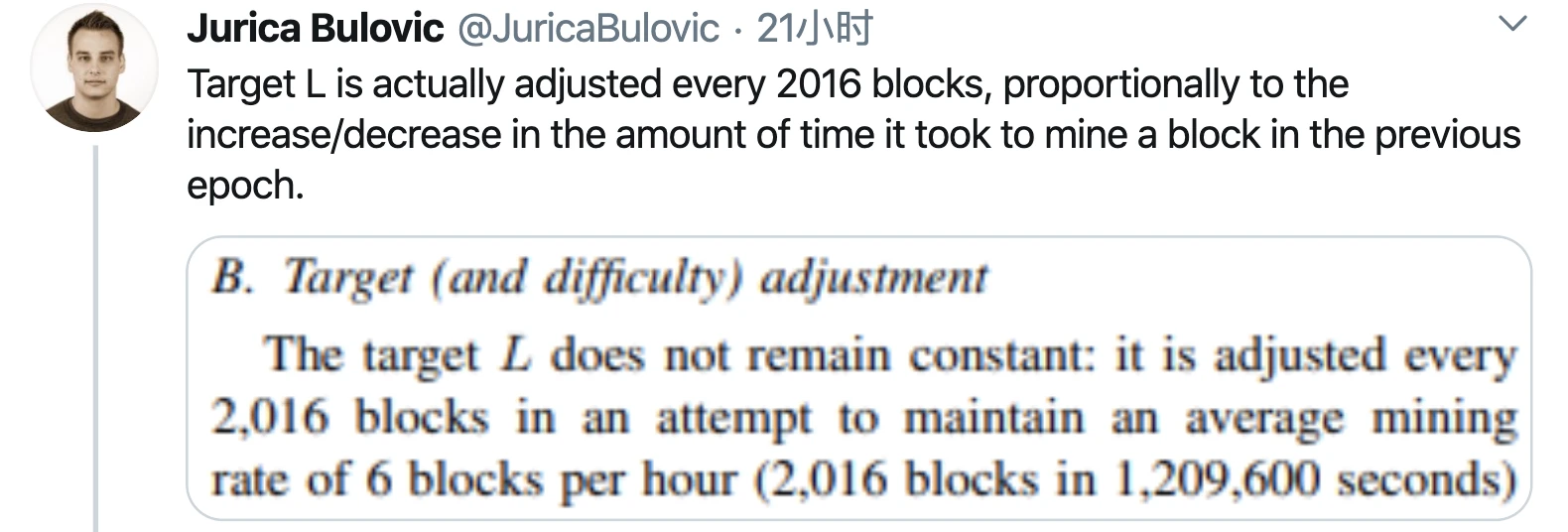

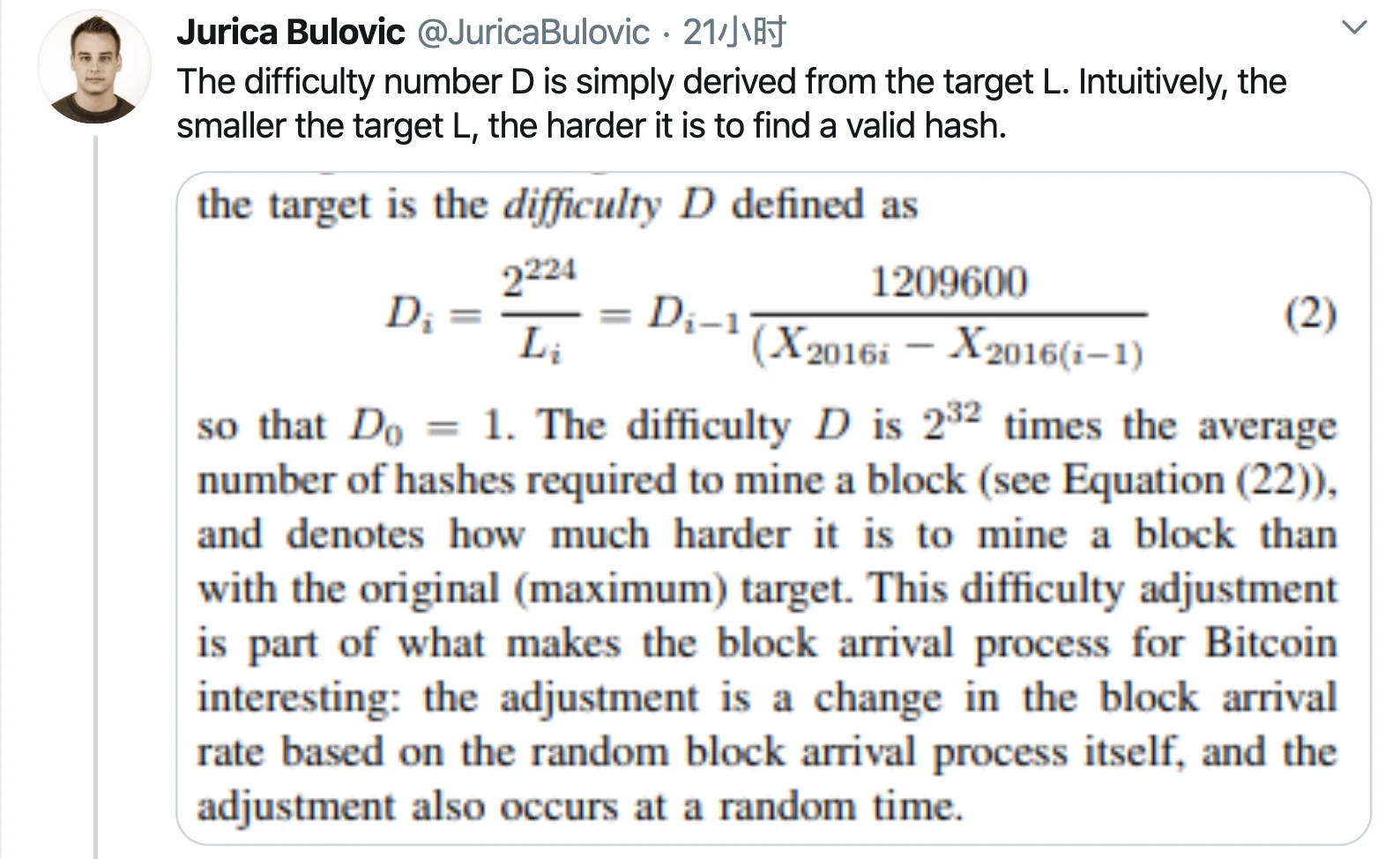

目标值L是挖矿过程中的核心参数。一个区块要被视为有效,其区块头的哈希值必须小于当前的目标值L。虽然哈希值的可能范围极其庞大(2^256),但目标值L被设定得低得多。这个目标值每2016个区块(约两周)就会动态调整一次,调整幅度与上一个周期实际出块时间偏离10分钟基准的程度成正比。

挖矿难度与目标值关系图示

挖矿难度D与目标值L存在精确的反向数学关系:目标值L越小,意味着找到有效哈希的难度D越大。这种设计确保了无论全网算力如何变化,平均出块时间都能稳定在10分钟左右。例如,如果某周期内平均出块时间为11分钟(比预期长10%),那么下个周期的难度就会相应增加10%。

比特币网络的挖矿难度值已达到13.9万亿(13,912,524,048,945),这意味着现在找到一个有效区块所需的计算量是最初的13.9万亿倍。这种指数级增长的难度,完美诠释了比特币网络如何通过精妙的数学机制维持系统的稳定运行。

没有难度调整的世界有多疯狂?

让我们做个思想实验:如果比特币网络突然失去难度调整机制,但保持当前全网算力(约13.9万亿哈希难度),会发生什么?计算结果令人震惊——平均每个区块的出块时间将缩短到0.000000000043秒,这意味着理论上每秒能产生232亿个新区块!

这个数字揭示了难度调整机制的关键作用。在现实中,正是通过每2016个区块动态调整目标值L,比特币才能将出块时间稳定在10分钟左右。如果没有这个机制,区块链将瞬间被海量区块淹没,整个系统会因无法处理如此高频的区块生成而崩溃。

难度调整就像比特币网络的"心跳稳定器",通过算法自动调节挖矿的数学难题难度,确保无论全网算力如何波动,都能维持系统设计的正常节奏。这也是中本聪设计中最精妙的自动化调节机制之一。